На фоне хаоса

но есть высшая добродетель:

он молится и истязает себя ради других,

с тем, чтобы те обрели жизнь.

Ахим фон Арним — Клеменсу Брентано.

Письмо 9 июля 1802 года.

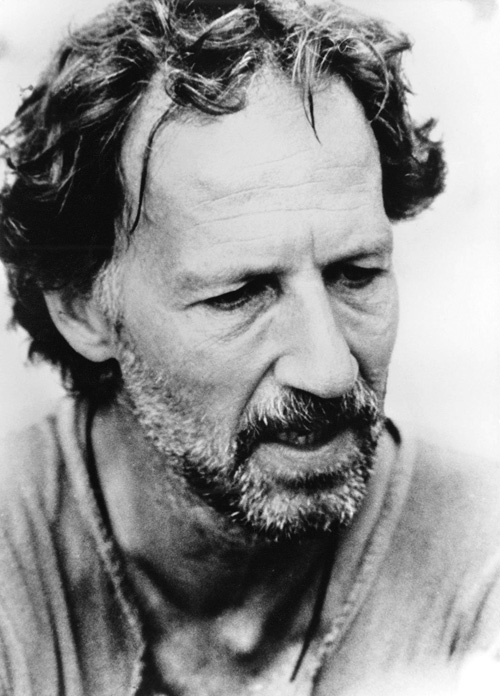

Вернер Херцог

Идти

Свои фильмы он снимает пешком. «Чтобы увидеть мир, надо по нему идти. Это единственный способ». С самого детства, проведённого в отдалённой горной деревушке, Вернер Херцог привык ежедневно проходить по несколько километров. Так что плотность земного пространства ему ведома наощупь. И измеряется, ощущается, описывается это пространство в человеческих силах, потребных для его преодоления. Легче лёгкого поместить в кадр величественно разворачивающийся пейзаж, поиграть с масштабом, с бегущими по рельефу тенями от облаков, с глубиной перспективы, — так, чтобы зрителю захотелось вдохнуть полной грудью весь тот воздух, что отделяет камеру от зубцов леса на горизонте. Но Херцог знает: камеру от горизонта отделяет не воздух, но земля. Человеку пройти по ней куда сложнее, чем тени от облака. Глубину пейзажа в кадре Херцог ощущает не грудной клеткой — ногами. Столько-то километров до леса — это настолько-то сильно ноющие ступни и колени. Песок пустыни — это ссадины на обгоревшей коже, разъедаемые жгучим потом. Горный хребет с мшистыми валунами — это онемение лодыжек от лёгкого, но очень «внимательного» покачивания ногой каждого камня, на который собираешься ступить: не сдвинется ли. Перевитые лианами мокрые амазонские джунгли — это ломота в задеревеневших мускулах рук и плеч: либо от постоянного раздвигания этих лиан, либо от разрубания их острым мачете, и в любом случае — от сырости. А при виде тени, легко взлетающей на пригорок, у Херцога, наверное, тоже перехватывает дыхание — но вовсе не от радости и счастья: представишь, каково на этот пригорок взбираться, — поневоле начнёшь задыхаться. Каждый пейзаж вещественен, конкретен, и конкретика его — мышечная. Каждый пейзаж — труден. И снять фильм про этот пейзаж, согласно Вернеру Херцогу, трудно ровно настолько же. Точнее говоря, это одна и та же трудность. Сделать кадр — значит пройти по нему. Обжить его, прожить его. Телом; духом; душой.

Единение, неопровержимое, как физическая данность. В этой конкретности обживания окружающего мира собственными мышцами, на самом деле, куда больше мистики, чем в сосредоточенно-восторженном вглядывании в этот мир. Почерпнута эта мистика не из восточных философских концепций Пути; здесь правильнее было бы говорить о философии Ходьбы. По-немецки склонный к метафизике, Вернер Херцог столь же по-немецки практичен. И потому его метафизика обязана быть действенна. То есть направлена не на унылое и тупое «самосовершенствование», не вовнутрь человека, но вовне его. Если уж в том, что человек способен к познанию мира (а иначе откуда взялось бы искусство?), нам видится что-то чудесное, то у этого познания должна быть траектория, цель и вес. Просто так, для красоты, на потеху эстетам чудеса не случаются. Чудо — это не просто «невозможное», это ещё и «несомненное».

В 1974 году в Париже тяжело заболела Лотта Эйснер. Для режиссёров «молодого немецкого кино» Эйснер была фигурой ключевой: они ощущали себя «третьим поколением» в отсутствие второго. Проще говоря — сиротами. Между великим немецким кино 20-х годов и ними зияла пустота послевоенной эпохи шириной в двадцать лет. А Лотта Эйснер, соратница Анри Ланглуа и автор фундаментального труда «Демонический экран», словно перекидывала мост через эту пустоту, от первого поколения — к третьему. Она опекала молодых, пристально следила за их первыми пробами, устраивала ретроспективы немецких киноэкспрессионистов… Когда 25-летний Херцог дебютировал игровым фильмом «Знаки жизни», поставленным по рассказу немецкого романтика Ахима фон Арнима, Эйснер отреагировала незамедлительно: «Теперь у нас опять есть немецкое кино». Весть о том, что Лотта Эйснер при смерти, потрясла Херцога. Он сказал себе: «Я буду идти пешком, и она выживет». И пошёл.

Дневник этого путешествия был опубликован под названием «О хождении во льдах». Его финал пересказать невозможно. «Она была слаба и утомлена болезнью. Наверное, кто-то сказал ей по телефону, что я пришёл пешком, я сам не хотел этого говорить. Я был смущён и положил мои ноющие ноги на спинку кресла, которое она мне придвинула. От смущения в голове вдруг возникли какие-то слова, и так как ситуация и без того была странной, я их ей сказал: „Вместе мы сварим огонь и удержим рыбу“. Тут она посмотрела на меня и очень мило улыбнулась, а так как она знала, что я пешеход и поэтому беззащитен, она поняла меня. За какой-то короткий миг через моё смертельно уставшее тело будто прошло что-то. Я сказал: „Отворите окно, с некоторых пор я могу летать“». Лотта Эйснер прожила ещё десять лет.

Агирре, гнев Божий

«Я пешеход и поэтому беззащитен»… В этом, немного неуклюжем «поэтому» — один из главных ключей к творчеству Вернера Херцога. Он обошёл пешком весь мир; он весь его обжил. Он снимал в Кении, Танзании, Мали, Алжире, Нигере, Уганде, Гане, США, Мексике, Никарагуа, Перу, Колумбии, Бразилии, на Антильских и Канарских островах, в Ирландии, Нидерландах, Франции, Чехословакии, Австрии, Греции, Индии, Тибете, Сибири, Австралии… Если по сценарию герой должен забраться на неприступный горный пик, Херцог находит самый неприступный из всех горных пиков мира, закупает альпинистское снаряжение и — забирается туда вместе со всей съёмочной группой; вертолётам «позволено» лишь доставить наверх съёмочное оборудование. Опытнейший профессионал, он всегда экипирован по всем правилам походной науки, — но ни разу не позволил себе прибегнуть к каким-либо иным, «дополнительным» мерам защиты. Сделать всё возможное, чтобы фильм и пейзаж были прожиты, и ради этого пройти через что угодно. Никаких комбинированных съёмок, никаких моделей и каше. «Я хочу вернуть в кинематограф доверие к изображению». Подпись: Вернер Херцог.

Он умирал от малярии в общей камере камерунской тюрьмы (стоя — в камере находилось 70 заключённых; двое умерли при нём). Он задыхался от сернистых газов на склонах разбуженного вулкана Ла Суфрие, на Гваделупе, когда всё население острова уже было эвакуировано. Мощность ожидавшегося извержения должна была быть равна нескольким Хиросимам, но Херцог услышал в новостях, что трое жителей отказались покинуть остров, и — «на следующее утро мы с оператором отправились на Гваделупу», спокойно, без малейшей рисовки рассказывает он за кадром. На легендарных съёмках «Фицкарральдо» он, с помощью местного индейского племени, перетащил через гору на блоках и лебёдках — в точности по сценарию, действие которого происходило в 1910-е годы, — 30-тонный корабль: в непролазной, полуметровой грязи (тот год по количеству осадков был рекордным в столетии) и за полторы тысячи километров от ближайшего населённого пункта. (Именно тогда Херцог, кажется, единственный раз в жизни позволил себе «облегчить» задачу: наклон горы оказался слишком уж крутым, и он, с помощью всё того же племени, вручную… срыл её с 60 градусов до 40.) А затем, на этом «допотопном» корабле, спускался по порогам одной из самых бурных рек Южной Америки, которую даже аборигены считали непроходимой. Когда на очередном вираже оператора со всего маху швырнуло на переборку, Херцог сам взял в руки камеру, и Клаус Кински, наскоро перебинтовав раненого, отправился по ходуном ходившей палубе доигрывать эпизод…

Здесь — не инфантильное удальство в духе гусар или папарацци, не азарт риска, не дурная отвага бездумного фанатика. Здесь — честность действенного познания. Если это и мания, то называется она — мания творческой весомости. Один великий поэт записал в своём дневнике: «Стихи надо писать так, что если бросить стихотворение в окно, то стекло разобьётся». Херцог хочет от кино того же.

…Сегодня всё это очень легко не понять. Фильм, честно документирующий мир, может быть весом лишь постольку, поскольку этот мир велик; больше вес набрать неоткуда. Ныне же принято считать мир маленьким и даже тесным. Он, пожалуй, и вправду всё больше съёживается, опутанный бесконечными проводами и радиоволнами, по которым мысль, взгляд и слух, низведённые до статуса «информации», распространяются с невероятной скоростью. Со времён братьев Люмьер и Альберта Эйнштейна пространство измеряется временем; и если в эпоху Жюля Верна величина мира составляла 80 дней, то сегодня она много меньше, чем 80 часов. Пейзажи унифицируются под индустриальный образец, нации «глобализируются», то есть исчезают, и перенести действие фильма из одного полушария в другое становится так же легко и естественно, как нажать Alt+Tab. Дело тут, как видно, не только в технологическом развитии, дело в связанном с ним изменении сознания. Ведь почему-то от гриффитовского монтажа «Нетерпимости» не становилась меньше мировая история, она лишь обретала единство. И когда действие уэллсовского «Мистера Аркадина» молниеносно перемещалось из страны в страну, это носило явственный моральный оттенок: могущественный магнат, считал себя настолько великим, что его мир становился очень маленьким. Для Уэллса то было клеймо, которое он ставил на Аркадина, неестественность мироощущения героя была сродни его же безнравственности. А мир недавнего фильма Гонсалеса Иньярриту «Вавилон», действие которого параллельно разворачивается в Мексике, Марокко и Японии, — этот мир узок, как Вавилонская башня, и самодостаточен, как кукольный домик. Недаром ведь Годфри Реджо, который, как и Херцог, озабочен поиском вопиюще реального киноизображения, считает вид Земли из космоса символом современного, технократического фашизма. Если мерить земной мир космическими скоростями и расстояниями, которые человек в недобрый час счёл себе доступными и подвластными, — то мир этот действительно окажется смехотворно мал. И лишь вымирающая порода пешеходов упрямо продолжает измерять его болью в икрах — и чувствует, всем телом чувствует, что он так и не изменился. Это, вероятно, и значит «быть беспомощным»: оставаться в этом мире «всего лишь» человеком, продолжать его мерить собой, и только собой. Это значит: не стремиться к масштабу большему, нежели свой, человеческий. Потому что каждый следующий масштаб — вавилонский. Им измеряется не мир, но его крах.

Фицкаральдо

Видеть

Спокойствие интонации, с которой Херцог в своих документальных фильмах рассказывает об этом большом, разнообразном, красочном, трудном мире, может, пожалуй, озадачить. Упомянутый Реджо, например, говорит о нём же с неизменным поэтическим придыханием; его пафос подлинный, незаёмный, по делу, но это — пафос. А Херцог мало того, что почти не повышает тон, так он ещё и в титрах некоторых своих фильмов пишет не «Ein Film von Werner Herzog», а всего-навсего «Bericht von Werner Herzog». «Репортаж Вернера Херцога». Скромность? Да нет. Не она. Сухость какая-то, чуть ли не скупость. Говоря по-детски, как будто бы он совсем и не рад этому миру.

А он ему и не рад. Трудность познания мира для Херцога — не условие игры, потому что это не игра. Но это и не условие общения, пусть даже в самом благородном, физическом смысле слова, — потому что это даже и не общение. Это закон военного времени. Мир не хочет, чтобы его познавали; он не просто большой — он тучный, громоздкий, тупой вражина, злобное чудище древних легенд. Если условия херцоговских съёмок невольно напоминают о военных репортажах, то это потому, что они и есть военные репортажи. Так что не стоит удивляться, что Херцог, путешествуя по миру, не поёт от радости. Удивительнее, что он не вопит от ужаса. Немецкая выдержка. Немецкая привычка к войне.

Фата Моргана

«Я вижу природу исполненной непристойностей. Она подла и гнусна. Конечно, тут есть и масса страданий, но это то же самое страдание, что насквозь пронизывает и нас. Деревья стоят, страдая, и птицы полны страдания. Я не думаю, что они поют. Они только кричат от боли.

Когда я внимательнее вглядываюсь в окружающее нас, то обнаруживается определённая гармония. Это гармония потрясающе современного коллективного убийства. И мы, рядом с откровенной подлостью, и низостью, и непристойностью джунглей — мы, рядом с этим чудовищным выражением нас самих, — мы звучим и являем себя как жалкий, обрывающийся лепет из бульварного романа.

Мы, вероятно, выглядим совсем маленькими рядом с этой потрясающей нищетой, потрясающим распутством, потрясающим ростом и потрясающим отсутствием порядка. Нет порядка во вселенной. Даже звёзды на небе — это сплошной хаос».

…Если пешком обойти весь мир, то он окажется таким. Не потому только, что ссадины, ломота, травмы, малярия, удушье суть раны, которые мир наносит человеку, когда тот хочет пройти по нему: читай — по вражеской территории. Но потому ещё, что Херцог проходит по нему не один — с кинокамерой. С той самой, что позволяет видеть и запечатлевать суть явления. Это ведь именно духовные учителя Херцога, немецкие романтики — задолго до того, как был проложен бульвар Капуцинок — впервые сформулировали, что в точности воспроизвести пейзаж значит запечатлеть почерк Бога-Творца. Изобретение кинематографа лишь воплотило их давнишнюю утопию. И когда кинорежиссёр Херцог отправился в те девственные страны, где этот почерк остался нетронут, — начертанные в земном пространстве тёмные письмена пейзажа обрели явственный смысл. Вначале Херцог лишь намекнул на этот смысл странным названием: «Агирре, гнев Божий». Но уже четыре года спустя передал его с беспощадной точностью. Каждый за себя — и Бог против всех.

Так в «Фата Моргане» сквозь графику бархан Сахары, прикрытую зыблющимся кипятком марева, проступала ленивая мощь безликого тирана. Так тугие, влажные узоры лиан превращались в извращённо-избыточный орнамент удавок, развешанных в гигантской пыточной камере без стен. А когда обезумевший Войцек попадал на огромное маковое поле, тысячи сухих коробочек тёрлись друг о друга, и их жёсткий шорох складывался в жестокий шёпот: «Убей! Убей!» Такова наша земля: сладострастный, властолюбивый насильник, не знающий удержу ни в своих желаниях, ни в своём гневе.

Фата Моргана

В 1968 году Херцог приезжает в Восточную Африку, чтобы снять репортаж об организации «Летающие врачи». В начале этого репортажа трудности, с которыми сталкиваются врачи, могут ещё показаться эффектной экзотикой, подчас чуть ли не сюрреалистического образца. В схватке двух племён одного из туземцев ранили копьём, и вот его, посреди саванны, несут на носилках под капельницей… Колёса самолётных шасси, сразу по приземлении, надо обкладывать терновыми ветками, а то их обглодают львы и гиены (причём гиены почему-то особенно предпочитают шины определённой марки)… Но постепенно становится понятно: сюжет этого репортажа — в соотношении масштабов. Самоотверженные действия врачей кажутся жалкими потугами рядом с беспечной роскошью фона. Рядом с рельефом, который почти нигде невозможно приспособить для посадочной полосы; чтобы привезти медикаменты и увезти больных, от врачей требуются подвиги лётного мастерства и ежедневный риск для жизни. Рядом с сотнями тысяч фламинго и пеликанов, над нескончаемыми скоплениями которых пролетает маленький чахлый самолётик медпомощи. Рядом с расстояниями, на которые врачам регулярно приходится отправляться по вызову — и каждое из которых равно всей Центральной Европе. Всё это передано не текстом — он бесстрастно-репортажен; не монтажом — он несёт лишь служебную функцию; не музыкой — её тут и вовсе нет. Всё это просто увидено. С безжалостной очевидностью.

Камера Херцога устроена так, что каждый снятый ею кадр выявляет скрытый повсюду, зловеще шевелящийся хаос. Изображение, как правило, остаётся внешне спокойным: ни косых ракурсов, ни резкой светотени, ни сверхкрупных планов. Но изнутри, исподволь раздаётся непрестанный лихорадочный стук, как будто вместе с камерой включили счётчик Гейгера. «Слышишь? Земля-то полая», — в ужасе говорит своему другу-дурачку Войцек, стуча ногой по глинистому берегу, — «а под ней…». Херцоговские кадры словно «фонят» хаосом, издают невыносимое назойливое жужжание, доносящееся то из-за сплетения листвы, то из-под песка… А где буйство земли стиснуто геометрией человеческих поселений, где оно не может дотянуться до героев — там появляются стаи, стада, рои. Роятся пеликаны под крылом самолёта «летающих врачей»; бродят козы по припустынным городкам «Фата Морганы», окраины которых, словно брусчаткой, устланы иссохшими козьими черепами; облепляют обезьянки плот Агирре, предусмотрительно не сходящего на берег; Носферату приводит за собой полчища чумных крыс, облепляющих пиршественные столы; копошатся бурые свиньи у ног Зелёной Кобры, словно обратно выплыв из евангельской притчи… И даже слова, такие человеческие слова в «Наблюдении по поводу нового языка» слипаются в звуковую фантасмагорию, похожую на колдовскую музыку древней Гватемалы.

Быть

И к людям всё это тоже относится в полной мере. В фильмах Херцога не встретишь людских толп в привычном, канонизированном европейской культурой обличьи; у него — людские стаи и людские стада. «Дети природы»?.. Он не умиляется невинности в человеке, как не умиляется ей и в природе: стаи у него из туземцев, стада — из детей. Шелестящий прибрежный песок, в который врастает Зелёная Кобра в гениальном финале одноимённого фильма, неотличим от шумно приплясывающих и припрыгивающих африканских ребятишек, роящихся в кадре на правах фона для титров. А когда в «Балладе о маленьком солдате» индейские дети, вовлечённые в мясорубку очередной латиноамериканской гражданской войны, попадают в лагерь для обучения диверсионно-повстанческому ремеслу («самый подходящий возраст, они не боятся смерти», говорит их наставник-спецназовец), — спутник Херцога, вглядываясь на плацу в их уже подёрнутые оловом фанатизма глаза, внезапно говорит: «Я это уже видел. В Берлине, в апреле 1945-го. Когда гитлерюгенд отправляли на последние бои с русскими». Война — лучший, идеальный способ навсегда «вернуть» человека к природе.

Колесо времени

По Херцогу, человек становится человеком, когда он начинает сомневаться в хаосе. Не обязательно восставать на него — но хотя бы его бояться. Не обязательно сражаться — но хотя бы не участвовать. Решимостью, сомнением, страхом — чем угодно отделиться от него. И не столько от внешнего хаоса, сколько от того, что внутри каждого из людей. Каждого из нас. Потому что не только человек расхаживает по вражеской территории — враг тоже заслал внутрь него своих лазутчиков. Даже сам Херцог проговаривается: «Несмотря на всё, я полон восхищения девственным лесом. Я люблю его, я очень люблю его, но я люблю его вопреки рассудку».

Но тот, кто хоть немного отделён, отд?лен от хаоса, — только тот и получает у Херцога статус «героя фильма». «Фирменная» мизансцена, повторяемая режиссёром на протяжении десятилетий, в каждом — каждом! — документальном фильме: одинокий человек — на переднем плане, полукругом выстроившаяся цепочка ему подобных — в нескольких метрах за ним, от одного края кадра до другого. Режиссёр выбирает — порой наугад, порой заранее предчувствуя результат — одного из «обитателей» своего фильма, с виду такого же, как и все прочие, и заставляет камеру вглядеться в него. Он никогда не пользуется скрытой съёмкой, никогда не подглядывает за своими героями, всегда снимает их «портретно» — и пусть ведут себя как им заблагорассудится, хоть позируют, хоть смущаются: камеру не обманешь. Иногда в выбранном им персонаже камера видит хотя бы тень сомнения, ясный человеческий взгляд, под чужим стеклянным взглядом внезапно, пусть смутно, ощутивший ужас существования на вражеской территории, — и тогда мизансцена обретает символический, геометрический смысл. Иногда же, несмотря на разницу в планах, персонаж так и не отделяется от фона…

…С этой земли, конечно, не вырваться. Но героям фильмов Херцога — и игровых, и документальных — в?домы две мечты: о воздушных высях и о водных глубинах. Сам Херцог с детства мечтал стать прыгуном с трамплина, чтобы долго-долго парить высоко над землёй, и только роковая травма, которую получил его близкий друг, заставила его избрать себе иную профессию. Зато его фильм «Великий экстаз резчика по дереву Штайнера» о легендарном швейцарском прыгуне с трамплина исполнен не просто восхищения — преклонения, а то и зависти к главному герою; добрую половину фильма составляют сверхмедленные рапиды, запечатлевающие полёты Штайнера на фоне синих альпийских небес. С разговора о прыжках с трамплина и «мужчинах, парящих в воздухе» начинается «Страна молчания и тьмы», фильм о слепоглухонемых: именно этот образ порой является в счастливых снах главной героине, потерявшей зрение ещё в детском возрасте. К вершине страшной скалы, с готической стремительностью взмывающей в самое небо, устремлены фанатичные взгляды альпинистов в фильме «Крик камня». Мощным, исполненным невероятной радости видением промелькнут перед безумным взглядом Агирре гигантские океанские валы, до которых ему так и не суждено доплыть. За метр до линии прибоя будет поглощён коварной зыбкой землёй разбойник по кличке Зелёная Кобра. А где-то в российской глубинке местные жители слышат временами доносящийся из-под толщи озёрной воды гул потонувших китежских колоколов — и часами молчаливо ползают на карачках по тонкому ледку, стараясь разглядеть сквозь него очертания утраченного рая.

И тем не менее — эскапизм обречён на провал, настаивает Херцог финалом каждого своего фильма. Неистовые герои Клауса Кински страшны именно тем, что не могут остановиться в своей жажде побега и сметают всё на своём пути; ведь неистовство — самая коварная из ловушек хаоса. Невозможно стать человеком, не ужаснувшись своему пребыванию на жуткой жестокой земле; но невозможно и сбежать с земли, оставшись человеком, соглашается Херцог с Реджо. Мечта о побеге — камертон; это та духовная почва, на которую можно стать, дабы избавиться от владычества почвы физической. Магический кристалл «стеклянного сердца», претворяющий твою жизнь в поэзию. Агирре, Фицкарральдо, Зелёная Кобра слишком горды для этого, они делают из своих жизней — трагедию. Герои документальных фильмов Херцога — истинные герои — не таковы. Вырезает прекрасные скульптуры из древесных корней прыгун с трамплина Штайнер, несёт надежду и утешение другим пожилая глухослепонемая фрау… Отказаться от своего, личного, гордого побега — и идти, ступать по горестной земле, пышащей кровью, предательством и ужасом. Различая сквозь бесовский шум листвы, визг животных стад и рёв человеческих стай — тихий перезвон колоколов из-под воды.

Зеленая Кобра