Между живописцем и комедиантом

Две основные киновеличины Англии — Дерек Джармен и Питер Гринуэй — едва ли удостоились бы упоминания в связи с именем Ингмара Бергмана, если бы не ряд обстоятельств. Дело в том, что проблема влияний и заимствований иногда скрывает за собой самые неожиданные сочетания и пары. Бергман, чье очевидное магистральное направление было связано со вполне конкретным жанровым наименованием психологической драмы, оставил на полях своих человеческих экспериментов следы самых разнообразных формальных поисков. И для их осознания и апробации кинематографу может понадобиться еще не одно десятилетие. Более того: влияние как таковое в глазах аудитории может быть обратным, ибо для новых поколений зрителей, открывающих для себя Бергмана уже после того же Гринуэя или Джармена, любые элементы киноповествования, наводящие на мысль о подобии или влиянии, могут неосознанно рассматриваться в контексте творчества последних. Для Англии Джармен и Гринуэй во многом ознаменовали некоторые крайние точки современных европейских кинодостижений. Дабы объясниться родине в сыновних чувствах, один из них выбрал лунного Кристофера Марло, а другой — солнечного Уильяма Шекспира. Одному показался ближе злополучный Эдуард Второй Плантагенет, персонаж Dark Ages, другому — ренессансный сказочный чародей Просперо. Джармен в полный голос заявил о полноценной и жизнеспособной гомосексуальной кинематографической эстетике, благодаря своему формальному совершенству пригодной для широкой, в том числе и гетеросексуальной аудитории. Гринуэй, методично населивший каждый свой кадр культурной и предметной избыточностью, окончательно разбил мечты зрителя о прекрасной ясности.

Понятно, что на уровне идеологическом фильмы Бергмана практически не имеют ничего общего с кинематографом эстетствующих британцев: оставаясь культурной империей, Англия утратила право на недвусмысленные реплики искусства, заменив их чередой культурологических аллюзий. Остаются законы и возможности ремесла.

Персона

Бергман вплоть до «Фанни и Александра» подчеркнуто равнодушен к реквизиторской детали, к визуальным возможностям декорации. То, где происходит действие, — всегда очень важно, однако эта проблема решается на уровне театральной ремарки: необходимо наметить какие-то характеристики пространства, в крайнем случае описать его словами — не более. Природа не терпит пустоты — за спиной актера должен быть какой-то фон, этот фон призван так или иначе психологически воздействовать на персонажей и зрителей, однако по сравнению с неисчерпаемыми возможностями человеческого лица в глазах Бергмана он неизбежно проигрывает. Лишь в фильме «Из жизни марионеток» аллегорическое, материальное, неодушевленное выходит на первый план — и тут же чисто интуитивно перед глазами встают кадры из джарменовского «Витгенштейна» или «Сада» — с плоским, набранным из нечеловеческих, мертвых спектральных цветов фоном, неподвижной человеческой фигурой и монотонными закадровыми монологами. В фильме «Из жизни марионеток» фон дважды одолевает и подчиняет себе фигуры персонажей: в прологе, отмаркированном цветным изображением (остальной фильм снят на черно-белой пленке), и в эпизоде, когда главный герой пытается воссоздать и пересказать психоаналитику свои опасные фантазии. Оба фрагмента по сюжету представляют собой сцены убийства: первый — реального, второй — обдумываемого, воображаемого. Пролог выдержан в гнетущей пурпурно-черной гамме, говорящей зрителю, пока еще не знающему предпосылок и последствий происходящего, куда больше, чем на первый взгляд ничем не инициированная борьба мужчины и женщины на кроваво-красном помосте, под светом прожекторов. Второй эпизод — классическая антитеза. Мысль об убийстве жены, лелеемая героем, приводит его фантазию в некий почти платоновский мир идей: никакой предметности, никакого фона в кадре попросту нет, но этот «ноль знака» и акцентирует наше внимание. Слепящая белая пустота и звенящая тишина раннего утра, обволакивающие застывшее в ожидании тело жертвы — такова декорация убийства Катарины, которая грезится герою, произносящему закадровый монолог. Однако врач тут же возвращает его с небес на землю, напомнив о том, сколько крови повлечет за собой один легкий взмах бритвы, — и одновременно отсылает зрителя к солоноватой, вязкой, агрессивной декорации пролога. Фон в ключевых эпизодах «Из жизни марионеток» действительно подчеркнуто агрессивен, он не в силах не только отступить на второй план, но и слиться с фигурами людей в равномерное визуальное пространство. Столь же агрессивен фон и у Джармена. Даже когда организующая кадр человеческая фигура не загоняется в тиски однородного плоского цветового пятна, заполняющего весь экран, как в «Витгенштейне», — она резко очерчивается светом, идущим изнутри, из глубины кадра, как в «Эдварде II».

Дерек Джармен Разговор ангелов

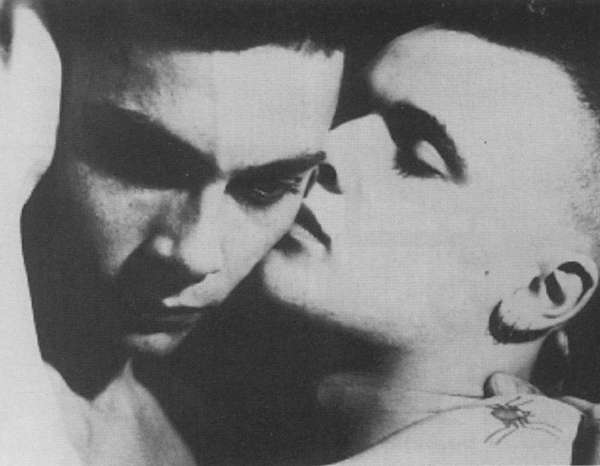

Джармен, чутко реагирующий на иконографическую традицию (не ограничиваясь при этом кинематографическим материалом — вспомним каноничность позы его гибнущего Себастьяна), закономерно откликается и на так же лишенные предметного фона знаменитые кадры «Персоны» с по-лошадиному склоненными друг к другу головами Биби Андерссон и Лив Ульман. Свежесть и новизна подобной мизансцены в актуальном для Джармена однополом варианте заставляет возвращаться к ней снова и снова: геи-любовники в той же позе так и кочуют у Джармена из фильма в фильм. Два лица, вплотную приближенные на экране, нередко появлявшиеся у Бергмана в ситуации разговора если не вербального, то хотя бы мимического, — у Джармена все чаще сюжетно оправданы поцелуем: поцелуем любви, предательства или благодарности. Лица, возведенные Бергманом в ранг духовного и идеального, вновь возвратились в плоть.

Единственная и центральная фигура у Джармена обычно снимается строго в фас, но если их две, то одна из них вероятнее всего подавлена другой и потому, утратив независимость, повернута в профиль. Единственное лицо на экране скорее будет у Джармена элементом декорации, живописной маской — два лица уже представляют человеческий конфликт, они утверждают свою реальность разным ракурсом, неравным падением света. Двух лиц, равно раскрытых навстречу зрителю, как было у Бергмана, мы здесь уже не встретим.

Мимика актеров Джармена куда сдержаннее и беднее бергмановской, она выражает точно определимые чувства, лишенные полутонов: желание, насмешка, досада. Лив Ульман и Тильда Свинтон — две северные красоты. Одну из них красит движение, другую — статика, одна переливается в извивах тела, в волнах волос, другая остается неподвижной, превращая кадр в погрудный портрет, воспевающий совершенство плеч и шеи, благородство осанки. Статичная фигура на отторгающем ее, агрессивном фоне уже не знаменует вершину мистического знания — она становится банальной иллюстрацией человеческого одиночества, бессмысленности любой апелляции наружу, а не вовнутрь. Сон героев Бергмана для поколения Джармена оказывается эстетической и экзистенциальной явью.

Второй британский кинематографист, избранный для разговора о связях Бергмана с английским кино, заставит нас обратиться к не самым известным картинам шведского классика, которые некоторым могут показаться нарочито «небергмановскими». И если в наших попытках найти нечто общее между Бергманом и Джарменом мы апеллировали к иконографии и строю кадра, то в случае с Гринуэем обратимся к проблеме композиции и должны будем сказать несколько слов об эстетической ценности иронии.

Дерек Джармен Сад

Каждый фильм Гринуэя — будь то «Отсчет утопленников» или «Контракт рисовальщика», «Дитя Макона» или «Книги Просперо», «ZOO» или «Повар, вор, его жена и ее любовник» — строится английским режиссером по одной повторяющейся формуле, связывающей изображение и слово. Неким эпическим перечнем, «списком кораблей» она призвана уравновесить раблезианское буйство вещей на экране. Однако помимо этой уравновешивающей функции, пространные цветистые речи отвечают и за композицию, «отбивая» один эпизод фильма и подготавливая следующий. Повествовательные возможности театрального конферанса и пояснительных балаганных реплик в зал, почти исчерпанные кинематографом Гринуэя, знакомы и Бергману, и примером их успешного применения послужат такие фильмы, как «Око дьявола» и «Улыбки летней ночи».

В «Улыбках летней ночи» роль композиционных рамок принимают на себя разговоры «сниженной» романтической пары — двух слуг, проводящих на сеновале, под сенью летней ночи, свое первое любовное свидание. В то время, как все их господа обретают свою любовь, сами они, со всей мудростью шекспировских слуг, наслаждаются неспешно убывающей ночью и отсчитывают ее тихие волшебные улыбки, дарующие влюбленным счастье. Каждая улыбка, подобно перечислению декораций в «Контракте рисовальщика» или оглашению реликвий в фильме «Дитя Макона», знаменует новую картину, новое явление в драматургической композиции фильма.

«Око дьявола», некий комедийный вариант «Фауста» с благополучным исходом, наделен очаровательным и всезнающим рассказчиком-комментатором, ведущим продолжительные душеспасительные беседы с «почтеннейшей публикой». Ему ведомы и рай, и ад, и прелести земного бытия. Он мудр и спокоен, и ему равно смешны как добродетельная ханжеская глупость пастора, так и романтическая инфернальность Дон Жуана. От ироничного рассказчика мы узнаем о манихейском компромиссе небес и преисподней: в финале героиня фильма входит под венец девственницей, однако обманывает суженого, скрыв, что накануне подарила поцелуй искусителю. Ценой невинного обмана, льющего живительный бальзам на воспаленное око дьявола, добродетель бергмановской Маргариты одерживает победу и прославляет небеса. Ирония автора, с карнавальной языческой легкостью перемешивающего ангелов и демонов, Господа и дьявола, возводится, вслед за платониками и романтиками, в серьезный мировоззренческий принцип. То, что у Гринуэя чаще всего выглядит безоглядным цинизмом собирателя «цветов зла», у Бергмана пока еще созидательно и жизнеутверждающе.

Британцы оказались избирательны и щепетильны в заимствованиях, тем самым обратив наше внимание на странного, маргинального Бергмана, Бергмана-предвестника, опередившего и преодолевшего магнетизм золотого века, который во многом творил он сам. Новый опыт любовной точности и всевидящей мудрой иронии сослужил ему главную службу в «Фанни и Александре», но это уже другая история.