Катабасис — «Ад» Анри-Жоржа Клузо

Это была сделка с самым хитрым из дьяволов — тем, который ничего не требует взамен. Погибель тому, кто ее заключал, была в самой природе этого широкого жеста: ни в чем себе не отказывать.

СЕАНС – 70

Представители Columbia Pictures нарисовались на булонской киностудии весной 1964 года. Пробы для фильма «Ад» затянулись уже на второй месяц. Руководил ими Анри-Жорж Клузо, «французский Хичкок». В годы интеллектуальной предприимчивости, когда после успеха «Сладкой жизни», Бергмана, «новой волны» европейская кинопродукция потеснила на афишах американских кинотеатров родную, из всех режиссеров континента он представлялся самым верным выбором для голливудских вложений. Создатель фильма, который на три часа приварил зрителя к экранам единственно силой сердцебиения — взорвется или нет на кочках грузовик с нитроглицерином («Плата за страх», 1953), человек, предвосхитивший Хичкока в приручении к нуждам кинематографа нового экзистенциального детектива Буало-Нарсежака («Дьяволицы», 1955 — за три года до «Головокружения»), Клузо единственный гарантировал одновременно по-американски умелую манипуляцию зрительским вниманием и по-европейски высокохудожественную выделку произведения.

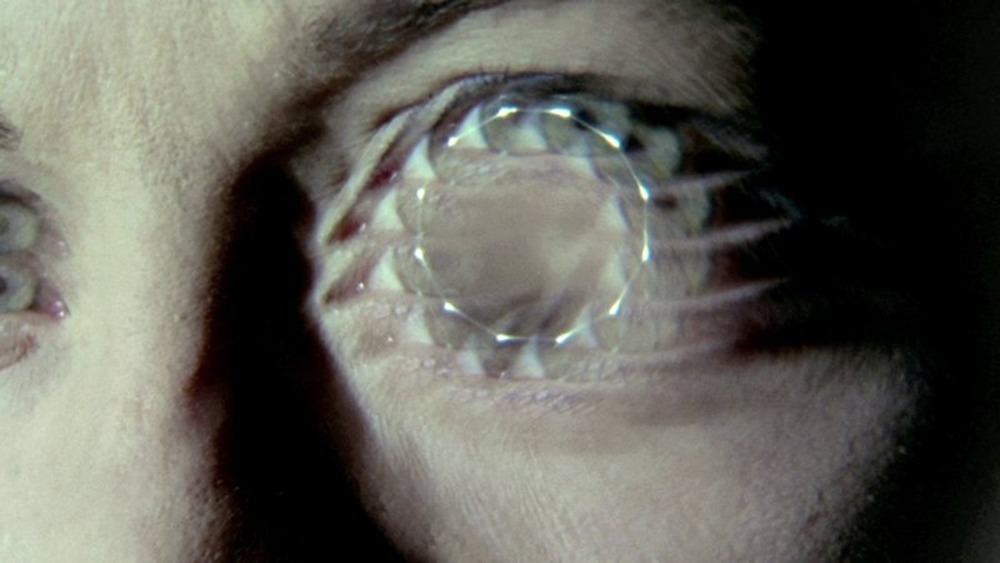

В этот раз он решил разложить на атомы механизм ревности и сделать его предметом триллера. Но в качестве ориентира он избрал не столько недавние опыты Хичкока в «Психозе», сколько эскапады Феллини в бессознательное в «8 ½». Только Клузо решил перещеголять итальянского кинопижона. Он задумал прорваться не к мифологическим пластам подсознания зрителя — к довербальным рефлексам человеческого зрительного восприятия. Поэтому пробы представляли собой не только смену туалетов и партнеров восходящей 26-летней суперзвезды Роми Шнайдер, но и съемки в Музее декоративных искусств на выставке «Новые формы», где представители самых новых направлений — оп-арта и кинетического искусства — показывали объекты, погружавшие решительно всех зрителей, независимо от их культурного багажа, родовых и индивидуальных особенностей, в совершенно идентичные оптические иллюзии. То есть в такие реакции, которые в человеческом организме предшествуют всякому культурному сознанию. Когда Клузо предложил самым ярким представителям «Новых форм» — Вазарели, Жоэлю Стейну, Моралле — создать копии своих конструкций в его студии, а Шнайдер — поиграться перед камерой с этими их сетками из флюоресцирующих трубочек и прочей машинерией, тогда-то парни из Columbia и возникли.

В самом деле, Клузо желает вывести нас из равновесия, показывая женщин с синими губами!

В те дни у них выгорела беспрецедентная сделка — они выписали Кубрику открытый чек и освободили от отчетности, а он вернул им «Доктора Стрейнджлава», проворно наполнявшего кинокассы валютами всех мастей. Аналогичное предложение — неограниченный бюджет при полной свободе действий: они сделали Клузо. И триллер о провинциальном владельце гостиницы у озера, чью психику развинтила ревность к молодой жене, закрутился спиралями всевозможных изобретений, подобно оп-артовскому объекту или дестабилизированному сознанию.

«Нестабильность» — слово, которое Вазарели и Стейн в те годы произносили как заклинание.

Нестабильность — это то, к чему Клузо хотел привести: сделать так, чтобы к концу просмотра дезориентация зрителя совпала с дезориентацией экранного безумца.

Вазарели, Моралле и Стейн уже наняты в группу на полный съемочный день — делать специальные объекты и световые эффекты для фильма.

Иные просты, но эффектны: прокрученная назад пленка со Шнайдер, наполняющей бокал шампанским на ветру, когда сперва шампанское хлещет ей в лицо с поверхности бокала, а потом бокал, куда она все льет и льет шипучее вино из бутылки, постепенно пустеет.

Иные — с глазами, выпученными из стен, попросту вторичны. Они если кого и пугали, то затхлостью театрального реквизита. Дали в 1945 году изготовил такие же для Хичкока в «Завороженном».

Тут понадобился бы кентавр с глазами Антониони, смеховым аппаратом Феллини, дыхалкой Спайка Джонза и копытами Мишеля Гондри

Иные аукнутся позже в самых бесстыжих и экзотичных образцах хоррора: трюк, когда муж хочет дотронуться до жены, но ладонями упирается в невидимую плоскость и шарит вдоль этой незримой сферы как умалишенный — то же самое проделает Варлей с Куравлёвым в «Вие». Есть и такие, что станут фетишем транснационального китча — вроде «волшебной спирали», которой тайваньские производители к концу века завалят все офисные столы и детсады, а здесь Шнайдер играет с ней в постели как с каким-то сексуальным символом, настолько «до-сознательным», что от него зависла бы программа у Фрейда и Юнга. Есть шторы из металлических колец, в которые вмонтированы вращающиеся лупы, — им найдется блистательное применение в телебенефисе Брижит Бардо 1968 года, когда она будет делать с Сержем Генсбуром сценку по мотивам комиксов. Ничтожный процент составляют уникальные находки, когда лицо Шнайдер подвергается сложному переливчатому освещению и в мгновение ока меняет выражения на диаметрально противоположные без усилий со стороны самой актрисы. Но даже учитывая их, положа руку на сердце, отсмотр всех этих достижений передовой выставочной мысли подряд в рамках одного повествовательного фильма производит ровно тот же детский уморительный эффект, какого в 1959 году достиг Александр Роу в той сцене «Марьи-искусницы», когда Милляр кричит со дна морского «Не допущу, не допущу, не допущу!» и его синяя рожа изгибается и бликует, как отражение в воде. В самом деле, Клузо желает вывести нас из равновесия, показывая женщин с синими губами! То же можно сказать о звуковой дорожке фильма, где муж слышит в своем мозгу голоса, для генерации которых был приглашен на деньги «Колумбии» гранд электроакустической музыки Жильбер Ами.

Посмотреть и послушать этот необыкновенный концерт можно в фильме 2009 года, который создал Серж Бромберг, кинореставратор, первым сумевший получить права на 13 часов материалов незаконченного «Ада», отснятых Клузо. Хотя даже при этом бултыханий и чертыханий там не хватило, чтобы склеить хотя бы приблизительную презентацию возможного фильма, будь он закончен, вроде той, что сделал Александров по фильму Эйзенштейна «Да здравствует Мексика!». Бромберг все же настолько талантливо соединил имеющееся с интервью участников съемок и фрагментами сценария, сыгранными в голой студии Жаком Гамбленом и Беренис Бежо, что когда потом смотришь фильм Шаброля, в 1994 году поставившего сценарий Клузо, понимаешь, что узнал из картины Бромберга решительно всю сюжетную канву «Ада», со всеми ее психологическими и «сверхпсихологическими» перипетиями.

Никто из выживших участников этой съемки не помнит, откуда она взялась. Сплошная загадка.

Что действительно впечатляет в воссоздании Бромберга — это контраст между кинопробами и сценами галлюцинаций, напоминающими модную съемку по следам антониевского «Блоу ап», и черно-белыми повествовательными эпизодами, в которых галльская провинция предстает такой же замшелой, как в поздних фильмах Рене Клера, где на террасе бистро пристало сидеть не Шнайдер с бокалом игристого, а Бурвилю с кружкой пенистого. Оскорбительная во времена Годара и Трюффо допотопная картинка — и визуальный модерн, до которого лондонский Vogue добредет еще года только через три: чтобы соединить их вместе хоть в какое-то органическое целое, даже такого мастера, как Клузо, тут бы явно не хватило, тут понадобился бы кентавр с глазами Антониони, смеховым аппаратом Феллини, дыхалкой Спайка Джонза и копытами Мишеля Гондри.

Все-таки на момент начала собственно съемок остатки инстинкта самосохранения Клузо еще не покинули: имея неограниченный бюджет, права на неограниченный полет фантазии, он все же решил прибегнуть к самоограничению — временем. В качестве натуры он выбрал искусственное озеро, которое «Электрисите де Франс» планировало осушить к концу июля, чтобы обеспечить регион электричеством. Именно там Клузо приступил к съемкам 4 июля, обреченный обстоятельствами форс-мажор покончить с натурой за 20 дней — через 20 дней натуры бы просто не стало.

Вид открывался действительно феноменальный. Над озером стальным кружевом выгибался железнодорожный виадук. Когда под его полукругом делает круг на водных лыжах Шнайдер, а Серж Реджани, играющий ее мужа, наблюдает за этим с пешеходного моста — от этой картинки захватывает дух, как на американских горках, летящих вдоль колеса обозрения. Если бы Клузо не стал связываться с экспериментами, а обжил бы это пространство, он получил бы традиционный фильм с головокружительным эффектом от просмотра.

«Хорошо, что все кончилось. Клузо не смог бы снять этот фильм»

Самые неожиданные впечатления при просмотре материалов «Ада» связаны не с оп-артовскими выкрутасами, а с совершенно обычным режиссерским методом придуманными трюками, задействующими неповторимую уходящую натуру виадука Гараби. Мы пристально смотрим на него — и вдруг он уплывает из глаз: оказывается, нам уже некоторое время показывают не сам виадук, а открытку с ним, камера отъезжает, и мы видим: это героиня Шнайдер начала раскручивать стенд с открытками местности, поэтому виадук уехал вправо, а вместо него завертелись таверны и лужайки. Или вот — Шнайдер держит в руках макет виадука с движущимся поездом. В следующем кадре — местный хлыщ, с которым свяжет героиню Шнайдер фантазия ее мужа-ревнивца. Хлыщ прихлебывает пиво и затягивается сигаретой, глядя на макет. Мы следим за его взглядом и обнаруживаем, что, если проследить его по прямой, он упирается не в поезд, а в грудь Шнайдер, оказавшейся как раз над поездом: женщина прижимает макет к животу. В следующем кадре — мы на железнодорожных путях «всамделишного» виадука, по которому движется паровоз, а к путям привязана Шнайдер. Она кричит, в камеру попадает ее обнаженная грудь, паровоз тормозит у самой руки актрисы. Впрочем, эту последнюю монтажную склейку предложил Бромберг. В сценарии этого нет, паровозы по тому виадуку пускать не разрешалось, а в контракте Шнайдер оговорено, что она не будет сниматься обнаженной. Никто из выживших участников этой съемки не помнит, откуда она взялась. Сплошная загадка.

Удивительно, что кто-то из участников «Ада» вообще может хоть что-то вспомнить, что именно он снимал: Клузо, имея бешеные деньги, вызвал одновременно три съемочные группы под руководством трех ведущих и очень разных операторов тех лет — Тирара, Ренуара и Виндинга. Плюс под отдельные сцены на разовые гастроли он приглашал различных мэтров операторского искусства, вплоть до того, что откопал ради единственного эпизода парня, снимавшего еще дрейеровские «Страсти Жанны д’Арк». Отсюда очевидная разнородность материала — от головокружительных сцен с водными лыжами до годных разве что для пусть и хорошего, но немого кино типа «Восхода» Мурнау мизансцен с автобусом. Понятно, что Клузо хотел показать этим разнородность восприятия мужа на разных стадиях его безумия, в разных состояниях.

Это состояние знакомо тем, кто испытал отчаяние или первые минуты пробуждения в тяжелейшем похмелье, или дурной трип от передозировки галлюциногенных грибов

Он чертил бесконечные графики, где разным стадиям безумия соответствовали наклейки разных цветов и пояснительные надписи, подразумевавшие, что здесь требуется такой-то оператор, тот-то звуковой эффект, этот оп-арт-объект. Он потонул в этих графиках, уподобившись кукловоду, взявшемуся в одиночку показать со своими куклами что-то размаха «Хованщины». Он начал запутываться. В два часа ночи он приходил к тому или иному участнику обсудить завтрашнюю съемку. Когда стали раздаваться протесты, что людям надо спать, потребовал круглосуточной ежедневной доступности любого. Сам он не спал. Герой «Ада» поехал на снотворном. Но Клузо, ранее перенесший депрессию, похоже, находился под воздействием препаратов противоположного действия. Клод Ренуар говорил ему, что пойдет с ним на выбор натуры после того, как сходит в туалет — и убегал на весь день через окошко сортира. Реджани сбежал навсегда, сославшись на мальтийскую лихорадку. До осушения озера оставалось четыре дня. На место Реджани был спешно вызван Трентиньян, но тот не выдержал и трех дней. Клузо хватил обширный инфаркт. «Хорошо, что все кончилось. Клузо не смог бы снять этот фильм», — сказала тогда Роми Шнайдер.

Сценарий Клузо начинается сценой, когда муж стоит над неподвижно лежащей на кровати женой и непонимающе смотрит то на нее, то на лезвие бритвы в своих руках. Что он сделал? Или только собирается сделать? Или — должен сделать? «Мы должны были ехать вместе в психиатрическую клинику. Но мы все еще здесь. Как раньше. А что раньше? Что — раньше?». С самого начала, с их свадьбы, начинает раскручиваться пружина сюжета, мысленно пройдя вдоль которой моно понять, откуда он пришел, что и что сейчас происходит. Но фильм завершается там же, где и начался. Пройдя последовательно цепочку своего нисхождения в безумие, герой оказывается в том же самом страшном бессмысленном месте. Вместо титра «Конец» сценарий Клузо завершается титром «И так далее»; Шаброль заменил его фразой «Без конца».

Фильм представлялся Клузо мертвой петлей, в которую попадает сознание безумца.

Он совершал акт, обратный культуре, задействуя для этого самые новейшие достижения культуры.

Это состояние знакомо тем, кто испытал отчаяние или первые минуты пробуждения в тяжелейшем похмелье, или дурной трип от передозировки галлюциногенных грибов. Чтобы выйти из этого ада, мы пытаемся ответить на вопросы: «Кто я? Чем я занимаюсь? Кого я люблю? Ради чего я живу?» Именно этим же занимается человеческая культура. Она сперва ставила вопросы, потом подбирала — с большей или меньшей степенью удачности — ответы. Эти ответы вырывают человека из хаоса животного ужаса, выстраивают цепочки времени и пространства, причинно-следственные связи. Собственно, делают из смятенного, погруженного в иррациональный страх животного культурного человека, способного встретить ночь спокойным взглядом, а утро — улыбкой.

Клузо задался целью построить такой Реймский собор от кинематографа, который стал бы дорогой в обратном направлении — к докультурному и досознательному состоянию. Он совершал акт, обратный культуре, задействуя для этого самые новейшие достижения культуры. Его замысел строился на противоречии. Он не мог состояться.

Это не значит, что произведения культуры не могут быть обращены к докультурному состоянию сознания. Но они не могут быть магнум опусами. «Степной волк» существует, но это сравнительно тонкая, скоро написанная книжка. Роман, на который Гессе потратил 12 лет и весь свой жизненный опыт — это не «Волк», а «Игра в бисер», книга о культуре как о протянутой утопающему руке выживания, срабатывающей в самых безвыходных исторических условиях.

Ему была нужна та, что с вывеской «Психиатр», а он по привычке ломанулся в ту, где написано «Киностудия».

Симптоматика ревности героя «Ада» порой буквально совпадает с той, которую описывает Пруст в «Пленнице» и «Беглянке»; не удивительно, когда два гения описывают одну и ту же болезнь, они подметят одни и те же черты. Но именно «Пленница» и «Беглянка» являются трудночитаемыми томами «Поисков утраченного времени». Пруст не мог их толком дописать. Болезнь страшно скручивала его именно в периоды работы над этими двумя книжками. Он бросал фразы, едва начав. Не доводил мысли до конца. В этих томах больше сносок, обрывов, предположений исследователей о том, каким должен был стать текст Пруста, чем, собственно, самого текста. Они, как и фильм Клузо, живут только в конструкциях, которые придали им, предположили для них реставраторы. Напротив, во второй части последнего тома, когда Марсель обретает время, возвращается к смыслу, Пруст пишет легко, полнокровно, в этих страницах он все успел закончить, все сказал, с той же округлой изящностью, с какой шестью томами ранее живописал завтраки подростка Марселя в Бальбеке.

Культура противится не самому опыту заглянуть под ее покровы и ужаснуться тому состоянию, из которого она проложила нам мостки к нам нынешним, — иначе она бы не допустила существования триллера, жанра, в котором так преуспел сам Клузо, а тому, когда решительно все ее наработки и все силы гения идут на то, чтобы разрушить ее свод и заново бросить человека там, где она его подобрала. И когда Клузо покусился на это, она нанесла свой обычный удар.Удар этот порождается, конечно же, не извне, а внутри нас самих, как психосоматическая реакция. Клузо не мог не чувствовать, что в своей погоне перещеголять «8 ½», которые, кстати, заточены именно под поиски не просто выхода, а еще и радости-веселья, он перешел грань: он пошел с ножом на того своего далекого праотца, который, чтобы вырваться из ужаса неосознанности, совершил титанический акт, начав с нуля придумывать и придавать себе и жизни смысл и цель. Внутренний шлагбаум Клузо — культурного человека упал и остановил этот адский поезд.

Но если принять во внимание, что Клузо завела на создание именно такого, сверхмодернового, «Ада» ревность к Феллини, которая была очевидна всем, кто тогда с ним общался — выходит, он ошибся дверью: ему была нужна та, что с вывеской «Психиатр», а он по привычке ломанулся в ту, где написано «Киностудия». Дьявол знает, кому и когда предлагать безвозмездно свой чек с непроставленной суммой.