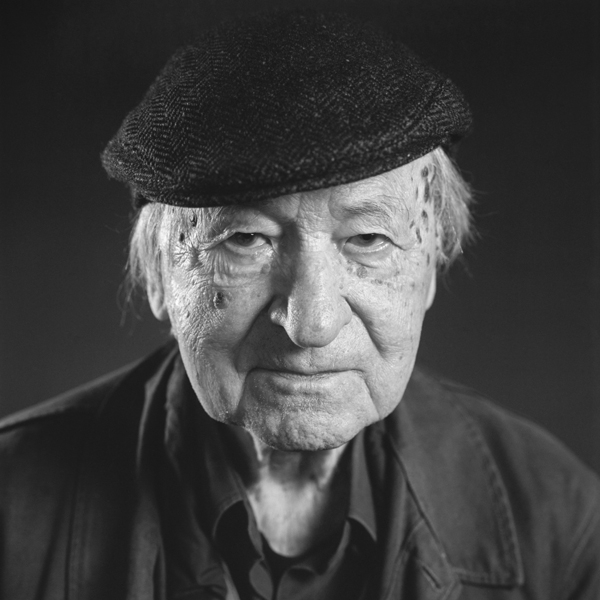

Йонас Мекас. Сцены из жизни счастливого человека

4 июля в летнем кинотеатре Garage Screen стартует совместная с Госфильмофондом программа «Серебряные копии» — покажут несколько прекрасных фильмов с 35-мм пленок из архива в Белых Столбах. Первый из них — «Оружие из деревьев» Йонаса Мекаса. О режиссере рассказывает Алексей Артамонов.

Йонаса Мекаса часто называют крестным отцом американского киноавангарда, хотя сам он предпочитает именовать себя его «чувствительной повитухой» — Мекас просто помогал родиться тому, чем уже была беременна американская культура. Так или иначе литовец, перемещенное лицо, которому из разрушенной Европы вместе с братом пришлось перебраться в США, сыграл решающую роль в становлении андеграундного кино Нового Света. Режиссер, поэт, теоретик, кинокритик, организатор — человек эпохи Возрождения, способный «по природе своей делать сто вещей сразу и работать на сотне уровней одновременно»1, что и определило форму его собственного кинематографа — дневникового фильма, собираемого из фрагментов, снятых на ручную камеру в редкие свободные минуты. Культуртрегерская деятельность занимала его почти без остатка, но тем сильнее он ценил счастливые мгновения обыденной жизни — и стал гениальным певцом повседневности. За 93 года ныне здравствующему Мекасу хватило энергии, чтобы принципиально изменить ландшафт американского кино, создать параллельную Голливуду структуру его производства и дистрибуции и самому выпустить более шестидесяти кино- и видеофильмов и около двадцати книг и сборников стихов. Добиться такого, приехав в чужую страну без цента в кармане, мог только настоящий безумец и романтик. Мекас шутит: «В Литве — я писатель, и им нет дела до моего кино; в Европе моей поэзии не знают, в Европе — я режиссер. А здесь, в Соединенных Штатах, I am only a maverick!»2 Ирония в том, что образ бунтующего скитальца-одиночки и есть идеал американского андеграунда.

1 Mekas J. Diaries. 1959–1970. N. Y., 1972. P. 87.

2 Страница Йонаса Мекаса на MUBI.

• • •

СЕАНС — 62

Уже юные годы Мекаса были связаны с настоящим подпольем. В оккупированной сначала советскими, а потом немецкими войсками Литве он выпускал подпольную газету, о чем стало известно гестаповцам. Чтобы избежать ареста, вместе с братом Адольфасом он пытался уехать в Вену, но в Германии их вагон прицепили к поезду с военнопленными и направили в трудовой лагерь под Гамбургом, где они провели последний год Второй мировой. Путь домой был закрыт: с четырнадцати лет Мекас публиковал свою поэзию и сочинял песни, одна из которых стала настоящим антисталинским гимном, и, конечно, в советской Литве в лучшем случае его ждала одиночная камера. Память о криках за стенами, НКВД и атмосфере ужаса навсегда отвратили Йонаса от большой политики и веры в массовые движения и революции. «Я ненавижу большие государства, большую историю, большие войны», — голосом неизживаемой травмы звучат слова Мекаса в фильме «Потери, потери, потери» (1976). Оппозиция, которую он предлагает, — «маленькие нации против больших наций; поэты против политиков». Этой программы Мекас будет придерживаться всю жизнь, хотя своей страной считает кино, а своим городом — Нью-Йорк, в культурной жизни которого он сыграет одну из ключевых ролей и к тому же станет ее верным хроникером: его фильмы, посвященные Энди Уорхолу («Сцены из жизни Энди Уорхола», 1982), Джону Леннону («С днем рождения, Джон», 1996), Джорджу Мачюнасу («Зефиро торна», 1992) и другим станут бесценными свидетельствами художественной жизни Нью-Йорка 1960—1970-х годов.

Влекомый в самый центр еще только нарождавшихся изменений в системе американской культуры, Мекас, продуваемый со всех сторон, оказался в эпицентре.

Но жизнь Мекасов в «цивилизации» началась с лагерей для перемещенных лиц; потом Йонас изучал философию в университете Майнца. В это же время братья открыли для себя кинематограф. В родной деревушке Семинискайс с десятой музой можно было соприкоснуться лишь на показах пропагандистских лент, и только в союзнических лагерях они увидели первые голливудские и европейские фильмы, один из которых, наивный и поверхностный «Поиск» (1948) Фреда Циннемана, снятый сразу после войны и посвященный судьбам беженцев и сирот, вызвал у Мекасов гнев такой силы, что они начали писать свои сценарии в надежде рано или поздно снять собственное кино и вложить в него всю правду и все чувства, что им успел «подарить» XX век. Йонас — прямое порождение его лихих изгибов, и, отмеченный ими, он станет одним из причудливых мостов между Старым и Новым миром: между Европой и Америкой, между модерном и постмодерном, между первой и второй половиной столетия.

Европейские лагеря для беженцев стали расформировывать в 1949-м, и Мекасов отправили в США, где они должны были добраться до своих родственников в Чикаго. Этого так и не случилось — они навсегда осели в Нью-Йорке, захваченные его бурным потоком. С первых же дней Йонас с братом стали, как губки, впитывать все, что происходило вокруг. А впитывать в Нью-Йорке было что: ночные нон-стопы голливудских вестернов, комедий и мюзиклов; европейские «арт-фильмы», как их называли в США; программы классики в MoMA; ангажированная левая документалистика в клубе Cinema на углу 2-й авеню и 10-й улицы; New York Film Society Рудольфа Арнхейма; лекции и показы немецкого авангардиста Ганса Рихтера в Сити-колледже, благодаря которым Мекас познакомился с теми, кто активно искал альтернативу голливудскому мейнстриму; и, конечно, диалектические программы экспериментального кино Амоса Фогеля в киноклубе Cinema 16. А ведь были еще балет, экспериментальный театр, современная академическая музыка и поэтические чтения… Влекомый в самый центр еще только нарождавшихся изменений в системе американской культуры, Мекас, продуваемый со всех сторон, оказался в эпицентре. Он не пропускал ничего, работая то грузчиком, то мойщиком посуды или курьером, и уже в 53-м начал организовывать свои собственные показы авангардного кино.

Если он видел, как пытаются уничтожить что-нибудь интересное, хрупкое, еще только зарождающееся, то изо всех сил старался уберечь это новое.

Буквально через несколько дней после прибытия в Нью-Йорк он совершил свой первый безумный поступок, который определил его будущее, — на последние деньги купил 16-миллиметровую камеру Bolex, бум производства и массовой доступности которой пришелся на послевоенное время. Он начал документировать окружающую реальность: жизнь других литовцев-иммигрантов в Ульямсбурге и свою собственную — пока без цели, чтобы овладеть техникой, еще мечтая в один прекрасный день снять «настоящее кино». Позже эти кадры станут частью его элегической одиссеи «Потери, потери, потери», но полноценная возможность делать фильмы появится у него лишь в шестидесятых, а до того он полностью посвятит себя делу популяризации авторского и независимого кинематографа.

• • •

В 1954-м он находит средства на издание ежемесячного журнала Film Culture — по сути, первого серьезного американского киножурнала, своего рода ответа критикам Cahiers du cinéma, что стало одной из поворотных точек в истории «американских независимых». Поначалу с его страниц Эндрю Саррис, Питер Богданович, сам Йонас Мекас и другие выступали в защиту авторской теории и европейского кино — это было естественное звено в логике послевоенных культурных преобразований, и с неизбежностью кто-то должен был с этого начать. Позже, после появления Film Comment и аналогичных изданий, взявших эту роль на себя, Мекас смог двинуться дальше и сконцентрироваться на освящении деятельности американского киноавангарда, которому все еще требовались свои адвокаты. Параллельно, более десяти лет, начиная с 1958-го, Мекас ведет культовую колонку в газете Village Voice, пропагандируя фильмы Кассаветиса, Брэкиджа, Джека Смита и других представителей «подполья», со свойственным ему романтическим пылом то и дело возвещая рождение «бодлеровского кино» или провозглашая смерть Голливуда от рук независимых кинопроизводителей. Постепенно он становится одним из самых активных и воинственных американских кинокритиков, в роли «акушерки», по его словам, облегчая рождение «Нового американского кино» (названного по аналогии со сборником «Новая американская поэзия», составленным другом Мекаса Алленом Гинзбергом). Это движение независимых режиссеров, актеров, продюсеров и прокатчиков, восставших против исключенного положения экспериментальных фильмов в иерархии кинематографического истеблишмента, родилось не без помощи братьев Мекасов, и их первый и единственный манифест был опубликован летом 1961 года в журнале Film Culture — они выдвинули обвинения «официальному кинематографу», призывая к его реорганизации. В интервью Cahiers du cinéma Мекас так объяснил этическую позицию группы: «Нам не хватает не хлеба. Мы чувствуем внутренний голод. Утрачиваем свои души и сердца»3. Все они искали возможности отстраниться от конъюнктурной фальши и найти свой способ говорить о том, что было для них по-настоящему важно. Но для этого было необходимо добиться определенной экономической независимости. Андрей Хренов в книге «Маги и радикалы: век американского авангарда»4 пишет:

3 Цит. по: Люга А. Дневники перемещенного лица // Seance.ru. 2012. 18 дек.

4 Хренов А. Маги и радикалы: век американского авангарда. М.: НЛО, 2011. С. 142.

Делая своим приоритетом синтез масштабных, но на первых порах спорадических и нескоординированных проектов новой режиссуры, в своей атаке на голливудское производство, прокат и стандарты зрительского восприятия группа позиционировала себя прежде всего как альтернативный кинематографический институт, облегчающий кинопроизводство нового типа.

Мекас взял на себя роль глашатая перемен и везде, где мог, выступал от лица нового искусства. Изгнанник, сорванный с родной земли мировыми катаклизмами и ветром истории занесенный на территорию передовой индустриальной державы, он стал главным локомотивом трансформации ее киноиндустрии. Целью этих преобразований было не изменение или разрушение всей структуры целиком, а возможность автономного и параллельного кинопроизводства, создание зоны независимости от диктата крупного капитала и университетского дискурса, внутри которой поэты пленки, кинохудожники-одиночки, работающие как ремесленники и объединяющиеся по цеховому принципу, могли бы творить и познавать себя. Такая общественная активность человека, презиравшего политиков и не верившего в возможность рационально спланированных системных перемен, может показаться странной. Но Мекас верил в революцию сознания и поддерживал всех, кто боролся с «Большой Ложью — в жизни и искусстве»5, будь то радикальный мистический субъективизм в духе Брэкиджа или социально-критическое «прямое кино»6. Он верил в правду Духа, сопротивляющегося репрессивной нормативности, и в своих статьях, показах и публичных выступлениях популяризировал сразу все виды субверсивных художественных практик, коль скоро они имели своей целью освобождение индивидуальности — в том числе и от цензуры профессионализма. Мекас считал необходимым противостояние богемы большинству, руководствующемуся общественными нормами, — эта оппозиция создавала динамику, трение, необходимое для развития и модернизации культуры в целом. И только для генералов, как говорит Мекас, каждый поэт — коммунист. В своих интервью он часто отмечает, что всегда действовал исходя лишь из реальной потребности. Свою общественно-организационную деятельность он объясняет личным эгоизмом: если что-то его вдохновляло, он чувствовал необходимость поделиться этим с другими, в противном случае он бы чувствовал себя несчастным. Если он видел, как пытаются уничтожить что-нибудь интересное, хрупкое, еще только зарождающееся, то изо всех сил старался уберечь это новое.

5 The First Statement of the New American Cinema Group // Film Culture Reader/ ed. by P. Adams Sitney. N. Y.: Praeger, 1970. P. 81–83.

6 Чтобы представить себе ситуацию в послевоенном американском кинематографе и логику происходивших в нем изменений, можно ознакомиться со статьей Йонаса Мекаса «Кинематография США сегодня (письмо из Нью-Йорка)», написанной в 1958 году для советского журнала «Искусство кино».

• • •

Манифест «Нового американского кино» заканчивался указанием на одно существенное различие между группой и «организациями типа United Artists»: «Мы объединяемся не для того, чтобы делать деньги, а для того, чтобы делать фильмы»7. И хотя из-за серьезных различий и разнонаправленных устремлений группа не просуществовала долго как экономическая единица, Мекас остался верен провозглашенным принципам и вскоре организовал прокатный фонд «Кооператив кинематографистов»: построенный на принципе отсутствия каких-либо иерархий, The Film-Makers’ Cooperative прокатывал абсолютно все предоставленные кинохудожниками работы, помещая их в каталог в алфавитном порядке независимо от эстетической направленности и степени социальной ангажированности. Именно предельно демократичный «Кооператив» стал той формой альтернативного культурного производства, что позволила объединиться рассредоточенным по разным штатам ремесленникам-экспериментаторам и институционализировать киноавангард как коллективное, экономически автономное культурное явление. Достижения «Кооператива» не ограничивались финансовой поддержкой режиссеров — на базе его каталога в 1964-м Мекас создал Синематеку кинематографистов, обеспечившую регулярный прокат экспериментального кино, где зрители и режиссеры могли обмениваться информацией и знакомиться с работами друг друга. Позже, в конце 1960-х годов, когда интерес к авангардному кино со стороны многочисленных университетских курсов и киноклубов по всей стране рос в геометрической прогрессии, Синематека превратилась в Anthology Film Archives, самую большую в мире коллекцию киноавангарда, до сих пор, как и «Кооператив кинематографистов», с большим или меньшим успехом функционирующую под руководством Йонаса Мекаса.

7 The First Statement of the New American Cinema Group.

Статус перемещенного лица всю жизнь играл для него определяющую роль.

Все это важно для понимания творческого метода самого Йонаса, «министра обороны и пропаганды Нового кино по собственному назначению», чья художественная практика была неотделима от организационной и культуртрегерской деятельности. Его кино родилось в очень специфической культурно-исторической ситуации, когда изменения стремительно происходили сразу на многих фронтах и имели перекрестное влияние, и стало одним из выражений присутствовавших противоречий. Андрей Хренов в своей книге8 указывает:

8 Хренов А. Указ. соч. С. 152.

Его творческая эволюция в полной мере отразила основной конфликт контркультуры, а именно стремление найти консенсус между личностной аутентичностью, рождением нового сознания в ситуации приоритета индивидуального над коллективным и служением делу социальных перемен, растворением своего «я» в общественной сфере.

Метафору деятельности «Кооператива кинематографистов» и противоречивой социальной программы Мекаса можно увидеть в «Потерях, потерях, потерях» — снимая литовских эмигрантов на празднике, он произносит: «В толпе мы вместе. Но каждый отдельно». В другой, поздней работе «Двигаясь вперед, я видел краткие проблески красоты» (2000) есть более ироничный афоризм на эту тему: «Простой путь спасет твою душу; тяжелый спасет твою и еще несколько». Сам он старался держаться сложного.

• • •

Мекас, безусловно, принадлежал к «разбитому поколению», возможно, даже в большей степени, чем большинство американских битников. Статус перемещенного лица всю жизнь играл для него определяющую роль, но именно битники помогли ему частично примириться с прошлым и обратиться к настоящему — к тому, что происходило здесь и сейчас. Ему было близко их критическое отношение к цивилизации, их желание двигаться «в направлении более глубокого и серьезного анализа человеческой драмы в современную эпоху», вовнутрь, в себя — но и их политический скепсис, вера в индивидуальный протест и убежденность в том, что оппозиция возможна лишь в сфере культуры и искусства. Вместе с ними он боролся за освобождение от «западной логоцентрической традиции» с ее «империализмом рассудка»9, приведшей к мировым войнам и до того неведомым катастрофам. Его первый полуавангардный фильм «Оружие деревьев» (1962) — коллажный, но еще нарративный, снятый на профессиональную 35-миллиметровую камеру совместно с братом Адольфасом, исполнившим главную роль, — еще далек от дневниковой формы, к которой Йонас придет позже, и демонстрирует, скорее, ранние кинематографические устремления братьев, привезенные еще из Европы, но уже отлично выражает смятение «разбитого поколения» и болезненное неприятие современной цивилизации. Вслед за «Погадай на моей ромашке» (1958) Роберта Франка и Альфреда Лесли и «Тенями» (1959) Кассаветиса, откуда Мекас позаимствовал актера Бена Кэрразерса, фильм «Оружие деревьев» стал одним из киноманифестов битнической культуры — «посланием, написанным безумным сердцем сумасшедшего мира», эмоциональной мозаикой боли и растерянности. Мекас пытался выстроить этот фильм как книгу, горизонтально, где сцены не имеют четкой последовательности и сплетаются где-то между прошлым и настоящим, хотя поэзия в нем еще была заключена в рамки дедраматизированного, но все-таки более или менее классического повествования. Название, позаимствованное из поэмы битника Стюарта З. Перкоффа, выражало дух молодых людей, больше не принадлежавших обществу, которое шло по ложному пути10:

9 Деррида Ж. О грамматологии. Меридиан, 1998.

10 Артамонов А. Корни, ветви и стволы / интервью с Й. Мекасом // Seance.ru. 2013.

Они не понимали, что происходит, и чувствовали себя так, словно все против них — и даже деревья в парках выглядели, как направленное на них оружие.

Критическое отношение к окружающему миру — первый шаг на пути интроспективного движения, которое Мекас и его современники в полной мере начали осуществлять в шестидесятые.

Постановочные и особенно диалоговые сцены удались Йонасу, прямо скажем, не очень, и позже он пожалеет, что пошел на поводу у своего желания выступить в роли «настоящего», «большого» режиссера. Но меланхолическая интонация, визионерские ландшафтные съемки и особенно романтический импульс характерны для кинематографа Мекаса в том виде, который он обретет позднее. Сюжетную линию прерывают кадры самого автора за пишущей машинкой, читающего строки из романтической поэмы Шелли «Освобожденный Прометей». Как позже в «Уолдене» (1969), мы видим Мекаса, словно созерцающего своих героев через оконную раму — его взгляд, направленный к реальности, видимой для нас на экране, заряжает ее субъективностью. Наличие в картине наблюдателя, которому мы приписываем некоторые чувства, — типичная фигура романтического искусства, с которым творчество Мекаса неразрывно связано.

• • •

В его первых фильмах еще сильна социально-критическая сторона, но уже в «Бриге» (1963) более яркое воплощение получит один из основных принципов битников — провозглашение спонтанности и процессуальности, который затем глубоко войдет в плоть метода Мекаса. Прямо перед выселением знаменитого «Живого» театра он заснял последний прогон пьесы Кеннета Брауна о бесчеловечном обращении с заключенными на гаупвахте в корпусе морской пехоты. Вырезав при монтаже все психологические диалоги, он превратил эту пьесу в конденсированный кошмар, клаустрофобический круговорот унизительных ритуалов, в котором зритель из наблюдателя неизбежно становится соучастником насилия — к тому же до самого конца остается непонятно, что перед нами — постановка или документ. Удивительно, но способ съемки этого фильма, на первый взгляд чрезвычайно далекого от всего, чем Мекас будет заниматься дальше, очень близок к тому, что можно увидеть в его последующих дневниковых работах. По сути, Мекас движением камеры монтирует интенсивности — визуальные и звуковые: действие здесь переполнено повторяющимися шумами и криками. Как позже говорил сам Мекас, в «Бриге» он документировал не столько происходящее, сколько свои реакции.

При таком подходе камера является продолжением тела, регистрирующим телесные реакции, предшествующие мыслям и суждениям.

Точно таким же образом он фиксировал моменты своей жизни на полупрофессиональный Bolex. Не рефлексируя, повинуясь чувству и интуиции, он просто снимал те фрагменты реальности, которые вызывали в нем внутренний отклик и казались значимыми. Это были короткие кусочки, по минуте или несколько секунд в день, и для него самого всегда оставалось загадкой, почему для съемки он выбирал то, а не иное. Поначалу он даже не думал, что когда-нибудь будет монтировать из этих зарисовок фильмы — он просто снимал то, что его вдохновляло: каждодневные незаметные действия, моменты радости, друзей, празднества. Мекас чувствовал, что в кинематографе ему необходимо найти свой собственный путь, что он не хочет заниматься нарративными фильмами, и когда, отсматривая накопившийся уже за долгие годы материал, он пришел к осознанию дневниковой формы, ему сразу стало легче. Дневник стал очень естественной формой для его кино, удивительно даже, что ему понадобилось больше пятнадцати лет, чтобы прийти к этому пониманию, ведь в том или ином виде дневники он вел всегда — он делал зарисовки своей каждодневной жизни в Литве еще до того, как научился писать. Его дневники 1940-х годов полны наблюдений того, что он видел из окна или слышал на улицах, — это коллажи из впечатлений, практически идентичные его будущим фильмам. В дневниковом кино Мекас нашел противовес своей общественной деятельности — здесь он полностью сконцентрировался на персональном, приватном, имеющем значение конкретно для него. При этом его «я» всегда присутствует и отсутствует в фильме — это связующая фигура, выбравшая какие-то картины из потока реальности и наделившая их значениями по неведомому нам принципу. Это принцип остается скрыт и от самого Мекаса, просматривающего снятый материал спустя время, порой долгие годы. На этом этапе он проделывает ту же работу — отсеивает одни изображения и обозначает другие, выбирая их и помещая в фильм так, как будто они являются реальностью, ее фрагментами, снятыми кем-то другим.

В своих интервью Мекас постоянно говорит, что он filmeur — съемщик, а не режиссер; и что с помощью камеры он хотел пробить свой путь через цивилизацию (I want to shoot my way through the western civilization). Камерой он реагирует на жизнь, на то, что происходит перед его глазами, повинуясь инстинкту: если он чувствует рядом энергетическое напряжение, если оно напомнило ему детство, вызвало какое-то воспоминание или другую личную реакцию — он снимает. Причем, снимая на Bolex, он монтировал покадрово прямо на камере — осуществлять столь короткий монтаж, который мы часто видим в его работах, крайне сложно постфактум. Полагаться на случай во время съемки и монтажа и стремиться к фрагментарному, антииерархическому повествованию, позволяющему интуитивно постичь повседневность, он научился у Джона Кейджа, но подобный способ взаимодействия с камерой можно сравнить и с джазовой импровизацией, которую так любили битники и по аналогии с которой они пытались выстроить свой литературный метод «спонтанной прозы». Аллен Гинзберг утверждал, что «первая мысль — лучшая мысль», центральное место в творческом процессе отводя непрерывной перформативности, интенсифицирующей и эстетизирующей обыденность, вводя ее в пространство искусства. При таком подходе камера является продолжением тела, регистрирующим телесные реакции, предшествующие мыслям и суждениям. В момент съемки Мекас стремился к слиянию с реальностью, к максимальному сокращению зазора между собой и окружающим миром — и это в его кинематографе подкупает больше всего, — для чего снял камеру со штатива и осваивал субъективную технику съемки. Камера для него — в первую очередь вынесенный вовне орган чувственного восприятия, благодаря которому он может постигать мир — как эмоциональную, так и материальную его сторону: цвета, фактуры, формы, имеют в его фильмах большое значение. Тактильность киноизображения важна для него, как и для большинства других представителей американского киноавангарда, в первую очередь Стэна Брэкиджа, в работах которого не только камера, но и пленка была живым продолжением его естества. В картинах Мекаса мы постоянно видим руки — как орудие познания окружающего мира или как исток творения: например, в «Уолдене», первом полнометражном дневниковом фильме Мекаса, в начале есть сцена с девушками в парке, гладящими весеннюю траву, а ближе к концу он долго снимает руки Карла Теодора Дрейера. Руки — метафора касания реальности, которую Мекас осуществляет с помощью своего аппарата. Bolex стал для него астрюковской «камерой-пером», инструментом выражения его индивидуальности, или — поскольку он говорит, что не верит в самовыражение, — отражением его отношений с реальной жизнью.

• • •

Во всех запечатленных и отобранных Мекасом для фильмов мгновениях присутствует «безыскусная интенсивность реального момента»11, к которой он стремился всегда. Это были разрозненные зарисовки и отдельные кадры — маленькие кусочки пленки, жизни, реальности — те «проблески красоты», которые ему посчастливилось увидеть, пережить и записать на камеру. Он фиксировал только эти встречи с прекрасным, только моменты счастья — мрак и ужасы этого мира его не интересовали. При последующем просмотре собственного материала Мекас неожиданно находил множественные связи и соединения: так, например, просматривая материал, отснятый в шестидесятые, он обнаружил, что почти все время снимал в Нью-Йорке природу — деревья, листья, ветви, парки, — и понял, что на пленку записывал не Нью-Йорк, а свое детство в Литве. Или постоянно идущий в его фильмах снег, не такой уж частый для этого города. Так появился фильм «Уолден» — из последующего понимания, что в Нью-Йорке он не видел всей его архитектуры, его индустриальной природы, а видел свой личный Уолден. В какой-то момент накопленный материал достигал определенной точки и становился фильмом. Говоря об отличии своих «дневников и зарисовок» от повествовательного кино, Мекас, пользуясь терминами Майи Дерен, приводит аналогию из литературы12:

Проза, нарратив представляется мне горизонтальным движением — это всегда история, исходящая из прошлого, затрагивающая настоящее и уходящая в будущее. Поэзия больше похожа на песню, которая стремится вертикально ввысь — язык и форма обладают другой интенсивностью и концентрацией.

В кино Мекас занимался (и продолжает заниматься) поэзией — воспеванием жизни, наблюдаемой реальности и своего личного опыта взаимодействия с ней. Материал организуется в фильм по принципу интенсивности содержания кадров. В «Уолдене» или в более поздних фильмах, в отличие от «Потерь, потерь, потерь» или «Воспоминаний о поездке в Литву», где структура примерно соответствует хронологии событий, разнородные кадры и зарисовки бегут перед глазами сплошным сложно разделимым потоком. Различные фрагменты, такие, как, например, поездка к Тимоти Лири, съемки циркового представления в двойной экспозиции, первый концерт The Velvet Underground, стробоскопическая свадебная вечеринка или покадровая съемка от рассвета до заката маяка во Франции с той же точки, что его видел Поль Синьяк из своей мастерской, спаяны в единую чувственную непрерывность разной степени напряженности. За монтажным столом Мекас меняет скорость воспроизведения кадров, сочленяет их, накладывают музыку и звук, которые он записывал отдельно (вместе с архивом киноматериала он собирал также архив многочисленных аудиозаписей; к тому же во время работы в монтажной у Мекаса всегда работал телевизор, радио, а порой и не одно, с которых он мог записать аудиофрагмент и вставить его в фильм), и порой добавляет свой закадровый лирический комментарий к изображению. Такой тип монтажа напоминает «монтаж интервалов» Дзиги Вертова, которому Мекас первоначально хотел посвятить свой «Уолден». Сам он шутливо говорит: «Да, в моих фильмах есть единство — в них все склеено (spliced) вместе».

Поток изображений, его тотальность интересовали Мекаса всегда: уже в 1966-м он был очень вдохновлен двухканальной проекцией Chelsea Girls и мультимедийными перформансами Энди Уорхола, а о «расширенном кино» писал в своей колонке в Village Voice задолго до того, как этот термин вошел в культурный тезаурус. Сам он начал работать с инсталляциями только в 2005-м, представив на Венецианской биеннале фрагменты своего дневникового фильма «Двигаясь вперед, я видел краткие проблески красоты». Позже были и другие, например его подборка записанных между 1987-м и 2005-м Home Videos, транслировавшаяся на восьми мониторах, или мультиэкранная инсталляция снятых в семидесятые Travel Songs. В работе с инсталляциями его интересовала одновременность нескольких гетерогенных потоков изображения, соединяющихся в единое течение жизни, в котором зритель должен был лавировать сам, своим взглядом монтируя собственную версию фильма. Однако видимая случайность проносящихся мимо кадров и мгновений и в инсталляциях, и уж тем более в его фильмах обманчива. При монтаже Мекас отсекает все, что кажется ему лишним, что не вызывает у него повторного ощущения интенсивности жизни, до тех пор пока не добьется необходимого результата — искомой степени суггестивности. Пусть интуитивно, но все же каждый эпизод им точно определен, одобрен и помещен в пространство фильма. Мекас уверяет, что в итоге контролирует каждый кадр своих картин, хотя ему всегда было сложно их структурировать.

• • •

Для Мекаса кино каждый раз начинается заново — с каждой вспышкой проектора, с каждым движением камеры. Но и работая с уже отснятым материалом, ему также чрезвычайно важно от него отстраниться и посмотреть как на что-то, снятое другим человеком, — братьями Люмьер, к примеру, которым в итоге он посвятил свой «Уолден». Чтобы выстроить дистанцию с личным материалом, бегущим перед глазами, он использовал различные абстрактные приемы: нумеровал эпизоды, как в «Воспоминаниях о поездке в Литву», вставлял интертитры, опирался на различные оттенки отснятых пленок, разбивал сцены на rabbit shit hokku, как в «Потерях, потерях, потерях» (Мекас вообще любит хокку, и многие из его коротких видеозарисовок, которые он продолжает выкладывать на свой сайт, устроены именно по принципу этого жанра японской поэзии). Ведь писать дневник — это не только оглядываться назад; когда ты вспоминаешь и оцениваешь прожитое, многое зависит и от твоего состояния в данный момент — а это именно то, что Мекас хотел подчеркнуть и ввести в свои фильмы. На это работают его закадровые комментарии. Просматривая отснятые материалы, Мекас в какой-то момент обнаружил, что не всегда может восстановить чувства, которые испытывал при съемке. Тогда он понял, что утраченное — это он сам: его взгляд, его мысли, его ощущения в момент соприкосновения с реальностью. Он решил сделать этот разрыв частью своего кино, тем более что и для зрителей во время просмотра субъективная реальность режиссера остается недоступной.

Жить своей жизнью, достигать личного счастья — это политическая программа Мекаса.

Снимая что-то, Мекас всегда воскрешает свои воспоминания о доме, о Литве, о той природе, что его окружала в детстве. Эти образы потерянного рая — та подложка, что есть в каждом снятом им кадре. В каждом из них есть и еще один разрыв — та невосполнимая нехватка, которая и побуждает его к действию и созерцанию. Утраченному дому посвящены его «Потери, потери, потери» и «Воспоминания о поездке в Литву», но и вообще все творчество Мекаса пронизано этой темой, все оно целиком находится под знаком перемещенного лица. В «Потерях» Мекас прямо сравнивает себя с Одиссеем, который не хотел покидать свой дом, «который был счастлив и говорил на своем языке, а потом был выброшен в мир». Но при этом он не хочет оборачиваться и, отмеченный своей потерей, движется вперед, без направления — навстречу жизни. Он все еще на пути домой — к тому раю, из которого он раз и навсегда был выброшен и фрагменты которого стремится обрести если не в каждом моменте, то, во всяком случае, в каждом снятом и использованном им кадре. Несоответствие запечатленного искомому образу становится еще более заметным и драматичным в его видеофильмах. Из-за задержки в несколько секунд при включении видеокамеры, невозможно, говорит Мекас, мгновенно заснять событие, как он делал это со своим Bolex, поэтому в видео он исследует возможности длинных одиночных планов. Зазор между иллюзией тотальной и беспредельной фиксации реальности видеоизображением и одновременно его пустотностью и меланхолической недостаточностью сам по себе выглядит знаком изгнания и метафорой непреодолимой дистанции между памятью и изображением. Однако этот зазор делается для нас свидетельством некогда присутствовавшей памяти — памятью памяти, что справедливо и для дневниковых фильмов Мекаса.

Тем не менее он любит повторять, что то, что мы видим в его фильмах на экране, — это не воспоминания, а реальность, просто изображения, проносящиеся мимо, — причем чем позднее его дневниковый фильм, тем проще и размытее его структура, и тем настойчивее он это повторяет. Неудивительно, ведь память с годами стирается, а заснятые кадры остаются в архиве. В своем заключительном «фильме-как-фильме», как он сам его называет, — «Невошедшие кадры из жизни счастливого человека» (2012), который после 90-летнего юбилея он решил собрать из не вошедших в другие картины фрагментов пленки, частично выцветших и рассыпающихся, — почти весь закадровый текст сводится практически к заклинанию, снова и снова произносимому с неповторимым акцентом Йонаса Мекаса:

Просто изображения… проплывающие мимо… это не воспоминания… это все реальность… просто изображения… ничем особо не примечательные… имеющие значение только для меня… ничего не происходит в этом фильме…

Просто жизнь, чья-то обычная жизнь и ее тривиальные моменты счастья, «вспышки красоты», однажды уже проявившие в голове Мекаса картину рая и теперь снова что-то освещающие. Он всегда показывал жизнь в ее самых обыденных проявлениях: друзья, семья, природа, дом. Самая часто повторяющаяся в его лентах сцена — ритуал счастливого коллективного поглощения пищи (вспомнить хотя бы легендарный ужин с клецками у Джорджа Мачюнаса). Ему в своем кинематографе удалось поженить Генри Миллера с его витальной философией жизни и Анаис Нин с ее дневниковой рефлексией (забавно, Анаис, жившая в Нью-Йорке, считала, что Мекас — советский шпион). Прошедший через ужасы войны, изгнание, страдания, страх, лишения, всем своим творчеством он восславлял существование. Жить своей жизнью, достигать личного счастья — это политическая программа Мекаса, которую он, полемизируя с Годаром, многократно обозначал в своих фильмах интертитром «Это политический фильм».

• • •

Образ (потерянного рая) для Мекаса всегда частичен, всегда недостаточен, всегда фрагментарен. Именно поэтому его осколки сливаются в несущийся поток, в котором возможно обнаружить только вспышки красоты, но никогда не всю картину целиком. В статье «Кто мы — андеграунд?»13 Мекас пишет, что война разбила его на тысячи кровоточащих кусочков, и теперь ему и его поколению остается только путешествовать, собирая «отдельные крупицы и осколки знания, любви, надежды старых веков». В первую очередь, конечно, это были осколки романтизма, и не только щепки Уолденского леса. Фрагмент вообще, как писали Лаку-Лабарт и Жан-Люк Нанси, романтический жанр par excellence14.

13 Мекас Й. Кто мы — андеграунд? // Хренов А. Указ. соч. С. 293.

14 Lacoue-Labarthe P., Nancy J.-L. The Literary Absolute: The Theory of Literature in German Romanticism. Albany, N. Y.: SUNY Press, 1988. P. 40.

Зависший в переходной зоне между модернизмом и пришедшим вместе с глобальным постиндустриальным капитализмом постмодерном, послевоенный авангард, возможно, был последним сопротивлением романтизма прагматическому веку. Исторически многое связывало «разбитое поколение» с началом века девятнадцатого: романтизм возник как ответ на промышленный переворот и формирование индустриального капиталистического общества, а также как реакция на Великую французскую революцию, ее невыполненные обещания и последовавший за ней террор. Романтики не только противопоставляли самоценность духовной жизни личности культу материального преуспевания и утверждению рационализма, свойственному эпохе Просвещения, но и, как Шиллер в своих знаменитых «Письмах об эстетическом воспитании человека», призывали к эстетической революции и тотализации эстетического опыта, который мог бы стереть границы между жизнью и искусством. Пожалуй, именно послевоенное искусство, такое, как группа Fluxus, с его спонтанностью, хэппенингами, уличными перформансами и театральными экспериментами больше всего преуспело на этом поприще.

Эта незавершенность — наша связь с потерянным раем, который Мекас всю жизнь искал при помощи своей камеры.

Основанное близким другом Мекаса, литовцем Джорджем Мачюнасом, международное движение Fluxus, буквально переводящееся с латыни как «поток жизни», пыталось вырвать искусство из лап арт-институций, вернуть ему, как в свое время дадаизм, игровую природу и использовать как средство коммуникации, а не товарный фетиш или объект наслаждения элитарной публики.

Мекас говорит, что после войны ему хотелось кричать, но у него не было языка — ему необходимо было найти международный язык15. Ему удалось обнаружить его в дневниковом кино, в потоке фрагментированных «вспышек красоты», в деперсонифицированных мгновениях счастья, с которыми невозможно установить прямой связи посредством памяти. Приватное, в которое включен разрыв между образом и опытом, благодаря этому разрыву становится коммуникативным: зритель по отношению к изображению находится в том же положении, что и сам режиссер. Поток жизни из фильмов Мекаса — не субъективность, которую он мог бы до конца выразить, это — возвышенное, центральная категория романтизма, находящееся, по Канту, за границами представлений: это образ в процессе становления, пульсирующая точка возможности образа где-то между тем, что изображено, и тем, кто изображает. Эта пульсирующая точка — место разрыва между памятью во время съемки и памятью об этой памяти.

Системности и окончательности романтизм предпочитал фрагментированность и открытость, потому что она связывает с тотальным множеством, от которого фрагмент отделен: «завершенность фрагмента как незавершенность его бесконечности»16. Эта незавершенность — наша связь с потерянным раем, который Мекас всю жизнь искал при помощи своей камеры. И кажется, что этот рай остался видимым только на пленке, где каждый кадрик — его руина; а с тотальностью «цифры» мы постепенно теряем и эту последнюю нить.

15 «Кино и все другие искусства необходимы для нашего роста и движения вперед»: Йонас Мекас о своем видении кинематографа.

16 Lacoue-Labarthe P., Nancy J.-L. Op. cit. P. 44.