«Фауст» после Штайна?

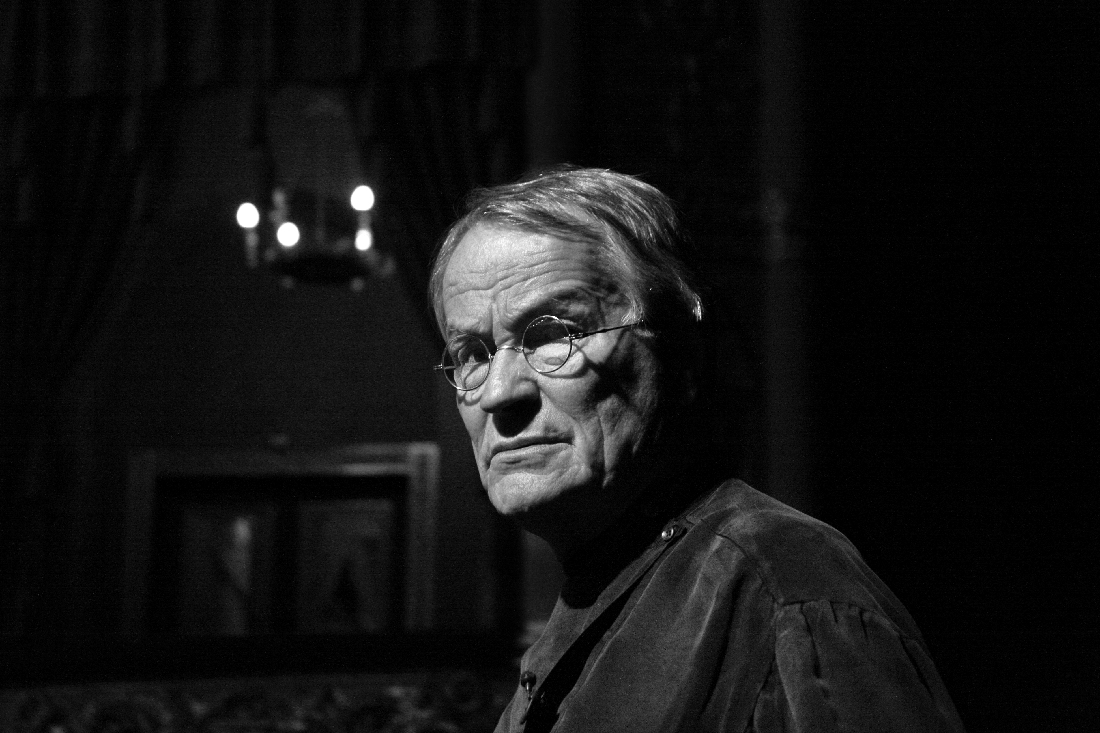

Петер Штайн — немецкий театральный режиссер. Родился в 1937 году в Берлине. Изучал историю литературы и искусства во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене, написал диссертацию о новеллах Э.Т. А. Гофмана. С 1964 года — ассистент режиссера Мюнхенского камерного театра. Работал в театрах Цюриха и Бремена. Основатель театра Schaubühne в Западном Берлине (1970). В 1991 году возглавил Зальцбургский фестиваль. Для выставки EXPO в Ганновере осуществил монументальную постановку «Фауста» (2000) с участием Бруно Ганца (Фауст), Йохана Адама Уста (Мефистофель) и Доротеи Хартингер (Маргарита). Спектакль игрался два дня подряд и длился больше двадцати часов. Через два года после этой постановки появился моноспектакль «Фауст-фантазия», в котором Штайн выступает как актер и декламатор — он читает монологи Фауста, Мефистофеля и Гретхен под музыку Артуро Аннеччино. Штайн — большой поклонник русского театра и адепт системы Станиславского — известен в России своими постановками «Гамлета», «Чайки», «Орестеи». В 2011 году Штайн стал лауреатом Европейской театральной премии, которую ему вручили в Петербурге. В рамках фестиваля на сцене «Балтийского дома» прошла российская премьера спектакля Петера Штайна «Разбитый кувшин» по пьесе Г. Клейста с Клаусом Марией Брандауэром в главной роли.

СЕАНС – 47/48

— Господин Штайн, у театральных зрителей и тех, кто неравнодушен к немецкой культуре, ваше имя ассоциируется прежде всего со спектаклем «Фауст», поставленным во время всемирной выставки Expo 2000 в Ганновере. Сегодня, в день вручения Европейской театральной премии, вы вышли на сцену Александринского театра с моноспектаклем «Фауст-фантазия», вариациями на тему «Фауста». Что для вас значит «Фауст» как предмет ваших многолетних штудий? «Фауст» — это ваша страсть?

П.Ш.: «Фауст» — главный и, можно сказать, единственный признанный монументальный памятник языковой культуры Германии и одновременно один из самых популярных мифов, который когда-либо существовал. Он абсолютно современен. В первую очередь благодаря самим немцам, которые к нему постоянно апеллируют. Мифов в Германии, конечно, множество, но «Фауст» — самый немецкий, исконно немецкий! Эта книга — часть обязательной школьной программы. Раньше немцы читали «Фауста» уже в десятилетнем возрасте, но только первую часть. Вторая часть уже совершенно не для детей. А вы же понимаете: если вы скажете ребенку, что водка — не детский напиток, это страшно взбудоражит воображение и спровоцирует ее попробовать. Так и «Фауст II». Когда я услышал, что эта книга пока не для меня, я тут же кинулся ее читать. Мне было тогда четырнадцать. Это более важная часть книги. Но никто о ней не знает, как ни странно. Вот вы знаете?

— Да, разумеется.

П.Ш.: Меня это приятно удивляет. Редкость. Наверное, это потому, что вы русская. Русские много читают. В общем, есть множество прекрасных постановок первой части «Фауста», но самое главное содержится именно во второй части, читать которую тяжко. Едва ли можно найти кого-то, кто реально понимает, о чем там идет речь. Я сам очень долго прорывался сквозь этот текст, силился понять его, потому что интуитивно чувствовал: в нем кроется что-то очень значительное. Но понять его мне удалось, только когда мне исполнилось пятьдесят лет. И только потому, что к этому времени я сам пережил все, что Гёте описывает во второй части «Фауста». В ней есть все: и литература, и история искусства, и этнография, и история, и орнитология, и все другие науки.

Если тебе нравится процесс, поиск, движение и ты этим занимаешься всю жизнь, можно играть с Гёте. Потому что Гёте сам играет со всеми этими науками, знаниями, жонглирует ими. Когда я прочел вторую часть, каждой клеткой своего тела все прочувствовал и наконец понял, что смогу что-то донести до зрителя, то решился на постановку этого двухдневного спектакля. Точнее, двадцатидвухчасового. С перерывами. Он начался в 14:00 в субботу, вечером был перерыв на обед, в 23:00 спектакль закончился, а на следующий день продолжился с 10:00, опять же с перерывом на обед, с вечерним антрактом на ужин, и завершился в 23:00 в воскресенье.

— Почему вы вообще решили рассказать «Фауста II» языком театра? Не каждое произведение требует сцены и способно быть воплощенным на ней.

П.Ш.: Это правда. Считается, что «Фауста II» поставить в театре невозможно. Но существуют определенные признаки, по которым можно сделать вывод, что сам Гёте хотел, чтобы «Фауста» поставили. Намеки. К примеру, вспомните момент с императором, когда тот сидит перед стеной, которая вдруг открывается и обнажает находящийся за ней театр. Со всеми атрибутами: суфлерскими будками, декорациями и прочим. В тексте есть и другая форма театра — карнавал. А еще — греческий театр. То есть в нем представлены главные театральные формы. Мне было интересно воплотить это на сцене. А поскольку у меня было ноу-хау и финансовые возможности, я свою идею реализовал.

Что касается темы, то только во второй части она и становится понятна. Фауст — обычный человек, который все хочет попробовать, исследовать, изведать. О нем что известно? Что он пожилой ученый, который многое знает, но активно никогда не действовал. И теперь при помощи дьявольской силы хочет наверстать упущенное. Первое, что он делает, — трахает деревенскую девушку. Той лирики, которая была в первой части, во второй нет вовсе. И смешного мало. И как с Гретхен в первой части, так и с девицей во второй, все заканчивается плохо. Во второй части Фауст становится политиком, проводит экономическую реформу. И снова катастрофа: созданные им бумажные деньги приводят к инфляции и последующему краху. Тогда он берется за культуру. Проводит реорганизацию и в этой области. А дальше ему понадобилась самая красивая женщина в мире, Елена. Влюбляется он в нее без памяти. Естественно, Елена оказывается фантомом, дьявольской шуткой. Фауст влюбляется в то, чего на самом деле нет. В четвертом акте он переустраивает армию и своими реформами разваливает ее. А после — и это очень актуально для сегодняшнего дня — он желает изменить природу. Отвоевать сушу у моря… То есть Фауст совершает все типичные ошибки человечества. Когда на его пути встает пара стариков, не желающих расставаться со своей землей, он убивает их. В общем, к концу жизненного пути Фауст становится настоящим преступником и умирает человеком разбитым, разрушенным. За что он ни брался, все исчезало, рассыпалось, погибало. Правда, в финале Гёте приводит Фауста к чему-то вроде частной религии, спасает своего героя Вечно-женственным. Любовь, которую проявляют к Фаусту, спасает его, вытаскивает и помогает слиться с окружающими, стать нормальным человеком. Мне кажется, что это очень интересная история. Именно так я и хотел ее рассказать.

— Фауст второй части — строитель большого социалистического проекта. Как вы думаете, какие политические настроения могли бы быть близки Фаусту — нашему современнику?

П.Ш.: Одно уточнение: он хотел построить не социализм, а социальный капитализм. Кстати, государственный капитализм Советского Союза имеет много общего с идеями Фауста. Фауст, каким он был в XIX веке, в веке XXI уже невозможен. Каждому идиоту должно быть понятно: то, что мы делаем, ни к чему хорошему не приводит. Даже когда мы пытаемся исправить то, что уже натворили: ущерб, который был нанесен окружающей среде, невосполним. И все наши старания приводят только к дальнейшему ухудшению. По логике вещей, современный Фауст должен бы стать активным сторонником альтернативной энергетики. Создавать солнечные батареи, ветряные мельницы — все, что позволяет забирать энергию у природы, не причиняя ей вреда. Правда, все эти приспособления, жуткие конструкции, в которые вбуханы сумасшедшие деньги, убивают замечательные пейзажи. Современный Фауст не должен инвестировать ни в атомную энергетику, ни в нефтяную промышленность: это все античные технологии. (Смеется.) Современный Фауст должен инвестировать в будущее.

Социализм-то, в общем, тоже преследовал гуманные цели. Что Ленин говорил по поводу электрификации? «Электрификация — это революция». (Хохочет.) Дурак! Как глупо! Кстати, меня очень смешит, что Гитлер рассматривал Фауста как прообраз самого себя. Фашизм тоже был своеобразной революцией для молодежи. Только фюрер забыл об одном: в конечном итоге Фауста всегда ожидает крах. Так что, сравнивая себя с этим персонажем, Гитлер изначально обрек себя на поражение. С тем же успехом можно проводить параллели с Путиным или с Каддафи. Я против сравнений лоб в лоб. Путин — Фауст? А почему нет? Очень даже может быть. (Смеется.)

— Насколько постановка «Фауста» на сцене или в кино зависит от той историко-политической ситуации, в которой существует ее автор? Когда вы ставили своего «Фауста», вам это было важно?

П.Ш.: Нет. Абсолютно нет. Искусство более масштабно, нежели то, что происходит в данный момент. Актуализация темы разрушает произведение. Во все времена: и в 1800-м, и в 1850-м, и в 1900-м, и в 2000-м, и в 2050-м «Фауст» будет злободневен именно потому, что он повествует об общечеловеческом. Можно, конечно, что-то иметь в виду, но вообще привязывание постановки к конкретной политической ситуации сужает идею произведения. А она и через десять лет должна быть актуальна.

— Ну, через десять лет можно поставить нового «Фауста».

П.Ш.: Правильно. Но целостность произведения и его генеральной мысли будет нарушена.

— То есть вы не считаете Фауста старомодным героем? Но ведь сегодня, например, все эти сцены с ведьмами и мартышками смотрятся так забавно… Нужно совершать над собой некоторое усилие, чтобы относиться к этому непредвзято, смотреть на это чистым взглядом.

П.Ш.: И слава богу, что вы улыбаетесь. Все, что происходит сегодня на самом деле, нам и так известно. Но ведь всегда интересно слушать сказки, не так ли? С другой стороны, что делают эти ведьмы? Они Фауста омолаживают. А на идее омоложения построена фарминдустрия. Всю фарминдустрию на сцену не засунешь. А ведьм — можно. (Смеется.)

— Какой культурный герой придет на смену Фаусту?

П.Ш.: У Фауста не может быть преемников. Может возникнуть другой миф. Миф Фауста отражает вполне конкретные человеческие особенности. Они были еще у неандертальцев, они есть у нас, и если мы выживем, будут у наших потомков. Это заложено в ДНК. Если, конечно, вообще мужчин не искоренить и не оставить на земле одних женщин. То самое Вечно-женственное. Этого можно добиться — при желании. Как? Ну, давайте фантазировать… Можно взять семя у трех миллионов мужчин, их самих уничтожить, сперму заморозить, искусственно оплодотворить ею женщин, и снова — уничтожать мальчиков, оставлять девочек… (Хохочет.) На самом деле, если без шуток, в современном обществе и так уже есть этот сдвиг, крен в сторону доминирования женщин. Прирост населения у вас в России, насколько я знаю, отрицательный. В Германии такая же ситуация. Тридцать пять процентов мужской спермы невозможно использовать. А продолжительность жизни увеличилась за десять лет на два года. Это проблема. Это то, с чем уже нельзя бороться методами, которые были эффективны до настоящего момента. Раньше говорили: вот богатые, вот бедные. При социализме мы отнимаем у богатых деньги и делим их на всех. Это механическое мышление. Посредством механического мышления невозможно решить биологические проблемы. Вот тогда и потребуется новый миф, новый культурный герой. Какой-нибудь биологически озабоченный Фауст. Я сейчас не смеюсь, я серьезно говорю обо всем этом, хотя и улыбаюсь. Проблема эмансипации — большая проблема. Вы молодая — у вас есть шанс увидеть последствия всего этого безобразия. Я намного старше и очень рад, что не доживу.

— То есть будущее вы оцениваете пессимистически?

П.Ш.: Это не пессимизм. Просто я человек старой закалки, прошедшего времени, уходящего поколения. И участвовать в изменениях мне неохота. Не может же мне все всегда нравиться, согласитесь.

— Форма вашего спектакля «Фауст-фантазия» (условно говоря, «актер и коврик») — это своеобразное возвращение к старому, дорежиссерскому театру?

П.Ш.: Знаете, нельзя говорить, что режиссерского театра не было раньше. Когда греки изобрели театр — две с половиной тысячи лет назад, — Эсхил, Софокл и другие были и авторами, и режиссерами своих спектаклей. Они хорошо ориентировались в пространстве, они вполне владели тем, что впоследствии стали называть режиссерской профессией. После гибели Римской империи театр на тысячу лет исчез. И возродили его мощные режиссеры. Они искали актеров, авторов, места для спектаклей и так далее. А потом стало модным орать, как Треплев в чеховской «Чайке», что-то про новые формы. Тогда якобы и появилась профессия «режиссер». Режиссер, кстати, тоже в каком-то смысле — Фауст. Ведь он хочет что-то переделать, создать, построить. И тем самым убивает сам дух театра. И в наших театрах мы собственными глазами можем видеть результат. Когда режиссер считает себя более важным, чем то, что происходит на сцене, театр перестает быть театром в чистом виде. Он превращается в кукольный — в плохом смысле слова. В театр, где актеры — просто марионетки, которыми управляет демиург-режиссер. В этом ужас концептуального театра, который сейчас так популярен и который лично мне совершенно не нравится.

— А возможно ли «Фауста» экранизировать?

П.Ш.: Кино на самом деле дает больше возможностей. Полеты по воздуху, перемещения в пространстве — кино показывает все это, конечно, красивее и интереснее. Но только если мы говорим о «Фаусте I». По нему действительно лучше снять фильм. А если имеешь дело со второй частью «Фауста», то лучше делать ее в театре. Это великое произведение искусства. Как «Божественная комедия» Данте или «Евгений Онегин» Пушкина. Тот же уровень.

— Какую экранизацию «Фауста» вы считаете самой удачной?

П.Ш.: Фильм-оперу Шарля Гуно. Даже несмотря на то что это очень странная картина. Современных хороших фильмов о Фаусте я не знаю. Мне всегда кажется, что в кино эта легенда, этот миф используется слишком узко, однобоко. Хотя почему бы не выбрать одну тему и не развить ее? Такой подход тоже имеет право на жизнь. Просто лично мне это менее интересно.

— Если бы снять фильм по гётевскому «Фаусту» предложили большим режиссерам современности, чей вам было бы интереснее всего посмотреть?

П.Ш.: Ларса фон Триера. Однозначно. Он обладает уникальным чувством мистического. И религиозного.

— Русскую культуру можно называть фаустовской?

П.Ш.: Вполне. Именно в России эта легенда вызвала наибольший интерес. У вас даже есть ее собственная интерпретация. «Мастер и Маргарита» Булгакова — это же русский «Фауст». На Пушкина фаустовский миф, что очень заметно, тоже оказал серьезное воздействие. И на французскую культуру «Фауст» сильно повлиял. А в Италии, к примеру, не прижился. Слишком уж фанатично-католическая страна. Очень религиозная, как и Англия, которую «Фауст» тоже не слишком заинтересовал.

— Позвольте задать вам прямой вопрос: после вашей монументальной постановки, в которой вы показали «Фауста» Гёте как он есть, целиком в двух частях, режиссерам будет, о чем снимать? Возможен ли «Фауст» после Петера Штайна?

П.Ш.: Естественно! История Фауста очень провокационна, поэтому всегда будет человечеству любопытна. Будет провоцировать его на действие — и будет жить. Главное, чтобы человечество окончательно не погрязло в идее veluziferisch (на немецком напишите правильно: от «Люцифер» и латинского velocitas — «скорость»), то есть в идее дьявольского ускорения, которое не дает времени на остановку, на передышку. На то, чтобы собраться с мыслями. Большая ошибка современного человека заключается в том, что он все время думает о будущем. Пока он ориентируется на то, что будет, он теряет возможность жить сейчас и наслаждаться тем, что имеет. Об этом и написано в «Фаусте II».

— Какую сделку с Мефистофелем вы считаете наиболее опасной?

П.Ш.: Генная модификация. Создание нового человека. Вот где дьявольщина в чистом виде. Атомная энергетика по сравнению с возможностью создания нового человека — просто детский лепет, ерунда. Если вам на Земле не сидится, можно и на Марс слетать. А вот эта история с генами — чисто мефистофельская тема. Чего бы я хотел лично для себя? Вечная молодость мне не нужна точно. Но я не против сделки, которая гарантировала бы мне сексуальную привлекательность и потенцию как минимум до ста лет.

Читайте также

-

Энергия несогласия — «Евгений Телегин» Виктора Тихомирова

-

«Адрес — время, а не место» — Новая жизнь Канского видеофестиваля

-

Как сберечь — нет ли средства, нет ли, нет ли, есть ли...

-

Обладать и мимикрировать — «Рипли» Стивена Зеллиана

-

Музыка, рождающая кино — Рюсукэ Хамагути и Эико Исибаси о фильме «Зло не существует»

-

Мы идем в тишине — «Падение империи» Алекса Гарленда