От доктора Фауста к доктору Хаусу

СЕАНС – 47/48

Совершенно неясно, почему персонаж легенд позднего европейского Средневековья, легенд сравнительно новых — доктор Фауст — обрёл такую власть над европейским сознанием. Определение, данное Западу Шпенглером в начале ХХ века, — «фаустовская цивилизация» — принципиальных возражений не вызвало. Но, собственно, почему? Если общее определение западной культуры как «христианской» кажется слишком размытым, то почему бы тогда не назвать её, например, «прометеевской»? Да и помимо Прометея есть герои, имеющие больше, чем Фауст, оснований претендовать на то, чтобы быть архетипом, прасимволом всей новоевропейской событийности: Одиссей-Улисс, о котором писали Адорно и Хоркхаймер в «Диалектике Просвещения» (также можно вспомнить Джойса), Эдип и Нарцисс — они древнее Фауста и глубже укоренены в архетипической памяти; к тому же авторитет Фрейда кое-чего да стоит. Но именно Фауст остановил решающее мгновение в череде пробных отождествлений и стал иконой наиболее значимых дерзаний европейского духа.

«А стоит ли переворачивать Землю?» — доктор Фауст отвечает так: «Конечно, стоит, было бы глупо останавливаться»

Кто вы, доктор Фауст? Как определить ваше духовное know-how и научиться отличать вас от халдейского мага, мудрого даоса, политического эквилибриста-комбинатора или сверхчеловека? Или от сегодняшнего учёного? Является ли он вашим преемником и наследником?..

В современной науке с её парадигмами, индексами цитирования и исследовательскими программами Мефистофелю определённо нечего ловить: рацио, служителем которого является современный учёный, едва ли не во всём противоположно мировоззрению магов-чернокнижников. На знамени рационального познания написаны слова Декарта: clare et distincte — ясное и отчётливое. Знающая себе цену скромность и научная добросовестность обезоруживают Мефистофеля прежде, чем тот успеет открыть рот. Но Фаусту все эти декартовские штучки не по нутру.

Фауст-проект — это предельно радикальный тип сборки субъекта. Ведь фаустовское начало отнюдь не имманентно сфере познания в целом: Фауст — это вам не просто любознательный аспирант, во что бы то ни стало желающий докопаться до истины. Конечно, ген Фауста — великий двигатель науки, но привнесён он в познавательную деятельность извне — из некоей вольной колыбели, существовавшей ещё до начала времён. Фауст не имеет ничего общего с субъектом, познающим мир в соответствии с тезисом Спинозы «порядок вещей и порядок идей один и тот же» — с тем, кто согласует порядок идей с порядком вещей. Идеал объективного познания не соответствует природе фаустовских устремлений. Ибо согласно этому идеалу (скажем, в трактовке Канта), всё психологическое, историческое, гетерономное должно быть вынесено за скобки. Познающему следует раствориться в объекте познания, преобразовав своё «Я» в нечто просвещённое, транспарентное и потерявшее себя — утолившее жажду. Но жажда Фауста по определению неутолима.

Вдумаемся в слова, приписываемые Архимеду: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Именно они стали девизом естествознания, девизом Естествоиспытателя. Под ними, безусловно, подписался бы и доктор Фауст. Другим рыцарям познания, с сомнением вопрошающим: «А стоит ли переворачивать Землю?» — доктор Фауст отвечает так: «Конечно, стоит, было бы глупо останавливаться».

В соответствии с тезисом Ницше, согласно которому высшей мотивацией деятельности субъекта является воля к власти, мотивацией познающего является воля к истине. Но не всякий фауст отважится пройти этим путём до конца. Воля к истине — эта высшая добродетель учёного и тем более естествоиспытателя — требует от своего приверженца терпения и смелости: как долго тот готов пить горечь неразбавленной истины? Первыми с пути безоглядного познания сходят все случайные попутчики — им, оказывается, более чем достаточно кафедры и преподавательского оклада. За ними ретируются те, кто предчувствует непоправимое: многие знания сулят человечеству многие скорби. Когда на горизонте появляется желанная точка опоры, с дистанции сходят все — но не Фауст. Что заставляет его двигаться дальше? Ответ таков: сомнение в разумности и правильности плана Творения. Перефразируя известный афоризм, можно сказать: Фаусту очень важно докопаться до истины, но ещё важнее выяснить, кто её так глубоко закопал и зачем. «И, кстати, почему, устанавливая истинность истины, не учли моё мнение?»

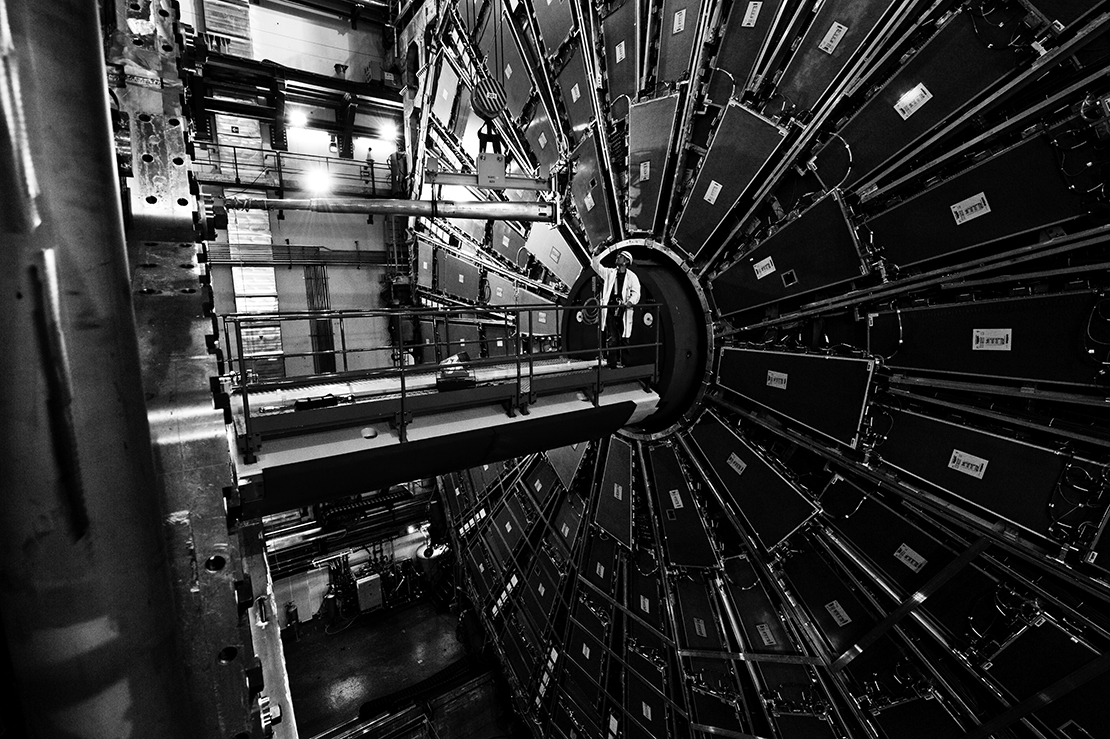

Архимед затребовал точку опоры, Иисус дал её — и тем самым развязал руки всем тем, кто не прочь перевернуть мир сей и перетрясти его до основания. С этого момента полигон фаустовских экспериментов — стартовая площадка всевозможных «смутных порывов» — стал стремительно увеличиваться в размерах. От големов и механических кукол-автоматов — к доктору Франкенштейну и его реальному прообразу доктору Альдини, от сэра Генри Кавендиша — к доктору Оппенгеймеру и создателям коллайдера. Тут Гёте в полной мере проявил свою гениальную проницательность: «Я часть той силы, что стремясь ко злу, творит невольно благо». Благо оказывается именно случайным исходом — оно выпадает как орёл или решка: почему бы ему и не выпасть?

Теория Хауса

Доктор Хаус, персонаж эпохального сериала, отклоняет благодарность спасённого им пациента. Отклоняет совершенно искренне, и во взгляде Доктора можно прочесть: «К чему эти слова? Лучше не терзайте меня, когда в свой черёд выпадет зло». И ясно как день, что и виртуозностью Хауса, и его решительностью движут поиски той самой точки опоры или, может быть, философского камня. Ведь и Архимед, случись ему вдруг перевернуть Землю, вряд ли отказался бы от присуждённой ему по такому случаю Прометеевской премии, но обычную человеческую благодарность послал бы подальше — из-за странной внутренней честности, почему-то намертво спаянной с фаустовским началом.

Фауст — не полководец Армии Света и не предводитель сил Тьмы, он великий и неисправимый диверсант-одиночка

В сингулярной точке, находящейся по ту сторону добра и зла, сочетаются бесхитростная честность и безоглядная решимость, являющие себя всякий раз, когда речь заходит о высшей ставке. Вблизи этой роковой точки всё загадочным образом искажается. Возьмём, к примеру, шкалу «скромность — наглость». Доктор Фаустус, пребывающий в теле смертного, чрезвычайно скромен. Но скромность его обманчива: никакое воздаяние он не считает достаточным от тех, кто не в состоянии понять его истинного величия. Когда Хаус, скидывая маску диагноста и циничного янки, предстаёт во всём своём могуществе; когда молодой студент из Женевы оборачивается создателем монстра, а любитель сигар и кокаина — создателем психоанализа (монстра ещё более жизнеспособного), мы понимаем: Фауст перещеголял и самого Мефистофеля. Ибо в ответ на прямой вопрос: «Хочешь ли ты править миром?» — Фауст поморщится и даст понять, что его всё ещё низко ценят. «Следовало бы знать, — ответит он, — что мне западло править миром, который создал не я. Я не домоправитель и не управляющий чужих миров. Я сам себе Демиург».

Фауст — не полководец Армии Света и не предводитель сил Тьмы, он великий и неисправимый диверсант-одиночка. Он может быть гением алхимии, химии, физики, генной инженерии — но он точно не гений коммуникации. И если Фауст — бог, то, конечно, не один из обитателей Олимпа и не ликующий избранник Валгаллы. В своём предельном утопическом проекте Фауст — одинокий бог одиночества.

Возьмём ли мы первый средневековый прототип, инженера Гарина или сэра Кавендиша, или, наконец, обратимся к последнему воплощению, доктору Хаусу (кстати, а математик Григорий Перельман?) — везде одно и то же: нелюдимость, неистребимая склонность к одиночеству. Увы, Фауст не может выносить ни себе подобных, ни авторов других экзистенциальных проектов — и поэтому, чтобы хоть как-то развлечься, он вызывает к жизни новое существо или целый народ, покоряющийся его демиургической воле. Франкенштейн создаёт монстра не в последнюю очередь для того, чтобы обрести «своё иное» (по Гегелю), ибо всё прочее иное, находимое в мире, не опознается Фаустусом как своё. Для доктора Хауса и пациенты, и врачи, находящиеся под его началом, — в сущности, то же, что и монстр для Франкештейна; то же, что куклы для доктора кукольных наук Карабаса, незаслуженно забытого потомка Фауста (весьма показательно, что в народных легендах, знакомых Гёте, Фауст нередко оказывается доктором кукольных наук). Единственный достойный соперник для Хауса — Бог. Всё, что доктору остаётся, — это разграфить доску, написать на ней маркером «Я» и «Бог» и вести счёт набранным очкам.

Пресловутая эмоциональная чёрствость гениального доктора даже по отношению к друзьям-соратникам объясняется, видимо, тем, что друзей у Фауста, в сущности, нет, есть только ассистенты и «креатуры» — то есть порождённые им самим несчастные создания, не обладающие свободой воли. Мир этого Демиурга всегда похож на театр марионеток — не столько из-за интровертного характера гения-одиночки, сколько из-за его неверия в достоверность свободного бытия Другого.

Это неверие характерно и для всего открытого общества, за демократической миной которого скрывается тот еще франкенштейн. На словах — священные принципы демократии, декларация свободы, равенства и братства; в действительности — индивидуализм или персональный монотеизм, чреватый полной утратой коммуникативных навыков. Самонадеянность, удивительная беспомощность в практических делах, поразительная скудость желаний. Одна, но пламенная страсть…

Нельзя ли по характеру Фауста сделать выводы о нраве самого Творца, бога монотеистических религий? Задача рискованная. Читая Ветхий Завет, можно обнаружить, что нетерпимость к возможным соперникам, к «кумирам» (Фауст не терпит соперников), — наиболее часто упоминаемое качество Создателя и Вседержителя. Но если нрав Иеговы близок Фаусту, то характер Христа очень и очень далёк от него. Не потому ли Шпенглер не отнёс к фаустовской цивилизации ни Россию, ни Византию, хотя ген Фауста время от времени проявлялся и там?

для Фауста разница между виной и ошибкой не слишком значительна, так как ошибаются все, кроме него

Фаусту, как и Раскольникову, прежде всего «надобно мысль разрешить». Но характеры у европейского естествоиспытателя и у русского интеллигента различны. Интеллигент мечется между жертвенностью и готовностью принимать жертвы («тварь я дрожащая или право имею?») — дилемма, не слишком понятная для пытателя естества, морального аутиста. Время от времени Фауст задаёт себе контрольный вопрос: «Где я ошибся?» — и нет для него ничего более сладостного, чем убедиться в том, что напутали, как всегда, другие — во главе с Тем Ещё Путаником, которому уже Декарт, основатель новой науки, предъявил вполне обоснованный иск. Пробным камнем для определения сущностного различия между русским интеллигентом и европейским интеллектуалом, доктором кукольных наук, может служить четверостишие Хайяма:

Почему всемогущий Творец наших тел

Даровать нам бессмертие не захотел?

Если мы совершенны — зачем умираем?

Если не совершенны — то кто Бракодел?

Если персонажей Достоевского, интеллигентов и героев русской религиозной утопии занимает проблема бессмертия (смотри третий стих), то доктор Фауст как мантру твердит четвёртый вопрос. Грубо говоря, русский интеллигент привык искать чужую вину и свою ошибку, а европеец — как борец за права и свободы, носитель ресентимента и вечный клиент психоаналитика — напротив, ищет свою вину и ошибку других. Но для Фауста разница между виной и ошибкой не слишком значительна, так как ошибаются все, кроме него, — вспомним девиз Хауса: «Все лгут».

Грегори Хаус делит свидетелей на две категории: на тех, кто лжёт (люди), и тех, кто не лжёт никогда («надёжные источники» — вещи). Данное разделение, при всей его элементарности, передаёт саму суть науки как главного фаустовского детища. Со времён Декарта и Гоббса прогресс науки состоит именно в том, что слова людей повсюду, где только можно, вытесняются показаниями вещей. Преимуществом вещей (даже самых сложных агрегатов) оказывается их специфическая простота, а значит и прямодушие. К ужасу и отчаянию демиургов новой цивилизации субъект не предрасположен к честности. Сквозь сплошной туман лживых уловок можно пробраться только с модернизированным светильником Декарта, источником lumen naturalis, естественного света разума («естественного» в данном случае означает «фаустовского»). Вещественные доказательства доминируют над словесными всюду, где фаустовское начало одерживает верх: в юриспруденции, в фаустовской психологии (в бихевиоризме), в медицине, из которой уже исчезла фигура врачевателя.

«Люди лгут» — это простая эмпирическая констатация: дождь идёт, уши мёрзнут, люди лгут. Лгут пациенты, лгут их родственники, лгут коллеги, но, по утверждению доктора Хауса, симптомы никогда не лгут. Они, правда, не всегда на виду, ибо «природа любит скрываться». Данный тезис Аристотеля безоговорочно принят фаустовской цивилизацией. Другое дело, что обнаружив укрытие, докопавшись до истины, Фауст не склонен считать вопрос исчерпанным.

воля к переустройству мира — неотъемлемая черта Художника

В последней серии третьего сезона («Человеческий фактор») в клинику к доктору Хаусу попадает женщина с неизвестным заболеванием. Вместе с мужем они бегут с Кубы, где врачи ничего не смогли сделать и сочли пациентку безнадёжной. У супружеской четы остаётся незамысловатый выбор: уповать или на Бога, или на доктора Хауса, слухи о котором просочились через не слишком плотный железный занавес. Верующая женщина склоняется к первому варианту, её неверующий муж — ко второму. Тем не менее супруги добираются до США, и вот наконец желанная цель — Принстон-Плейнсборо. Случай не из лёгких, но Хаус ставит диагноз: острая сердечная недостаточность, несовместимая с жизнью. Женщину подключают к аппарату искусственного кровообращения, сердце пациентки запустить не удаётся. Тем не менее муж до конца сохраняет веру во всемогущество Хауса: «Я знаю, только вы мочь починить [to can mend] мою жену». Хаусу, однако, пациентку починить не удаётся. Рассмотрев все варианты, доктор Фауст фактически приговаривает женщину к смерти и заявляет её мужу, что шансов больше нет и остаётся лишь отключить аппарат. Но вдруг после отключения прибора сердце пациентки начинает биться. Чудо! Бог вернул жизнь, воскресил дщерь человеческую и тем самым посрамил смертного, вознёсшегося в своём самомнении выше небес. Но теперь, когда сердце чудесным образом заработало, нужно ещё устранить первопричину болезни: бригада Хауса начинает операцию. Сам мэтр непривычно тих и сосредоточен, идёт тщательное обследование… и вот он, момент торжества! В сердце пациентки обнаруживается лишний клапан. Следовательно, ошибся вовсе не Хаус, а Тот, другой, хвалёный творец наших тел. Но означает ли это, что Хаус победил? Едва ли. Ведь ошибка Создателя сохранила человеку жизнь. Снова ничья.

Но почему Фауст нашёл своё место среди учёных, а не среди художников, например? Всё-таки воля к переустройству мира — неотъемлемая черта Художника. В формулировке Теодора Адорно сей вопрос звучит так: «Почему все боятся атомной бомбы и никто не боится искусства?»

Генетически искусство — это обезвреженная магия. Когда Великая научно-техническая революция (или катастрофа) победила магию вещего слова, жеста, танца, изображения, то даровала художникам — наследникам прежних жрецов и шаманов — безнаказанность. Это никак не повлияло на притязания художников — они остались прежними; но вот возможности непосредственного воздействия на человеческую природу безмерно сократились. Бодливой корове бог рогов не даёт?

Провозглашается автономия искусства; художественные произведения помещаются в своеобразные герметичные капсулы — в музеи, филармонии, концертные залы, где из них извлекаются слабые чары (по аналогии с так называемыми слабыми взаимодействиями в физике). Какое тут может быть сравнение с действенностью архаических заклятий, заговоров или расшифрованного истинного имени Бога? Вот почему те, в кого вселилась душа Фауста, не слишком часто избирали стезю художника. Они, так сказать, предпочитали реальное символическому — не в том, конечно, смысле, который вкладывал в эти понятия Лакан. Проникновение в тайны механики сулило возможность перевернуть Землю. Разрешение загадки электромагнетизма позволило, пусть на короткое время, оживлять мёртвое: физиолог Луиджи Гальвани при помощи электричества заставил сокращаться мышцы мёртвой лягушки, а его племянник и ученик Джованни Альдини проделал то же самое с человеческими трупами. Вот занятие, воистину притягивающее Фауста.

Впрочем, и обезвреженная магия искусства может порой оказывать весьма эффективное воздействие — она способна потрясать до основания некоторые особо чувствительные души. При наличии верно рассчитанной точки опоры произведение искусства может перевернуть человеческую жизнь; следовательно, и здесь есть место Фаусту. Ведь и сам Гёте (естествоиспытатель, между прочим), написав своего «Вертера», спровоцировал эпидемию самоубийств среди романтически настроенных германских юношей.

Чтобы вдохновиться подергиваниями лягушачьей лапки под воздействием электрического тока, требуется слышать тот зов, который всегда и везде слышит Фауст

Последние три столетия носители фаустовского начала шли в естествоиспытатели, так что Дэвид Бом имел все основания заявить, что в каждом учёном, по-настоящему одержимом наукой, скрывается душа доктора Фауста. Допустим. Но ведь раньше Фауст был чернокнижником; его интересовала каббала: казалось, что именно она позволит перевернуть Землю. Почему же Фауст не вступил в ряды чернокнижников сегодняшнего дня — всевозможных эзотериков и экстрасенсов? Да только потому, что математика и основанная на ней дисциплинарная наука продемонстрировали неизмеримо большую эффективность. С какого-то момента природа стала лучше поддаваться скальпелю естествоиспытателя, нежели заклинаниям мага. С началом научной революции фаустовский ген обосновался в авангарде экспериментальных наук.

Эксперимент принято считать лишь эмпирическим подтверждением теории, но это далеко не так. Эксперимент притягивает сам по себе, он — своеобразное искусство внутри науки. Частенько повторяемые учёными слова о красоте эксперимента — не просто метафора. В таких признанных шедеврах эксперимента, как опыт Майкельсона — Морли или опыт Иоффе — Милликена, посвящённые чувствуют очарование Сикстинской капеллы, полотен Эль Греко, симфоний Шостаковича. Даже простейшие лабораторные работы на протяжении трёхсот лет вербуют в естествознание верных рекрутов. Чтобы вдохновиться подергиваниями лягушачьей лапки под воздействием электрического тока, требуется слышать тот зов, который всегда и везде слышит Фауст. Сегодня уже понятно, что эксперименты — это вещи в себе: избыточность экспериментальной базы характерна не только для современного состояния точных наук, где она как раз не слишком бросается в глаза, но и для всей истории европейской науки [science] вообще. Вспомним родоначальника экспериментальной науки Нового времени Фрэнсиса Бэкона: он умер от простуды, проводя опыт по замораживанию курицы. Что именно призван был доказать этот опыт, неизвестно — но он является своего рода аллегорией научного эксперимента вообще. Сейчас опыты Беккереля с радиоактивными материалами кажутся лишёнными всякого смысла. Посмотрим ещё, что скажут потомки об адронном коллайдере, этом золотом тельце современной науки. Ясно одно: стремительное расширение экспериментальной базы можно объяснить лишь тем, что ген Фауста по-прежнему живёт в современном учёном.

Что же думают о Фаусте хранители устоев, рыцари буквы и закона? Не следует ли им отправить этот взбунтовавшийся ген самостоятельности в мир голодных духов? Так сказать, лишить его лицензии, ввести запрет на профессию? Поздно. Новоевропейская наука укрыла его в самом своём сердце — в учёном сословии и близких к нему кругах. Но не следует спешить с выводами: даже застыв иронической мумией в ледяных интерьерах платной клиники, Фауст успеет натворить дел — недаром на места возможных «разрывов связок» внимательное общество и по сей день налагает бинты моральных, этических и юридических уз. Что бы ни делал современный Фауст — пусть даже он с ещё большим пылом, чем прочие смертные, станет взывать к закону и порядку, — знайте: в душе его Клятва уже нарушена. И чем ближе подбирается он к вершинам знания и могущества, тем более властным становится зов пропасти, которая тянет его к себе.

Читайте также

-

Молчание вещей — «Пришелец» Ивана Соснина

-

Мой друг Фридрих Эрмлер — «Улыбнись!» Марианны Киреевой

-

Энергия несогласия — «Евгений Телегин» Виктора Тихомирова

-

«Адрес — время, а не место» — Новая жизнь Канского видеофестиваля

-

Кристальный лес: захватывающий слот от казино

-

Игровой автомат Book of Leo Quattro