Метаморфозы ценностей: «Капитал» Эйзенштейна

«Кризис демократий можно понимать как кризис условий экспонирования политического человека»[1]. Так Вальтер Беньямин в 1935 году оценивал последствия нового медиального режима в эпоху технической воспроизводимости. Отныне в политической репрезентации на первый план выдвигаются эстетические основания: назовем это проблемой презентации или видимости политического человека. Благодаря воспроизводящей аппаратуре, продолжает Беньямин, «неограниченное число людей может слушать оратора во время его выступления и видеть это выступление вскоре после этого. Возникает новый отбор, отбор перед аппаратурой, и победителями из него выходят спортсмен, кинозвезда и диктатор»[2].

Иными словами, в новом режиме изображения человека и его массового распространения Беньямин видит новую политическую конфигурацию, в которую вступили искусство и техника. В этой конфигурации история кино предстает в виде истории кризисов политической репрезентации. Кажется неслучайным, что Беньямин в своем эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» находит симптомы наступающего фашизма не только в изобразительной сфере, но и в сфере речевой: имеется в виду речь нового звукового кино. В начале

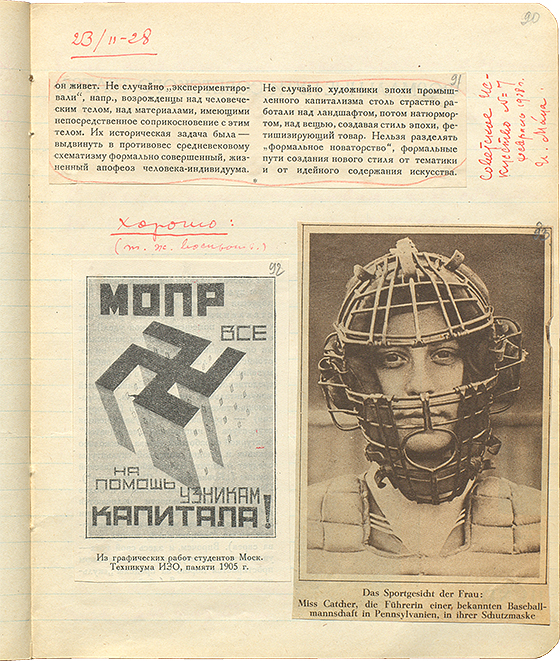

В начале 1928 года, за семь лет до работы Беньямина, Эйзенштейн смонтировал на страницах своего рабочего дневника высказывание, удивительным образом перекликающееся с анализом Беньямина. Сополагая три разных газетных вырезки — портрет спортсменки в шлеме справа,

В тексте последней вырезки речь идет об исторической связи между идеологией и техникой:

«Неслучайно «экспериментировали», например, возрожденцы над человеческим телом, над материалами имеющими непосредственное соприкосновение с этим телом. Их историческая задача была — выдвинуть в противовес средневековому схематизму формально совершенный, жизненный апофеоз

человека-индивидуума. Неслучайно художники эпохи промышленного капитализма столь страстно работали над ландшафтом, потом натюрмортом, над вещью, создавая стиль эпохи, фетишизирующий товар. Нельзя разделять «формальное новаторство», формальные пути создания нового стиля от тематики и от идейного содержания искусства»[3].

Защитная маска на лице спортсменки,

1. Рабочая тетрадь Сергея Эйзенштейна. 1928 © РГАЛИ

В таком же диалектическом сопоставлении предстают экспериментальные достижения новых искусств и технологические условия их производства. Передовые технологии обеспечивают возможности для распространения и роста капитала, а также, возвращаясь к Беньямину, экспозиционной ценности (Ausstellungswert), которая сопутствует новому характеру фетиша.

Через несколько страниц в рабочем дневнике Эйзенштейна можно обнаружить сходный визуальный тезис. Здесь Эйзенштейн подписывает портреты московских рабочих металлистов, опубликованных в «Рабочей газете», следующим комментарием:

«Как жаль, что под руками нет программы Revue, где «звезды» расположены на веере. Приклеить бы в pendant к этому колесу, и комментарии по теме о мещанстве — излишни«[4].

Из этой реплики следует, что вопрос для него стоял не только об экспозиционной ценности, но и о самом принципе экспозиции как методе визуального мышления. Это была центральная проблема — и в то же время инструмент работы Эйзенштейна над новым проектом, о котором он объявляет в своей тетради 12 октября 1927 года:

«Решено ставить «Капитал» по сценарию К. Маркса. Единственный формальный исход. ⟨…⟩ наклейки это записки, пришпиливающиеся к стене монтажной»[5].

Той же осенью 1927 года Эйзенштейн монтирует «Октябрь», заказанный государством к десятилетнему юбилею революции. Он принимает бодрящие наркотики и на некоторое время даже теряет зрение от работы. Однако самое поразительное, что уже в период той немыслимой нагрузки Эйзенштейн одержим новым проектом и считает «Октябрь» своеобразным этюдом к нему. Его цель — поставить «Капитал» Карла Маркса, используя формальные приемы Джеймса Джойса, которые Эйзенштейн внимательно изучил в романе «Улисс».

На протяжении года Эйзенштейн исписывает сотни страниц, выстраивая на бумаге сцены из фрагментов фотографий, цитат, записей, чертежей, раскадровок, рисунков и вырезок из французских, немецких и американских газет. Как и в «Улиссе» Джойса, за исходную точку своего «Капитала» Эйзенштейн планирует взять «развертывание

Рабочие тетради Эйзенштейна за период размышления над «Капиталом» по объему превышают 500 листов. Фрагменты из них были опубликованы в 1973 году на десяти страницах журнала «Искусство кино» благодаря Науму Клейману и Леониду Козлову. Эти же отрывки были переведены на английский в 1976 году Марселем Сливовским, Джеем Лейдой и Аннет Майклсон для журнала «October». Обе публикации не включают визуальный материал, использованный Эйзенштейном в дневниках, и иллюстрируют текст кадрами из фильма «Октябрь» и личными фотографиями Эйзенштейна.

Мое чтение «Капитала» Эйзенштейна исходит из представления о том, что в монтаже изображений, а также в формальной незавершенности, лакунах и фрагментарности кроется внутренняя необходимость проекта, его конструктивный принцип. Говоря о «последовательности внутри ряда»[8], Эйзенштейн определял этот принцип немецким словом durcheinander, что значит смешение, беспорядок. Это позволяло осуществлять ему «ассоциативное разворачивание» разнородных элементов, способных производить в своем сочетании новые смысловые отношения. В «Улиссе» Джойс использует слова nacheinander (одно за другим) и nebeneinander (одно рядом с другим), отсылая к возможному различию между пространственным и временным измерениями чувственного опыта[9]. Таким образом, durcheinander Эйзенштейна может быть понято как нечто близкое Джойсовскому процессу потока сознания — как зона имманентности теоретического и поэтического выражения бесформенных, туманных фрагментов и ритмических вариаций, как зона имманентности аффекта и мысли.

Элемент беспорядка так же делает возможным размышление, имманентное самим объектам, через встраивание их в силовое поле анализа. Речь идет о критике, которая оперирует на уровне своего же предмета: так, разнородные визуальные материалы, вырванные из контекста, в процессе переоценки переводят абстрактные понятия Маркса в конкретные частности — события на страницах рабочего дневника Эйзенштейна.

О «процессе переоценки» писал не только сам Маркс, но и его современник — Фридрих Ницше, который упоминал понятие Umwertung в своей теории тела и интенсивности (об этом речь пойдет ниже). У Эйзенштейна «процесс переоценки» происходит, в первую очередь, в виде размышления о новом языке кино, о чем свидетельствует, например, монтаж на одной из страниц его рабочего дневника с подписью: «Конец темпорированному строю. Блаженно упокоен (selig verstorben)»[10]. Отсюда становится ясно, что решение Эйзенштейна использовать внутренний монолог в первом же звуковом фильме является диалектическим. [Илл. 2.]

2. Рабочая тетрадь Сергея Эйзенштейна. 1928 © РГАЛИ

Беньямин писал в своей критике не только о тотальной экспозиции — выставленности

Метаморфозы ценностей

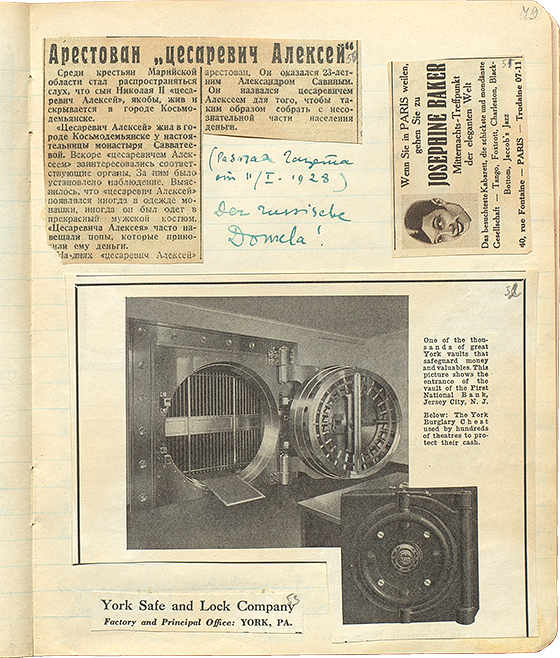

Кризис репрезентации политического и критика политической экономии пересекаются в вопросе о ценности (Wert) — понятии, которое в русских переводах Маркса может передаваться еще и как «стоимость». На одной из страниц своего рабочего дневника Эйзенштейн сопоставляет три элемента. В центре, как сообщает комментарий справа, мы видим фотографии сейфов компании «York Safe and Lock», в которых театры хранили наличную прибыль. Второй элемент монтажа — статья об аресте самозваного царевича Алексея:

«Среди крестьян Марийской области стал распространяться слух, что сын Николая II «цесаревич Алексей», якобы, жив и скрывается в городе Косьмодемьянске. ⟨…⟩ Вскоре «царевичем Алексеем» заинтересовались соответствующие органы. ⟨…⟩ Выяснилось, что «цесаревич Алексей» появлялся иногда в одежде монашки, иногда он был одет в прекрасный мужской костюм. «Цесаревича Алексея» часто навещали попы, которые приносили ему деньги. На днях «цесаревич Алексей» арестован. Он оказался

23-летним Александром Савиным. Он назывался цесаревичем Алексеем для того, чтобы собрать с несознательной части населения деньги»[11].

О чем говорит эта статья с точки зрения ценности и репрезентации? Упомянутый цесаревич Алексей, который якобы пережил революцию, оказывается поддельной валютой, или же акциями обанкротившейся монархии. Он — бродящая улика ее распада, симптом, выраженный через (трагикомическую) необходимость перевести возникшее расслоение истории в живую монету. Третий элемент монтажного сопоставления Эйзенштейна — реклама из журнала, в которой скандальная звезда Жозефина Бейкер зазывает танцевать танго, джаз и чарльстон в Париже. [Илл. 3.]

3. Рабочая тетрадь Сергея Эйзенштейна. 1928 © РГАЛИ

Какая связь возникает между этими разнородными элементами? Арест лжецаревича, сбережение прибыли, вырученной на пляске ложного блеска и актерстве, реализуют диалектическую игру разных понятий ценности (того, что Маркс называет Wert и Wertform): игру символической и культовой ценности, меновой и прибавочной стоимости.

Эйзенштейн так писал в своих тетрадях к «Капиталу»: «Из «Капитала» может быть кинофицировано тем без конца («прибавочная стоимость«‚ «цена», «рента») — мы пожелали кинофицировать тему — о методе Маркса»[12]. Как понимать подобную формулировку вопроса? Принимая во внимание саму

Вопрос о ценности является сквозной темой и рабочих дневников Эйзенштейна к «Капиталу», и самого «Капитала» Маркса. Эйзенштейн позже писал, что сцена c богами из его фильма «Октябрь» через движение формы «деградирует» как христианский монотеистический символ бога — распятие, так и его абстрактное и единое понятие, его Begriff. Это происходит с помощью монтажа образов отдельных

На визуальном уровне Эйзенштейн этим жестом затронул одну из главных тем, волнующих Маркса в его «Критике политической экономии». Подход Маркса состоял в том, чтобы представить стоимость / ценность не статическим единством, но динамическим отношением. Для этого он вводит морфологическое понятие «формы ценности». Он пишет: «Уже с первого взгляда очевидна недостаточность простой формы ценности (Wertform), этой зародышевой формы, которая, лишь пройдя ряд метаморфозов, дозревает до формы цены«[13]. Опираясь на это заключение, Маркс критикует чисто квантитативное понимание формы цены, возникшее, как он пишет, «под влиянием грубого практичного буржуа»[14], и предлагает вместо него квалитативный анализ, учитывающий переход от одной формы ценности к другой. Ценность для него представляет собой не абсолютную категорию, а результат динамического отношения, сформированного общественно обусловленными формами производства и труда. В социальном и политическом климате капитализма товар и труд подлежат бесконечной переоценке. Этому аспекту цены и ценности Эйзенштейн намеревался посвятить особую «главу» своего будущего фильма «Капитал«[15].

Разделяя ценность и ее форму, Маркс выводит из этого различия необходимость «показать происхождение этой денежной формы, т. е. проследить развитие выражения ценности, заключающегося в стоимостном отношении товаров, от простейшего, едва заметного образа и вплоть до ослепительной денежной формы»[16]. Стоит обратить внимание на то, насколько сам анализ Маркса диалектичен. С одной стороны, он настаивает на историчности — то есть социальной, политической и антропологической обусловленности — экономических ценностей, которые не могут быть охвачены в сугубо математическом или экономическом рассмотрении. С другой стороны, сам концептуальный язык Маркса напоминает морфологический принцип естественнонаучных теорий Гете. По аналогии с его «Метаморфозом растений» Маркс обозначает ключевой элемент своей теории также термином «метаморфоз». Он пользуется им для описания трансформаций различных форм ценности. Впрочем, это сходство служит не «натурализации» экономических процессов, а выявлению определенной органической и эстетической динамики, присущей развитию ценностей. Точнее, даже не динамики как таковой, а внезапного «метаморфоза», ведущего к самым «ослепительным» формообразованиям.

Кажется, именно

Не менее важную роль Марксово понимание ценности сыграло в толковании Эйзенштейном знака, центрального элемента его представления о монтаже. Знак как подвижную, составную монтажную единицу он противопоставлял статичному и цельному символу: значение символа абсолютно, в то время как смысл знака относителен и зависит от контекста (к этому различию мы еще вернемся ниже). Трактуя знак по аналогии с ценностью, Эйзенштейн отказывается от идеи его произвольности в пользу представления о его выразительной действенности как раздражителя. Следуя этой аналогии далее, Эйзенштейн динамически превращает статичность символа в карикатуру фетиша.

Как параллельная интерпретация ценности и знака выстраивается структурно и эстетически в материалах к «Капиталу»? Маркс объясняет «меновую стоимость» тем фактом, что «в двух различных вещах »…« существует нечто общее равной величины«, и «обе эти вещи равны

В материалах к «Капиталу» Эйзенштейн через монтаж разворачивает теорию ценности на уровне знака, противопоставляя при этом

Демонтаж символов

Эйзенштейн хорошо знал о близости вопросов ценности, культа и фетиша. Он даже планировал посвятить часть «Капитала» продаже объектов культа: «Из этого одного можно было бы сделать целый фильм: Tod dem Osterhasen [смерть пасхальному зайцу]», — пишет он на страницах дневника. Гигантское изображение пасхального зайца на левой половине страницы вырезано Эйзенштейном из немецкого журнала

4. Рабочая тетрадь Сергея Эйзенштейна. 1928 © РГАЛИ

Это высказывание ассоциирует фигуры четырех католических проповедников, расположенные ниже, с пасхальными зайцами именно по принципу их коммерческой деятельности вокруг праздников. «Вот на кого они похожи, эти проповедники любви к ближнему», гласит подпись. Справа вверху Эйзенштейн приклеивает изображение идолов Буду

Несколькими страницами далее Эйзенштейн анализирует фаллические истоки образов богов из «Октября», адресуя вклеенный снимок одному из критиков его юбилейного фильма — сотруднику журнала «ЛЕФ» Михаилу Блейману. «Сегодня посылаю фото Блейману», — пишет Эйзенштейн вверху страницы, «с надписью: Блейману портрет головки того члена, откуда брызнуло семя новой кинематографии!»[22] Иными словами, не logos, но eidos spermaticos — метафора желания, а не разума — является образом новой кинематографии, плодородным знаком интеллектуального кино Эйзенштейна.

Однако принцип интеллектуального монтажа не был принят его современниками. Формалисты, в том числе друзья Эйзенштейна по ЛЕФу Эсфирь Шуб, Осип Брик и Владимир Маяковский, обвинили его в предательстве истории и революционной эстетики факта. Актер, исполнявший роль Ленина в «Октябре», вызвал знаменитый протестный отзыв Маяковского в 1927 году, один из многих: «Я обещаю, что в самый торжественный момент, где бы это ни было, я освищу и тухлыми яйцами закидаю этого поддельного Ленина»[23]. С точки зрения Маяковского, актерское исполнение обессмысливает и выхолащивает фигуру вождя. Сходным образом писал Осип Брик, подчеркивая, что Эйзенштейн не дает «символ истории». Создавая «штампы», из перспективы левой эстетики факта он предает стиль хроникального кино.

Этой полемике посвящены многие страницы записей к «Капиталу». Эйзенштейн даже набрасывает план статьи под заглавием «Можно ли снимать Ленина? Или о тухлых яйцах В. В. Маяковского»[24]. Как и в других случаях, он противопоставляет статичный и мертвенный символ живому и динамичному знаку. Запрет на инсценировку Ленина означал для него окаменение и идолопоклонническую «национализацию» вождя; вместо того, чтобы устанавливать культ, следует умножать образы, пустить в циркуляцию неподвижные ценности. Свою статью Эйзенштейн, по собственным словам, намеревался проиллюстрировать неизданными или «экзотичными» изображениями Ленина, не вписывающимися в зарождающийся канон[25] .

Не углубляясь в этот страстный и сложный спор о ценности репрезентации и зарождающемся культе личности, я бы хотела остановиться на взгляде Эйзенштейна на монтаж как средство перманентной переоценки. Этот взгляд подразумевает динамическое и патетическое понимание образа — «чувственное мышление», которое несколько лет спустя ляжет в основу одного из главных теоретических исследований Эйзенштейна — его незавершенной книги «Метод».

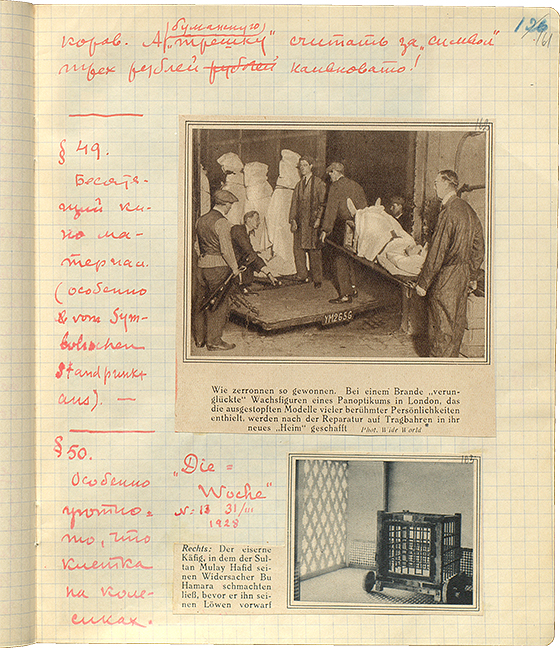

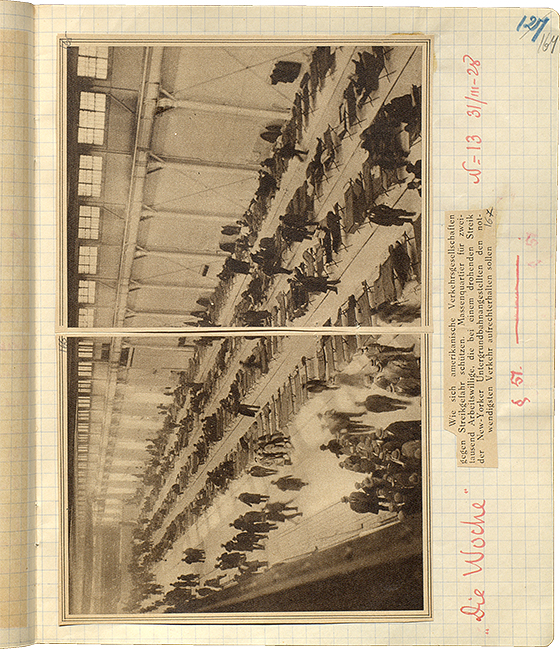

В заметке под заглавием «кощунственные мысли» Эйзенштейн пишет в тетрадях к «Капиталу»: «Что символика не имеет быть свойственной рабочему классу чертой — я писал еще, доказывая, что понятие о пролетарском искусстве не ограничено. Но беда Брика в том, что «Октябрь» вовсе не родит символику или символический язык»[26]. Это рассуждение продолжается серией изобразительных газетных вырезок. Одна из них, в центре, фиксирует последствия пожара в лондонском музее восковых фигур. «Поврежденные фигуры знаменитостей были отправлены на починку», сообщает статья, «и с легкостью восстановлены [wie zerronnen so gewonnen]»[27]. «Замечательный кинематографический материал, — комментирует Эйзенштейн слева, — особенно с символической точки зрения»; последнюю часть своего замечания он формулирует

5. Рабочая тетрадь Сергея Эйзенштейна. 1928 © РГАЛИ

Переход на немецкий, как и в случае других языков, например, французского или английского, которыми Эйзенштейн прекрасно владел, читается здесь не только в качестве диалога с оригинальным материалом — статьей из немецкой газеты «Die Woche» («Неделя»). Его можно понимать и как отсылку к философскому контексту вопроса о символе и знаке, который более или менее явно обсуждается Эйзенштейном на страницах дневника.

Что может значить «символическая точка зрения» в монтаже Эйзенштейна? Символические восковые тела тают и расплавляются точно так же, как представленные ими

6. Рабочая тетрадь Сергея Эйзенштейна. 1928 © РГАЛИ

В эйзенштейновском монтаже эта клетка также перекликается с решеткой на лице бейсболистки — Das Sportgesicht — со страницы, описанной выше. В тетрадях «Капитала» уподобление и расподобление происходят одновременно: разнообразие тем должно, по мысли Эйзенштейна, спровоцировать «максимальное размежевание», Die gröbste Spreizung[30] , и этим же подчеркнуть контрасты: интенсификация посредством ритма, стимуляция посредством подобия.

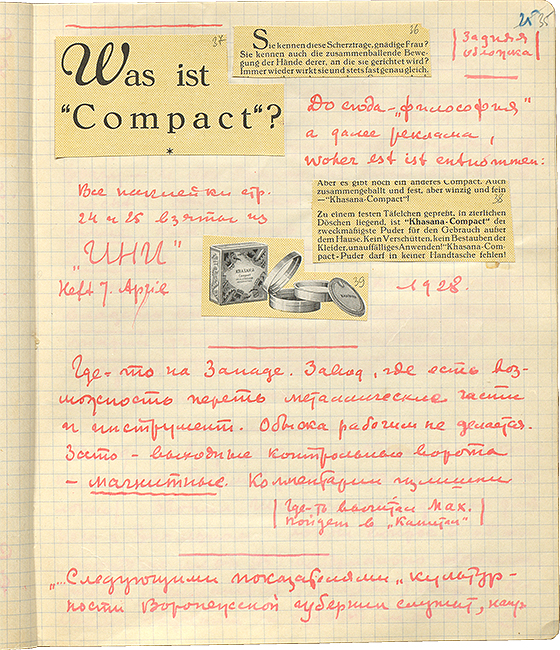

Таким образом, повтор, точнее — сам ритм мысли, становятся в «Капитале» Эйзенштейна средством избытка, и даже язык распространяется режиссером до избыточности. На нескольких страницах он исследует происхождение французского слова «шовинизм» (chauvinisme), столь важного для его ассоциативных цепочек. Он планирует просить левого писателя Анри Барбюса переслать ему новый словарь французского арго, ибо трех уже имеющихся у него в Москве томов ему не хватает. Даже столь тривиальные объекты, как реклама пудры «Компакт» из немецкого журнала «UHU», удостаиваются в его записях «философского анализа»[31]. [Илл. 7.]

7. Рабочая тетрадь Сергея Эйзенштейна. 1928 © РГАЛИ

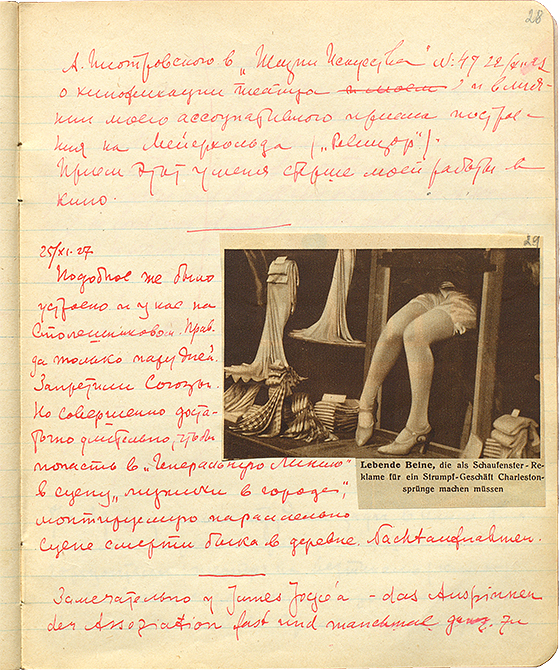

Танцы ценностей, дробление тел

Товары и реклама составляют, пожалуй, самую длинную монтажную цепочку в проекте «Капитал», порождая бросающиеся в глаза аналогии и столкновения с другими темами, как, например, война и эксплуатация. Много раз появляется реклама чулок — тоже своего рода ритмическое повторение одного мотива. На одной из страниц, например: «Живые ноги в витрине магазина, танцующие Чарльстон для рекламы чулок»[32]. Другой фрагмент цитировался уже в первой публикации в журнале «Искусство кино», а затем в журнале «October»:

«Дырявый чулок женщины и шелковый в газетном объявлении. Начинающий дрыгать, размножаться в 50 пар ног Revue. Revue. Шелк. Искусство. Борьба за сантиметр шелкового чулка. Эстеты за. Епископат и мораль против. Mais ces pantins пляшут по ниткам шелковых фабрикантов и дерущихся с ними суконщиков верхнего платья. Искусство. Святое искусство. Мораль. Святая мораль»[33].

Безумная пляска и ритмическое повторение появляются не только на страницах журналов и revues, фетишизирующих товар и ускорение культурного производства городского капитализма; они становятся принципом эйзенштейновского метода. «Диалектика и »…« возможность повтора«, определяет он эту тему в дневнике, «т. е. возможность еще и еще раз mit Muße делать сопоставления«[34]. По мысли Эйзенштейна, диалектика позволяет обнаружить различие среди повторения. В самом избытке он, таким образом, видит возможность порождения ценности единичности — т. е. возможность иного опыта. Описывая эту диалектику в записи от 5 апреля 1928 года, Эйзенштейн еще раз возвращается к чулкам: «В таком плане можно было бы решить Ein paar seidene Strümpfe [пара шелковых чулок] —

8. Рабочая тетрадь Сергея Эйзенштейна. 1927 © РГАЛИ

Эта серия повторов организована так, что порождает критический опыт. Пользуясь концептом Жиля Делёза и Феликса Гваттари, эту серию можно назвать «ритурнелью» (французское слово ritournelle обозначает рефрен[36]). Монтаж как прием ассоциативной организации материала заставляет плясать видимый мир, высвобождая элементы из их взаимосвязей.

Маркс упоминал танец, описывая принцип критического отстранения. В своем введении к «К критике Гегелевской философии права» 1844 года Маркс писал:

«Надо сделать действительный гнет еще более гнетущим, присоединяя к нему сознание гнета; позор — еще более позорным, разглашая его. Надо каждую сферу немецкого общества изображать как partie honteuse [позорное пятно] немецкого общества, надо заставить плясать эти окаменелые порядки, напевая им их собственные мелодии!»[37]

Обращаясь к этому принципу ритмической интенсификации, Эйзенштейн осуществлял критический проект Маркса, его идею оживления политического сознания пляской окаменевших общественных порядков. Вместе с тем Эйзенштейн осуществляет и пляску ценностей, напоминающую о теории Фридриха Ницше. В «Заратустре» и «Веселой науке» Ницше описал танец как акт щедрости: действие, в котором все чувства вкладываются в движение тела для того, чтобы создать новые ценности и богов плодородия. Танец дионисичен. Сходным образом Эйзенштейн позже, описывая теорию монтажа, представлял себе пляску Озириса, египетского бога плодородия и смерти. Танец есть выход из себя — «экстаз».

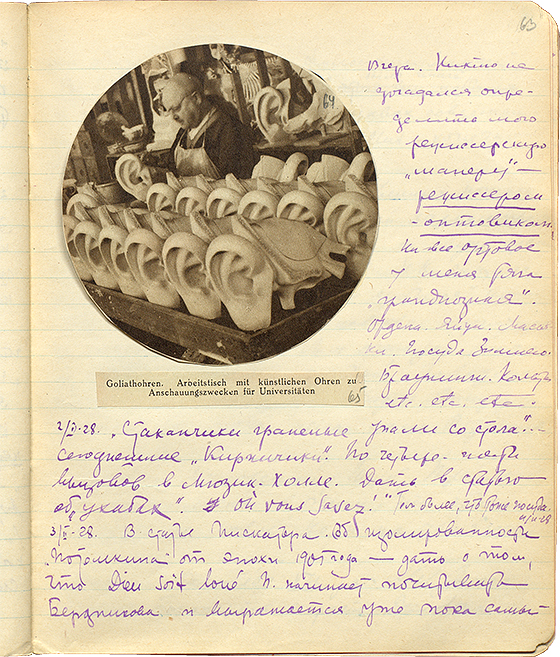

Капиталистический мир точного воспроизведения и размножения оборачивается на страницах тетрадей проекта «Капитал» дроблением частностей, единичных редкостей, данных конкретно, рассмотрением смещенных неповторимых деталей. Как и в случае с живыми ногами в витрине, у Эйзенштейна часто речь идет о частях тела. Например, он помещает на страницу изображение гигантских «ушей Голиафа», использующихся в университетах для демонстрации в учебных целях

9. Рабочая тетрадь Сергея Эйзенштейна. 1927 © РГАЛИ

В то же время можно вспомнить о склонности Эйзенштейна к крупным планам: например, в его фильме «Генеральная линия» уши показаны столь несоразмерно и самостоятельно, что напоминают скорее о логике сна по Фрейду, чем

Демонстративно выставляемое ухо снова появляется на страницах дневника в роли фетиша. В верхней левой части одного из коллажей Эйзенштейн помещает фрагмент лица американской кинозвезды Веры Рейнольдс. Ее ухо украшено «насадкой из гнущейся платины, усыпанной диамантами», как сообщает подпись под изображением[39]. Эйзенштейн обводит украшение красными чернилами. Визуальная техника рекламы, как и кино, способна производить крупные планы и фетишизировать детали. Однако монтажи Эйзенштейна функционируют иначе: они обращаются к внутренним свойствам вещи, чтобы поколебать вмененные ей качества и тем самым расподобить ее, остранить, деавтоматизировать ее восприятие. Юрий Тынянов, близкий друг Эйзенштейна, утверждал, что в поэзии обнаруживается неустойчивость словесной семантики — путем соположения эквивалентов на поверхность выходят «колеблющиеся значения» слов. Качества вещи суть действия, а не простые и устойчивые внутренние свойства.

По ту сторону звезд

Размышляя, видимо, над «Генеральной линией», Эйзенштейн в своем рабочем дневнике в очередной раз использует страницу, вырезанную из журнала «UHU»: на ней мужчина и женщина смотрят на звезды, и на спине мужчины видна пометка режиссера, сделанная

В книге «Метод» несколько лет спустя Эйзенштейн подробнее разовьет идею «чувственного» или «конкретного мышления», которую он свяжет с описанным у Люсьена

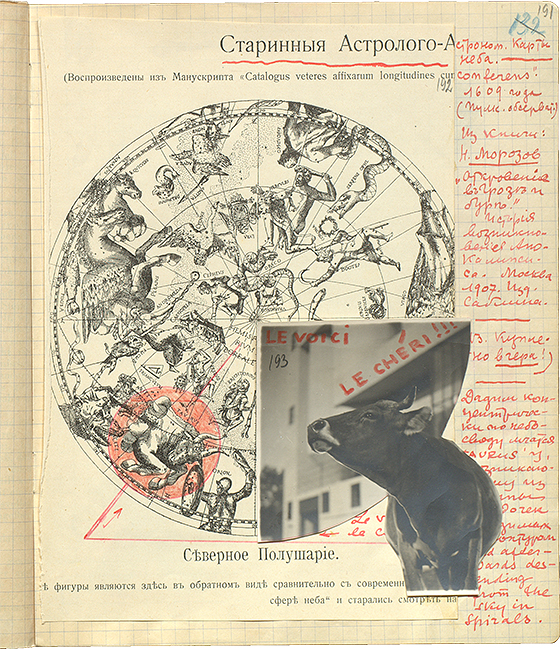

Смотря на эти листы Эйзенштейна, можно также сказать, что речь идет о поэтическом или мифическом процессе, в ходе которого способность звезд складываться в созвездия отделяется от них самих, обретает отдельное существование и даже определяет судьбу. На следующей странице Эйзенштейн использует для монтажа

10. Рабочая тетрадь Сергея Эйзенштейна. 1927 © РГАЛИ

Миф возвращается в эпоху технической воспроизводимости, чтобы динамизировать вещи, их свойства и качества. Дробление и расчленение — Эйзенштейн называл монтаж «методом Осириса»[42] — есть мощная мифологическая операция, теперь производящая новые ценности, вписанные в утопию колхозной жизни «Генеральной линии». Неслучайно мы находим здесь монтаж разных времен: бык с древней астрологической карты воссоединяется в «Генеральной линии» с быком из нового советского мира.

Но, может быть, это пересекший звездное небо бык возвращается к Эйзенштейну как образ сна или скорого колхозного будущего? На взгляд немецкого историка искусства Аби Варбурга, созвездия, Sternbilder, воплощают противоположность между астрономией и астрологией, между мирами магии и логики. Именно в этом смысле понятие «пробуждения» как места взлома (Einbruchstelle), предложенное Беньямином[43] , обретает значимость диалектического образа. Фотография быка преломляет и буквально пересекает небесную сферу XVII века. Этот же бык появляется во сне Марфы Лапкиной, героини «Генеральной линии», и как раз ей мог бы быть посвящен текст Эйзенштейна «По ту сторону звезд», в котором речь идет о возможностях кино без

В этом коротком тексте, опубликованном Наумом Клейманом в его издании «Метода», Эйзенштейн вспоминает о том, что предлагал американскому прокату своего фильма «Потемкин» рекламный лозунг «фильма без звезд», от чего американский прокат, разумеется, отказался. годы спустя Эйзенштейн пишет:

«Сейчас я вспоминаю этот эпизод, потому что отсутствие «звезд» в этом фильме было одной из причин, почему внимание внутри самой работы естественно обратилось в сторону бесчисленных кинематографических проблем, которые обычно в условиях «звездных» протагонистов в других продукциях неминуемо оставались в тени»[44].

Исходя из текста «По ту сторону звезд» можно предложить и другую трактовку этого монтажного листа. «Кинематографические проблемы» должны пониматься в свете их политических последствий — как проблемы эстетического выражения политических субъектов. Это ключевая тема для Сергея Третьякова в текстах о «Генеральной линии» и советской технике монтажа [45], да и во всей «литературе факта», в которой представление факта всегда предполагает его увязку с реальностью. Развивая идеи, намеченные в «Капитале», в «Методе» Эйзенштейн обозначил отношение между фактом и его чувственной действительностью как Grundproblem — фундаментальную проблему антропологии политического, идеологии центра противопоставляющую эстетику своеобразий, эксцентрическую «эстетику по ту сторону прекрасного»[46].

11. Рабочая тетрадь Сергея Эйзенштейна. 1927 © РГАЛИ

Примечания

[1] «Die Krise der Demokratien lässt sich als eine Krise der

[2] Критика демократии, сформулированная в этом ключе, кажется особенно важной для Беньямина, который, пребывая с 1933 года во Франции, исследует неразрывную взаимосвязь медиальных, эстетических и экономических условий, приведших Европу к фашизму. «Констатируемое изменение способа экспонирования репродукционной техникой проявляется и в политике. »…« Демократия экспонирует носителя власти непосредственно народным представителям. Парламент — его публика! С развитием передающей и воспроизводящей аппаратуры, благодаря которой неограниченное число людей может слушать оратора во время его выступления и видеть это выступление вскоре после этого, акцент смещается на контакт политика с этой аппаратурой. Парламенты пустеют одновременно с театрами. Радио и кино изменяют не только деятельность профессионального актера, но точно так же и того, кто, как носители власти, представляет в передачах и фильмах самого себя. Направление этих изменений, несмотря на различие их конкретных задач, одинаково для актера и для политика. Их цель — порождение контролируемых действий, более того, действий, которым можно было бы подражать в определенных социальных условиях. Возникает новый отбор, отбор перед аппаратурой, и победителями из него выходят кинозвезда и диктатор« (Беньямин В. Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости. М.: Медиум, 1996.

[3] Эйзенштейн С. Дневник от 1928. РГАЛИ,

[4] Там же. Л. 114.

[5] Там же. Л. 2, 3.

[6] Эйзенштейн С. Дневник от 1928. РГАЛИ,

[7] Фильм «Glass House», где действие разворачивается в стеклянном небоскребе, так и не был реализован.

[8] «Последовательность в ряде отнюдь не должна быть последовательной» (Там же. Л. 145).

[9] Используя эти термины, Джойс отсылает к эссе Готхольда Лессинга «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии». В то же время он, кажется, ставит под вопрос разделение чувственного опыта, которое предлагал немецкий поэт эпохи Просвещения, противопоставлявший живопись и скульптуру литературе и поэзии как порядок «одно рядом с другим» — «следованию» и варьированию.

[10] Эйзенштейн С. Дневник от 1928. РГАЛИ,

[11] Эйзенштейн С. Дневник от 1928. РГАЛИ,

[12] Там же. РГАЛИ,

[13] Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. М: Государственное издательство политической литературы, 1960. Т. 1. С. 71.

[14] Там же. С. 59.

[15] Эйзенштейн С. Дневник от 1928. РГАЛИ,

[16] Маркс К. Указ. соч. С. 57.

[17] Маркс К. Указ. соч. С. 45.

[18] Эйзенштейн С. Дневник от 1928. РГАЛИ,

[19] Там же.

[20] Там же.

[21] Там же.

[22] Там же.

[23] Маяковский В. О фильме «Октябрь». Выступление 15 октября 1927 года // Новое о Маяковском. М.: Издательство Академии наук СССР, 1958. С. 77.

[24] Эйзенштейн С. Дневник от 1928. РГАЛИ,

[25] Там же. Здесь вспоминается Ленин на трибуне с рисунка Эля Лисицкого, который стоит на несоизмеримой высоте и почти не отбрасывает тени. Также можно отослать к книге «Ленин Дада» французского историка Доминика Ногез, рассматривающей присутствие Ленина в кругу дадаистов, Ленина пересекающего границы в парике и т. д.

[26] Эйзенштейн С. Дневник от 1928. РГАЛИ,

[27] Там же.

[28] Там же.

[29] Там же.

[30] Там же. Л. 124.

[31] Там же.

[32] Эйзенштейн С. Дневник от 1927. РГАЛИ,

[33] Эйзенштейн С. Дневник от 1928. РГАЛИ,

[34] Там же. Л. 177.

[35] Там же.

[36] Deleuze G., Guattari F. Capitalisme et schizophrénie 2. Paris: Les Éditions de Minuit, 1980.

[37] Marx К. Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie // Marx К., Engels F. Werke. Berlin: Dietz Verlag, 1976. Bd. 1. P. 381.

[38] Эйзенштейн С. Дневник от 1928. РГАЛИ,

[39] Эйзенштейн С. Дневник от 1927. РГАЛИ,

[40] Там же. РГАЛИ,

[41] Там же. Л. 190.

[42] См.: Vogman E.

[43] Вальтер Беньямин в письме Гретель Адорно от 16.08.1935. См.: Adorno T. W., Benjamin W. Briefwechsel

[44] Эйзенштейн С. Метод. М.: Музей кино, 2002. Т. 1. С. 33.

[45] Третьяков С. Кинематографическое наследие. Статьи, очерки, стенограммы, выступления, доклады, сценарии. СПб.: Нестор история, 2010.

[46] Эйзенштейн С. Метод. Т. 1. С. 6.