Большое белое здание

«Метрополис». Реж. Фриц Ланг, 1927

Сквозь туман я смутно различил колоссальную

фигуру, высеченную, по-видимому, из какого-то

белого камня. Больше ничего видно не было.

Герберт Уэллс. «Машина времени»

Очищен путь:

восходит ясный день,

и дом закончен, каменный владыка.

Соблюдена гармония высот и тяжести.

Любуйся и ликуй! ‹…›

Флаг в воздухе стреляет.

Хвала и слава архитектору!

И архитектор— это я.

Даниил Хармс. «Архитектор»

Стена, рядом с которой в 1919 году стояла нежноликая Мари Юнсон в «Деньгах господина Арне», была хоть и крепкая, но вся в выщербинах. Год за годом, век за веком снега, дожди и ветра делали свое дело, понемногу изъязвляя и кроша могучую каменную клад-ку. Эльзалиль, героиня Юнсон, всего этого не замечала: неведомо зачем приведенная сюда призраком названой сестры, она вжималась в стену, трепеща от страшного предчувствия. Всего через несколько минут она узнает, что сэр Арчи, ее любимый, некогда убил ее сестру, — и сюжет необратимо двинется к роковому финалу, где все будут обречены высшему суду стихии.

Два года спустя похожую стену самолично воз-вигнет для себя Усталая Смерть и тоже будет стоять рядом с ней. Высеченное из того же материала, что и сама стена, лицо Бернхарда Гёцке с самого начала не оставляет шансов влюбленным, хотя за теми и нет никакой иной вины, нежели вина рождения. Штиллер ставил христианскую притчу о грехе и искуплении,

Ланг — трагедию фатума на неумолимый античный манер. Они вообще были различны почти во всем: один — гений драматургии с синдромом вечного чужака, космополит и бонвиван, изысканный и прыткий, другой — гений архитектуры с опытом артиллериста и задатками садиста-маньяка, невозмутимый и расчетливый. Но в одном — сходились.

«Деньги господина Арне». Реж. Мориц Штиллер, 1919

Они оба знали, что материя подвержена износу. Что износ этот есть след, оставленный временем. И что обнаружить такой след в экранном мире — значит бесповоротно определить обитателей этого мира как смертных. Время точит камень — стало быть, идет, а уж куда — вопрос праздный; коррозия есть бренность, крошево стен да потолков в переводе с киноязыка — вышелушиваемая из жизни лузга секунд. Выявить и обострить в киноизображении фактуру материальной среды — с подтеками, свищами, надтреснутостями — все равно что пропеть персонажам memento mori, которое к финальному эпизоду непременно срифмуется с nevermore. То, что усталость материала сродни обреченности на гибель, в послевоенной Европе, изрытой раскисшими траншеями — братскими могилами, было отнюдь не абстрактным тезисом; оставалось лишь ввести его в оборот киноязыка как элемент, как прием. Кому же это и сделать, как не двоим, из которых один все знает про ход времени как хребет сюжета, другой же — про плоскости и объемы как орудие рока.

ПАЛ ВАВИЛОН, ВЕЛИКИЙ ГОРОД

Штиллера, впрочем, стены да потолки интересовали редко, от случая к случаю; снега с проталинами и реки со стремнинами были для него куда более плодотворным материалом. Не то Ланг, мысливший кинематограф (по крайней мере, в немой период) всецело в архитектурных категориях, не последняя из которых — фактура. Выпущенный им через три года после «Усталой Смерти» диптих о Нибелунгах — основополагающий для истории кино текст, с какой стороны ни зайди, и на уровне фактуры поверхности он так же вырабатывает определение базовой оппозиции, как и на любом другом. В первой части поверхности гладки, светлы и плоски и почти сведены орнаментом к сугубой графике, орнамент же возможен лишь там, где поверхность существует на правах чистой белизны, не оскверненной физической конкретикой бугорков и выбоинок. Эпос о великом герое — как и любой другой эпос, начиная с гомеровского — располагается вне времени и неподвластен пагубе старения и убыли. И дворец бургундов, и собор были и пребудут, их нельзя подновить, и декор в них не переменишь, ибо они цельны и совершенны вплоть до последнего меандрова завитка. Идеальная среда для совершения мизансцен и жестов, полностью кодифицирующая чувства и поведение своих насельников; и так как система эта внутренне непротиворечива, то ничто, ею порожденное, не способно ее изменить. По крайней мере так пока кажется.

Вторая же часть — уже не эпос, но трагедия: мир, оставшийся без героя. Трагедия не псевдоантичного толка, как «Усталая Смерть», — постклассицистского, барочного, с вырывающимися наружу хтоническими инстинктами, запускающими механизм саморазрушения. Гибель Зигфрида в первой части — случай, изъян, разлом; посмертная месть дракона, в последней судороге сбившего с дерева листок, который сделал Зигфрида уязвимым. Гибель Кримгильды и короля Гюнтера во второй части — неизбежный финал, к которому вел каждый из сотен предшествующих кадров. На сме- ну стройным цепочкам бургундских орнаментов приходят землянки гуннов, варварская лихость скачек и рыхлость шевелящегося хаоса. Даже дворец Аттилы, который все ж таки дворец и стоит прямо, сделан из материалов столь достоверных и осязаемых — шершавых, занозистых, со следами тески, — что в пожаре его нет ничего невозможного. Здесь уже все смертны, и более всех — те, что остаются живы: гибель легендарных героев Ланг смакует, ибо того требует логика их судьбы, гуннов же — не удостаивает. Ну, падает кто-то из них в пылу битвы, а кто-то нет, поди их различи. Не может стать частью сюжета смерть тех, кто и так смертен. Нет здесь события.

«Усталая смерть». Реж. Фриц Ланг, 1921

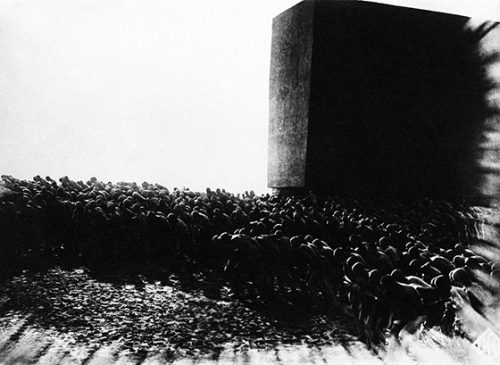

В «Метрополисе» архитектура становится главным героем уже на уровне названия; то, что было подготовлено «Нибелунгами» методологически, оказывается здесь сюжетом. Для архитектурного мышления Ланга «Метрополис» — рассказ не столько о каком-нибудь там «будущем» или тем паче «социуме» (и то и другое Фрица Ланга занимает очень мало), сколько о кинематографе как таковом, и футуристический антураж нужен здесь потому же, почему в «Нибелунгах» нужен был антураж легендарный: как мотивировка, позволяющая конструировать визионерский идеал. Метрополис дан как пространство утопии постольку, поскольку любой кинообраз, по Лангу, работает на территории чистой идеи и реализуется как пространственный проект. Единственное, с точки зрения стиля, отличие Метрополиса от дворцового комплекса короля Гюнтера — в том, что орнамент церемониала заменен маховиками Машины, а посмертное существование Кримгильды на портретных планах, озаряемых жаждой мести, — мертвечиной мимики Лже-Марии, проникнутой машиноподобной ритмикой похоти.

Но то стиль; по сюжету отличия разительны. И речь, разумеется, не о глупейшем, надуманном, выморочном финале «Метрополиса», который всучила Лангу фрау фон Харбоу, жена-да-не-муза, которая вступит в ряды нацистской партии аккурат сразу после того, как муж спасется бегством от ее новых друзей, — нет, отличия тут куда глубже и важнее. Чтобы Кримгильда испытала гибельный экстаз в финале «Нибелунгов», понадобился «изъян» в завязке, и перемена с эпоса на трагедию, и взывание к духам земли, которые суть гунны. Лже-Мария же от точки сборки до оргазма собственного сожжения движется по прямой: плоть от плоти Метрополиса, она погружает его в хаос из той жажды разрушения, что неотделима от бесчеловечности (читай: бесфактурности) города-машины, и жажда эта столь же чиста, как стены Метрополиса. Архетип Вавилона в фильме Ланга на первый взгляд может показаться эффектным, но необязательным культурологическим изыском (понятно же, мегаполис с вертикалями) — однако Ланг использует его не как статую на парадном фронтоне и даже не как краеугольный камень, но как несущую балку, идущую по всей длине конструкции: от города столпотворения до города великой блудницы, от книги Бытия до книги Откровения. Архитектор и сын архитектора, он видит причины падения Вавилонской башни не в Божественном вмешательстве, но в техническом изъяне изначального проекта: здание рушится под собственным весом. Машина, гордыня, блуд, — все, что означает Вавилон в «Метрополисе», самой сутью своей обречено на самоуничтожение.

«Метрополис».

Реж. Фриц Ланг, 1927

Высшая точка существования Метрополиса — робот, и робот разрушит Метрополис, ибо не признавать пределов и границ — значит не ведать морали, которая исполняет роль тормозных колодок в процессе тотальной энтропии. Для католика Ланга зло всегда самоубийственно; возведенный в идеал практицизм расчета неизбежно ведет к тотальному триумфу (триумфу тотального), который, не зная границ, точно чудище в «Абсолютном оружии» Шекли, охотно пожирает триумфаторов. Так тело немеет и словно исчезает на пике телесного наслаждения, так смерть попирает смерть, так фильм обречен на финал. Тех, кто не склонен к ханжеству, ханжи любят попрекать лицемерием — но да, кинорежиссер Фриц Ланг знает, по какую сторону баррикад располагается его собственная профессия. Если «Метрополис» — идеал киногении, если кинокамера — такой же жужжащий, равнодушный, азартный и блудливый механизм, как робот Лже-Мария, если сам этот робот возникает после того, как камера Ланга своим взглядом загнала Марию в угол и надвинулась на нее,— то есть, по существу, если этот робот является плодом изнасилования героини кинокамерой, и вся его андроидная природа отсюда, — то и сам Фриц Ланг, архитектор-артиллерист, автор Метрополиса и его разрушения, говорит в первую очередь об аморальности своего же занятия, изобличающей самое себя, и переопределяет кинематографическое понятие иллюзии как сотворение зла и демонстрацию его непрочности. Ведь само зло, с правоверной точки зрения, есть лишь морок и иллюзия; и кинематограф, изысканнейший плод эпохи технологического прогресса и чистое воплощение зла, андроид, предсказанный Вилье де Лиль-Аданом в «Будущей Еве», есть иллюзия за работой. «Смерть над городом!» — кричит в бреду прозрения главный герой «Метрополиса», когда — вперемешку с танцем вавилонской блудницы — видит надвигающуюся на него смерть, и сверкающие взмахи ее косы неотличимы от электрических разрядов. Уже тогда, в 1926 году, Ланг понимает, почему именно его эстетика окажется наиболее любезна строителям новой империи, безупречной с экономической точки зрения и питающейся миллионами жизней.

«Метрополис» — как и должно было — провалится в прокате и почти погребет под собой немецкую кинопромышленность. И когда в 1933-м к власти придут поклонники кинематографа Фрица Ланга, тот без лишних раздумий покинет страну: еще бы, логику своих собственных фильмов он — в отличие от синефилов в форме — знает назубок и целиком. У любого рейха есть метраж, ибо всякая иллюзия преходяща. Велик город Вавилон, и потому падет.

КОРДЕБАЛЕТ

Как известно, замысел «Метрополиса» возник у Ланга, когда он впервые ступил на американскую землю и воочию увидел Манхэттен. Европу Первая мировая отрезвила от упоения прогрессом, этаж за этажом стремившим человечество к за- и безоблачному счастью, когда на очередном этаже оказалось, что шедевр этого прогресса — величественные танковые атаки и изумительные отравляющие газы; Америка же к урокам истории, преподанным по ту сторону океана, оказалась глуховата. Стремление пробиться из низов и вознестись на верхний этаж, то бишь воспользоваться социальным лифтом, введенным в эксплуатацию за подписью великой американской мечты, в двадцатые годы ничуть не ослабло, и его зримым символом по-прежнему оставались небоскребы, самим своим названием отсылавшие к древней истории вавилонской гордыни. Что собой представляют подобные лифты, Ланг в «Метрополисе» показал со всей беспощадностью; однако Америка, простодушно кичащаяся своим простодушием, выпарила из него неплохое противоядие от тоталитарной идеи. Здесь улица многоязыкая не маршировала, но кипела; здесь трудиться на благо общества принуждала забота о хлебе насущном, но не общество, ставшее системой; здесь оставаться «маленьким человеком» было опасно для выживания, обидно даже, но не унизительно. Амбиции, крывшиеся в понятии великой американской мечты, обезвреживались словом «мечта». Греза, видение; иллюзия. Пока она не пытается прикинуться рейхом, пока она связана с удачей не меньше, чем с трудом (а золотая лихорадка, которой модель великой американской мечты обязана своим каноническим обликом, поставила эти две составляющие в сложные, но в общем-то равные взаимоотношения), пока на верхних этажах небоскребов обитают не правители, но частные предприниматели, — в ней сохраняется романтика свободы и броска костей, охраняющая нацию от утопии «единого порыва» и мизансценически-мизантропического идеала «все как один».

В финальном проезде-взлете камеры к счастливым влюбленным вдоль сооруженного из кордебалета небоскреба в «42-й улице» ни единый зритель, даже самый предубежденный, не учует опасности, и будет почти прав. Как бы ни стремился величайший из кинохореографов Басби Беркли свести человеческий вид к анимационному материалу для геометрических абстракций, как бы отчетливо он ни демонстрировал механику разврата в своих построениях (не такую уж далекую от ланговской) — дурашливая невинность ухмылок его протагонистов даже посреди самых механизированных мизансцен работала как антисептик от заразы тотального демиургического контроля и блудливой гордыни. Архитектор Метрополиса возвысился над родом человеческим, ибо был суров и гениален; возлюбленные Беркли — потому что повезло. И еще — потому что это сценическая иллюзия. Художник редкой вседозволенности, Беркли во своих фильмах плевать хотел на любые мотивировки — кроме одной, самой, казалось бы, бессмысленной, учитывая его буйное визионерство: мотивировки сценическим представлением.

«42-я улица». Реж. Ллойд Бэкон, Басби Беркли, 1933

Неважно, что большинство его конструкций на сцене попросту не были бы видны и обретают смысл лишь с учетом точки зрения раскрепощенной кинокамеры. Сцена, в отличие от экрана, по сути своей — территория, не нуждающаяся в технологии. Если Бродвей десятилетиями и упивается машинерией, то лишь для того, чтобы сделать из сценического действия шоу: стремящееся поразить и потому отменяющее понятие смысла. Чтобы поставить О’Нила, Уильямса или Олби, достаточно актеров, выгородки да наспех раздобытой мебели; сложные механизмы нужны для Ziegfeld Follies. Будучи соприродной кинематографу, технология усложняет его смыслы; будучи чужеродной театру, она от них отвлекает и позволяет обходиться без них. Беркли прав, социально прав, когда показывает происходящее на нью-йоркской 42-й улице как шоу-балет: Америку трудно заворожить могуществом, но легко — мишурой пируэтов, его сопровождающей, ведь фортуна любит конфетти. Миллионер должен быть эксцентричен, магнат — капризен; это триумф не воли, но своеволия. Успех и доллар здесь — явления поэтические, а поэзия — она ведь, вы знаете, глуповата. В местной системе ценностей те, кто достиг высших этажей, никогда не должны обратиться в сухопарых рассудочных тиранов с внешностью и повадками Альфреда Абеля: пузатые и инфантильные, они лелеют память о своем босоногом детстве и хранят в стальном сейфе порыжевший от времени первый цент, заработанный ими на чистке обуви. Власть бизнеса легализована здесь постольку, поскольку любой бизнес — это шоу-бизнес. It’s just funny. Родившийся из золотой лихорадки американский менталитет свято верит: золото должно блестеть.

На следующий год после «Метрополиса» самый американский из американских режиссеров Кинг Видор снимает свой полемический ответ фильму Ланга. «Толпа» ныне считается — и вполне справедливо — каноном «демократического» американского фильма (подобно тому, как «Большой парад» Видора тремя годами ранее задал доныне не отмененный канон военного фильма). История героя, который всеми силами тщится осуществить великую американскую мечту, потому что так его учили сызмальства, а в конце вместо того обретает простое человеческое счастье с семьей, так и оставшись «маленьким человеком», — эта история у Видора обрамлена двумя хрестоматийными кадрами. В начале камера поднимается вдоль стены небоскреба, вплывает в одно из бесчисленных одинаковых окон, проезжает над рядами бесчисленных одинаковых конторок и останавливается, снижаясь, рядом с одной из них: так, нарочито произвольно, Видор избирает того, о ком будет рассказывать. В финале же, после благополучного разрешения всех перипетий и коллизий, главный герой сидит в кинозале с женой и сыном; показывают комедию, и счастливая семья хохочет, и все их соседи по ряду хохочут, и камера Видора поднимается все выше, вновь теряя героя из виду среди сотен ему подобных.

«Толпа». Реж. Кинг Видор, 1928

Полемика, разумеется, не в том, что у Ланга-де толпа состоит из безликих элементов режиссерской мизансцены, а у Видора — из полноценных, достойных полнометражного рассказа личностей. Не озаботившись обоснованиями, утверждать и провозглашать можно что угодно; но Видор — режиссер подлинный, и потому ловит и отбивает сугубо «архитектурную» подачу своего немецкого коллеги. Да, голые светлые стены, лишенные фактуры; да, обезличенное пространство, в котором герой растерян и одинок; да, уходящие в небо вертикали, несопоставимые с человеческим масштабом. Вопрос в том, что всему этому противостоит; в том, чем является изнанка вавилонской помпы. У Ланга это — пространство бессознательного, гуляй-поле инстинктов, будь то землянки гуннов, которых мобилизует Кримгильда для своей мести, или приземистый домик посреди Метрополиса, обитель неврозов и травматической памяти. Видор же видит в фактуре не инстинкт, но человечность, и переносит в нью-йоркский пригород из ланговского Метрополиса тот самый приземистый домик, населяя его приметами милого семейного быта. У Ланга порядок рождает хаос или делает его инструментом собственного суицида; у Видора хаос — отдушина от избыточного порядка, спасительная нелепица рутины, подробная подлинность взамен губительной мечты. Ланг безоговорочно соотносит кинематограф с Метрополисом, ибо они устроены одинаково; Видор — за 14 лет предвосхищая главный манифест голливудской идеологии, шедевр Престона Стёрджеса «Странствия Салливана» — видит суть кино не в его устройстве, а в его социальной роли. Даруя отдохновение от самоубийственных амбиций и высоких смыслов, во благо которых трудится американское общество в целом, киноиллюзия отвлекает рядового американского гражданина, оставляя его вместе с ему подобными в темном кинозале, где ни небоскребов, ни больших белых стен, где можно загибаться от хохота и восторженно пихать незнакомого соседа в бок, короче — осуществляет целебную терапию хаосом простой, неподотчетной искренности. Видор противопоставляет друг другу новоанглийский идеал усердного корпения (расчисленный космос первого кадра) и голливудский идеал entertainment (кипящий хаос кадра последнего) — но не сталкивает, а полагает их двумя опорами, на которых зиждется арка американской идеологии. Как кинематографист, он всецело предан второму идеалу и потому предостерегает от излишнего поклонения первому. Да, великая американская мечта и впрямь может превратить небоскреб в Вавилонский столп гордыни. Но это если у нас не будет дурацкого Голливуда. Видор тоже кое-что смыслит в христианской морали. И знает, что дабы воссиял крест, вертикаль полезно уравновесить горизонталью.

ПРИАП-ЭГОИСТ

Двадцать лет спустя, в совсем другой Америке, Кинг Видор расскажет совсем другую историю о небоскребе. В финальной сцене «Источника» его камера вновь взмывает ввысь вдоль стены огромного здания — но на сей раз уже не останавливается около окон, за которыми вскоре примутся корпеть маленькие люди толпы, а доезжает до самого верха, где ее встречает Говард Рорк: автор, архитектор, демиург, сверхчеловек, единственный и неповторимый. В исполнении неистовой Айн Рэнд, по роману которой поставлен фильм, Америка — более не страна common people, она превратилась в землю обетованную священного эгоизма, где американская мечта вменена в моральную обязанность, а гордыня оборотилась верховной добродетелью. По сюжету, Рорк на протяжении всего фильма борется за право реализовывать свое индивидуальное видение, не делая поправок и уступок стороннему косному мнению, и камере Видора, вот уже тридцать лет как славной умением выбирать единственно верную точку зрения на происходящее в кадре, без труда даются дифирамбы такой неуступчивости творца. Но с архитектурной точки зрения Рорк более всего не выносит дурной, осторожной эклектики, в угоду которой на простые, сильные, чистые линии и поверхности его проектов обыватели от архитектуры тщатся навесить классические портики и ордера. Посреди американского кинематографа конца сороковых, посреди торжества нуара с его тенями, дымами, фетишизмом судьбоносного реквизита и неверными зыбкими ракурсами, Видор внезапно снимает фильм с немыслимой красоты контрастными композициями, гигантскими стерильными плоскостями и мощными набатными вертикалями. В «Толпе» Видор полемизировал с «Метрополисом», в «Источнике» — перешел на сторону противника. С той лишь поправкой, что Ланг создавал Вавилон, дабы разрушить его, Видор же заканчивает фильм триумфом Говарда Рорка; приквел «Метрополиса», гимн чистой силе, лишенный и тени подозрений о ее грядущем крахе; ода Америке, стране воплощенной утопии. Здесь мечты обязаны сбываться — и, воплощенные, продолжают выглядеть как мечты. Идеально. И вне времени.

Было бы слишком просто представлять Айн Рэнд фашисткой: она была и умнее, и тоньше нацистских мифотворцев, и Гитлера, к примеру, глубоко презирала (как и всех тех, кто считал для себя возможным принимать в расчет толпу), расовая теория и сумрачный германский мистицизм были для нее мерзки, глупы и бездарны, а любое сосуществование в коллективе, согласно Рэнд, правомерно лишь постольку, поскольку образовано «здоровой» конкуренцией индивидуумов, каждый из которых блюдет исключительно собственные интересы, — и потому здесь есть место борьбе достойных, основанное на уважении и потому лишенное и снисхождения, и низменной, звериной социал-дарвинистской грызни. Говард Рорк никогда не пойдет по трупам — он слишком горд для мизантропии; он с готовностью примется проектировать ресторанчики и автозаправки — ему важен не масштаб, а чтобы «по-своему»; когда же нет и такой работы, он, со всем своим гением и со всей своей верой в собственный гений, не погнушается пойти простым рабочим в мраморный карьер. И если небоскреб его мечты столь непомерно велик, то это не потому, что Рорк мечтает о величии, а потому, что мечтать и осуществлять мечту — вообще величественно: здесь та неотменимая грань, которая отделяет Айн Рэнд от канонической фашистской мегаломании (и которую сама Рэнд не всегда ощущала, принимая порой образный строй своей литературы за тезисы к умозаключениям). И все же, когда Видор поверил построения Рэнд кинокамерой, на экране развернулись беломраморные полотнища поверхностей без единого изъяна, чистые, как вагнеровские скрипки, и громогласные, как вагнеровская медь.

«Источник». Реж. Кинг Видор, 1949

Видор, конечно, не перебежчик, но стилизатор. Ни один из его предыдущих фильмов не дает права предположить, будто, достигнув почтенного возраста, он внезапно заделался певцом Силы. Он лишь ищет эстетический метод, адекватный весьма специфической стилистике литературного оригинала, — и находит его у своего давнего оппонента. Верно, однако, и другое: в истории кино нелегко сыскать стилизацию столь вдохновенную, и для того тоже есть свои основания. В «Толпе» чистота вертикалей и плоскостей отвечала за системность космоса, горизонталь — за приземистость милого хаоса; но уже в «Дуэли на солнце», за два года до «Источника», Видор отдает величественную вертикаль горного ландшафта во власть трагедии инстинктов и порыва, трезвый же рассудок, обаятельный и мелкий, стремится срыть ее, проложив (разумеется, как можно горизонтальнее) цивилизованную железную дорогу. Что же до больших чистых поверхностей, то в классическом американском кино немного можно найти режиссеров, столь умело и любовно работающих с этим материалом, как Кинг Видор, — достаточно вспомнить хотя бы белоснежное поле в «Брачной ночи». Иными словами, с каждым элементом по отдельности Видор знаком близко; нова и непривычна сложенная из них конструкция. И, следовательно, ее логика.

Патрисия Нил в роли Доминик. «Источник». Реж. Кинг Видор, 1949

Лучше всего она видна на примере центрального женского образа: здесь Видор-стилист достигает подлинной гениальности. С лицом Патрисии Нил он работает в точности так же, как Ланг работал с лицами Маргарете Шён и Бригитты Хельм, каждое из которых само было широкой плоской чистой поверхностью, выбеленной маской для нанесения узора, ритуализирующего эмоцию. На лице Кримгильды были вычерчены честь и месть, на лице Лже-Марии — власть и похоть; лицо Патрисии Нил Видор изукрашивает прихотливым, но жестким сочетанием двух этих пар. Но если у Ланга хаос инстинктов, проникающих в ткань фильма сквозь рисунок женского лица, рушил дворцы и мифы, то у Видора он обретает высший свой триумф в подчинении верховной воле архитектора. Патрисия Нил играет властность, вожделеющую быть укрощенной; если Бригитта Хельм играла оргазм в момент гибели на костре, то для героини Патрисии Нил исчезновение в плотском наслаждении — единственный залог подлинности существования; она сильна постольку, поскольку нашелся кто-то сильнее ее. По отчетливости и откровенности сексуальных эмоций «Источник» не имеет себе равных в истории американского кино вплоть до самого «Основного инстинкта», здесь даже простой обмен взглядами между главными героями в мраморном карьере срежиссирован и сыгран как порнографическая сцена с явственным привкусом садизма. Собственно, в финальной сцене «Источника» не просто камера взлетает к Говарду Рорку — это героиня поднимается на лифте к возлюбленному-триумфатору, и когда камера меняет точку и снимает ее, приближающуюся, сверху, Патрисия Нил выгибается, распластывается под ней, готовая и жаждущая быть раздавленной высшей силой — вздымающимся на вершине собственного небоскреба гением ви ́дения, будь то камера Кинга Видора или Рорк в исполнении верзилы Гэри Купера. Даже Ланг в «Метрополисе» не делал метафору уходящего ввысь здания столь прозрачной. Блудница там, конечно, была порождением и символом Вавилона — но только у Видора стремление обывателей понавесить на прямые линии небоскреба всякие традиционные завитушки выглядит ханжеством, пытающимся стыдливо задрапировать обнаженную натуру здания, которая слишком откровенно заявляет о торжестве готовности к соитию. Там, где у Ланга и Штиллера фактурная изношенность материала свидетельствовали о смертности, жесткий напор линии рорковских небоскребов, словно распрямляя и очищая поверхность и избавляя ее от всех ненужных одеяний, пел гимн жизни. На поверхности оставалась лишь одна рельефная линия — тот самый лифт, доставлявший героиню к своему избраннику и подобный вздувшейся вене на фаллосе-жизнеподателе.

САНКЦИЯ НА МЕЧТУ

Говард Рорк — не первый архитектор, сыгранный Гэри Купером. В 1935 году был еще Питер Иббетсон в одноименном фильме Генри Хэтэуэя. Он тоже грезил о больших белых зданиях, у него они вдобавок еще и на горе стояли. Но только грезил — будучи обездвижен и прикован к койке в своей тюремной камере, где отбывал пожизненное. Что ж, в отличие от Говарда Рорка, который переносил свои здания из мечты в реальность, Питер Иббетсон сам переносился из реальности в мечту. С точки зрения кино, разница невелика.

«Метрополис» и «Источник» — и хронологические, и тематические границы диапазона, в котором разворачивается киноистория Большого Белого Здания как обители Вечности, вне времени и смерти; тридцатые годы — кульминация этой истории. Приход нацистов к власти в 1933-м, введение соцреалистического канона и вхождение в полную силу кодекса Хейса в 1934-м, стремительное строительство гигантского комплекса Cinecittà (который уже сам по себе чистая имперская утопия) в 1936-м — все это, по разным причинам и на разные лады, заставляло режиссеров разворачивать свои фильмы в пространствах, лишенных почти всяких примет реальной жизни. О человеке требовалось забыть, что он грешен (ибо это аморально) и что он смертен (ибо это недостойно гражданина); кинематографистов понудили предъявлять на экранах стерильный, безупречный, величественный идеал. Поначалу те из них, что были от природы эстетами, обрадовались и начали форсировать киногению зрелища, несколько подзавявшую после прихода звука: шутка ли, после угрюмой, увязающей в мелочах реальности реплик и шумов снова обратиться к снам, грезам и фантасмагорическим парениям; чего лучшего и желать-то. «Питер Иббетсон» — как раз из таких: если цензура запрещает говорить о насилии и адюльтере, а повелевает возводить воздушные замки, значит, фильм про архитектора воздушных замков — то, что нужно. Исключительная тонкость светотеневой прорисовки, немыслимое даже по голливудским меркам мастерство работы с макетом, зыбкая ирреальность путешествий по внутреннему миру героя — экранная утопия Хэтэуэя честно шла вслед за социальным эскапизмом цензоров, просто была слишком последовательна и зашла слишком далеко.

«Питер Иббетсон».

Реж. Генри Хэтэуэй, 1935

Однако подобной интерпретации высочайших указаний быстро был дан окорот. Идеал, как оказалось, должен отвечать не внутренним, кинематографическим требованиям, но внешним, социально полезным. А главное — он не должен быть подан как идеал. Скажем, по мысли устроителей соцреализма фильм должен свидетельствовать о неизбежности наступления коммунизма, провидеть его сквозь строй рассказываемой частной истории — ведь любой сюжет, если он правильно написан, в конце оказывается ближе к коммунизму (на данном конкретном участке), чем был в начале. То есть события важны не сами по себе, а как приметы, знаки идеала; важность же человека (то есть его смысл) определяется его участием в единственно важном деле — строительстве коммунизма. Поэтому о грядущем светлом царстве коммунизма нельзя, неверно рассказывать как о грядущем — оно уже здесь, среди нас, оно почти наступило, ибо наступление его неизбежно; и задача кинематографиста — разглядеть его, правильно сложив пазл реальности в искомый образ.

Вот Абрам Роом этого не понял. И возвел в «Строгом юноше» утопический мир уже наступившего коммунизма — один из самых белых в истории кино. Здесь время застыло в гармонии античного идеала, буксует на месте, ходит по кругу, дробится однообразными колоннадами, накатывает мерным прибоем, порождая речевые повторы, предвосхищающие муратовские. Здесь эфебы-комсомольцы выстроены перед камерой на фоне белой стены барельефом на фронтоне, и все резца Мирона да Фидия. Здесь все поголовно фланируют в белых платьях, костюмах, шляпах, халатах и водолазках (кроме Цитронова, мелкой черной кляксы, последнего изъяна в безупречном мире, который будет с позором изгнан, хотя в этом мире он уже и так не опасен, а лишь нелеп). Здесь из Ольги Жизневой кроится фотогения Бригитты Хельм (не Лже-Марии, разумеется, — просто Марии или, еще проще, Маши), а Валентина Серова привычно исповедует свободную любовь, не ведающую всякой там буржуазной морали, и хитро сощуривается на слове «целомудрие». Это даже не классицизм, с которым сравнивал соцреализм Абрам Терц, — это стиль, в истории искусств вовсе невиданный: стройность классицизма, торжественность ампира, упертость модерна, бесконфликтность графомании. В общем, коммунизм. Когда те, кто велел предъявлять идеал, воочию увидели предъявленный им идеал во всей красе — а что Роом был, кажется, гением, нигде не кажется так явно, как здесь, — фильм был спешно запрещен за «формалистические выкрутасы» и «мистическую бесплотность форм». Насчет бесплотности — это явно зря: тут что ни комсомолец, то Зигфрид. Зато насчет мистики — в точку.

ШАНГРИ-ЛА, ОКРУГ КОЛУМБИЯ

Что ж, если идеал должен стать формой и ни в коем случае не содержанием (задача, вообще говоря, невыполнимая, ибо идиотская) — значит, Большое Белое Здание не отменяется, а просто становится антуражем. Как бы естественным. Что бы ни происходило на экране, вычищенность фактуры, выбеленность поверхностей и простор интерьеров задаром гарантируют героям эпическую неизменность и свежесть реакций. У них нет прошлого, нет и опыта, и возраст фиксирован: время-то не идет. Даже если действие, как в какой-нибудь «Сельской учительнице» или «Женщине великого человека», охватывает десятилетия, характер героев остается неизменен, и, скажем, «умудренность» — это просто такое амплуа, две-три предписанные реакции (полуприкрытые глаза, неспешное покачивание головой), ничего конкретного. У них не накапливаются страхи, их не мучают неврозы, и смятение при объяснении в любви выдает характер милого недотепы (он всегда такой, «по жизни»), а не предыдущую неудачную любовную историю. Они всего лишь разыгрывают некую абстрактную ситуацию, частную, но показательную в показательно никаком пространстве, лишенном любых случайных черт. По крайней мере, это неизбежно так выглядит: Ланг был прав, даже в низведенных до ранга антуража бесфактурных поверхностях кино немедля узнает родственную натуру — и выставляет напоказ, наперекор всем потугам на «натуральность» действия, его механистичность и рассчитанность.

«Потерянный горизонт». Реж. Фрэнк Капра, 1937

В полную силу Большое Белое Здание начнет работать лишь там, где разговор будет вестись по существу, где режиссерам таки дадут санкцию на предъявление полномасштабного идеала. Санкции эти даются редко, осторожно и по разнарядке: кинематограф тридцатых, десакрализованный звуковой технологией и освобожденный ею от необходимости бесперечь витать в высших елисейских сферах иконографии и эйдосов, к мощи чистого ви ́ дения прибегает с опаской, в порядке исключения. Почти повсюду идеологизированный извне (из великих кинодержав одна лишь Франция счастливо избегает этой участи), он старается держать в узде возможности выработки собственной идеологии, непокорной внеэкранным властям и престолам, — той, что пишется иероглифами светотени и пластических форм. Идеология же внешняя должна витать и проницать, а не воплощаться: свести ее к осязаемому объекту значит остранить, сделать ее возможным материалом для рефлексии, то есть — уязвимой. Недаром Геббельс в своих циркулярах настойчиво предупреждал служащих рейхскино о недопустимости слишком явной и назойливой пропаганды, ибо она дискредитирует саму пропагандируемую идею. Впрочем, опасаться почти нечего: дистиллированный идеологический концепт столь мало органичен звуковому кино, что нужно быть режиссером совсем уж скверным и простодушным, чтобы решиться его воплотить, не озаботившись тоннами разнообразнейших мотивировок, от сюжетных до стилистических. (Хотя под началом Геббельса подобных режиссеров было и впрямь больше, чем где бы то ни было.) Ну или надо быть режиссером выдающимся, которому эти тонны ворочать под силу — и который зачем-либо вообще за такое возьмется. Видором, Хэтэуэем, Роомом. Или, скажем, Фрэнком Капрой.

Единственный гений классического Голливуда, раз за разом настаивавший на праве снимать идеологическое кино с внятным месседжем, который был бы не антуражем, но сутью и целью фильма, — экс-гэгмен Капра был более логиком, нежели визионером, и поначалу не слишком утруждал себя визуальной аранжировкой своих идейных построений, довольствуясь сугубо мизансценическим и драматургическим инструментарием. Однако в конце тридцатых, когда его статус был уже недосягаем, он все же отважился на opus magnum, в котором его сквозные идеи о человеке, обществе и душе выкристаллизовались бы в формы кинопространства и киновремени: «Потерянный горизонт». Далекая, в нигде и в никогда расположенная волшебная страна Шангри-Ла, устроенная в точности так, как дóлжно. Территория чистого идеала. Хранилище сокровищ человеческого духа, полное белоснежных дворцов, голубей и фонтанов, где климат и нравы мягки, а время почти не движется.

О том, что простодушие для утопии губительно, умный профессионал Капра знает не хуже других, и единственным змием, которому есть место в этом раю, оказывается червь сомнения: too good to be true. Ланг разрушил Метрополис самолично, доведя до конца логику его устройства, Роом дождался постановления треста «Украинфильм»; Видор соорудил сверхжесткую конструкцию, которую невозможно расшатать из-за извечной непреложности порнографической пластики (хотя «Источник» все равно ощутимо проседает на финальном монологе Рорка — там, где режиссеру приходится всецело положиться на звук). Капра же делает сомнение основой фабулы, а когда сомнение оказывается ложью и дьявольским искусом, позволяет герою вновь обрести утраченный рай уже не иначе как на правах легенды, которую рассказывают друг другу завсегдатаи лондонских клубов: так последним предсмертным видением открывался мир грез Питеру Иббетсону, так закадровый голос в финале фильма Ланга «Ты живешь только раз», вышедшего одновременно с «Потерянным горизонтом», возвещал, что двери отворены. Так что вряд ли Капра был слишком удивлен, когда его главный фильм с треском провалился в прокате. Ведь герой фильма — не чета зрителям Капры — тоже усомнился и отказался. Свобода выбора от века ведет к потере рая.

Капра, впрочем, отважится еще один раз ввести своего зрителя в белоснежные просторы вечной утопии. Когда два года спустя его мистер Смит приедет в Вашингтон, то сразу же наткнется взглядом на белый дом, что высится на Капитолийском холме, и немедля уйдет в самоволку, отправившись в турне по священным монументам американской истории. Его трезвомыслящие (а попросту говоря, коррумпированные) друзья отнесутся к его бойскаутскому энтузиазму со снисходительной иронией, да и зрителям, при всей симпатии к Джимми Стюарту, затруднительно отнестись к этому иначе. Зато когда сюжет свернется в тугую пружину и сенатор Смит исполнится отчаяния и уныния — только сакральное пространство мемориала Линкольна, светлое и пустое, поможет ему найти силы для смертельной схватки с мировым злом и взойти на Голгофу величайшего монолога в классической истории кино. И на сей раз ни сомнениям, ни кассовому провалу места не найдется. Капра уже выстроил однажды свое Шангри-Ла — и теперь волен вернуться в него и дать прикоснуться к нему своим героям, как только того потребуют сюжет и смысл. Для него утопия обретает — вполне религиозную — функцию НЗ, неприкосновенного запаса, который негоже транжирить с полнометражным размахом, но которым можно воспользоваться, когда дело дойдет до крайности и все земные ресурсы окажутся исчерпаны: как безотказной драматургической мотивировкой. Что бы ни стряслось, у тебя есть в запасе опция для однократного применения: Большое Белое Здание, где Свет побеждает время и смерть. Точка ноля, на который можно умножить, обнулив, все тяготы и невзгоды мира.

ЗНАЧКИ ЦЕНТУРИОНОВ

Источник вечности расположен для Капры в прошлом — две тысячи лет назад, когда за нас умер первый Джон Доу; он уже есть, тылы прикрыты, достаточно вспомнить и навестить. Тоталитарные империи тридцатых размещают вечность в грядущем будущем, которое грянет совсем уже вот-вот: когда время прейдет и наступит Всеобщий Коммунизм, Тысячелетний Рейх или Новый Рим — в общем, как говаривала общая мировая душа, «царство мировой воли». Это не храмовый мемориал, в который можно вернуться; это светлые врата, в которые, осиян, внидет достойный; врата, маячащие на горизонте, что еще отнюдь не потерян (кроме как разве что в итальянском изводе) — его лишь предстоит обрести. Смысл фильма — любого — в том, чтобы мираж этот к финалу стал чуть лучше виден.

Геббельс настаивал, чтобы пропагандистские фильмы составляли не более десяти процентов общей кинопродукции рейха, а все остальное было бы «кино для народа»: развлекательным, зажигательным, в меру нравоучительным, с песнями да танцами. У СССР был особый путь, куда более парадоксальный: тут самые осязаемые утопии возникали из общей бравурности экранного действа. Элегические роомовские комсомольцы в белых водолазках, ведущие задушевные протяжные беседы о новом моральном кодексе, были сочтены пасквилем; те же самые водолазки, гладкие да в обтяжечку, которые надели обитатели цирка, чтобы пройтись удалым маршем по завершении бульварной фабулы с мезальянсом и опереточным злодеем-импресарио, стали символом скорого триумфа всеобщего братства. А два года спустя именно Григорию Александрову, большому ценителю голливудских штампов средней руки, было доверено пройтись по пресветлому пути прямиком в космическую белизну недавно открытых павильонов ВДНХ… В конце концов, кинематограф — не единственное искусство, в котором Большое Белое Здание символизировало имперскую мощь и обитель эйфорического безвременья. Советские, немецкие и итальянские архитекторы и вправду все десятилетие возводили такие здания во славу режимов, которые превратили смерть во что-то неважное.

Витториано, Рим. Автор проекта Джузеппе Саккони. Фотография Алексея Гусева

Вероятно, прецедент был задан еще на исходе XIX века римским комплексом Витториано, в котором стройный античный архетип был осуществлен столь помпезно и безвкусно, что местные острословы, от природы взыскательные к пластике ландшафта, и поныне называют его не иначе как «пишущей машинкой». Накопившаяся за долгие века междоусобиц тоска по государственности — самая простая, но от того не менее верная причина и в кои-то веки отказавшего итальянским зодчим чувства меры, и — чуть позже — всенародной поддержки буффона, объявившего себя потомком древних цезарей. В конце концов, любая империя — лишь копия Римской; и те, новоявленные, что к концу тридцатых сообща надумают поразвлечь себя симпатичной мировой войной, позаимствовали древнюю архитектурную модель, славящую триумфатора — любимца богов, не от большого ума и тонкого понимания специфики «белизны и бесфактурности», а по простейшей ассоциации. Просто она оказалась верной. Прочее было делом ресурсов. Ну и образованности официальных художников, отрабатывавших госзаказ.

Итальянцы, потомки разработчиков аутентичного образца, оказались потоньше и поизобретательнее своих немецких и советских коллег. За десять лет до того, как Ланг начал покрывать дворец короля Гюнтера орнаментами, абстракция и нефигуративность которых лишь усугубляли эффект вневременности, придавая ему ритуальный оттенок, Джованни Пастроне в «Кабирии» впечатывал в стены дворца карфагенской царицы Софонисбы не только орнаменты, но и геральдические барельефы, да и ключевые эпизоды мизансценировал в той же манере. Снятую в ознаменование успешной ливийской кампании, рифмовавшейся с главным военным триумфом древних римлян — победой во Второй Пунической войне, — «Кабирию» можно рассматривать как монументальное, всестороннее исследование применения традиции геральдической пластики к киноэстетике. Безупречная разработка сочетаний плоскостных и глубинных мизансцен, остроумное и точное использование свежеизобретенных проездов камеры, чередование орнаментированных и фактурных поверхностей — всю стилевую роскошь этого «гиперпеплума» в конечном счете можно свести к вопросу о статусе человеческой фигуры, прорисованной на фоне предельно ритуализированного изображения, будь то дворцовая стена с силуэтом крылатого быка, размеченный скупыми доминантами исторический ландшафт или встроенный в сюжет вдохновенно оркестрованный церемониал.

«Кабирия». Реж. Джованни Пастроне, 1914

Из-за принципиального отсутствия портретных планов лицо у Пастроне, в отличие от Ланга, не может само стать архитектурной плоскостью, но Пастроне и не работает с миром внутренних инстинктов своих героев, его задача проще и цельнее, геральдика для него не метод, не одна из сторон конфликта, но главная цель. Яснее всего это видно, если сопоставить функции единственных героев обоих фильмов, которым мускулистость конституции не дает возможности стать частью орнамента: в «Нибелунгах» это Зигфрид, светоносный герой, чья гибель погружает мир в пучину трагедии, в «Кабирии» — Мачисте, смуглый раб и варвар, основной движитель кадра и фабулы. Двадцать лет спустя, в разгар фашистского режима, в ознаменование очередной африканской кампании (на сей раз абиссинской), Кармине Галлоне вновь обратится к истории Второй Пунической войны в «Сципионе Африканском» — и, переформатировав под новые эстетические требования опыт «Кабирии», уже не найдет в своем фильме места для Мачисте. Зато доведет до совершенства принцип геральдической линии: в сцене ночной атаки на лагерь врага римские кавалеристы будут перескакивать через пылающие костры до тех пор, пока рисунок всадника на фоне единственного источника света посреди мрака не превратится в гербовый силуэт, символ военного триумфа Империи. А в другом фильме, снятом в связи с той же оказией, «Белом эскадроне» Аугусто Дженина, действие разворачивается целиком в песках ливийской пустыни. И там, где местные племена, варварские и лихие, как ланговские гунны, вздымают тучи пыли и скачут кто как горазд, имперский эскадрон — да что там, центурия — шествует слаженным строем, и фигуры всадников, увиденные с филигранно найденного ракурса, впечатываются в белый песок пустыни, словно в гигантскую белую стену. Гербовая печать, которую империя накладывает на дикие земли, даруя им порядок цивилизации.

И МЫ НАЧНЕМ ВСЕ СЫЗНОВА

Но там, где итальянские фашисты отказываются от идеалов физического атлетизма образца Мачисте и всё стремятся свести свою утопию к знаковой системе, основанной на древней и благородной геральдической традиции, — немецкие нацисты, вся аутентика которых сводится к мифотворческим операм Вагнера и фильмам Ланга, делают ставку на довлеющую телесность. 1 августа 1936 года, через два месяца после окончания абиссинской кампании и через полтора после запрета «Строгого юноши», в Берлине открывается летняя

Олимпиада. Торжество тела, познавшего триумф воли; в гениальном прологе к «Олимпии» все сплошь Зигфриды. Лени Рифеншталь, хоть и на свой лад, но чертовски точно переснимает роомовскую утопию о состязании достойных, принимая эстафету у своего менее удачливого коллеги из соседней империи: даже юноша-дискобол тут как тут, словно и не запрещали. Мистическая плотскость — так следовало бы сформулировать главный ключ к фильмам Роома и Рифеншталь. Телесный экстаз, которому Айн Рэнд и Говард Рорк позднее возведут небоскребный мемориал, в гигантском пространстве стадиона оказывается так безраздельно витален, что барон Пьер де Кубертен сочтет берлинскую Олимпиаду идеальным воплощением уже своей собственной, олимпийской утопии и отпишет свои миллионные доходы на развитие Третьего рейха. Та нерассуждающая, атлетическая, звериная, лучащаяся здоровьем бодрость, что помогла Зигфриду победить крючконосого скупердяя и завладеть сокровищем Нибелунгов, а солдатам вермахта — влет завоевать пол-Европы, не прерывая строевой песни, столь победительна в своем совершенстве, столь полна жизни и воли к штурму небес, что и вправду кажется способной мистическим образом установить Единый Порядок. И избыть наконец хаос, порождаемый слабостью человеческих существ; преодолеть ее, слабость эту — ату ее! — отменив болезни, междоусобицы, социальное неравенство, неврозы сомнений и вины и все прочее наследие дряхлых веков. Главное же — отменив войны. Ибо, о спорт, ты мир, и берлинская Олимпиада 1936 года — лучшее тому подтверждение.

«Олимпия». Реж. Лени Рифеншталь, 1938

…Кассовый провал «Метрополиса» в 1927 году поставил немецкую кинопромышленность на грань банкротства; от краха ее спас медиамагнат Альфред Гугенберг, выкупивший большую часть акций UFA. Он установил на студии новые порядки, практически полностью отменив выпуск «авторских фильмов» и сделав вместо того упор на пышное, коммерчески выгодное, технически безупречное и сугубо развлекательное кино, — иными словами, в точности такое же, какое будет производить Голливуд в эпоху цензурного кодекса. Так, в образцовом продукте UFA гугенберговской эпохи, фильме Ханса Шварца «Чудесная ложь Нины Петровны», посреди белого ресторанного интерьера — чуда постановочной мысли — бьет лучащимися-искрящимися каплями фонтан, как две свои же капли воды похожий на фонтаны из Шангри-Ла и из сновидения строгого юноши Гриши Фокина; немудрено: фонтан — идеальный образ недвижущегося времени, поток, переставший течь и ставший вертикалью (собственно, и роман Рэнд назывался The Fountainhead); застывшее маской гламурной дивы, сияет на ресторанном балкончике лицо Бригитты Хельм. Оказывая всемерную поддержку национал-социалистам через свои СМИ, Гугенберг в 1931 году вступит в НСДАП, а в 1933-м займет в новом, нацистском правительстве пост министра экономики и сельского хозяйства. Его медиаимперия перейдет в ведение Геббельса.

Утопии рождаются на обломках утопий. Падение Вавилонского столпа смешает языки, и те рассеются по миру — а затем соберутся в Нью-Йорке и вновь начнут громоздить небоскребы, или, вооружившись дружбой народов, возведут по павильону ВДНХ, или устроят спортивное состязание на арене олимпийского стадиона, или доведут технологию шестеренок Метрополиса до совершенства интернет-серверов — пока однажды кто-то, подобно герою Ланга, не разглядит в линиях очередной утопии зев Молоха и не спасет, подобно герою Пастроне, из этого зева юную Кабирию. «Бледную и безмолвную», как гласит титр, написанный для «Кабирии» великим Габриэле д’Аннунцио, будущим идеологом итальянского фашизма, похороненном высоко на горе, в большом белом мавзолее. От спасения Кабирии от Молоха, после которого останется лишь петь о древних войнах, до начала Первой мировой войны, сокрушившей одни империи и породившей иные, пройдет три с половиной месяца; когда же смерть устанет и война закончится, Мари Юнсон встанет у стены: хоть и крепкой, но зато в выщербинах. И время вновь двинется вперед. До первой утопии. До нового меча, выкованного новым Зигфридом.