Как это могло случиться именно со мной?

СЕАНС — 47/48

Смерть? Любопытно, что ж это такое.

Честно сказать, предвкушаю.

Вообрази, уникальнейшее переживание,

которое стоит

Потом описать.

Ликование

Сюда! Скорее все сюда!

Я так силен,

Любвеобилен,

Так добротой богат

И отдающ.

Берите всё! Скорей сюда!

Готов я разорваться

Ради вас.

Да, люди, да,

Меж вас всегда

Есть кто-то,

Кто любовью окрылен.

Внизу под ним —

Болото быта.

Сюда!

Возьмите от моих богатств,

Чтоб не разбился я

От крика ликованья.

Стихи Г. Грюндгенса приведены в переводе А. Пурина.

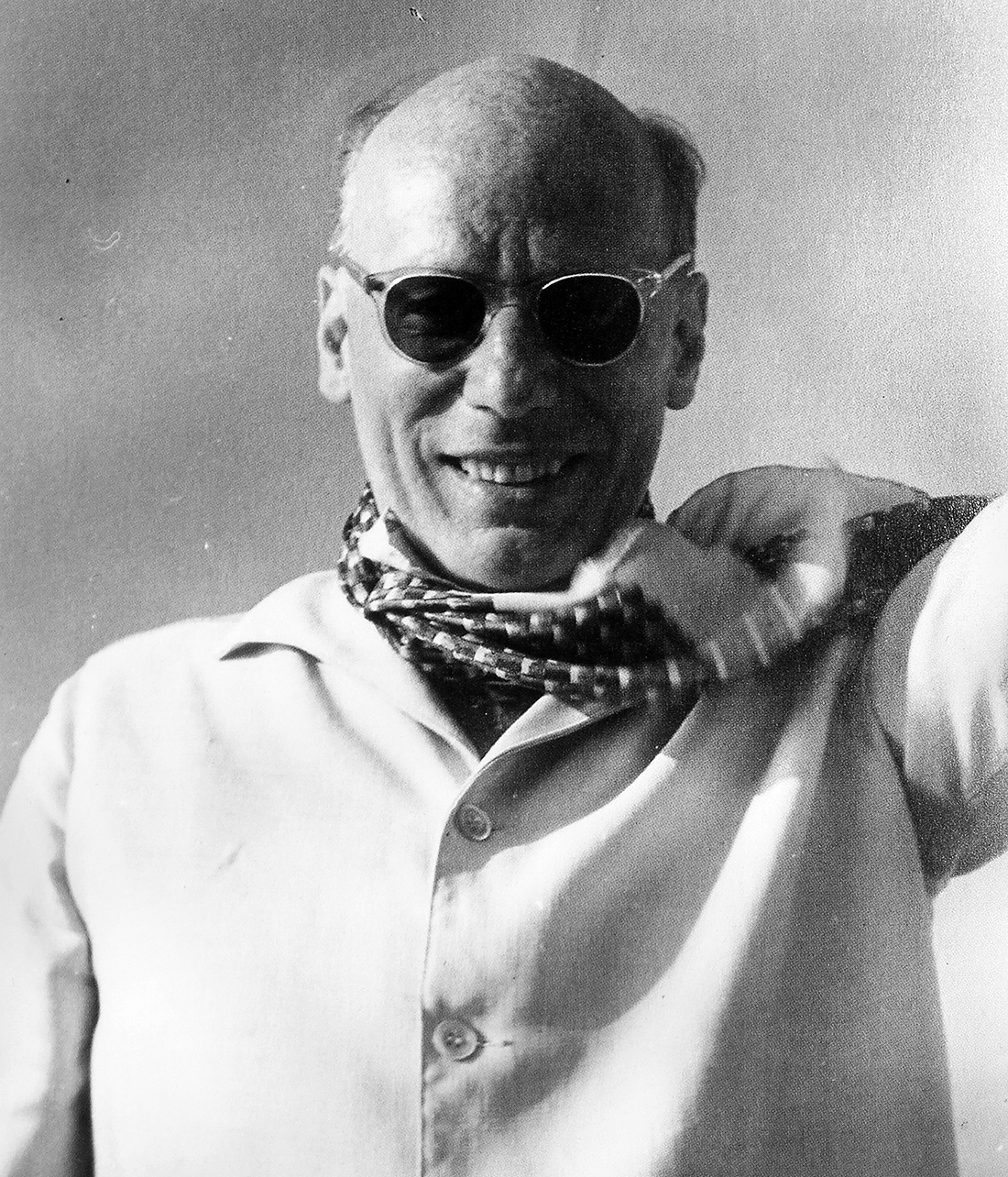

Это интервью было записано в июле 1963 года на Мадейре, за три месяца до смерти Грюндгенса, и вошло в классическую серию интервью «К персоне», автором которой был молодой журналист, внештатный сотрудник телекомпании ZDF (Zweites Deutsche Fernsehen) и будущий шеф-редактор журнала Spiegel Гюнтер Гаус.

— Господин Грюндгенс, как давно вы владеете этим домом на Мадейре?

— Четыре года.

— А почему вы переехали на Мадейру? Что вас сюда привело?

— Случай. Я ставил оперу в «Ла Скала» и захотел устроить себе короткие каникулы. Особо не раздумывая, решил: поеду на Тенерифе. В отелях все номера оказались заняты, и владелец предложил мне пожить в… его собственной комнате. Однажды такое уже было в моей жизни, и хотя отель, в котором я тогда собирался остановиться, был супермодный, его хозяин жил среди мебели, обитой плюшем! Мне не хотелось рисковать, и я подумал: поеду-ка на Мадейру. Так я тут и оказался, и с того самого времени никуда не езжу, только на Мадейру. Это то, что мне нужно: здесь ни одна живая душа меня не знает. Могу тут слоняться сколько угодно, никому нет до меня дела. У меня есть мой домик и мои «весинос» [соседи (порт.)]. Единственное общение, которое у меня здесь есть, — болтовня с местными жителями. Я немного говорю по-португальски, правда, если бы я со своим португальским явился в Лиссабон, это было бы примерно так, как если бы кто-то из Верхней Баварии нагрянул в Гамбург.

— Осознает ли островитянин Грюндгенс, какое значение он имеет для немецкого театра уже, по крайней мере, лет тридцать? Что вы сейчас думаете о том актере, режиссере, руководителе театра, которым стал Густаф Грюндгенс?

— В общем, главное мое впечатление — это недоумение и изумление. Потому что, поверьте, лично у меня просто в голове не укладывается, как это могло случиться именно со мной.

— Вы не кокетничаете?

— Нет. Видит бог, нет. Ни в коей мере. Иногда я сижу и думаю: боже мой, опять; за что мне все это? Это не кокетство, совсем наоборот. Могу сказать вам, что моя личная жизнь всегда была отправной точкой для моей творческой жизни. А так как я человек непритязательный и живу просто, меня всегда удивляли эти павлины, распускающие хвост, — брошу походя камень в их огород. Действительно, когда я оглядываюсь назад, то думаю: как все это странно, удивительно!

— Удивительно не удивительно, но все-таки вы должны были однажды осознать, почувствовать: сейчас я выбрался на самый верх. Когда это случилось?

— Как бы не ошибиться… Когда это было? Очень поздно. Если вдуматься, припомнить, время моих самых больших успехов, о котором вы говорите, пришлось на 1933–1945 годы. Несмотря на ежедневные трудности, дела, творческие и прочие задачи, которые мне приходилось решать, наша жизнь была так не похожа на реальность, что однажды, сидя с женой в саду, я сказал: «Боже мой, Марианне, представь себе, мы действительно сидели бы здесь, а я действительно был бы интендантом государственного театра и действительно играл бы Гамлета. Разве это было бы не чудесно?!» Понимаете, я с трудом мог все это принять всерьез. Я не рожден жить в противодействии чему-либо. Может быть, вы знаете Ханса Хаузеветтера, берлинского актера? Вечером за день до его смерти — его жизнь оборвала русская граната — мы сидели и размышляли, что же после всего этого будет. Берлин уже был окружен, на улицах метали гранаты. И Браузеветтер сказал: «Боже мой, в нас было столько таланта, чтобы жить ради чего-то, а мы всю жизнь были вынуждены идти против чего-то». Я не могу назвать вам точную дату своего восхождения или триумфа, ибо — и на этот счет у меня нет никаких сомнений — заниматься подсчетом успехов в то время было вряд ли возможно.

— При национал-социализме вы были интендантом Прусского государственного театра. По отношению к этому периоду жизни у вас совесть спокойна?

— Да, абсолютно. Вы меня совсем не поняли. Я хотел сказать, что единственным местом, где мы все могли чувствовать себя уверенно, была сцена. Находясь в этой координатной сетке, я всегда точно знал: когда я произношу реплику, сзади открывается дверь и входит дама в зеленом платье — а не эсесовец. Вот что стало опредять мой взгляд на театр: порядок, точность, исключение случайного.

— Вам никода не приходила в голову мысль уехать из Германии?

— О да, конечно, приходила! И я много раз пытался избавиться от этой мысли. Когда я взял на себя руководство театром, там, этого нельзя забывать, еще работали Йесснер и Рейнхардт. И никто из нас не верил, что эти… что это все надолго. Думаю, таково было мнение большинства далеких от политики немцев.

— Вас когда-нибудь интересовала политика?

— Нет, никогда. Для людей моего поколения — после Первой мировой войны мне было восемнадцать лет — было принято заигрывать с экспрессионизмом. А то, что сейчас называют идиотским словом «левый интеллектуализм», в то время выражалось в преклонении перед Таировым, Вахтанговым, Эйзенштейном, Пудовкиным и, конечно, не могло не повлиять на нас, ведь правда?! Но все это прошло… осталось в истории искусства.

— Вы родились в Дюссельдорфе в 1899 году, пришли в солдатский театр в последние годы войны. Почему именно театр?

— Я никогда не мечтал ни о чем другом. Ребенком я хотел взвешивать жидкое мыло. Это единственная мечта, о которой я могу вспомнить. Но если говорить о профессии, мне в голову не приходило ничего другого, кроме как стать актером.

— Вы родились в семье рейнских промышленников. Говорят, что у вашей матери была склонность к творчеству: она пела, хотя и исключительно на светских вечеринках. Мать оказала на вас сильное влияние?

— Пожалуй, да. Думаю, между нами существовала прочная связь. И я многое отдал бы за то, чтобы стать не актером, а певцом.

— Однажды вы сказали, что хотели бы стать героическим тенором в Глогау.

— Баритоном, не тенором. Баритоном. Я бы очень хотел спеть партию Графа в «Фигаро». Я ее один раз, между прочим, пел. На репетиции у Клемперера. К моему величайшему удовольствию маэстро был не в настроении, и я смог попробовать свои силы и спел в дуэте. Это был мой звездный час — так классно!

— Итак, сцена для вас значит ясность, порядок. При этом вы говорили, что не до конца понимаете феномен актерской игры — после десятилетий работы — все еще не до конца понимаете. Это звучит странно. Вряд ли вам могут быть неизвестны какие-то средства, при помощи которых актер добивается своих целей.

— Я отвечу вам фразой Томаса Манна, которую он однажды произнес в узком кругу. Он сравнил актеров — сейчас это звучит смешно — со светлячками, которые днем незаметно летают, а ночью неожиданно начинают ярко светиться. Очень точная, очень правильная формулировка. Представьте себе: прекрасный вечер, горят огни… Жизнь захватывает тебя, и тут начинается то, что делает нашу профессию такой восхитительной.

— Вы могли бы долго выдержать, не играя?

— Теперь, думаю, долго.

— Дольше, чем раньше?

— Дольше, чем раньше.

— Вы устали?

— Нет! Совершенно не устал. Причина в другом: последние тридцать лет я слишком много работал и забывал жить. Недавно я решил для себя: перед тем, как врата окончательно закроются, надо поскорее научиться жить. Из чего состояла моя жизнь? Был день перед Фаустом и день после Фауста или день перед Гамлетом и день после Гамлета. Очень редко выдавался просто обычный день, когда можно было расслабиться. А у интенданта вообще не бывает выходных. Даже здесь, на острове, меня может настигнуть какая-нибудь телеграмма.

— После того, как война закончилась и солдатские театры были распущены, вы отправились к Луизе Дюмон — в школу актерского мастерства в Дюссельдорфе. Затем у вас была пара ангажементов в провинции, и наконец в 1922-м вы приехали в Гамбург к Эриху Цигелю в Камерный театр. Вы оставили множество холодных, отстраненных отзывов о «диком», экспрессионистском, экспериментальном театре. Вы уже в молодости чувствовали неприязнь к эксперименту ради эксперимента?

— Верно, это никогда меня не привлекало.

— Никогда?

— Никогда. Мне всегда нравилось экспериментировать. Но то, о чем вы говорите, — это l’art pour l’art. От этого я всегда был далек.

— По мнению многих критиков, составляя репертуар своего театра, вы уделяли недостаточно внимания современной драматургии. Причина в том, что вы не признаете эксперимент как таковой?

— Нет, не думаю. Более того, я считаю, что едва ли упустил что-то значительное. У меня не сложились отношения с театром абсурда. Мне не нравятся пьесы, где мои бабушка с дедушкой сидят в мусорном баке. Почему я должен это играть?

— Порой создается впечатление, что в 20-е годы вы были актером одного амплуа — чванливого кабаретного интеллектуала. Амплуа, облюбованного дилетантами…

— Нет, дилетантство тут ни при чем. Действительно, опасность застрять в этом образе была. Но я этому страстно противился. Ведь в Гамбурге я играл и Дантона, и Фиеско, и бог знает кого еще. Однажды меня пригласил Рейнхардт и сказал: «Что вы забыли в Гамбурге? Идите ко мне». И я пришел. Но мне не повезло: его просто не было на месте. Никто не знал, куда меня определить; тут меня поглотил поток салонных пьес, и на мне было поставлено клеймо. К тому же случай привел меня в фильм «М». После него я стал видеть себя не иначе как эдаким бравым парнем в котелке и кожаном пальто. Тогда я сказал себе: «Хватит, так дальше не пойдет». Никогда, какие бы времена в моей жизни ни наступали, я не забывал, чего я, собственно, хочу и всегда хотел: играть Гамлета, играть Мефистофеля. И если бы это не получилось у меня в Гамбурге, то получилось бы в Мюнхене. Мне было до лампочки.

— Говорят, вы никогда не чурались ролей второго плана, потому что любили учиться. Были ли вы последовательны в актерском образовании и развитии?

— Нет… Не думаю… Я слишком импульсивен. Вернемся еще раз к концу 20-х годов: я занимался и кабаре, и опереттой, но не чувствовал опасности стать в один прекрасный момент певцом буфф или артистом кабаре: настолько сильна во мне антипатия к этим мансардным гениям. Я просто каждый раз брался за то, что шло мне в руки. Мне никогда не было обидно заниматься чем-то на первый взгляд незначительным — я делал все, для того чтобы поддерживать себя в форме. Но чтобы успех в оперетте отвлек меня от моих планов — исключено.

— Вы говорили, что больше всего любите работать без режиссерской экспликации и инсценировать произведение «нутром, по первому уловленному запаху». Это можно назвать интуитивным методом работы. Однако многие критики утверждают, что Грюндгенс — художник интеллектуального склада. Чем вы сами объясните это противоречие?

— Во-первых, тем, что слово «интеллектуальный» утратило свое первоначальное значение и постепенно превратилось чуть ли не в бранное. К тому же ни один актер не может предугадать, какое именно впечатление его игра произведет на зрителя. Я по опыту знаю: актер, воздействующий на публику каким-то животным магнетизмом, в действительности может подходить к репетициям с дотошностью математика. В то время как тот, кто бросается в роль как в омут, воздействует на зрителя… иначе. Мы не можем это контролировать. Я подхожу к произведению абсолютно «пустым» и говорю себе: «Действуй», понимая, что могу делать роль только интуитивно. А чтобы начать работу над постановкой, мне достаточно распределить роли. Ей-богу, это не следует воспринимать как руководство к действию и образцово-показательный пример режиссерской работы: просто таков мой метод. Я могу использовать его только потому, что коллеги мне доверяют. Мы начинаем на пустой сцене. Я говорю: «Поехали». Потом кто-то спохватывается: «Не хватает стула». — «Ну так поставьте его сюда!». Так выстраивается пространство. Приведу конкретный пример: шесть недель я сидел над «Дон Карлосом», но так и не понял ни самой пьесы, ни того, какое отношение я имею к этому Филиппу, — все начало проясняться только на репетиции. Думаю, что моим коллегам такой метод работы тоже нравится. Я не являюсь к актерам со своей программой, а они не выстраиваются передо мной в страхе, как новички, не знающие, куда себя девать. Нет! Выходя на сцену с новым текстом, я чувствую себя полным глупцом, как и всякий, кто в первый раз репетирует новую роль.

— Можно сказать, что в основе вашего режиссерского метода лежит потребность привнести на сцену какую-то меру наивности и сохранить ее?

— Это самый серьезный вопрос из всех, которые вы мне задали. Сохранить остаток наивности, непредубежденности, чистосердечия очень важно. От многого нужно отказываться, чтобы не потревожить тайну. Тайну, которую представляет собой каждый актер.

— Когда вы, господин Грюндгенс, в 1934 году стали интендантом Прусского государственного театра в Берлине, то попали в очень щекотливую ситуацию. С одной стороны, вы были избалованной парадной лошадью Геринга — тогдашнего прусского министр-президента и шефа всех прусских театров. С другой стороны, вы помогали многим коллегам, которые были политически уязвимы, оберегали их. Эта двойная игра возбуждала вас?

— Это отвратительный вопрос. Спрашивать такое может только теоретик, человек, который не жил в то время. Это было слишком опасно — для жизни опасно! — чтобы кто-то мог от этого возбуждаться в том смысле, в каком вы это имеете в виду. Как будто у меня руки чесались завязать интрижку с нацистами! У меня вообще не было выбора! Я четыре недели торговался, прежде чем вступить в должность. Надеялся, что соглашение сорвется из-за всех поставленных мной условий. А их приняли и — должен об этом сказать — выполнили. Но даже после этого я решился только на подписание временного договора. По нему я работал полгода. Тогда я думал: «Ну вот теперь можете бросать в меня камни. Через полгода я скажу вам: «Мне очень-очень жаль”, — или продолжу работать». Через полгода я начал понимать, что мои друзья не ошибались: моя должность давала большие возможности — я мог быть полезным своим. Не было никакой двойной игры, о которой вы говорите. Я всегда был на одной стороне. Мне очень часто приходилось иметь дело с Харланом, но это были официальные, поверхностные отношения. Внутренним поводом всегда было… Понимаете, все, что было сказано о том времени, о нашем театре, было сказано не нами. Но знайте: наш театр тогда называли «островом» — всего две сцены в стране не были подвластны Геббельсу — и на этот остров лучшие актеры просто бежали; кто только мог — бежал.

— Тем не менее однажды вы сравнили свою жизнь в те годы с танцем на канате без страховки.

— Не я сравнил, а Петер Шуркамп. Про танец на канате я не говорил. Возможно, так оно и было, а возможно, такое создавалось впечатление. Но знаете, канатоходец должен забыть обо всем, кроме каната и шеста, а мне приходилось смотреть и вправо и влево, и вперед и назад, потому что в любое мгновение что-нибудь могло произойти, и действительно — каждую секунду что-то происходило. Однажды вернувшийся из эмиграции Цукмайер написал, что такого человека, как я, все это не могло не возбуждать — но он меня, мол, не упрекает. И я тогда подумал: «Боже мой, ребята! Повторяю: восемьсот метров от гестапо…» Все эти красивые образы — жонглирование, балансирование — мне в голову не приходили. Им там просто не было места.

— После Второй мировой войны вы снова стали интендантом. Сначала в Дюссельдорфе, потом в Гамбурге. Была ли вам эта роль в радость?

— Откровенно говоря, да. Но не с 1933 по 1945 год — тогда я был слишком занят текущими делами, чтобы чувствовать удовлетворение. Вы, наверное, помните: вначале я сказал, что в то время мне все представлялось каким-то нереальным. Хотя, видит бог, все было слишком реальным. Только вот быть частью такой реальности казалось мне извращением. Потом, став интендантом в Дюссельдорфе, я надеялся, что принесу пользу театру, выведя его, наконец, из муниципального сектора. Не то чтобы мне хотелось большей самостоятельности — просто нужно было упростить делопроизводство. В театре постоянно нужно принимать решения ad hoc. И я не могу ждать, пока комитет по культуре, комитет по финансам, ревизор или кто-то там еще даст добро. За это время артист, которого я хочу заполучить, успеет уехать за сотни миль. Если я не могу повысить актеру гонорар, не опросив предварительно шесть чиновников и потратив на это кучу времени, актер будет мной недоволен и отправится восвояси. Ведь так? Кроме того, я хотел сэкономить, — к чему многие мои коллеги отнеслись крайне неодобрительно. Но все это происходило до экономического чуда. После, к сожалению, экономия уже никого по-настоящему не волновала. Не так ли? В ту пору от коллег мне всякое приходилось слышать. Например: «Только идиот не воспользуется первой же возможностью что-нибудь заполучить». Нет, для такого я слишком строго воспитан. Вы сказали, что моим шефом был Геринг. Это верно. Но моим настоящим шефом был прусский министр финансов Попиц. Честный, порядочный, корректный человек. За свою честность он и поплатился жизнью. Он и Высшая счетная палата в Потсдаме — вот кто были мои реальные партнеры. А все эти плакаты были на втором плане. Выйти за рамки бюджета было для меня так же ужасно, как не выучить роль. Я на себя эту ношу взвалил, и с тех пор это был мой проклятый долг: вооружившись всеми знаниями и умениями, играть свою роль.

— Оставим в стороне берлинский период. Оглянувшись назад, можете ли вы назвать себя счастливчиком? Вы достигли того, чего хотели?

— Ужасно, что нужно отвечать… Наверное, я был счастливчиком. Пожалуй, это единственное объяснение того, почему я попал на самый верх. Но я клянусь вам, что мне дорого пришлось за все заплатить. Само в руки мне ничего не падало.

— Говоря о ваших ролях, вспоминают Мефистофеля и прежде всего Мефистофеля. Играя какую роль, вы говорили себе: правильно, что я решил стать актером и никем иным?

— Гамлет дороже всего моему сердцу. Но высшее удовлетворение принесла мне сцена из второй части «Фауста» — положение во гроб. В последней постановке я совершенно избавился от декораций, так как не мог представить себе декораций, которые бы хоть как-то соответствовали внутреннему драматизму этой сцены. В постановке «Фауста» 1932 года Густава Линдеманна ангелы еще были во плоти. В моей первой инсценировке ангелы были нарисованы на вуали. В этот раз я оставил лишь их голоса. Мы с Тео Отто решительно убрали все лишнее. Зритель видел задник сцены, колосники, а я сидел в центре и на меня были направлены прожекторы. Из-за них я почти ничего не видел и был в совершенной… отключке. В этот момент я испытывал ощущение глубокого счастья.

— Вы часто высказывались против всего слишком эмоционального, неясного, неконтролируемого в искусстве. А в тот момент не боялись потерять контроль?

— Нет, ради всего святого, нет. Это мне противопоказано. Смотрите: мой предшественник на должности руководителя государственного театра без конца ставил эти политические агитки «крови и почвы», которые обрушивались на публику в соответствии с госзаказом. Была там одна пьеса — «Земля на рассвете». Не знаю, чья. Я позвал Фелинга и сказал ему: «Фелинг?. .» Он скривился и ответил: «Не понимаю! Почему бы тебе ее не поставить?» А я сказал: «Чтобы ставить подобные пьесы, мне, прежде всего, раз и навсегда не хватает глубины». Я по своей природе защищен от опасности впасть в слезливость. Тут мне незачем быть начеку.

— Вы были актером, режиссером, руководителем театра. Что еще вы хотели бы добавить в свой послужной список? Литературу?

— Да. Я пытаюсь написать книгу. Боюсь только, как бы пересказ анекдотов не отвлек меня от главной цели — сейчас я, к сожалению, буду высокопарным — показать в этой книге взаимоотношения творца и власти. Я часто неподобающе близко стоял к так называемым историческим событиям и знаю то, о чем известно немногим. Попытаюсь рассказать обо всем sine ira et studio [без гнева и пристрастия (лат.)].

— Позвольте мне задать последний вопрос, господин Грюндгенс. Вы хотите — вы сказали об этом в начале — научиться новой роли, а именно — жить. Вы думаете, что этой роли вам будет достаточно? Не думаете, что спустя какое-то время захотите снова возглавить театр?

— Нет, этого точно не случится, это в прошлом. Я чувствую — работать на этом поприще мне больше нельзя. Просто потому, что должны прийти другие; тридцать лет — это слишком много. Лаубе, директор Burgtheater, однажды сказал: десять лет — достаточный срок для того, чтобы поставить все хорошие пьесы. Потом интендант должен уйти на покой. За эти годы написано уже столько нового, что, наверное, пришло время… Я не могу больше этим заниматься. И я не буду больше этим заниматься.

Перевод Веры Моряхиной