На высоких каблуках

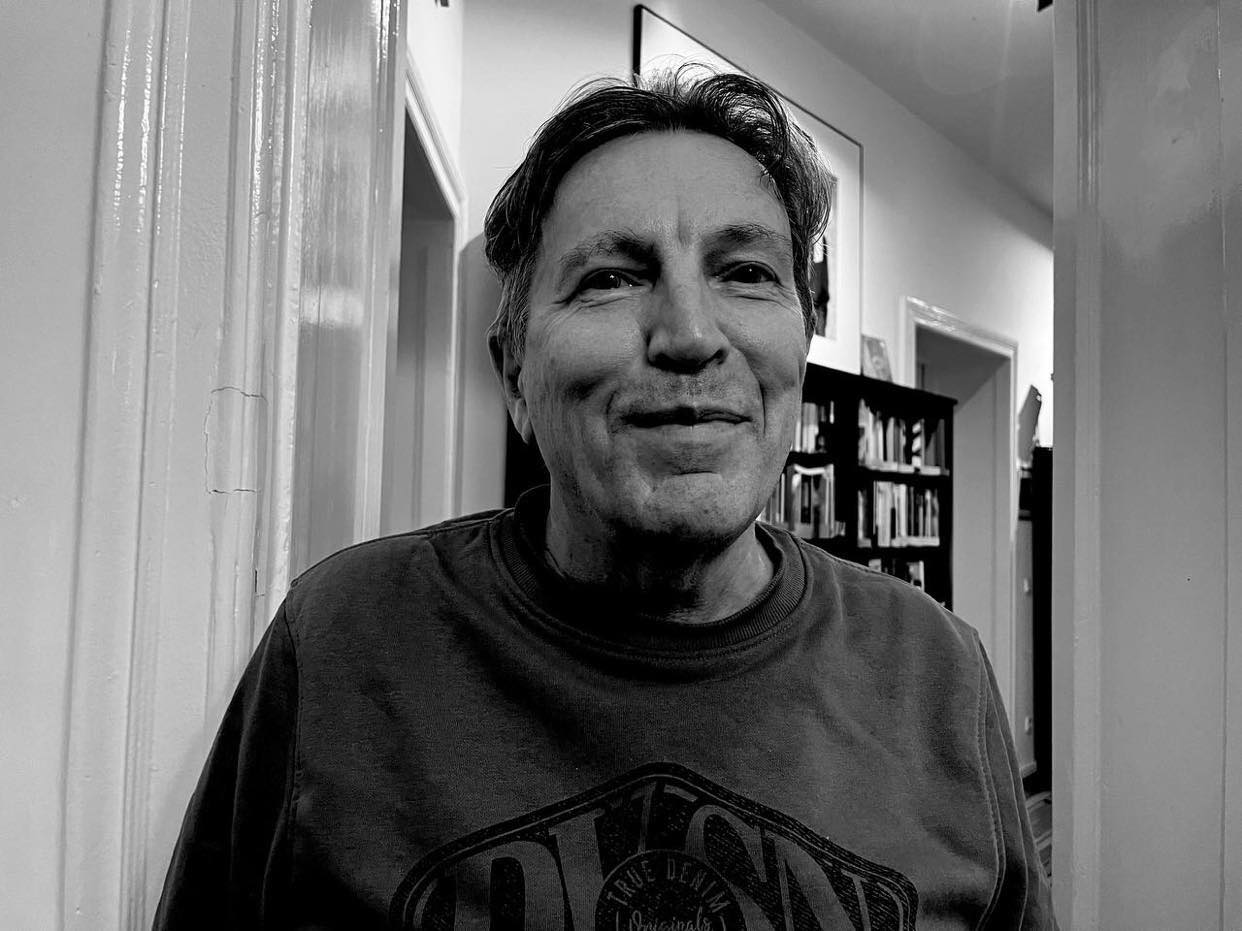

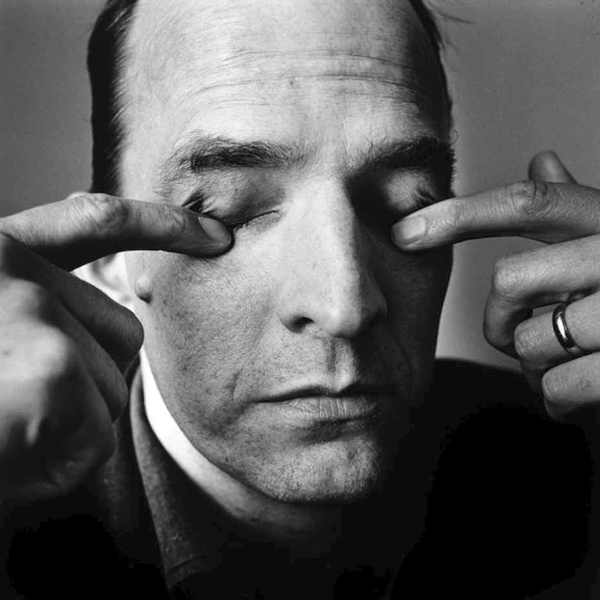

Среди интервью, публикуемых в этом номере, есть одно — с официантом-испанцем в стокгольмском ресторане, — где неожиданно возникает сравнение Бергмана с Альмодоваром. Оказывается, режиссера номер один сегодняшней Испании так же недолюбливают на родине, как в Швеции — Бергмана. И по той же причине. Оба нарушают табу, показывают слишком много секса; правда, Альмодовар вдобавок еще и гомосексуал.

СЕАНС — 13

Нет, кажется, большей противоположности, чем аскетичный кинематограф Бергмана и пряные, аляповатые фильмы Альмодовара. Которые называют «тартинками из кича» и сравнивают с паэльей. Действие которых, с оттенком сюра, разыгрывается в туалетах и аэропортах, в такси и дискотеках. Которые пестрят яркими «химическими» цветами и высвечивают наиболее эротичные фрагменты окружающей действительности — пальцы рук с накрашенными ногтями, розовые телефоны, черные очки, цилиндрики губной помады и туфли на высоких каблуках. Если и есть режиссеры, с которыми любят сопоставлять модного Альмодовара, то совсем другие.

Желая слегка унизить, его называют «Бунюэлем для бедных» и «испанским Фасбиндером»: два эти призрака преследуют Альмодовара всю жизнь. Сам же он предпочитает считать образцом для подражания Билли Уайлдера, а Бергмана даже не упоминает в числе любимых. И, тем не менее, сравнение, пришедшее на ум официанту, свидетельствует о проницательности, достойной хорошего критика. Общее у Бергмана и Альмодовара хотя бы в том, что оба как мало кто любят жанр групповых женских портретов. Начиная с первого своего профессионального фильма («Пепи, Люси, Бом и другие девочки из кучи») и кончая общепризнанным шлягером «Женщины на грани нервного срыва», Альмодовар выводит целый хор ослепительных, темпераментных, эксцентричных и экстравагантных героинь, каждая из которых обладает неповторимым голосом. Эти голоса не сливаются, а перетекают один в другой, создавая эффект стереоскопичности и выявляя все грани некой целостной женской сущности, которая схематично может быть расклассифицирована на домохозяек, актрис и проституток — если, конечно, не считать всегда присутствующих где-то рядом трансвеститов. Подобно Бергману, Альмодовар предпочитает работать с более-менее постоянным составом высококлассных, удивительно пластичных актрис — от открытой им для кинематографа Кармен Мауры или другой международной звезды, ставшей теперь музой режиссера Виктории Абриль, до манекенщицы Росси ди Пальмы, словно сошедшей с портретов работы Пикассо. На премьеры собственных картин Альмодовар имеет обыкновение приезжать в открытом грузовике в компании своих бесподобных исполнительниц, разодетых в диковинные шутовские наряды. Помимо столь очевидных и лежащих на поверхности «улик», есть и нечто более существенное, что изобличает тайную связь двух художников, один из которых сегодня уже принадлежит царству классики и академизма, а другой — миру постмодернистского пастиша. Альмодовар сделал в испанском кино то, чего никто не сумел в шведском, — освободил его от идолов, от изысканных метафор, от политической бдительности, от тоталитаризма Большого Стиля. От Бунюэля и Сауры: первого он «опустил» до уровня праздной публики, второму предоставил стариться в ритме фламенко. Избавил кинематограф и от сакрализации секса, и от затянувшегося переваривания азов экзистенциализма: последний трансформировался у него в испанскую философию «мовиды».

В этом унифицированном обществе, где уже неразличимы границы между Испанией и Скандинавией, Альмодовар составляет полный каталог объектов и субъектов.

Для прорыва в новую реальность, более живучую, чем сама жизнь, Альмодовар не просто использовал клише масскульта (кто из постмодернистов их не использовал!), но выбрал его иберийскую — самую доморощенную разновидность, обреченную на провинциальное прозябание в американизированном англоязычном мире. В рутинной испанской и латиноамериканской мелодраме он обнаружил чувственную энергию и жанровое напряжение на грани самоубийства формы. Привкус горечи и смерти всегда заметен и в его эротических комедиях. Он соединил рутину с моральным экстремизмом — и это сочетание оказалось самым универсальным и продуктивным на сегодняшний день. Альмодовар начал свой путь в искусстве, выступая в мини-юбке, сетчатых чулках и туфлях на шпильках с рок-концертами. Легкой походкой на высоких каблуках он вошел в общество глосс, фикций, тотального господства масс-медиа. В этом унифицированном обществе, где уже неразличимы границы между Испанией и Скандинавией, Альмодовар составляет полный каталог объектов и субъектов. И делает это без интеллектуального эпатажа Годара, без занудства Гринуэя, без манихейства Фасбиндера (как сам их определяет). Делает это на своем пятачке, на своем «острове», но с бергмановской — нет другой параллели — прямотой. Странным образом Бергман, в отличие от других полпредов «старого кино», оказался сродни новому постмодернистскому универсуму. Вопреки всему, и международной славе в том числе, Альмодовар остался испанцем — и он ответствен за новый эстетический имидж послефранкистской Испании. (В нынешнем европейском кино этот пример был бы уникален, если бы не Аки Каурисмяки в Финляндии.) Так некогда изучали Швецию по Бергману, видя в ней страну богоборчества, застывших чувств и фрустраций. Молодые шведские режиссеры «новой волны» попытались изменить это представление: в их фильмах шведские неврозы получили социальную мотивировку, а сексуальная подоплека жизни вылилась в первую медиальную революцию. Но «новая Швеция» оказалась недолговечным образованием — и уже в 70-е годы ее облик опять определяют «Сцены из супружеской жизни» и «Осенняя соната» — столь же специфично шведские, сколь и вечно-универсальные.

Странность шведской киноситуации сегодня заключается уже в том, что «самым шведским по духу» признан режиссер Колин Натли — англичанин, сменивший родину. Желая удостоверить психологическую подлинность изображаемой им на экране жизни мидл-класса, он обращается сразу к двум источникам. Картина Натли «Последний танец», с одной стороны, имитирует эстрадно-рекламную эстетику «высоких каблуков»: ее персонажи, две заурядные супружеские пары, разнообразят свою жизнь экзотическими танцами, в том числе в манере «латинос», и соперничеством в танцевальных конкурсах. Интрига их отношений включает и «мело», и «крими», а завершается, вполне в духе Альмодовара, тем, что одна из героинь сбрасывает подругу-соперницу с моста и выходит «на каблуках и в перьях», чтобы исполнить свой коронный танец и завершить его уже в наручниках. С другой стороны, не случайно одну из героинь играет Эва Фрелинг (Мать Фанни и Александра), а вторую — актриса Хелена Бергстрем, по типу напоминающая Биби Андерссон. Сцены из супружеской жизни получились квази-бергмановские, и недаром во время одного из объяснений на экране телевизора возникают титры фильма «Как в зеркале».

Альмодовар прекрасно знает, что делает, снимая в своих картинах трансвестита с художественным псевдонимом Биби Андерссон.

Академичный дедушка Бергман кажется современнее многих «молодых» — как добросовестных последователей, так и яростных оппонентов. Да и что такое академизм в век постмодерна, как не оборотная сторона той же медали? Альмодовар, никогда не набивавшийся в сподвижники, замечательно прокомментировал эту связь в фильме «Высокие каблуки». В ключевой сцене выясняют отношения мать и взрослая дочь, охваченные плотным кольцом взаимной любви и ненависти, ревности и обид. Дочь, пытаясь что-то объяснить и не находя слов, вдруг вспоминает «Осеннюю сонату», садится за фортепьяно, начинает сбивчиво пересказывать сюжет фильма и в нем обретает простейший коммуникативный код. И становится сверхнаглядно ясно, что вся бравада, вся «убийственная ирония» постмодерна существует лишь постольку, поскольку она отталкивается от классических архетипов, переиначивая, переосмысливая их.

Есть ученики послушные: они усваивают канонический опыт и воспроизводят его с дотошностью и прилежанием. Как известно, буквальное переписывание старого текста — не что иное, как постмодернистский акт. Постмодернизм — это тоже «школа», интеллектуальные упражнения непослушных учеников, переутомленных уроками. Альмодовар прекрасно знает, что делает, снимая в своих картинах трансвестита с художественным псевдонимом Биби Андерссон и другого, Мигеля Бозе, сына блестящей пары — легендарного тореадора Домингина и кинобогини, звезды итальянского неореализма Лючии Бозе.

Перевертыши и обманки, подделки и следствия благих намерений… Когда кончается классическая эпоха, можно с уверенностью сказать, что ни Бергмана, ни Висконти, ни, положим, Эрманно Ольми — кинематографистов, создавших свою художественную вселенную, свою космогонию, — уже не появится. Режиссеры настоящего и ближайшего будущего — это мастера искусных копий и неошедевров, собранных из осколков.