Три трудности. О Самуиле Лурье

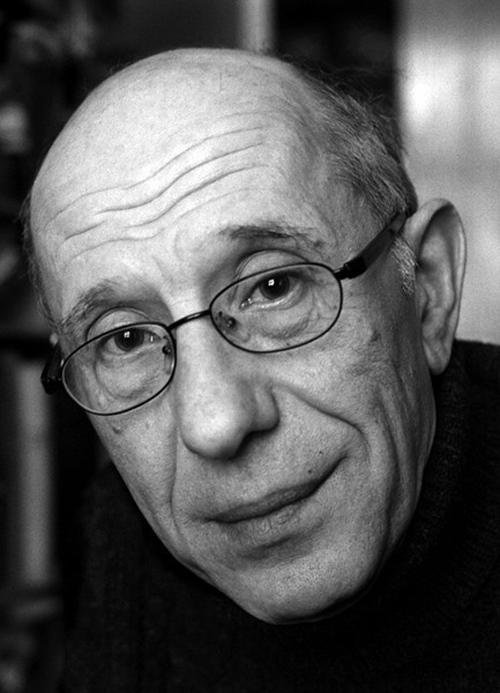

Самуил Лурье

Перепад высот

Писать об умершем Самуиле Лурье очень трудно. По трём причинам. Во-первых, он сам очень хорошо писал. Это были его профессия, его дело, его миссия — хорошо писать. Как всякое хорошее делание, хорошее писание — всегда тайна. Не объяснишь, почему это, собственно говоря, хорошо. И как это получилось вот так, что вышло — хорошо.

Выход один — цитировать. И восторженно вздыхать после цитаты, что не раз делал сам Самуил Лурье, например, в блистательном рассказе про стихотворение Пушкина «Послание к Н. Б. Ю.»: «И скромно ты внимал / За чашей медленной афею иль деисту, / Как любопытный скиф афинскому софисту» — Как хорошо. Как красиво. Как, в самом деле, медленно. Как из-за этого ф гаснет звук, подобно свету. Говорю же: поэзия есть речь, похожая на свой предмет«.

У Самуила Лурье получалось. То есть, ему удавалось встать вровень с великими текстами, о которых он писал. Не всякий на это решится. Да нет, решится-то всякий. Вон, их всяких решительных до Москвы домиком не переставить; не у всякого получится… процитировать гениальные строчки и описать своё от этих строчек впечатление так, чтобы читатель не поморщился. Только что читал Пушкина и вдруг, здрасьте: «это стихотворение содержит а) историю философии б) философию истории в) теорию революции… ващеблин автор жжот, пиши исчо…»

«„Давно Ферней умолк. Приятель твой Вольтер, / Превратностей судеб разительный пример, / Не успокоившись и в гробовом жилище, / Доныне странствует с кладбища на кладбище, / Барон Д’Ольбах, Морле, Гальяни, Дидерот, / Энциклопедии скептический причёт“ — чудесная строчка — цикада и сверчок! — и чудесная шутка: вот только что показали издалека группу западных умников (цветные камзолы, яркие жилеты, кружевные жабо), — но не успели мы мигнуть — одним-единственным словом Пушкин перенёс их на грязную деревенскую улицу в какой-нибудь Кистенёвке: бредут гуськом, подбирая подрясники, — должно быть, по вызову: старуху какую-нибудь отпеть; жаль Даламбер не поместился в строку; а Морле, который практически тут ни при чём, пришёлся в самый раз: ямбическая фамилия».

Вы обратили внимание, что прочли всего одно предложение. Одно — на абзац. Оно настолько, настолько гибко и быстро, что вы не ощутили громоздкости синтаксической конструкции. Абзац выговорен на одном дыхании, но с меняющейся, живой интонацией. Мне за такой скоростью не угнаться. Такой картинг не для моего мотора.

«„Ты помнишь Трианон и шумные забавы?“ — Всю жизнь задаю себе этот вопрос. Какой-то в этой строке ход — глубже человеческого голоса». Нет, не получится подхватить пушкинский ритм. Перепад высот будет ощущаться. Впрочем, это не самая трудная трудность. Ну и что же, если будет ощущаться? Тем глубже читатель почувствует, кого потеряла русская словесность. Тем быстрее поймёт: никто уже не напишет, разбирая халтурно- конъюнктурное (по его мнению) стихотворение гения четверостишие за четверостишием, строку за строкой, вот так:

«„От северных оков освобождая мир, / Лишь только на поля, струясь, дохнёт эфир“ — т. е. когда под воздействием поступающих масс тёплого воздуха начнётся таяние льда и снега: метафоры общего пользования — вроде статуй в Летнем саду — того же качества и в таком же состоянии; а синтаксис симулирует симптомы полиомиелита; но сию же секунду исполнит сальто вперёд:

— Лишь только первая позеленеет липа —

вот видите: опустил рупор, сказал строку обыкновенным голосом — всё стихотворение осветилось улыбкой: а вы что подумали? абзац, подумали, отстой? (Обратите внимание, г-н переводчик: растительность не зазеленеет, а по-; как будто цвет проступит на белом мгновенно, кстати, целое время года пролетело — вся весна —»

Да, никто уже ТАК не напишет. Не сможет. Не успеет за Пушкиным. Ну что же, есть ведь долг перед ушедшим. Надо хоть после его смерти сказать публично то, что при его жизни публично сказал всего один человек, правда, звали этого человека — Виктор Топоров: Самуил Лурье писал по-русски лучше всех своих современников.

«Ленинград — город маленький…»

Вторая трудность посложнее, покомбинированней. Как было сказано в «Осеннем марафоне» Георгия Данелии и Александра Володина: «Ленинград — город маленький». Пусть и шапочно, но я знал Самуила Ароновича Лурье. Пару раз даже выпивал с ним, пару раз бывал у него дома, даже переписывался. И как-то так… влом кроить из человеческой жизни, которая была, в общем-то, не так уж и далека от тебя, саван с блёстками из личных воспоминаний, потому что… видите ли… «не жизни жаль с её томительным дыханьем, что жизнь и смерть? А жаль того огня, что просиял над целым мирозданьем. И в ночь идёт, и плачет, уходя…»

Но… в этом ведь тоже состоит наша задача: рисовать профили ушедших, пока помним, пока «ещё заметен след». Анджей Вайда про это целый фильм снял: про то, как влом рисовать профиль ушедшего, а… надо. «Всё на продажу» называется. Так что постараемся налепить блёстки. И тут нас подстерегает некая… сложность.

Не в том дело, что человек Самуил Лурье отличался от лирического героя своих колонок, книг, статей. Такое случается, верно? Самый яркий тому пример: домосед Жюль Верн, писавший про приключения и путешествия. Нет, живший Самуил Лурье и Самуил Лурье, писавший, на взгляд стороннего наблюдателя составляли единство. Зазоров не было.

Но живший, шутивший, блестяще говоривший Самуил Лурье был замкнут, таинственен. По-настоящему аристократичен. Он был настолько аристократичен, что умел не грязно, изящно материться. Как соли в суп. Помнится, однажды я позвонил ему в 11 утра. В силу разных обстоятельств я скорее «жаворонок». 11 утра для меня уже почти день. А Самуил Лурье был «совой», работал ночью, чтобы ничто не мешало сосредоточиться. Только он и русская речь. Он и русский синтаксис. Ложился поздно. А я этого тогда не знал и позвонил в 11… «Да», — услышал я хриплый голос, испугался и забормотал: «Ой, извините, пожалуйста, я, кажется, вас разбудил?» — «Ничего… Знаете, как в Ленинграде говорили: сплю до первых мудаков…»

Погоны

А почему я смутился и перепугался? Почему не обиделся на «мудака»? А потому что есть у меня одно свойство. Наверное, не слишком хорошее. Я очень субординационный, иерархический человек. Я хорошо вижу… погоны. Настоящие. Я чувствую, кто — генерал, а кто — прапорщик. Кому — можно, а кому — нельзя. Перед кем — навытяжку, а напротив кого с усмешечкой.

И мне дела нет до того, что в реальной российской действительности генерал чаще всего… майор, а прапор случается, что и маршал. Тем хуже для российской действительности. Я всё одно к прапору буду относиться, как к прапору, а к генералу, как к генералу. Это — неправильно. Это — не демократично. В конце концов, всех нас догадал чёрт родиться в России, кого с умом и талантом, кого без оных. И, вообще, прапорщик тоже человек. У него своя трагедия. А уж если он стал маршалом (но остался прапорщиком), то его трагедия — горше. Неизбывнее.

Ладно. Замнём. Не о прапоре речь. О генерале. То, что Самуил Лурье — генерал современной русской литературы — это я понимал и понимаю. Если русская литература и русская культура останутся (в чём я лично теперь уже сомневаюсь), то по колонкам Самуила Лурье будут учить студентов-филологов: как на коротком отрезке текста развить максимальную скорость мысли и эмоции.

Один раз я был свидетелем того, как Лурье… учил. Нас (вместе с ним) пригласили провести мастер-класс среди умных, старающихся писать подростков. По природной своей лености я вывернулся так, что солировал Самуил Лурье, а я слушал. Лурье сказал приблизительно следующее: «Любой грамотный, интеллигентный человек должен уметь написать колонку. Быстро и интересно. Информативно. Пять тысяч знаков максимум за час. Это и в житейском отношении важно. Вот вы попали в какой-нибудь город, застряли в нём, вам нужны деньги, пришли в одну из местных газет. вам дали тему. вы тут же написали. Тут же. Давайте тему…»

Умный подросток с места выкрикнул: «Огонь!» — «Прекрасно!» — отвечал Самуил Лурье, и я стал свидетелем чуда. Это чудо описал сначала Пушкин в сценах с импровизатором-итальянцем в «Египетских ночах», а потом Юрий Олеша, вспоминая, как Багрицкий на спор за пять минут написал сонет.

Мне повезло. Я сподобился ещё раз быть свидетелем такого чуда. На ток-шоу с Дмитрием Быковым. Он довольно заносчиво сказал, что любой стихотворец должен уметь написать сонет за пять минут. «Напиши, — так же заносчиво предложил я, — учти: я не буду прерывать беседу…»

И вот, отвечая на мои вопросы, поэт сочинял. Я заметил, что прежде всего он написал рифмы, и вспомнил, как Бродский советовал одному молодому стихослагателю: «Ваша главная ошибка: вы идёте от мысли к рифме. А нужно идти от рифмы к мысли. Мысль придёт потом. Сначала — рифма…» Конечно, поэтому Варлам Шаламов и называл рифму — поисковым средством стиха.

И ещё я заметил, как в какой-то момент Дмитрий Быков оторвался от листка бумаги и посмотрел мимо меня с детским каким-то, виноватым, чуть испуганным выражением лица — получится?.. не получится? сумею? нет? — это был миг, не более, потом поэт снова быстро, уверенно застрочил по бумаге, весело, остроумно отвечая на мои вопросы.

У Самуила Лурье было по-другому. Он писал по доске мелом, объясняя почему, да отчего… Он чертил и объяснял скелет полёта. Всё равно, как если бы сороконожка двинулась в путь, растолковывая сложный механизм своего движения. Дочертив и дообъяснив, Лурье сел за ноутбук и в несколько касаний отпечатал текст. Всё это было так быстро и красиво, что я… ничего не запомнил, кроме количества знаков.

Волшебное слово — формат. Колонка есть колонка. вынь да положь — 5 тысяч знаков. Чуть больше, чуть меньше, но в этих пределах. По таковой причине я попросил: «Самуил Аронович, посмотрите статистику» Самуил Аронович кивнул: «Законное требование…» и посмотрел. 5 тысяч знаков — тютелька в тютельку, как пуля в центр мишени. Ровно. И текст не фуфло. Вот это количественное обстоятельство так меня поразило, что там в самом-то тексте… про Гераклита и Бродского… с цитатами.

«Вот так, — сказал Лурье, — надо работать. выбирайте тему…» Отроки и отроковицы приуныли. Им только что показали вершину. И каждый из них осознал, сколько до неё карабкаться. «Вода», — предсказуемо пискнули из класса. «Давайте воду», — бодро согласился Лурье. Это был жестокий ход. А Самуил Лурье и не был добрым. Он умел наносить удары. В отличие от своего антипода, Виктора Топорова, дравшегося оглоблей, Лурье фехтовал. Удар рапирой, быстрый и неожиданный, — его боевой стиль.

Современный Лермонтов

Вот не знаю: стоит ли прочерчивать эту линию? А, пожалуй, что стоит. Уж больно она хороша. Как-то раз я пересёкся с Самуилом Лурье неподалёку от Финбана. Книжку что ли какую-то передавал из Публички? — не помню. Передал, спросил: «Вы спешите?» — «Да. На концерт Щербакова» — «?» — «Вы не знаете Михаила Щербакова?» — «Нет», — признался я. «Пойдёмте. Это надо слушать. Я вас проведу».

Ну, я и пошёл, разумеется. И впервые услышал Михаила Щербакова. И обалдел: «То галопом, то вверх тормашками дни мелькают à la драже. Например, эти две с ромашками не полюбят меня уже. Прежде взвыл от такого бедствия, нынче ж только губу скривлю: ничего, как-нибудь впоследствии я их тоже не полюблю! Не мычи, пассажир, так ласково, стоит повесть твоя — пятак. Сколько пива в тебе голландского, я на глаз увидал и так. Худший способ вербовки ближнего — биография с молотка. Эко диво, что ты из Нижнего, да хоть из вышнего… Волочка […] Не формально, а синтаксически, превратив никогда в нигде, над кремнистым путём классически подпевает звезда звезде. Я в торжественном их приветствии не нуждаюсь и не горжусь. Ничего, как-нибудь впоследствии я им тоже не пригожусь…»

Да, я обалдел. В антракте рассказал о своих восторгах Самуилу Лурье. «Хотите познакомлю?» — предложил он. Вообще-то, я не хотел. На сцене только что сидел, пел под гитару, остроумно отвечал на вопросы… Лермонтов, современный Лермонтов. Субординация, господа, иерархия. Набиваться в знакомые к Лермонтову мне как-то не с руки. Да ещё после концерта. Но от таких предложений не отказываются. Я согласился. После концерта пошли за кулисы. Щербаков встретил нас в коридоре. Стоял угрюмый, молчаливый, усталый, выработавшийся.

мИ тут Лурье… врезал. Сияя (а он умел улыбаться; улыбался редко, но метко) представил нас друг другу: «Вот, Михаил Константинович, это Никита Львович Елисеев, замечательный критик. Можете себе представить, до сих пор ни разу вас не слышал, послушал сейчас и в таком восторге, правда Никита Львович?» — вверх тормашками, как те драже… Так умели бить в среде ленинградской интеллигенции: ни одного грубого слова, а оба два — на канатах. И держат улыбочку. Напряжённую: «Здрасьте, дескать, рад встрече…» Дуплет. И оба шара в лузу.

Двойной удар рапиры, быстрый и вежливый. В одну сторону: «Так что же вы за критик такой, замечательный или не замечательный, что в течение пятнадцати лет не замечал такое огромное явление в современной тебе культуре, как Михаил Щербаков?» В другую: «Михаил Константинович, а это правда, что вас совершенно не интересует успех у публики? Что вас (о чём вы неоднократно заявляли) интересует только одно: как слова сочетаются со словами и с мелодией? Эвфония, ритм, рифмы — а до остального вам дела нет. Правда? И вам совершенно всё равно, что вот перед вами некий критик, который в течение пятнадцати лет про вас не слышал, вас не слышал, не замечал?»

Настоящий филолог

А вот Самуил Лурье замечал. Он первым (боюсь, что и последним) из критиков заметил такого писателя, как Дмитрий Горчев. Помню, как однажды вечером зашёл по делу к Лурье. Он готовился к работе. На столе были разложены книги, которые надо было отрецензировать. Я взял первую попавшуюся. Это оказались «Сволочи» Горчева. Открыл и по глазам мне ударило трёхбуквенное слово, что для текстов Горчева неудивительно.

Я ханжески возмутился и даже брезгливо отбросил… «грязную книжку».

Лурье и бровью не повёл. Мол, есть и такое мнение. Потом-то я прочёл Дмитрия Горчева и понял, каким был дураком. А Лурье с самого начала распознал в отвязном матерщиннике великого печального писателя. Очень печального и очень смешного. А почему? А потому что Самуил Лурье был настоящим филологом в точности по определению английского поэта и филолога-классика Альфреда Хаусмена: «Если вам интереснее Эсхил, чем Манилий — вы не настоящий филолог».

В прошлом Самуилу Лурье были интересны Манилии, поэтому в настоящем он обнаруживал… Аристофанов. Его было не обморочить этикеткой, именем, литпремией, пиар-компанией. Он знал своё дело: читать тексты и анализировать тексты, не глядя на этикетку. Однажды я столкнулся с Самуилом Лурье у абонемента Публички. Лурье нёс сдавать сборник: «„Горе от ума“ в русской критике». «Знаете, — сказал он, — Никита Львович, я обнаружил лучшую рецензию на „Горе от ума“ Грибоедова…» — «Гончаров, — осторожно предположил я, — „Мильон терзаний“?»

Самуил Аронович улыбнулся: «Хорошая статья, но я не её имел в виду. Вот, прочтите и попробуйте угадать, кто написал?» Он открыл книжку и я прочёл финал статьи о комедии Грибоедова. Это было, в самом деле, здорово. Неожиданно здорово. Неведомый мне автор писал, что если с чем и сравнивать «Горе от ума» по общественной значимости; по тому, как текст разошёлся на цитат; по точному попаданию в нерв времени, так это с… «Женитьбой Фигаро» Бомарше.

Я в полном потрясении поглядел на Самуила Ароновича, потому что двух более отличных друг от друга комедий было не сыскать. Одна — фарсовая, остросюжетная, хэппи-эндистая. Другая — психологическая, с очень простой фабулой (Пушкин эту фабулу изложил в одном абзаце), с более чем простой интригой, не понять которую может только такой наивный и горячий человек, как Чацкий, ну и — наконец — с очень печальным концом.

То есть, с одной стороны, «Счастье от ума», житейского, быстрого ума лакея Фигаро. С другой — «Горе от ума» дворянского интеллигента, рефлектирующего, философствующего, с презрением отворачивающегося от всего житейского.

Если уж сравнивать «Горе от ума» с какой-нибудь французской комедией, так это с «Мизантропом» Мольера (что не раз и делалось)… Грибоедов просто поменял знаки: мудрый Филинт Мольера стал поганым карьеристом Молчалиным, а плохо воспитанный Альцест — благородным Чацким. И в этот самый момент, когда я вспомнил «Мизантропа», я понял безошибочную, социологическую правоту неведомого мне автора.

Конечно! «Женитьба Фигаро» — пьеса кануна буржуазной революции во Франции; «Горе от ума» — пьеса кануна дворянской революции в России. Житейски умный, хитрый Фигаро — будущий победитель. Благородному Чацкому предстоит поражение. У Фигаро — ça ira! — дело пойдёт! У Чацкого дело идёт к Сенатской и Сибири.

«Здорово! — сказал я. — Молодец. Кто это?» Лурье снова улыбнулся: «Не поверите: Осип Сенковский…» В улыбке Самуила Лурье было что-то вроде: «Вы подумайте! Барон Брамбеус, полузабытый писатель начала XIX века с сильно подпорченной репутацией, беспринципный журналист, то сё, а какой текст выдал!»

Самуил Лурье

Справедливость

Справедливость — вот, что было очень сильно в Самуиле Лурье. Восстановление правильных критериев. Почему его предпоследняя и самая сильная книга называлась «Изломанный аршин»? На поверхности-то понятно: книга написана о Николае Полевом; о том, как сломали жизнь и судьбу российского литератора — вот и эпиграмма на Николая Полевого пришлась кстати: «Отродие купечества, изломанный аршин, какой ты „Сын Отечества“? Ты просто сукин сын!»

Но есть и ещё один смысл в названии. Мерки у нас поломаны, масштабы смещены, аршины изломаны. Нет, не в том смысле, что литературные враги Николая Полевого — Пушкин и Белинский — плохи, а Николай Полевой — хорош, а в том смысле, что не тем меряем, не от той печки танцуем. Не от дел (от текстов, в случае с писателями), а от имён, от этикеток. Звонкое имя — Пушкин! Грозное имя — Белинский! Значит, всё, что сделано Пушкиным и Белинским безусловно хорошо. А вот полу-забытые имя-фамилия Николай Полевой… И если этого Николая Полевого ругмя-ругали Пушкин и Белинский, то, значит, он — никто и звать его никак или звать его… «отродие купечества, изломанный аршин» или просто «сукин сын».

А почему, собственно? Почему «Капитанская дочка» и «Пир Петра Великого» Пушкина — акт гражданского мужества (напомнил Николаю I о том, что Пётр и Екатерина были великодушнее, чем он), а «Параша-Сибирячка» Полевого — угодничество и сервилизм? Вот почитайте-ка про эту… сибирячку…

«„Параша Сибирячка“ написана для идеально чистого голоса. Героиня — 15-летняя девочка, дочь ссыльнопоселенца, ещё при Екатерине отправленного в Сибирь за неумышленное убийство: был страстный картёжник и, должно быть, съездил какого-то шулера медным шандалом по голове.

От случайного прохожего Параша узнаёт, что в России новый царь, Александр I (значит, действие начинается после 12 марта 1801 года), и что летом (на самом деле 15 сентября) в Москве состоится его коронация.

На следующий же день она бежит из дома и пешком, питаясь подаянием, добирается за эти полгода через всю страну до Кремля. (Пропускаю несколько эффектных эпизодов.) Царь сходит с Красного крыльца, она падает ему в ноги, весь народ становится на колени и просит за неё. Александр, естественно, объявляет помиловку отцу, а дочери, как очнётся, велит передать его благодарность: за то, что дала ему случай на доброе дело. Полная победа беззаветного милосердия. Параша летит в Сибирь, к отцу, в эпилоге все счастливы.

Цезура запретила пьесу моментально, и, надеюсь, вам понятно — почему. Хотя в пьесе и сказано раз сто, что отец Параши находится в Сибири 16! — 16! — 16 лет, но на дворе — 1840-й: со дня несанкционированного пикета на Сенатской — 15! 15! 15!

Вообще, это было чистое безумие, хотя и не без блаженства. Полевой конкретно и буквально рисковал головой (я так и чувствовал: рано или поздно этой рифмы не избежать). Николаю было отчего прийти в ярость и помимо аллюзии на политзаключённых: на его собственной коронации произошёл точно такой же случай: сёстры Пассек встали на колени и подали просьбу о своём отце (амнистировать или реабилитировать, не помню, см. „Былое и думы“); естественно, их повязали, закрыли на целый день в обезьяннике ближайшего ОВД, отпустили только на ночь глядя, отцу же вместо реабилитации — шиш. Главное — Полевой был в курсе (Вадим Пассек был его хороший знакомый), — то есть совершенно сознательно помещал упомянутую свою голову непосредственно в пасть».

(Опускаю ряд эффектных сцен с участием артистки Асенковой, исполнительницей роли Параши Сибирячки, как она выбивает в свой бенефис премьеру пьесы Полевого.)

«Читатель! ау, читатель, если вы есть! Вдумайтесь, пожалуйста: мы с вами только что раскрыли преступление века. Позапрошлого и прошлого. Эта пьеса Полевого — один из самых благородных поступков русской литературы. Автор — как Пушкин в „Анджело“ и „Капитанской дочке“ — восславил милосердие. Сделал всё, что мог, чтобы власть и публика вспомнили о декабристах и пожалели их.

Ну да, используя старый, как мир, приём соцромантизма: ах, Иосиф Виссарионович, как бы вас любили — даже сильней, чем сейчас! — если бы вы были таким человечным человеком, как Владимир Ильич!

И за это „Параша Сибирячка“ объявлена образцом конъюнктурной халтуры, а Николай Полевой — ренегатом.

Хотя про, допустим „Пир Петра Первого“ полагается думать и писать так:

„Стихотворение, посвящённое анекдоту о примирении Петра с подданным (Меншиковым или Долгоруким), является одним из звеньев в общей цепи ходатайств Пушкина за декабристов. В данном случае пример из жизни Петра является призывом к царю „мириться с подданными“, т. е. вернуть из Сибири декабристов…“

Что же это такое, я вас спрашиваю, граждане? Это же полный, окончательный, всеобъемлющий караул!»

Надо сказать, что согласный, искренний, из сердца идущий вопль всех современных представителей и представительниц СНОП (советской науки о Пушкине — издевательская аббревиатура Самуила Лурье) доказывал: он попал в «десятку». Хотя меня этот взвизг вчуже удивил. Я и не подозревал, что в среде образованных, дипломированных филологов так всё запущено.

Ну да, да, лихой фельетонный стиль, но не всем же писать, «как обычно пишут аспиранты философии. Бильярдными киями. А понятия бьются круглыми боками друг о друга, как шары». Кто-то и по-другому умеет. И потом, братья-филологи и сёстры-филологини, вы поглядите, как между делом, в фельетонном журналистском стиле делается литературоведческое открытие. Сейчас процитирую, а пока замечу: процитирую две странички, а иной бы на диссер раскатал или на статью в академическом журнале под заглавием: «Об одном источнике одного стихотворения А. А. Ахматовой». И мухи бы померли с тоски над этой статьёй. Глядите, как это делается.

Самуил Лурье напропалую издевается над пьесой Нестора Кукольника «Рука Всевышнего Отечество спасла» (за отрицательную рецензию на которую был закрыт журнал Николая Полевого «Московский телеграф»):

«Явление второе действия первого. Депутация нижегородцев с Мининым во главе прибывает в усадьбу Пожарского — чтобы, значит, просить его принять командование. Но какая горестная неожиданность: князь-то при смерти. Буквально с минуты на минуту испустит дух. Успевает лишь завещать народу всё своё имение (включая земельные угодья) и попутно распорядиться насчёт жены и сына:

Сожгите их! — Да изверг иноземец

Не поругается моей супруге

И сироту князей в полон не возьмет!

После чего опускается на подушки и ни на что более не реагирует. Депутация молча проливает слёзы, утираясь рукавами армяков.

Но тут Минин внезапно впадает в транс. Походкой лунатика приближается к одру умирающего и долго всматривается в потолок зрительного зала. Как бы дожидаясь, чтобы его переключили на режим громкой спецсвязи. После не слышимого никем, кроме него, гудка (или щелчка) начинает говорить.

Творец! О, преложи Твой гнев на милость,

Всех нас возьми, но жизнь ему продли;

Всех порази смертельною косою,

Но дай ему все наши жизни вместе!

Ответа нет. Минин, однако, не сдаётся. Стихи — назойливей, предложения — заманчивей.

Есть у меня жена и дети… Боже!

Возьми меня и их, мы здесь не нужны;

Скажи, я принесу тебе на жертву,

Что повелишь, но жизнь ему продли!

В тишине слышен только метроном Чейн-Стокса. Минин конкретизирует условия сделки — слегка смягчая их:

Моя жена пускай меня разлюбит,

Пусть дочь моя умрёт в недуге тяжком,

Пусть сын неблагодарность мне окажет…»

(Я читал этот текст вслух одной умной и образованной женщине, и в этом месте она прервала моё чтение. «Подожди, — сказала она, — но это же…» — «Да», — сказал я и продолжил читать.)

«Минин хватает пациента за руку — и чудо наконец-то наступает: раб Пожарский открывает глаза и сообщает, что чувствует себя превосходно. Все падают ниц и простирают руки к небу. Святая Русь, будем считать, спасена, поскольку теперь-то очевидно: Господь её простил. Ради Минина, раз уж он такой беззаветный фанатик православия. Минину, наверное, даже не придётся отвечать за базар. (Хотя, например, жена — просто для порядка — могла бы и разлюбить.) А княгиня-то я думаю, как рада, что её не сожгут.

Забавляйтесь. Но сверхъестественные факты попадаются даже в истории литературы. Чтобы далеко не ходить — ну как вы объясните, что в 1915 году вот этот самый кукольниковский текст превратился в стихотворение Анны Ахматовой: Дай мне горькие годы недуга, / Задыханья, бессонницу, жар. / Отыми и ребёнка и друга, и так далее, — только отведи опасность от родного государства».

Неплохо, правда? À propos — и в нём открытие, литературоведческое. На самом-то деле, я думаю, что такие à propos тоже злили «аспирантов философии», верных бойцов СНОП, как злили инспектора Лестрейда выходки и находки Шерлока Холмса. Он со всем Скотланд-Ярдом вовсю старается, а тут приходит какой-то псих со скрипочкой — и всё, как на ладони. И что обиднее всего: всё на ладони и лежало. Бери, читай, сравнивай. Ну, кто ж полезет Нестора Кукольника читать?

Трудности чтения

Здесь, правда, закавыка. Не так-то это просто: в высокодуховной России, озабоченной проблемами безопасности, в том числе и информационной, читать. Я был свидетель, умиленный, как читал Самуил Лурье в Публичке «Московский телеграф» и прочие повременные издания начала XIX века. Это, знаете ли, материал для фельетона Михаила Золотоносова.

Для начала Самуилу Лурье сообщили, что, как он есть пенсионер, то (невзирая на членство в Союзе писателей) такую ценную книгу, как «Московский телеграф» за 1826 год, ему выдать не могут. Вот, если он притаранит какую-нибудь бумагу из учреждения, что «Московский телеграф» и прочие ценные издания ему нужны не для развлечения, а для общественно-полезного дела, тогда — пожалуйста.

Притаранил… из журнала «Звезда». И что вы думаете, ему сразу выдали конволют? Фига с два. Его отправили в отдел микрофильмов в новом здании Публички на Московском проспекте. Внушительное такое здание в стиле необрутализма. А вы знаете, что такое микрофильмы Публичной библиотеки? О, вы не знаете, что такое микрофильмы Публичной библиотеки! Это — чудо техники второй половины 50-х годов ХХ века. Диафильм и диапозитив. Все глаза испортишь, глядючи в экран и регулируя освещённость оного, ну и ручками, ручками тяни плёночку, аккуратненько, чтобы в точности попасть на освещённый экран.

Но это ещё не всё. вы будете-таки смеяться: плёнка оказалась засвеченной. Самуил Аронович — обратно на Садовую, 18 (ст. метро «Гостиный двор» по прямой ветке от ст. метро «Парк Победы».) А ему там — в лоб: «Плёнка засвечена? А документ? Документ, подтверждающий, что плёнка засвечена, где? Вот тут на требовании должен быть штамп: плёнка в неисправном состоянии. Будьте любезны…» И вот так пожилой литератор, которому жить оставалось два года, нарезал круги от ст. метро «Гостиный двор» к ст. метро «Парк Победы» и обратно. Материал собирал для книги о другом литераторе.

Господибожемой, ну, почему в России при любом историческом повороте на верху (на самом нижнем верху и самом верхнем верху) всегда и во все времена оказываются… конвойные овчарки. Верные (пропустим мат) Русланы? Кстати, вот эти вот «обстоятельства места и времени» («в России»… «всегда») тоже немало поспособствовали согласному обиженному вою по поводу «Изломанного аршина».

Самуил Лурье умело и безжалостно ломал дорогой сердцу каждого образованного патриота-интеллигента миф о «золотом веке» русской культуры. Не было никакого «золотого века», — спокойно доказывал Самуил Лурье. Талантливые и даже гениальные люди были. И было им очень, очень тяжело. Не легче, чем бывало всегда. И как может быть «золотой век» культуры в стране XIX века, основа экономики которой — рабский труд, а основа политики — неограниченная власть одного человека?

Самуил Лурье совершенно сознательно осовременивал реалии начала российского XIX века, о чём он мне (чем я горжусь) написал в письме в ответ на некоторые мои соображения о его книге:

«А суть „Аршина“ действительно не в том, чтобы обличить современность, попрекнув ее сходством с подлой, рабской империей. И не в том, чтобы наоборот. А в том, что описывается одна и та же структура. Да, не девшаяся никуда. Один и тот же способ мышления. И такое же единство партии с народом. Причем я работал для читателя (уже не будущего, а прямо теперешнего реального), который понятия не имеет о разнице между околоточным и оперуполномоченным, между журналами „Современник“ „Наш современник“ и т. д. Ну, не важно теперь».

Долгое прощание

«Возвратимся паки на первую беседу, отнюду же изыдохом», как писывал во времена оны протопоп Аввакум, а Самуил Лурье, его цитируя, продолжал: «и бесстрашно прыгал обратно. Спиной обратно. Текст при этом никуда не возвращался, а только взлетал ещё выше, как воздушный змей». Не уверен, что у меня получится. Попробую. вы не забыли, я в самом начале сообщил: «писать о Самуиле Лурье трудно. По трём причинам…» Первые две перечислил и елико возможно постарался их преодолеть. А третья?

А третья — самая главная, самая парадоксальная. Дело в том, что, начиная со своего романа о литераторе Писареве и заканчивая последней своей повестью «Меркуцио», Самуил Лурье сам о себе всё написал. Причём в том самом жанре, который я вот сейчас осваиваю. В жанре последнего слова. Прощального слова.

«Такая забава была в 167-й мужской: распинать Христа. В полутёмном коридоре человека — того, кто был мной в 1952 году, — два сапиенса постарше и соответственно покрупней, ставят спиной к стене и к ней же прижимают разведённые руки. А ещё один сапиенс берёт этого человека за подбородок — и бьёт об стену его затылком.

Тринадцать сотрясений мозга! (За два года насчитала тогда и уверяла меня впоследствии моя мать. Наверное, всё-таки меньше.) Я их даже немножко полюбил: не надо было в школу; однажды (наверное, не однажды) купили плитку шоколада; я лежал в постели, и мать читала мне Диккенса: „Жизнь и приключения Николаса Никльби“.

Разбитое колено,, сломанный нос. Какие пустяки. И даже самый мрачный день — 14 января 53-го — теперь вспоминаю почти смешно. Хотя и не смешно.

Эй, однокорытники! Если кто из вас ещё жив и если кого иногда, случайно пощипывает совесть, — не горюйте! Страна боролась с космополитизмом; в частности, вы — со мной. Всё нормально. Мне посчастливилось: видать, крепкая была башка. вам не удалось выбить из меня, как пыль из коврика, — этот самый космополитизм.

Не то чтобы я этим гордился, гордиться тут нечем, да и не умею я чувствовать гордость (как выяснилось — и страх; да, представьте, сам удивляюсь). Но как-то радует меня, что я жил и умру безродным космополитом. Как всякий разумный человек.

Как лучшие из тех, кого я встретил в жизни; кого читал; про кого читал.

Называю наугад: как Спиноза. Как Лермонтов. Как Шаламов. Как Оруэлл. Как Брэдбери.

Как мой Меркуцио».

Думаю, что в конце семидесятых, когда Самуил Лурье принялся за книгу о Писареве, он понял? почувствовал? — что-то заканчивается, завершается, и он вместе с этим заканчивается, завершается. Уходит. Дело не в канцере, хотя болезнь — таинственная, мистическая. Дело в другом. В том, о чём отлично сказал одной строчкой Борис Слуцкий: «Я знаю, что дальше молчание, поэтому поговорим». Вот Самуил Лурье и говорил, зная, что дальше — молчание. Поэтому он и говорил так веско, что чувствовал: он говорит последние слова. Он говорил о себе и об умирающей вместе с ним культуре: свободолюбивой, космополитической, индивидуалистической, поневоле… пессимистической.

Да, пессимистической, поскольку он видел и понимал: хрупкий росток свободы нипочём не приживается на родимой почве. Родимая земля всё роет окопы, могилы глубокие роет. Довольно жуткое ощущение: всё то, что дорого тебе и таким, как ты, абсолютному большинству населения твоей страны — пофигу бантик. Ты веришь в то, что «пусть личность не больше, чем глаз муравья, но личность есть личность — так думаю я…», а вокруг радостный хор: «единица — вздор, единица — ноль, голос единицы меньше писка».

Есть нечто куда более важное, чем личность: партия-держава-церковь-органы безопасности-деньги и лучше, чтобы вот это всё, всё вот это — в одном флаконе, одним словом, на одном дыхании (Джойс любил составлять такие супер-слова): партиядержавацерковьорганыбезопасностиденьги!

Процитирую-ка я напоследок финал короткой рецензии Лурье на книгу: «Андрей Сахаров. Елена Боннер. Дневники»: «Ну и что касается народа. В Горьком к А. Д. иногда подпускали какого-нибудь агрессивного резонёра, зачем — сейчас увидите. Вот вам конспект диспута: „Когда я копал яму под дубок, ко мне подошёл молодой человек в военной форме […] Он был слегка выпивши (а может, не слегка). Он хотел со мной поговорить по душам. Его вопросы — чего я добиваюсь? Его тезисы — 1) Не надо с… ть против ветра. 2) Не надо идти на поводу у жены. 3) Русский Иван проливал кровь, он должен быть главным в мире. Я сказал — добиваюсь — 1) чтобы оружие (он говорил об оружии) не было использовано для нападения или шантажа; 2) чтобы хорошие люди не сидели по тюрьмам (его реплика: «… с ними, пусть сидят»)…” Собственно вся история России сводится к этому диалогу. Последнюю фразу исполняет многомиллионный хор в сопровождении оркестра».

Тонкие и умные люди хорошо распознавали прощальность текстов Самуила Лурье, буде то колонки, рецензии, статьи или книги. У меня был друг, замечательный историк, Олег Кен. Однажды я принялся нахваливать ему колонки Самуила Лурье в газете «Дело». Он покачал головой: «Очень талантливо. Но я не могу их читать…» — «Почему?» — удивился я. «А такое впечатление, что слышишь голос: Товарищи пассажиры! Крышка гроба закрывается. Следующая остановка…»

Он тоже умер. И я, как собака вою, над его головою. Над всеми их головами.

Читайте также

-

Синефильская Россия — Десятка лучших в моменте

-

«Учиться воздуху» — О последней мастерской Сергея Соловьева

-

Кукарача-синефилия — Советы музыкального подполья

-

Не время для... — 2023 в российском кино

-

Вечная весна в золотом городе — Лучшие мультфильмы 2023 года

-

Следуй за человеком-мухой — Энтомологические итоги года