Выставка ерунды. Тегеран-73: облава на блатных

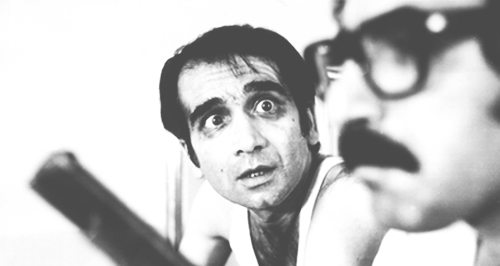

Бехруз Восуги, 2013, Фото: Гергедан Мевсими

Пожалуй, ни одна страница мирового кино не окружена столь пламенным ореолом гибельного романтизма, как фильмы про блатных, пережившие бум в Иране в последнюю декаду правления шахской династии, с 1969 по 1978 год. Достаточно сказать, что событием-застрельщиком исламской революции считается поджог абаданского кинотетра «Рекс» 19 августа 1978 года, когда зрители оказались запертыми внутри, и из 700 (!) человек, пытавшихся спастись через крышу, 377 сгорели заживо. Эти 700 человек набились в тот вечер в «Рекс», чтобы посмотреть одну из громких картин блатного кино, фильм Масуда Кимиаи «Олень» (1976) с главной звездой этого направления, иранским Делоном — Бехрузом Восуги, который играет в этой ленте героинового наркомана, давшего в своей квартире укрытие школьному другу, раненому и преследуемому полицией после в остальном удачного ограбления банка.

Трагедия в «Рексе» стала первой в серии поджогов, уничтоживших 180 из 400 существовавших на тот момент в Иране кинотеатров: сторонники аятоллы видели главную опасность в проводимой шахом «вестернизации» Ирана, и блатное кино с его полуодетыми героями и героинями, ночной жизнью, потоками рома, наркотиками, истериками, взвинченным насилием и такими же взвинченными до отчаяния эстрадными песнями стало жупелом для исламистов.

Олень. Реж. Масуд Кимиаи, 1976

Разумеется, после революции фильмы этого направления оказались под запретом; Восуги посчастливилось в момент переворота оказаться в Штатах, где он снимался с Сибил Дэннинг в триллере «Кошка в клетке», и он разумно предпочел калифорнийскую безвестность тегеранским застенкам. Однако — и в этом главный парадокс и двойное осадное положение иранских блатных фильмов — даже лояльные к нынешнему режиму историки иранского кино относят эти картины, и в частности «Оленя», к так называемой иранской «новой волне», которая, взяв за основу принципы французской «новой волны» и итальянских неореалистов, способствовала росту недовольства социальной отчужденностью и бунтарского своеволия в среде городской молодежи Ирана и подготовила появление того самого иранского фестивального кино, что с 1990-х годов заставит западных интеллектуалов думать об иранском режиме как об «исламизме с человеческим лицом». Блатные фильмы сегодня изъяты из обращения: их пересматривают только эмигранты, делая бесконечные копии с пиратских видеокассет, которые удалось вывезти в конце семидесятых из Ирана; разумеется, фильмы эти на фарси и без субтитров. Мы, как часто выходит с потерянными странницами зарубежной киноистории 1950–1980-х годов, благодаря такому уникальному институту, как советский кинопрокат, оказались в привилегированном положении: в Госфильмофонде хранятся дублированные копии некоторых таких фильмов. Один из них, «Жертва интриги» (1970; оригинальное название — «Окно») я пять лет назад смог вытащить в кинотеатр «35 мм», когда проводил там ретро-показы для читателей «Афиши», другой, «Попутчик» (1975), стараниями энтузиастов доступен в сети.

Но для остального мира и, в первую очередь, для жителей самого Ирана, не будучи уничтоженным полностью, блатное кино шахского Ирана по большей части остается фигурантом книг и статей об иранском кино, этаким сладким воспоминанием очевидцев о «золотом веке», доказательства существования которого развеяны ветром. Лишь сами иранские кинематографисты знают подлинную цену этих картин: когда в 2000 году лидер постреволюционного фестивального кино Аббас Киаростами («Вкус вишни») получал на фестивале в Сан-Франциско приз Акиры Куросавы, он переадресовал его находившемуся в зале актеру в изгнании Бехрузу Восуги. Киаростами совершил это не для красоты жеста: в 1969 году он, новичок в кино, делал титры для первого блатного фильма «Цезарь» — и помнил, кому обязана славой иранская «новая волна».

Цезарь. Реж. Масуд Кимиаи, 1969

Первый блатной аккорд

Под музыку, напоминающую Генделя в исполнении похоронного оркестра, вязь с именами создателей картины возникает на фоне наивных, выполненных, однако, в традициях персидской дворцовой живописи, картинок с древними царями и героями эпосов, отрубающих друг у друга головы, грозящих кинжалами и сливающихся в рукопашных. Далеко не сразу мы замечаем под этими картинами волосы, какие растут у мужчин на груди, видим руку — картинки вытатуированы на мужских телах. Так начинается «Цезарь».

Возможно, татуировки и не удалось бы поначалу маскировать под обычный рисованный фон, когда б кино было цветным. Но оно черно-белое, к тому же снятое с минимумом искусственного освещения. Таким оно сделано не из-за бедности иранской кинотехники. Роскошные цветные широкоэкранные фильмы снимали в Иране как до «Цезаря» — вспомню не только с сокрушительным успехом шедший в СССР, но и участвовавший в Берлинском конкурсе «Семейный талисман» (1958, реж. Сиамак Ясами) с его древнегреческими страстями в пустыне, похотливой неверной женой, позарившейся на племянника, ядом в бокале и коброй под подушкой, — так и после: в этой технике создан один из немногих пересекших все границы и по сей день существующих как в советском дубляже, так и с английскими субтитрами шахских фильмов «Тангсир» (1974, реж. Амир Надери) о бунте против ростовщиков с Бехрузом Восуги в его самой плакатно-героической роли.

Режиссер Масуд Кимиаи, после революции оставшийся работать в Иране, признавался, что создавая эту историю мести, показавшую, что для человека небогатого встать на путь защиты своей чести автоматически означает встать на путь уголовника, вдохновлялся черно-белой образностью и мизансценами картины Циннемана «Ровно в полдень» (1952); однако в фильме, где процитирован и Хичкок, это вдохновение идет опосредованно через французскую «новую волну», загипнотизированную старым Голливудом. Кимиаи не только отказался от цвета, он почти не пользуется иными осветительными приборами, кроме тех, что находятся внутри кадра, оттого вечерние интерьерные сцены приобретают за счет брошенных на стену героями теней зловещесть, а ночной Тегеран становится морем черного, в котором фантастически колышутся абстрактные огни фонарей и реклам. Снимая на улицах, он выбирает осень, когда ветки голые, а точку съемки — с крыши, так что тегеранские проспекты, по которым ходят герои, становятся точь-в-точь как Елисейские поля в годаровском «На последнем дыхании» или снятые через ветровое стекло движущегося авто — второй любимый способ съемки Кимиаи — парижские бульвары в годаровском же «Жить своей жизнью».

В прологе фильма девушка кончает с собой, оставив записку, что ее изнасиловали. Ее брат-мясник в фартуке и черной шляпе идет разбираться с насильником, но его закалывает ножом один из двух младших братьев негодяя. Мать безутешна. Тут на сцену выходит младший брат мясника — Цезарь (Бехруз Восуги).

Чтобы актер стал звездой, важно обставить его первое появление. Кимиаи снимает прибытие поезда точь-в-точь с того же ракурса, что и братья Люмьер, — впрочем, этот кадр любили повторять и авторы спагетти-вестернов. Когда поезд пустеет, камера заглядывает вместе с вокзальным контролером в одно из купе: там спит парень с прической «львиная грива» (она войдет в обиход иранских парикмахеров и молодежи как «стрижка «Цезарь»» и будет украшать головы большинства вышедших на улицы революционеров). Он нехотя и лениво просыпается, трет глаза: успешно снимавшийся и до этого в главных ролях любовных историй актер Восуги просыпается к своей новой славе запальщика поколения бунтарей, просыпается в прибывшем поезде нового иранского кино.

В этой картине он большей частью замкнут и молчалив, как Делон в «Самурае» (1967); с фильмом Мельвиля «Цезаря» в отличие от шести последующих совместных работ Кимиаи и Восуги роднит лаконичность и сосредоточенность на одной-единственной теме. Довершает впечатление особое строение глаз актера, напоминающего в этой роли Мифунэ в его поздних, непроницаемых киновоплощениях вроде «Гения дзюдю» (1965). В Тегеран герой Восуги возвращается с заработков, загнув задники от ботинок под подошвы, чтоб не натереть ноги. Когда он узнает о семейной трагедии, он выпрямляет задники штиблет, меняет белую рубаху на черную, и, ритмично размахивая при ходьбе руками от локтя, идет мстить.

Цезарь ходит по чайным, ночным клубам и ресторанам, чтобы безмолвно слушать байки блатных болтунов с заклеенными пластырями мордами, соблазнять танцовщиц и куплетисток — до того момента, пока кто-то из блатных не проговорится про место, где скрывается тот или иной из троицы братьев-убийц. Тогда он идет убивать. Особенно брутальна первая сцена убийства, в бане: Восуги, повязав на бедра полотенце, долго приглядывается к своей будущей жертве в осколки разбитого зеркала, у которого повесил опасную бритву, а когда тот проходит в кабинку, следует за ним. Он прижимается к нему сзади и заталкивает ему в рот ладонь. Потасовка двух голых мужчин, снятая сверху и напоминающая объятья, снята в тот же год, что аналогичная революционная сцена из «Влюбленных женщин» Кена Рассела, где впервые в англоязычном кино звезды-мужчины снялись обнаженными. Только у Кимиаи все закачивается четким движением бритвы, кровавой пятерней на кафельной стене и незабываемым взглядом облегчения на лице Восуги, когда тот откидывает голову под душ, в то время как у его ног в луже крови скорчился первый труп его врага. Выйдя из кабинки и дав служителю обернуть свои бедра в полотенце, он неспешно расплачивается и уходит — эта долгая немая сцена, озвученная лишь плеском воды и ударами массажистов, по своей концертности, выпуклости, отточенности и отдельности сопоставима с ударными песнями из американских мюзиклов.

В финале тяжело раненного Цезаря полиция выслеживает в железнодорожном отстойнике. Цезарь ищет убежище в таком же составе, на каком приехал, только у одного из вагонов вырвана половина — словно каким-то взрывом. В эту зияющую дыру он и устремляется. Проведя весь фильм за столиками переполненных шумных ночных притонов, в конце своего пути он присаживается за столик пустого заброшенного вагона-ресторана, который никуда не идет. За пыльным окном в рассеянном дневном свете возникают фуражка и дуло полицейского.

Реза с мотором. Реж. Масуд Кимиаи, 1970

Второй блатной аккорд

1969-й историки называют годом рождения иранской «новой волны», а фильмами, ее породившими, — «Цезаря» и «Корову» Дарьюша Мехрджуи. Считается, что после этих картин интеллигенция и городская молодежь начали ходить на иранское кино, которое прежде обдавали презрением. Но если фильмам Мехрджуи, больше ориентированным на неореализм, потребовалось совершить экскурсию на Запад, в Венецию и Москву, откуда, увенчанные восторженными откликами прессы, они вернулись наслаждаться славой на родину, как приходит из похода завоеватель, то «Цезарю» и прочим картинам с Восуги, танцевавшим от французской «новой волны», такой вояж не потребовался. За те два года, что Мехрджуи толкал своих «Корову» и «Чудака» зарубежному зрителю, Восуги стал кумиром и выразителем чаяний молодежи, и Мехрджуи вернулся на готовенькое.

«Цезарь» привел лучшую и юную часть Ирана на иранское кино. В последующих работах Восуги и его режиссеры отошли от лаконичности первой, насыщая сюжеты когда комедией, когда мелодрамой. Но выпестовалась тема, и одно время она была неизменной: это заманчивость и обреченность попыток героев Восуги пересечь классовую черту, прижиться в домах побогаче.

Уже в следующей совместной картине с Кимиаи, «Реза с мотором» (1970), персонаж Восуги совершает этот социальный прыжок за счет забавной сюжетной выдумки. Его Реза, который, когда не ворует, развозит по кинотеатрам на своем мотоцикле бобины с пленками, оказывается как две капли воды похож на знаменитого писателя. Частью плана очередного ограбления, показанного с тщательностью, достойной мельвилевского «Красного круга» и мультфильма «Ограбление по-французски», является сумасшедший дом, где Реза симулирует болезнь, чтобы иметь алиби на ночь похищения фабричного сейфа. Его двойник-писатель приходит в тот же дурдом, чтобы набрать материала для новой книги, где он собирается живописать помешательство. Разумеется, персонал больницы принимает писателя за Резу и запирает в одиночке, а писательский шофер — Резу за своего босса. Отдельное синефильское наслаждение — сцены, где Реза «возвращает» любовь невесты писателя, охладевшей было к своему избраннику, произнося реплики Делона и Джеймса Бонда из фильмов, которые он доставлял в кинотеатры.

Реза с мотором. Реж. Масуд Кимиаи, 1970

Но в то время как Реза ласкает очарованными глазами летние кинозалы на тегеранских крышах и афиши фильмов, «невеста» тащит его в другую сторону: более привычные ей дорогие клубы и варьете, — где Реза, простосердечно выучивший кодекс поведения у названных героев, ввязывается в драки с богатыми проходимцами, по его мнению, «недостойно» обращающимися с его невестой. Только если повторить реплику за Делоном он может, так же раскидать по стенам клуба банду негодяев ему не по силам, несмотря на то, что он запоминал и сцены драк, и Реза с окровавленным лицом воет на коленях на круглой сцене кабаре.

Деньги, похищенные в ту ночь, Реза спрятал за экраном одного из летних кинотеатров. Он хочет вернуть их на фабрику. Но его выслеживает колоритная компания подельников: трое типов в дешевых черных костюмах и щуплый подросток в «неореалистически» заправленном в штаны свитере. Этого подростка играет Сеид Кенгерани, которому суждено восемь лет спустя увести у Восуги славу звезды номер один, сыграв с бывшей женой и экранной партнершей Восуги, иранской кинодивой и величайшей эстрадной певицей Востока Гугуш, в «Долгой ночи», о которой я писал в прошлой колонке. Расклад напоминает ту сцену из фильма реально сидевшего короля французского блатного кино Жозе Джованни «Двое в городе» (1973), когда завязавшего вора Делона приходит уговаривать вернуться в дело тройка бывших подельников, а с ними новичок, пришедший взглянуть на своего кумира в надежде работать вместе, в исполнении Жерара Депардье. В тегеранском же кинотеатре завязывается драка с поножовщиной — на сцене у экрана, а подросток Кенгерани довольно усаживается в зал посмотреть это всамделишное кино о наказании решившего завязать блатного кумира. Реза хватается за рану, а потом за экран, оставляя на экране кровавую пятерню — как первая жертва Цезаря в бане на стене.

Когда бандиты убегают с награбленным, он спускается со сцены в зал — но точно так же, как ему не суждено было ни жить, ни умереть на месте своих киноидолов, он не умрет и как кинозритель. А умрет он простой, жестокой и неэффектной смертью, когда грузовик врежется в его мотоцикл и никто не узнает в очередном распластанном на асфальте уличном парне романтика-синефила, которого кино позвало в даль, не существующую на карте реальности.

Жертва интриги. Реж. Джалаль Могаддам, 1970

Не столь кроваво-зрелищной, но не менее обреченной станет и попытка пересечь классовый барьер у Сохраба — героя Восуги из «Жертвы интриги» (1970, реж. Джалаль Могаддам), сюжет которой подсказан «Местом под солнцем» (1951) Джорджа Стивенса, а центральная, идущая под единую оркестровую тему с меняющимися, от жирного саксофона до бестелесного девичьего голоса, ведущими партиями (вообще, музыка — одна из сильнейших сторон иранского блатного кино) десятиминутная сцена ангельски-невинного счастья любви втроем, с велосипедными прогулками, покачивающимися кронами деревьев, взаимным натиранием маслом от загара, лаптой и т. п. — «Жюлем и Джимом» (1961) Трюффо. Особенно врезается в память сцена, когда осиротевшего героя, которого богатый дядя взял на свой завод мойщиком, родственники приглашают на прием в свой дворец. Сперва жена дяди отправляет его к своему сыну Джамшиду, чтобы тот подобрал ему более подходящую одежду: сцена переодевания двух молодых людей у гардероба напоминает аналогичную, с Майклом Йорком и Хельмутом Гримом, из более позднего «Кабаре» (1972). Затем уже переодетый Сохраб завязывает разговор с девушкой Джамшида, Лейли (Гугуш), — но тут вступает музыка, гости начинают танцевать, и неотесанный Сохраб вынужден ретироваться: под лестницей веселящегося и расплывшегося пятном засвеченной пленки палаццо он, вдрызг пьяный, будет в непроглядной черноте безыскусного черно-белого кадра колоть орехи каблуком дорогого ботинка.

Именно с Джамшидом и Лейли Сохрабу предстоит радость незамутненной денежными проблемами и досужими моральными ограничениями любви. Его гардероб пополнится шерстяной майкой-лапшой и белой клубной приталенной рубахой с пущенными по линиям торса двумя вертикальными узорами из крохотных цветков, но и этому прекрасному юноше городское дно позволит побывать в сказке совсем ненадолго — как Резе. Та же участь ждала б и потомственного вора Али из «Попутчика» (1975, реж. Масуд Асадоллахи) — когда б налившаяся новыми талантами и историями «блатная волна» не направила свое внимание от темы непреодолимых социальных преград к теме непреодолимого одиночества человека вообще.

Попутчик. Реж. Масуд Асадоллахи, 1975

Третий блатной аккорд

«Попутчик» сделан в ключе тех навороченных и безумных комедий, что в восьмидесятых принесли славу Альмодовару: поначалу совершенно непонятно, чем продиктованы поступки богатой девушки Атефы (Гугуш), что несется по Тегерану в свадебной фате за рулем открытого джипа, закатывает скандал директору завода, попадает в аварию, расшибает голову, в полубеспамятстве переживает выкидыш и говорит родному отцу: «Негодяй, ты должен на мне жениться». И уж тем более непонятно, какое эта история имеет отношение к вору Али (Восуги), чей дядя этим утром вышел из тюрьмы, а мать превращает жаркий полдень в ад, вопя, что она наложит на себя руки, если Али не найдет ей 70 тысяч туманов, чтоб откупиться от домовладельца. Удовольствие расплетать эту интригу, кочуя из одной оголтело-комической сцены в другую, предоставляю тем, кто не поленится скачать превосходно дублированную Натальей Рычаговой и другими нашими мастерами копию этой картины из интернета.

Попутчик. Реж. Масуд Асадоллахи, 1975

Нам важно, что Атефа из дворца находится в том же состоянии отчаяния, от которого нищего Али с его орущей матерью и перспективой оказаться бездомным отделяют только бессчетные бутылки выпитого им рома. Когда под захватывающую диско-песню Гугуш — которую, как всегда, когда она в ударе, певица исполняет за кадром, словно перед лицом урагана «Катрина» решившись своим пением либо осадить стихию, либо проклясть недостойный мир, который стихия смоет, — эти двое несутся, смеясь, на его мотоцикле по серпантинам, и это выглядит как восьмиминутный гимн почти недостижимому счастью единения в свободе. Мотоцикл въезжает в первые тоннели у Тегерана, совершает полукруг у великого памятника шахской архитектуры, «Башни памяти царей», появляются автобусы, люди — и с ними из кадра словно вытесняется, глоток за глотком, всякая надежда на жизнь от души и душа в душу. Как и у лент Альмодовара, у этой комедии горький привкус, но, как и в случае с Альмодоваром времен «Женщин на грани нервного срыва» и «Свяжи меня!», величие авторов «Попутчика» заключается в том, что они затеяли эту катавасию не чтобы отнять, а чтоб подарить людям надежду и волю вставать каждое утро, невзирая ни на что.

Улей. Реж. Ферейдун Голе, 1975

Однако в том же 1975 году Восуги сыграл в блатной ленте на ту же тему отчаяния и одиночества, которая подводит зрителя к совершенно иным выводам. И если я завершаю этот обзор именно ею, то не потому, что согласен с безоговорочностью такого приговора, а потому, что преклоняюсь перед этим фильмом как одним из немногих в мире, где рассказана правда. Знаю, что правда, потому что до того, как я посмотрел этот фильм, я, друзья не дадут соврать, сделал и пережил почти то же самое, что Эби, герой Восуги. Правда не нуждается в комментариях, так что я ограничусь кратким пересказом — фильма, а не своей истории.

Фильм называется «Улей», поставил его Ферейдун Голе, и в отличие от всех картин, упомянутых в этой статье, он снят в цвете. При этом принципы уличной съемки и неиспользования осветительных приборов не нарушены: просто благодаря цвету этот фильм с теми же будничными осенними проспектами и обилием ночных эпизодов внешне походит скорее на фильмы Кассаветиса периода «Мужей» (1972), чем на раннего Годара, образный строй которого к середине семидесятых все же стал смотреться и в Иране неким анахронизмом.

Улей. Реж. Ферейдун Голе, 1975

По этим желтым проспектам держат путь из тюрьмы двое сокамерников — Эби (Восуги) и Аг Хоссейни. Заночевав в пустой квартире, Эби идет, естественно, в кинотеатр. Перед входом в зал висит фото голой девушки, удаляющейся в море. Эби улыбается и заклеивает ей задницу жвачкой изо рта. В зале он садится позади задремавшего мужчины и из его перекинутого через спинку кресла плаща стягивает бумажник. Кстати, в Иране тогда курили в кинозалах, что показано не только здесь, но и в эпизоде похода на индийский фильм из «Жертвы интриги». В 1976 году вышел запрет на курение в общественных местах, после чего в стране незамедлительно начались политические беспорядки, закончившиеся поджогом кинотеатров и революцией.

В бумажнике Эби находит немного денег и три презерватива. Один он освобождает от упаковки. Крупный план: Эби смотрит на презерватив, который держит перед глазами. За счет того, что в этом фильме вместо обычной львиной гривы Восуги щеголяет в стрижке а-ля Кобзон, он невероятно похож на Жан-Клода Ван Дамма.

Улей. Реж. Ферейдун Голе, 1975

Эби идет в бордель. Когда девица отказывается заниматься любовью после того, как запас презервативов у Эби вышел, он затевает с ней перепалку, которую становится слышно в соседнем номере, где развлекается Аг Хоссейни. Хоссейни передает Эби презерватив, и тот снова берет девицу приступом.

Из борделя Эби и Аг Хоссейни идут в чайную, где уличный сброд не только пьет чай и тратит за игрой в карты наворованные денежки, но и ночует на лавках: она выглядит для русского глаза особенно родной, потому что в Иране воду для чая кипятили в самоварах. На соседней лавке умирает наркоман, который когда-то, когда Эби пытался выступать на ринге, победил его в борьбе. Эби забирает его узелок с вещами, идет в общественный душ и переодевается в джинсовую куртку с белым меховым воротничком.

Улей. Реж. Ферейдун Голе, 1975

Он возвращается в чайную, но, услышав от хозяина, что ему самое место в тюрьме — не потому что вор, а потому что больше он нигде никому не нужен, — Эби вызывается на спор обойти семь мест в Тегеране, которые назначит Хоссейни, и в каждом выпить и поесть, не заплатив. Первое — рюмочная, где Эби достаточно пригрозить пареньку за стойкой бутылкой. Вторая — стоячее кафе старой вдовы, которая устраивает истерику: покинув ее заведение, Эби, уже изрядно пьяный, решает не просто сбежать, а объявить обслуге, что он уходит и платить не будет. Заведения становятся все богаче, Эби избивают жирные охранники. С заплывшим глазом он приходит в ресторан, где трио южноамериканских музыкантов, преклонив колени, поет ему прямо в ухо мексиканскую «Вернись, вернись!», и Эби получает очередную порцию спиртного и тумаков. Его одиссея заканчивается в ресторане отеля «Континенталь». Когда обслуга жестоко избивает его, трое на одного, в очередной раз, а эстрадный певец начинает исполнять номер в героическом ключе спагетти-вестернов и японских боевиков, он запирается в свободном от посетителей баре, и обоссавшись, в мокрых штанах принимается крошить люстры и зеркала. Ему удается добраться до машины с друзьями из чайной, однако таксист доносит, что из «Континенталя» в чайную отвезли мужчину с заплывшим лицом, залитым кровью меховым воротником и в обоссанных брюках. Полиция приходит за Эби в чайную. Аг Хоссейни наносит хозяину чайной, своими словами поддержавшего Эби в сознании его ненужности и одиночестве, несколько ножевых ран и садится в ту же полицейскую машину, что и Эби. Их сковывают наручниками. Эби сладко задремывает на плече Хоссейни.

Улей. Реж. Ферейдун Голе, 1975

Читайте также:

Выставка ерунды. Ловцы уходящей натуры

Выставка ерунды. Так широко, так узко