Спасение по правилам: Фантастика

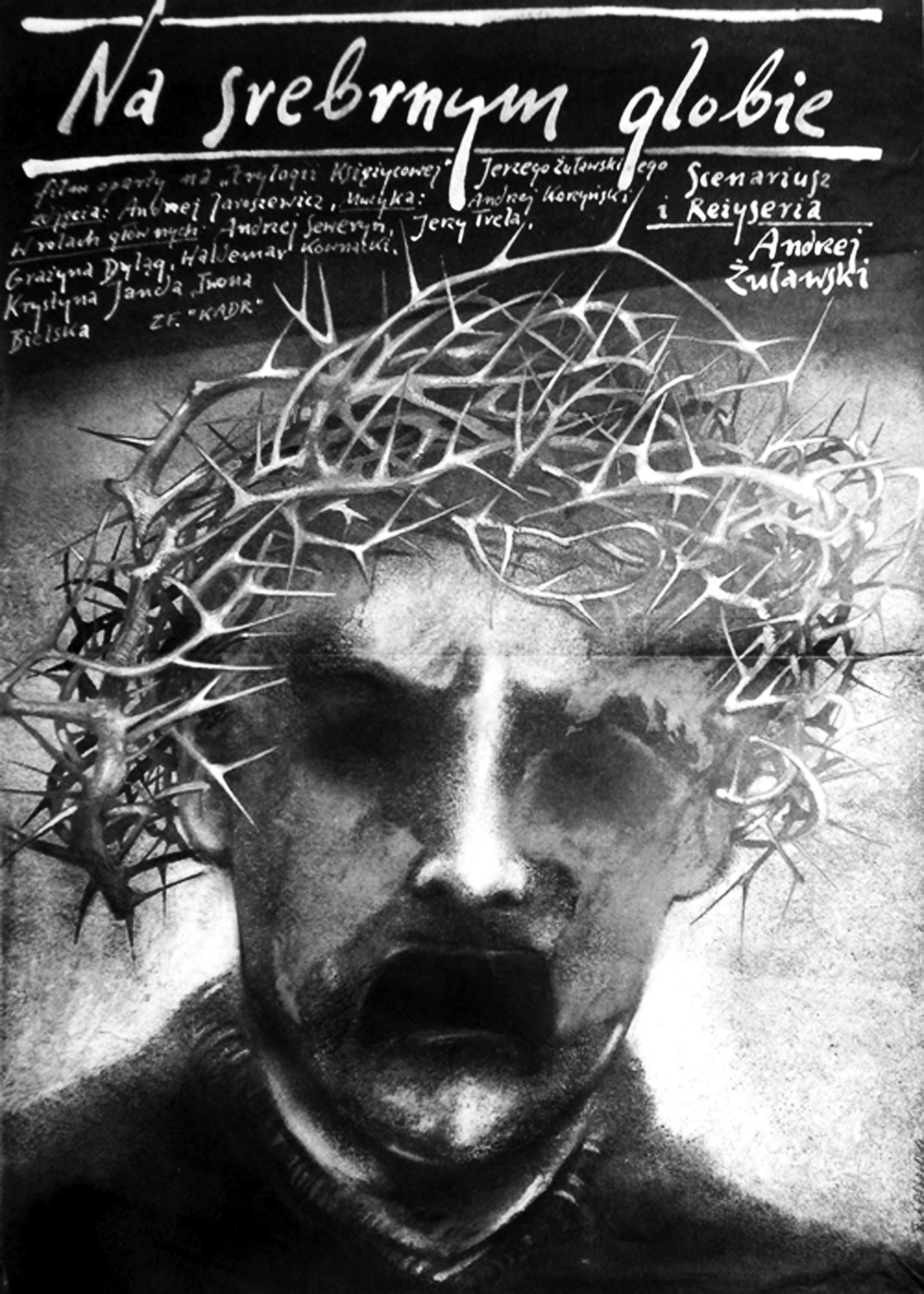

С третьего июня по девятое июля «КАРО Арт» проведет ретроспективу, посвященную Анджею Жулавскому. На ней покажут и самый масштабный его проект — пролежавшее почти десятилетие на полке фэнтези «На серебряной планете», снятое по произведениям Ежи Жулавского. О корнях этой истории и радикальном новаторстве Жулавских рассказывает Алексей Гусев.

От утопии к фантастике

В сегодняшней программе в качестве очередного жанра значится фантастика. В прошлый раз, когда я говорил о религиозных мотивах в утопии, это называлось ломиться в открытую (или закрытую) дверь. Но та дверь была очевидна. В случае же с фантастикой проблема состоит в том, что не вполне ясно, где из этого жанра вообще может располагаться выход в религиозное содержание.

Фантастика — в том смысле, в котором мы понимаем её сейчас, — возникла примерно в середине ХIХ-го века. Можно сказать, что она выросла как раз из жанра утопии. Напомню, в утопии герой попадает в некий прекрасный, совершенный, идеально устроенный мир. Способ же, которым он туда добирается, хоть и труден и, как правило, подробно описан, в сущности, совершенно неважен. Гулливер ли приплыл на остров, или, наоборот, остров спустился к Гулливеру с неба, — это роли не играет. Декан Свифт, конечно, снабдил путешествие точными цифрами, но скорее в насмешку. Причём объектами насмешки Свифта были мыслители самого широкого диапазона — от энциклопедистов, отказавшихся от устаревшей идеи Бога и считавших, что весь мир постижим разумом, до такого мыслителя, как сам Бог, который надиктовал Книгу Чисел и Книгу Левит, а ещё прежде сообщил Ною размеры ковчега, решив, что если всё будет по линеечке, то лишь в этом случае ковчег выполнит своё предназначение. Поэтому Свифт, побрезговав спорить с такими авторитетами как Бог и Д’Аламбер, аккуратно выписал размеры островов в метрах.

К середине ХIХ-го века жанр утопии в его прежнем, классическом виде отменили. По той простой причине, что вера в некую сверхидею, благодаря которой можно правильно обустроить общество и за которую нужно только как следует побороться, оказалась слишком трудоёмкой. Наступила эпоха буржуазии, начался рост буржуазной культуры, люди стали культурно проводить время в перерывах между сидением в конторах и игрой на бирже. И идеи про далёкий идеальный мир были совершенно не нужны. А жанр-то остался! Жанр — хороший, жалко его. И произошло то, что обычно происходит в подобных случаях при эволюции стилей.

В утопии путешествие — это мотивировка, приём, которым в течение одной главы необходимо отработать отдалённость идеала от реальности. В середине ХIХ-го века это путешествие в далёкий мир стало сутью жанра. И на сей раз не столь важно, куда мы попадаем, сколько каким образом мы это делаем.

Слова «модернизм» и «фантастика» плохо монтируются.

Развитию жанра сильно поспособствовал научный и технический прогресс, ставший идеей фикс западного мира второй половины ХIХ-го века. Возникла так называемая научная фантастика. Если вглядеться, она лишь воплощала идею о развитии западной цивилизации: с помощью научных методов и новых открытий, шаг за шагом мы достигнем прекрасного будущего; машины заменят людей, никому не надо будет работать, исчезнут религиозные и межнациональные конфликты; а получится всё благодаря изобретению электричества, двигателей внутреннего сгорания, автомобилей, паровозов, самолётов, телеграфа, телефона и всего остального, без чего сейчас мы не представляем нашу жизнь.

В новом варианте от жанра утопии остаётся вроде бы немного. Но заметить странные атавизмы былой идеологической подоплёки всё ещё можно. Скажем, когда герои Герберта Уэллса попадали в будущее, их окружала архитектура из стекла и пластика — или стекла и стали в более ранних произведениях, когда пластик ещё не изобрели. Там росли прекрасные (по всей видимости, синтетические) растения, но люди почему-то ходили все в белом — не в белых джинсах и белых сорочках, а в белых хламидах. Уэллс не акцентировал на этом внимания, но если представить такую картинку, картинка покажется странной. В 1918-ом году этот уэллсовский намёк довёл до предела и практически до абсурда датский режиссёр Хольгер-Мадсен, сняв научно-фантастический фильм «Небесный корабль» (он же «Путешествие на Марс»). Всю картину персонажи — учёный-астроном, сын учёного, девушка сына учёного — стремились улететь на Марс и строили космический корабль. Наконец, они туда добирались, и красная планета, по Хольгер-Мадсену, оказывалась утопическим обществом, построенным на идеалах любви. Все обитатели Марса ходили не просто в белых хламидах, а ещё и с епископскими посохами. Приземляющийся космический корабль они встречали рядом со строением, подозрительно напоминавшим по контуру парижский храм Сакре-Кёр. Да и сам Марс для Хольгер-Мадсена — не планета, названная в честь бога войны, а место, где, по средневековой легенде, находят успокоение души мучеников за веру.

Хорошо, Уэллс — идеолог. Но даже такой бесконечно замкнутый на просветительских вопросах и творчески беспомощный писатель, как Жюль Верн, — даже он нет-нет, да вставлял какой-нибудь подобный штришок в свои подробные скучные описания. К примеру, мы все помним, что в «Детях капитана Гранта» герои искали капитана Гранта и путешествовали по тридцать седьмой параллели. Вообще, идея Верна была в том, чтобы преподать детям урок географии — рассказать, что находится на тридцать седьмой параллели, и привести каталог, обеспеченный рассеянностью географа Жака Паганеля. Но когда Верну потребовалась мотивировка — какого чёрта капитана Гранта понесло в далёкие края? — выяснилось, что Грант — шотландский националист, который искал по всему земному шару место для колонии шотландских поселенцев, чтобы все находившиеся под гнётом Британской империи туда переселились и зажили заново счастливой коммуной, видимо, среди тропического рая. (Идея тропического рая была популярна в то время — многие, от Стивенсона до Гогена, заканчивали свою жизнь в окружении пальм и туземок.) В результате весь роман Верна, перегруженный географическими и метеорологическими сведениями, превратился в историю о том, где же капитан Грант искал место, в котором всё можно начать с нуля.

Идея (или даже мания) цивилизации, охватившая западное сознание во второй половине ХIХ-го и в самом начале ХХ-го века, часто трактует историю как некое кольцо. Эта теория цикличности исторического процесса получила распространение в то же время: цивилизация будет настолько могущественной, что все станут прекрасными, чистыми — и первобытными; торжество техники будет абсолютным, и мы сможем о ней вообще не задумываться, станем как дети, вернёмся в первобытное состояние. (А случившийся тут же Дарвин популярно объяснил, что такое первобытное состояние, и это всем очень понравилось. По не вполне уже ясным сегодня причинам.)

Идея национального возрождения стала объектом фантастического жанра.

Однако слово «фантастика» старше и Уэллса, и Верна, и даже идеи всеобщей цивилизации. В искусство это понятие первыми принесли романтики, и означало оно совершенно другое. Для романтизма «фантастическое» — это такое повествование, в котором статус реальности сомнителен, где неизвестно, произошло всё взаправду или нет — может, приснилось, может, привиделось, примерещилось, может, бес попутал. В лучших произведениях однозначный ответ на этот вопрос так и не даётся. Например, этим приёмом блестяще пользуется Эрнст Теодор Гофман — как в своих небольших рассказах, вроде «Песочного человека», «Золотого горшка» или «Щелкунчика и мышиного короля», так и в романе «Эликсиры сатаны». В романной форме создать подобный эффект сложнее, и эталоном фантастического романа в современной филологии принято считать не «Эликсиры сатаны», где слишком много специфически гофмановских мотивов, а роман Яна Потоцкого «Рукопись, найденная в Сарагосе». В нём использован принцип сказок «Тысячи и одной ночи» с вложенными повествованиями, и какое из них происходит во сне, какое — наяву, а какое — во сне в приснившемся сне, решительно непонятно.

То, что идеальный фантастический роман эпохи романтизма написал польский автор, — видимо, как это говорят по телевидению, «неслучайно». Дело в том, что фильм, который мы сегодня обречены посмотреть, — экранизация другого польского фантастического романа «На серебряной планете», написанного в начале ХХ-го века Ежи Жулавским. (Точный год назвать не могу, так как книга писалась с 1903-го по 1913-ый года.)

Ежи Жулавский, польский модерн и «Лунная трилогия»

Ежи Жулавский — любопытная фигура как для польской, так и вообще для европейской литературы. Первые десятилетия ХХ-го века — это эпоха всепобеждающего модернизма. В Польше с 1890-го по 1918-ый года (датировка здесь приблизительная, но обычно говорят так) «лидером национального искусства» являлось так называемое единение «Молодая Польша», участником которого и был Жулавский.

Слова «модернизм» и «фантастика» плохо монтируются. Модернизм мало интересуется тем, что происходит вокруг, и тем, что происходить могло бы — модернизм расширяет границы искусства. Хуже этого монтируются только слова «модернизм» и «национальная идея». Но именно этот монтаж и лежал в основе «Молодой Польши». «Младополяки» радели за возрождение польской идентичности. Модернизму же на это, как правило, глубоко наплевать — мы никогда не догадаемся, каких политических взглядов придерживались, скажем, Метерлинк или Уайльд, подобный вопрос просто не стоит. А у «младополяков» — стоял, и остро. Самое влиятельное их крыло получило название неоромантиков, и неоромантизм, возрождавший идеи Мицкевича и Словацкого, возвратился к мечте о великой культуре страны, которую к тому времени уже полтора века делили между собой соседние государства — Пруссия, Австро-Венгрия и Россия.

Иначе говоря, Жулавский находился в центре сразу нескольких линий, которые редко пересекаются.

Польские модернисты поддерживали идею о политической независимости, делая упор на собственный язык, — для них, входящих в состав Российской Империи, это было единственным, что не давало им стать одной из провинций и раствориться окончательно. (Сейчас нам кажется странным, что, например, Сенкевич был гражданином Российской Империи, вероятно, именно потому, что он писал на польском.) Развивая возможности своего языка, поляки отделяли себя от имперского гнёта — польские модернисты замкнулись в языке как в цитадели, чему способствовал фирменный модернистский герметизм форм и приёмов.

Классики польского романтизма полувеком ранее нашли ключ к фантастическому именно в великих пламенных мечтах о будущем независимой Польши или, наоборот, в воспоминаниях о потерянном величии своей родины, которое зачастую представало в их экзальтированном католическом сознании как утраченный рай. Нахождение в составе той или иной империи подчас трактовалось виднейшими польскими романтиками, в том числе и Мицкевичем, буквально как следствие некоего грехопадения — поляки сделали что-то не так, и потому несут теперь этот крест. Управлявший ими царь становился синонимом ложного Бога — поляки променяли своего, подлинного, на узурпатора. А дальше начиналась игра слов: мечты о национальном возрождении, они же — грёзы, они же — сны. В большинстве европейских языков грань между этими словами зыбка, и представления о том, какой Польша будет, была или могла бы быть — в романтическом и модернистском дискурсах — неотличимы. Далёкое будущее время, давно прошедшее и сослагательное наклонение. Идея национального возрождения стала объектом фантастического жанра.

Фамильное древо Жулавских дало хорошие побеги.

Жулавский пишет свою «Лунную трилогию» в то время, когда Уэллс уже работает вовсю, а Верн своё почти отработал. И Жулавский, на первый взгляд, следует установившимся правилам жанра. Его роман посвящён экспедиции на Луну. Автор тщательно описывает, как проходила экспедиция, как достигла Луны, насколько там иной ландшафт, притяжение, скорость вращения, и, соответственно, продолжительность дня. Но все эти цифры погружены в романтическую интонацию — это восторженная фантастика, переполненная восклицательными знаками. «Тимохарис сверкал, как раскалённая сталь, — пишет в дневнике один из участников экспедиции, — и не с чем мне сравнить слепящий свет, расходившийся от этого гигантского горного кольца диаметром в девяносто километров!» «Солнце взойдёт и лениво двинется по небу», — вводит автор дневника распевную интонацию, но тут же спешит уточнить: «в двадцать девять раз медленнее, чем на Земле». Однако попытка сплести национальный романтико-фантастический стиль с общепринятыми научно-фантастическими правилами — только первый странный синтез, осуществлённый Жулавским.

Анджей Жулавский, наверное, является чемпионом по скорости движения камеры в истории мирового кино.

Дальше всё становится ещё забавней. После того, как персонажи огибают планету и оказываются на тёмной стороне Луны, они обнаруживают там нормальный, приемлемый воздух и даже какое-никакое население. И здесь Жулавский согласен с тем, что фантастический жанр закольцовывает историю — цивилизация разовьётся настолько, что, использовав её достижения, мы окажемся снова в невинном начале. Но автор не согласен с определением невинного начала. Одни фантасты считали, что человек станет высокоразвитым и праздным — это сочетание сейчас кажется сомнительным, а тогда вызывало большой энтузиазм. Другие — что человек деградирует от избытка счастья и вернётся в то первобытное состояние, о котором писал Дарвин. Жулавский — поляк, и он точно знал, с чего начиналась история. Она началась с райского сада, а потом, если помните, было грехопадение, Каин с Авелем что-то не поделили, Авраам, Моисей — и пошло-поехало. Поэтому Жулавский, забрасывая своих героев на Луну, начинает заново рассказывать Библию — исход с Земли, пророки, явившиеся с Неба, обещание, что однажды прилетит ещё один корабль. Пророки эти умирают очень старыми — из-за другого климата, другого скорости вращения вокруг оси и другой силы притяжения обитатели луны живут намного меньше, а земляне доживают до преклонных лет. И вот, когда-нибудь должна прилететь ещё одна космическая экспедиция, и то, что не удалось старым пророкам, удастся новым. И когда прилетает другой корабль, на Луне уже предупреждены, что с Неба явится освободитель, пророк, мессия, и ждут его в специальном монастыре, построенном в ожидании исполнения обета…

Таков замысел романа, получившийся из сопоставления нескольких соседствующих, но очень редко пересекающихся схем.

Ежи Жулавский был образованным человеком. С одной стороны, идея польского возрождения была ему близка. Жулавский — сын отъявленного националиста, который, будучи местным шляхтичем, и не из бедных, ещё в 1863-ем году в Галиции поднял восстание против русского царя. С другой стороны, впитав в детстве весь неподражаемый флёр национальной идеи, Жулавский затем получил образование в Швейцарии, где закончил цюрихский университет и написал докторскую диссертацию по Спинозе. Тем, кому когда-то довелось сдавать диамат, хорошо знакомо имя его научного руководителя — Рихарда Авенариуса, с которым (а также с Махом) горячо полемизировал Ленин. Помимо «Лунной трилогии», Жулавский создал довольно много пьес, стихотворений, ещё несколько романов, а вернувшись из Швейцарии и поселившись в городке Закопане, выпускал свой журнал, в который писали некоторые ведущие литераторы младопольского направления, в частности, Ян Каспрович и Казимеж Пшерва-Тетмайер. В 1914-ом началась Первая Мировая война. Жулавский ушёл на фронт, ему в то время было сорок. Проведя год в окопах, он умер в госпитале от брюшного тифа.

Фамильное древо Жулавских дало хорошие побеги. Помимо троих сыновей (средний из которых, Юлиуш умер совсем недавно, в 1999-ом году) у Ежи Жулавского был брат Славомир. А сыном Славомира был Мирослав Жулавский — сразу после войны он служил послом Польши в ЮНЕСКО, был философом, литератором и сценаристом. Наконец, сыном Мирослава был Анджей Жулавский, который, закончив в середине шестидесятых философский факультет Сорбонны, пошёл ассистентом к Анджею Вайде.

Анджей Жулавский и фильм «На серебряной планете»

К шестидесятым о творчестве Ежи Жулавского успели позабыть — от младополяков и так в истории литературы осталось, если «по гамбургскому счёту», три-четыре имени. Но в начале шестидесятых о «Лунной трилогии» вспомнил Станислав Лем, который в детстве взахлёб читал эти романы. И осторожно взявшись их перечитать тридцать лет спустя, Лем обнаружил, что книги ничуть не испортились. И фантаст быстро поспособствовал переизданию трилогии своего земляка (и Лем, и Жулавские жили во Львове). Подарив ей, как говорится, «второе рождение».

У Лема были свои представления о том, как фантастика смыкается с религиозным сознанием. Известно, что «Солярис» Тарковского Лему не понравился, но отнюдь не потому, как часто говорят, что писателя оттолкнула сама идея религиозной трактовки: его разногласия с Тарковским носят как раз чисто религиозный характер. Сам же ход — фантастический мир как способ провозгласить религиозную идею или задать религиозную модель — судя по всему, был напрямую воспринят Лемом именно от Ежи Жулавского.

Жулавскому было мало снимать Луну в Карпатах и на Балтийском взморье, он едет в пустыню Гоби, где снимает большую часть картины.

Когда Анджей Жулавский в середине семидесятых взялся экранизировать трилогию своего двоюродного деда, польские киночиновники одобрили его намерение с готовностью. Даже несмотря на то, что к тому времени он успел снять два фильма, и оба они лежали на «полке», так что репутация у Жулавского была довольно скверной. (От такой беды он даже на время уехал во Францию, где сделал фильм с Роми Шнайдер и Клаусом Кински.) И всё равно он до последнего хотел попробовать прижиться в польской кинематографии. Идея всем понравилась: родственник, экранизирующий дальнего родственника, который классик, — это красиво, даже трогательно. А чиновники, в своей всегдашней чиновничьей наивности, — люди сентиментальные. Подозреваю, роман они не читали, иначе сложно представить, как официальные лица решились совместить двух Жулавских, — особенно зная, какие фильмы снимает Анджей.

Конечно, Ежи Жулавский, как и положено неоромантику, — автор экзальтированный. Но по сравнению с Анджеем он спокоен, словно Иммануил Кант. Анджей Жулавский, наверное, является чемпионом по скорости движения камеры в истории мирового кино. Он не приемлет на экране хоть сколько-нибудь спокойного повествования. Находясь (и тогда, и до сих пор) под сильным влиянием романов Достоевского, Анджей точно знает: чтобы пробиться к религиозной, духовной, нравственной составляющей бытия, надо полностью освободить повествование от присутствия плоти. Надо превратить персонаж в оголённый провод под током. Зачистить изоляцию.

Характерно, что единственный фильм Жулавского, к которому он сам относится довольно прохладно, — это как раз тот первый его заграничный фильм «Главное — любить» (1974) с Роми Шнайдер. Как он говорит, там слишком много маргарина. Это означает, что «плотскость» не преодолена — люди мечутся чуть медленнее, чем надо для того, чтобы от них осталась чистая идея, чистый эффект присутствия, неугомонного, неутомимого и безумного в своей безнадёжности.

Когда вице-министр культуры Польши Януш Вильгельми увидел рабочий материал «На серебряной планете», с ним случился удар.

Вероятно, в фильме «На серебряной планете», за который Жулавский принимается по возвращении из Франции, он решил нагнать упущенное, и свой обычный, уже выработанный стиль ещё и форсировал. Кроме того, ему были даны широчайшие полномочия: большой государственный бюджет, огромное количество актёров, сложная съёмочная техника, постоянные экспедиции. Где можно снять лунные пейзажи, пусть даже они не имеют отношения к реальной Луне? Жулавскому было мало снимать Луну в Карпатах и на Балтийском взморье, он едет в пустыню Гоби, где снимает большую часть картины.

Считается, что «На серебряной планете» является экранизацией трилогии, но это не совсем верно. Это экранизация первых двух романов, которые у Ежи Жулавского соответствуют Ветхому и Новому Завету. В третьей части, где уже лунные жители прилетают на Землю как на территорию, с которой к ним являлись пророки, Ежи Жулавский пытался замахнуться на что-то совсем уж беспрецедентное по масштабу. И приходится признать, что замах оказался больше удара. «Попав» на родную Землю, Ежи Жулавский слишком увлёкся фактурой технократической цивилизации и попытался стать Уэллсом, чего, разумеется, не получилось. Поэтому при экранизации Анджей Жулавский от третьей части отказывается, посчитав, что Ветхого и Нового Завета вполне достаточно для того, чтобы рассказать хорошую историю.

Когда вице-министр культуры Польши Януш Вильгельми увидел рабочий материал «На серебряной планете», с ним случился удар. Почти буквально — через год он умер от сердечного приступа, успев отдать распоряжения об уничтожении всех отснятых материалов и лишении Анджея Жулавского права на профессию. Полагая, что фильм уничтожен, Жулавский уехал из Польши.

Но фильм сохранили работники студии. По своим домам, в укромных закутках студий они держали то, что нужно для досъёмок — костюмы, реквизит и так далее. И в 1987-ом году, когда режим уже ощутимо качался, Жулавский, поставивший во Франции три чрезвычайно удачных и громких фильма, вернулся на родину и обнаружил, что фильм почти не утерян. От него осталось четыре пятых. Жулавский делает мелкие досъёмки, придумывает обрамление с авторским комментарием (заполняет лакуны, наговорив за кадром содержание отсутствующих кадров) — и выпускает фильм на экран.

И на этом я умолкаю. Дальше нужно просто смотреть. И я желаю нам силы духа.