Марсель Пруст и кинематографическая точка зрения

СЕАНС — 49/50

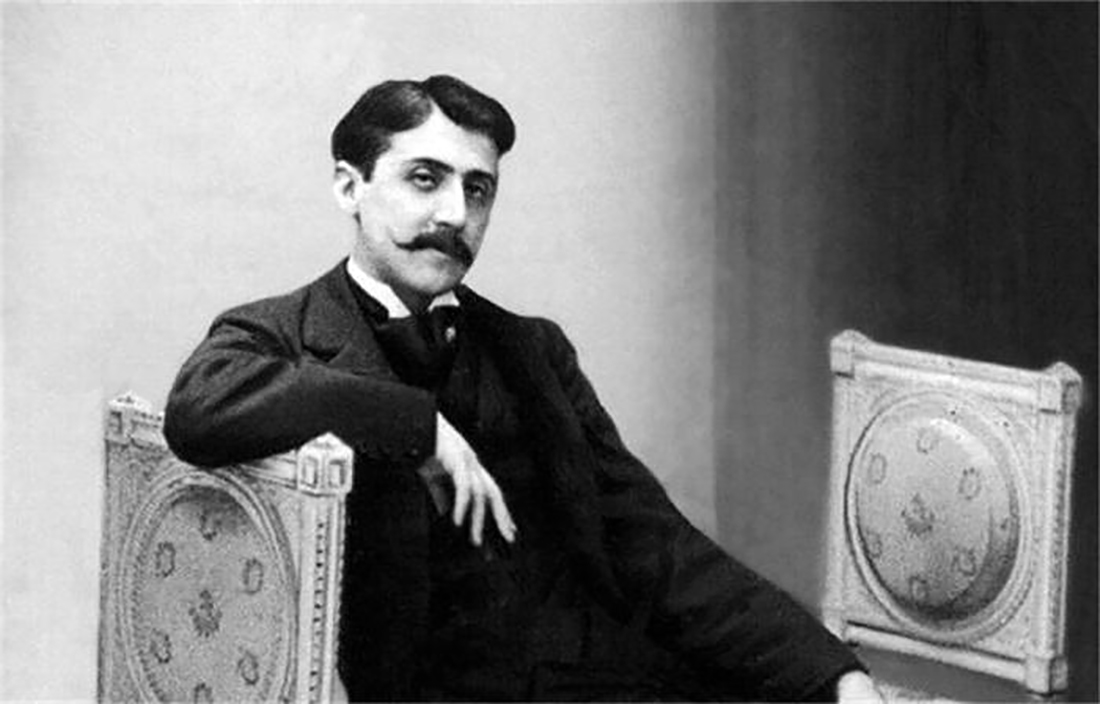

Подобно Шарлю Бодлеру, изгонявшему из храма истинной поэзии новомодную фотографию, Марсель Пруст не жаловал современный кинематограф, полагая роман воистину всеобъемлющим, тотальным произведением искусства. Но оба — и поэт, и романист — не могли обойти вниманием это наглое дитя новейших искусств, не могли не заметить его власти и прелести. Оба, творя себя в литературе, смутно ощущали угрозу, исходящую от новых художественных техник, подчиняющих себе людей, вещи, интерьеры, улицы, пейзажи; оба болезненно воспринимали прежде всего мертвящую силу визуальных образов, будто срезающих каждым кадром куски плоти с тела действительности. Вот почему оба — и Бодлер, и Пруст — вынуждены были реагировать в своих творениях на новейшее искусство, усматривая в нем если не достойного соперника, то заклятого врага. В «Обретенном времени» Пруст открыто говорит об антикинематографичности своей концепции романа:

Иным угодно, чтобы роман был своего рода кинематографическим дефиле вещей. Эта концепция абсурдна. Ничто не удалено от восприятия действительности более, чем подобная кинематографическая точка зрения.

Характерно, что этот выпад против кинематографа заключен в последней, самой догматической части семитомной эпопеи «В поисках утраченного времени», — в том месте, где Пруст излагает свою концепцию романа, искусства и реальности, — как если бы его мысль просто не могла обойти молчанием эстетику кино.

Едва ли какое-нибудь другое изобретение было встречено с бóльшим недоверием и даже пренебрежением, нежели кинематограф

Подобно многим чувствительным современникам, Пруст поначалу видит в кинематографе лишь триумф смерти, направляя свою творческую волю на разоблачение тлетворного влияния «живых картинок» на человеческое воображение, на способность суждения и развития эстетического вкуса.

В ноябре 1912 года, когда разворачивается один из самых драматичных эпизодов в личной истории Пруста — когда светский сноб и литературный дилетант начинает превращаться в отважного искателя «Утраченного времени», сочиняя сразу первую и последнюю части грядущей книги и приговаривая себя таким образом к пожизненному заточению в романе, — инде, то есть в других краях, в растревоженной революцией России Леонид Андреев верно схватывает этот эстетический негативизм, свойственный высокохудожественным кругам в восприятии «кинемо»:

Едва ли какое-нибудь другое изобретение было встречено с бóльшим недоверием и даже пренебрежением, нежели кинематограф — живая фотография. Если вся мировая улица и низы интеллигенции с восторгом и упоением отдались власти «кинемо», то на верхах к нему отнеслись холодно и враждебно1.

1 Андреев Л. Письма о театре // Андреев Л. Повести и рассказы. В 2 т. М.: Худож. лит., 1971.

Но здесь стоит обратить внимание на одно совпадение: превращение французского литератора-любителя в истинного романиста-мыслителя осуществляется на фоне колоссального технического и эстетического сдвига, в силу которого современный кинематограф «с его мертвецкими, фотографическими черными фигурами, плоско дергающимися на плоской белой стене»2 начинает превращаться в самодовлеющее искусство, освобождающее себя и другие художественные практики от необходимости заигрывания со зримым через бутафорские, реалистические или экфрастические3 трюки. Если только-только начинающий свой роман Пруст настроен категорически против кинематографа, то на исходе своей борьбы словом с наступлением смерти и новой социальной действительности автор «Поисков» становится более терпимым к кинематографу и воспринимает его, насколько можно судить по его редким отзывам, как характерный симптом небезболезненного становления современного мировосприятия.

2 Там же.

3 Экфрасис — описание произведения изобразительного искусства или архитектуры в литературном тексте.

Более того, задачи Пруста и кинематографа на пределе искомого решения едва ли не совпадают: как кино, постепенно освобождаясь от внеположных функций «инсценирования» литературного текста, будет все время пытаться показать незримое через зримое, так и автор «Поисков» будет выстраивать свое произведение в виде своего рода «живописи заблуждений», где первые, внешние, чисто зрительные впечатления, записанные рассказчиком, все время либо разоблачаются как фальшь, либо предстают всего лишь знаком иной, невидимой реальности. Как подметил Жиль Делез, роман Пруста имеет дело не столько с памятью, сколько с воображением, не столько с воспоминанием, сколько с самообразованием, не столько с прошлым, сколько с настоящим и будущим: в этой перспективе «Поиски» предстают как семиотическое исследование разнообразных человеческих миров, в которых царят знаки — безразличия или внимания, любви или ревности, болезни или умирания. Центральный персонаж — не более чем интерпретатор, переводчик, толкователь видимых знаков, за которыми угадываются идеальные сущности. Иначе говоря, рассказ «Поисков» — это именно показ, напряженное или, наоборот, расслабленное скольжение кинематографического взгляда по поверхности человеческого тела, изысканного предмета, ухоженного интерьера, пустынной парижской улицы или наводненного нелепыми купальщиками нормандского пляжа.

* * *

Внимание кинематографа к роману Пруста также отличается неоднозначностью. Целый ряд зачарованных «Поисками» мастеров европейского кино пытался перевести язык романа на язык фильма; однако почти все попытки грешили какой-то нерешительностью, особой целомудренностью или просто невинностью, как если бы скрытое, тайное родство Пруста и кинематографа не только влекло кинорежиссеров к роману, распалявшему их воображение, но и отталкивало от него, принуждая к установлению определенных ограничений или даже запретов.

Первым в ряду кинематографических искателей утраченного времени стоит Лукино Висконти. По словам Николь Стефан, продюсера задуманного фильма, мэтр неореализма долгое время вынашивал замысел картины по роману Пруста. Разговоры велись с 1969 года, через два года проект был запущен, деньги найдены, контракты подписаны, сценарий, сочиненный в соавторстве с Сузо Чеки д’Амико, почти закончен, партии распределены: Ален Делон должен был играть Рассказчика, Хельмут Бергер — Мореля, Марлон Брандо — Шарлюса, Симона Синьоре — Франсуазу, а Грета Гарбо — Королеву Неаполитанскую… Сейчас можно лишь гадать, какими бы стали «Поиски утраченного времени» Висконти: наверное, эпическое великолепие «Гепарда» могло бы сочетаться в них с изысканностью «Смерти в Венеции». В последний момент все пошло прахом, из которого явился «Людвиг», — утонченно-нервический фильм о потерявшемся во времени баварском правителе. Причины отказа Висконти реализовать замысел остаются не очень понятными. Сам режиссер давал туманные объяснения; кто-то говорил о каких-то «личных проблемах». Петер Краванья, автор небольшого эссе «Висконти как читатель Пруста», в котором разбирался опубликованный в 1984 году сценарий несостоявшегося фильма, полагал, что итальянский режиссер до того погрузился в Пруста, что проникся одним из самых трепетных откровений «Поисков», гласившим, будто бывают такие идеи, что приходят к вам, как иные страсти, «слишком поздно»4.

4 Cм. об этом: Kravanya P. Visconti, lecteur de Proust. Rome: Portaparole, 2004.

* * *

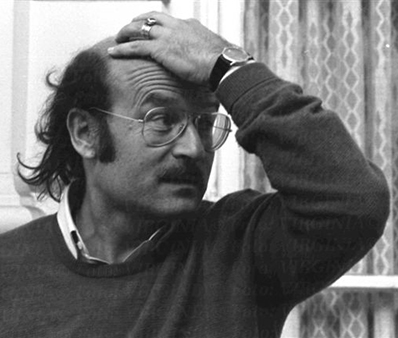

Картина Фолькера Шлёндорфа «Любовь Свана» (1983) оказалась запоздалым объяснением кинематографа в любви к Прусту, а также невольным признанием того, что литература остается главным источником кино. Правда, в замысел Шлёндорфа роман входил, скорее, на вторых ролях, поскольку фильм создавался не столько в жанре экранизации литературного произведения, сколько в виде кинорассказа о глубоко личном опыте, представленного в обрамлении классического литературного текста. Сам режиссер позднее так рассказывал об этой работе:

Когда я делаю фильм, мне хочется рассказать о чем-то таком, что меня потрясло, перевернуло, о чем-то личном, собственном. При этом большинство моих фильмов, в том числе и самые сильные, были переложением литературных произведений. Противоречие? Конечно; однако оно является составной частью моей жизни. Я испытываю потребность в литературе, особенно в романах. Они необходимы для того, чтобы открывать себя, но также и для того, чтобы себя скрывать. Читая и разбирая персонажей, созданных другими людьми, я что-то в себе открываю; строя фильмы на основе литературных текстов, а не собственных переживаний, я скрываю себя от других людей, но и выражаю себя. Конечно, такого рода признание не делает мне чести, но если не затрагивать вопроса о таланте, то мне никогда не хватало мужества говорить от собственного имени: я боялся, что меня сразу узнают5.

5 Schlondorf V. A propos de l’adaptation de Un amour de Swann, notes de travail // Bulletin Marcel Proust. 1984. № 34. 1984. Р. 178–191.

Несмотря на провозглашенное нежелание во всем следовать литературному источнику, Шлёндорф предпринял невероятные усилия, чтобы вникнуть в словесную вязь Пруста — он использовал биографические, исторические, текстологические исследования, а также незавершенный роман «Жан Сентей», в котором молодой писатель до неразличимости слит с центральным персонажем. Не прошло мимо режиссера и скандальное жизнеописание Пруста, принадлежащее перу английского литератора Джорджа Д. Пайнтора, где путь писателя к роману был расписан по дням и ночам; не остались без внимания и разнообразные иконографические памятники Парижа, благодаря чему иные персонажи предстают в фильме ожившими фотопортретами работы Феликса Надара, а кадры ночной столицы вызывают в памяти призраков с офортов Шарля Мериона. Чтобы извлечь саму квинтэссенцию «Поисков», Шлёндорф решил сосредоточиться на своего рода «романе в романе» — истории любви Шарля Свана к Одетте де Креси, в которой, как в геральдической фигуре mise-en-abîme6, в миниатюре отражается весь роман в целом. При этом едва ли не самое сильное решение режиссера состояло в том, чтобы не рассказывать всю историю Свана, а ограничиться киноповествованием об одном дне заурядного парижского сноба, который принят в лучших домах Парижа, но изводит себя страстью к женщине не его круга и не его типа. Знаменитая фраза: «Подумать только, я убил целые годы своей жизни на то, что любил женщину, которая мне не нравилась, была не моего типа» звучит меланхолическим аккордом в одной из финальных сцен фильма, где Сван на следующее утро после богатой треволнениями ночи готовится к очередному самоистязанию или, попросту говоря, — пустой трате времени. Выразительный актерский ансамбль: Джереми Айронс (Сван), Ален Делон (барон де Шарлюс), Орнелла Мути (Одетта), Фанни Ардан (герцогиня де Германт); воссозданные до мельчайших мелочей интерьеры, изысканные костюмы, нежное нижнее белье, редкостные предметы обихода; сладостно-тревожная музыка Ханца Вернера Хенце, перебиваемая мотивами Вагнера, Дебюсси, Сен-Санса; сам Париж, наконец, как одно из главных действующих лиц картины: Париж дневной, сияющий, ухоженный, церемонный, где всем и вся отведено свое время и место, потерять которое гораздо легче, чем приобрести, и Париж ночной, темный, таинственный, исполненный угроз, обещаний и разочарований, где люди гоняются за собственными фантомами; наконец, волшебная речь Пруста — длинные, путанные, порой незаконченные фразы, где фейерверками вспыхивают отточенные афоризмы. Словом, все эти составляющие, как и многие другие детали, превращают «Любовь Свана» Шлёндорфа в хранилище драгоценных впечатлений, случайные или намеренные прикосновения к которым способны пробудить сознание от спячки текущей жизни. Как говорит Сван на пороге смерти: «Я очень любил жизнь и очень любил искусства. Сейчас эти старомодные чувства кажутся мне очень ценными. Это как коллекция. Я открываю для самого себя свое сердце и, будто в витрине, разглядываю одну за другой свои страсти, которых не было у других людей».

6 Там же.

* * *

Если Шлёндорф призывал роман Пруста к себе в союзники, выговаривая в олитературенных киноформах глухие наваждения личного опыта, то Рауль Руис в своей экранизации «Обретенного времени» (1999) скорее играл с литературой, превращая фильм в поле битвы между словом и кинообразом, между языком рассказа и языком показа, между линейным повествованием и прихотливым монтажом различных временных планов. Разумеется, повествование Пруста, то и дело перескакивающее с одного временнóго регистра на другой, превращающее риторическую фигуру отступления едва ли не в основной поэтический принцип, располагает к такому обхождению с литературным источником; тем не менее, несмотря на все технические ухищрения, предпринятые знаменитым мастером, этот опыт вольного киноперевода самого последнего и самого догматического из всех романов эпопеи «В поисках утраченного времени» проигрывает оригиналу не только из-за мелочей, но в силу недооценки структурного целого романа. Грубо говоря, Руис повторяет заблуждение первых читателей Пруста, увидевших в романе лишь бессвязные обрывки воспоминаний и пикантные подробности из жизни высшего света. Посягнув на метафизическую вершину «Поисков», на сумму романного знания, режиссер был вынужден принять на себя удар всего романа, отражая метафизику Пруста тем единственным оружием, которым он виртуозно овладел, делая предыдущие фильмы, — игрой с формами, переменами и наложениями различных временны´х планов, резкими изменениями световых решений, изысканными положениями или скольжениями камеры. Игра в кино начинается с первых кадров, когда Рассказчик, заваленный рукописями, перебирает старые фотографии, которые оживают на его глазах, и выдерживается на протяжении всего фильма, сказываясь даже на походке персонажей, которые в иных кадрах передвигаются так, как будто играют в фильмах Чарли Чаплина. В конечном счете складывается такое впечатление, что режиссер задумал сделать тотальный перевод литературы на язык кинообразов: центральный персонаж кажется нам не столько читателем, не столько писателем, сколько прихотливым зрителем — скучающим, или наоборот, встревоженным, взволнованным наблюдателем, которого к тому же постоянно застают за подсматриванием. Когда в кадр попадает подросток Марсель с кинокамерой на фоне экрана, где демонстрируется военная кинохроника, зритель, по всей видимости, призывается приобщиться к своего рода триумфу воли «обнажения приема». Нескончаемая галерея сильных, изысканных визуальных образов, отсылающих к другим изображениям: рисункам, картинам, гобеленам или приемам — двери, открывающиеся из полутемной комнаты в залитую светом пустоту, — скрадывает не только сюжетные линии, связать которые воедино способен лишь тот, кто хорошо знает роман, но и словесную ткань фильма: диалоги оказываются если и не совсем бессвязными, то, во всяком случае, неуместными нигде, кроме как именно в этой сцене, в этих декорациях. Не спасает фильм и блистательный актерский состав: Катрин Денев, Эммануэль Беар, Венсан Перез, Паскаль Грегори, Джон Малкович… Если в «Любви Свана» Шлёндорфа Айронс и Делон чуть ли не из кожи вон лезли, чтобы переиграть друг друга (следуя тем самым главному закону снобизма, принуждающему сноба к постоянному психологическому миметизму — последовательному подражанию избранному образцу вкуса и поведения), то в «Обретенном времени» актеры не столько играют, сколько являются в кадре в пестром или поблекшем ореоле предыдущих киноролей. Более того, порой возникает неловкое ощущение, что сам режиссер играет своими актерами, превращая их в марионеток: когда Марсель говорит Одетте, что она для него — «дивная аллегория вечной молодости», зритель невольно относит эти слова к самой Денев, которая была некогда лицом Французской республики, а ко времени съемок «Обретенного времени» напоминала, скорее, одну из старых, подслеповатых «вешалок для драгоценностей», которые собирал Пруст под занавес своего романа.

* * *

В 2001 году в тяжкие поиски адекватного «Поискам» Пруста кино-языка пускается Шанталь Акерман, видная деятельница независимого экспериментального кино. Сам метод Акерман, нацеленный на разоблачение взрывной натуры молодой индивидуальности, заведомо бил мимо поэтики Пруста, основанной на исследовании скорее прозы старения, чем поэзии юности. Вот почему уже на подходе к «Поискам» Акерман была вынуждена открыто изменить Прусту, что выразилось как в выборе для киноперевода всего лишь одного романа из семитомной эпопеи, так и в редукции литературного текста до одной единственной темы, а скорее, даже до одиночного мотива — мотива дикой, больше пленяющей, чем пленительной, ревности, порожденной в юноше подозрениями в тайном влечении возлюбленной к «девушкам в цвету». Эта измена заявлена в самом названии фильма, который в оригинале называется La Captive, тогда как Пруст рассказывает нам о La prisonnière7: меняя название, Акерман подчеркивает, что героиня не только находится в плену у центрального персонажа, но и сама пленяет все его помыслы, почти парализуя его сознание. Сдвиг времени действия в недавнюю современность, радикальные трансформации социальных статусов персонажей, которые, несмотря на очевидные различия в воспитании, достатке и образовании, неожиданно оказываются молодыми людьми одного круга, почти современная музыка, почти современные машины, квартиры, отели, улицы, на которых ничто уже не напоминает ни об офортах Мериона, ни о рисунках Гиса, — все эти знакомые и до безразличия понятные современному глазу детали нацелены, по всей видимости, на то, чтобы подтянуть чувственность современных тинэйджеров до метафизических высот любви Пруста; однако поиски Акерман остаются там же, откуда берут начало, — на уровне наслаждения видимостями. Разумеется, истинные любители и профессиональные ценители кино вкусят прелести этой визуальной психической атаки, в которой широко используются, если верить, например, бывшему главному редактору Cahiers du cinéma Тьери Жуссу, находки Хичкока и Брессона8; но роман остается за кадром этой ладно скроенной лавстори, деланная трагичность которой усугубляется слащавостью облика Станисласа Мерара, исполнителя роли Симона. Досадная оплошность, ибо его прототипом является не кто иной, как сам Марсель Пруст.

7 La captive — плененная, но и пленяющая; уловленная, но и ловящая. La prisonniere — букв. заключенная в тюрьму.