Последний фильм

Куда исчезают «большие авторы» и почему это нормально? Взгляд Алексея Медведева из 2011 года.

Если сформулировать основной вопрос современного кинематографа, то, наверное, он будет звучать так: как стать автором и не выглядеть при этом полным идиотом? Что делать людям, которым есть что сказать, во времена, когда их не готовы слушать? Как сохранить право на самовыражение и право задавать Богу последние вопросы, когда так и тянет поставить все эти слова в кавычки? (Интересна английская версия этих русских кавычек — манера в разговоре об авторском кино употреблять французское слово auteur, тем самым выделяя его в речи как несуразную диковину, достойную одновременно и уважения, и легкого снисходительного презрения.)

Даты смерти последних великих, как нарочно, совпали. 30 июля 2007 года, Бергман и Антониони. Следующее поколение, «карлики на плечах гигантов», продолжают снимать, но моложе не становятся. Эти несколько имен — Линч, Коэны, Альмодовар, Лоуч, Каурисмяки, Триер — несущие конструкции современного авторского кино. Причем не только в творческом, но и в коммерческом смысле. Что бы ни сняли Триер или Линч, права на их новые фильмы купят вслепую, задолго до того, как будет снят первый кадр, а верные поклонники выстроятся в очереди. Пусть и не очень длинные, но достаточные для того, чтобы поддерживать жизнь в экономическом механизме ограниченного проката.

Великих режиссеров стало меньше не потому, что меньше талантов, а потому, что на них нет спроса, нет заявки от мира.

Следующее поколение режиссеров, «карлики на плечах у карликов», этой функции выполнить уже не смогут. Именами Лукреции Мартель, Лисандро Алонсо и даже Фатиха Акина в кинотеатры не зазовешь. То есть, конечно, их кинематограф может вызывать интерес, но того культа, к которому привыкли избалованные авторы XX века, вокруг них уже не возникнет. Это всего лишь мое предположение, но я почти уверен, что еще лет десять назад средний артхаусный зритель почти всегда знал фамилию режиссера, на фильм которого он шел в кино, а сегодня это уже не так. И дело вовсе не в том, что мельчают таланты и кинематограф уже не тот — это всё неинтересные субъективные оценки. Великих режиссеров стало меньше не потому, что меньше талантов, а потому, что на них нет спроса, нет заявки от мира.

Кино мутирует. Меняется статус автора, меняются отношения между авторским и коммерческим, игровым и документальным, продуманным и спонтанным. Перестраивается прокатная система, другим становится само место бытования кино (это давно уже не только кинотеатр, но и музей, галерея, клуб и многое другое). Нет, это не конец света. Но нет никаких гарантий того, что бойкий кинематограф завтрашнего дня будет иметь отношение к тому искусству, которое мы помним и любим. В этой ситуации наиболее проницательные художники практически одновременно избрали для себя путь, который я назвал бы «стратегией последнего фильма».

Впервые я подумал об этом, посмотрев «Туринскую лошадь» Белы Тарра на Берлинском кинофестивале. Тарр — великий венгерский режиссер, живой классик. Его тягучие, медитативные картины завораживают, а Сьюзен Зонтаг когда-то написала в New York Times, что для счастья ей достаточно одного — иметь возможность до конца жизни ежегодно пересматривать семичасовое «Сатанинское танго» (1994). Единственное слабое место Тарра — собственно сюжет, последовательность событий. В лучшем случае, как в «Сатанинском танго», о нем просто не думаешь. В худшем, как в «Человеке из Лондона» (2007), слабость сюжетной основы вызывает раздражение. Не очень понятно, ради чего камера медленно скользит по фантастической системе рельсов, специально сконструированной для съемок фильма и охватившей целую гавань с прилегающей железной дорогой. При всей изобразительной утонченности картины детективная история испаряется из памяти еще до конца просмотра.

Когда спрос на великие истории падает, остается лишь рассказать о мире, в котором медленно, но верно гаснет свет.

Тем удивительнее оказалась абсолютная гармония, достигнутая Тарром-визионером и Тарром-рассказчиком в «Туринской лошади». Для своего последнего фильма режиссер выбрал единственную историю, которой не вредит монотонность и бессобытийность. Это поэма конца. Когда спрос на великие истории падает, остается лишь рассказать о мире, в котором медленно, но верно гаснет свет. Это история о том, как реальность вытекает из людей и предметов, словно молоко из прохудившегося пакета. Это апокалипсис, разыгранный отцом и дочерью на уединенной ферме, продуваемой адским ветром. Этот фильм рискует стать для Тарра последним и в самом прямом смысле — на берлинской пресс-конференции он заявил, что, скорее всего, больше не будет снимать.

В своих новых картинах самые чуткие авторы как бы подводят итог — и собственной карьере, и человеческой жизни, и авторскому кино, и миру в целом. Это и есть «последний фильм». После того как слово найдено, начинаешь замечать описываемое явление повсюду.

Шестичасовой китайский «Карамай» на первый взгляд выглядит бесхитростным рассказом о трагедии на пожаре. Материал фильма сам по себе настолько выразителен в своей чудовищности (несколько сот детей погибли, ожидая, пока партийное начальство выйдет из охваченного огнём концертного зала), что, казалось бы, дополнительные интерпретации здесь не нужны и не уместны. Но логика «последнего фильма» очевидна и здесь. Это не только рассказ об отдельно взятом апокалипсисе, в котором, как водится, погибают самые лучшие, самые послушные и старательные дети. Это еще и история об империи, которая неминуемо рухнет, если среди сотни взрослых не нашлось ни одного приличного человека, который просто не сможет наступить на упавшего ребенка, проталкиваясь к выходу. И — неожиданно — история о конце привычного для нас документального кино, которое не может, не в состоянии вместить в себя некоторые события современного мира. И тогда на смену ему приходит фильм-проект, предназначенный скорее для существования в режиме инсталляции, а не для киносеанса.

И китайские пионеры, и жертвы первоначального накопления российского капитала горят в одном и том же пламени.

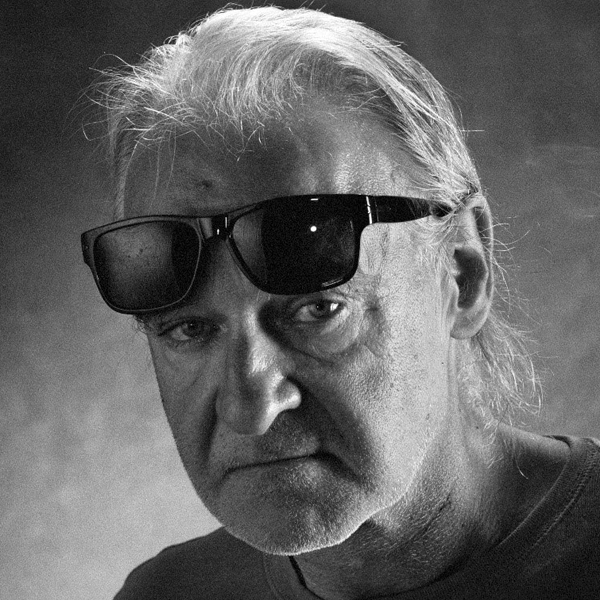

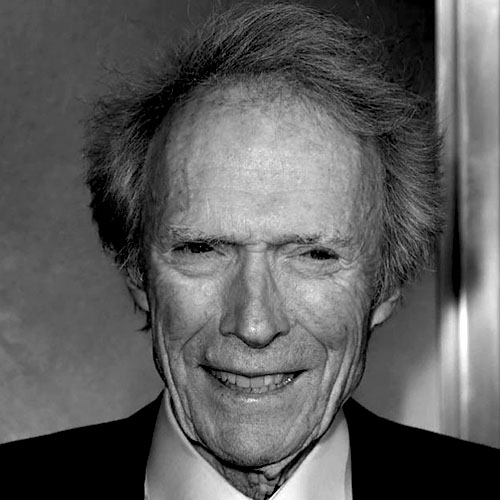

Наверное, неслучайно и то, что два заслуженных автора, которых менее всего можно было бы заподозрить в интересе к теме «жизни после жизни», снимают истории о призраках и о контакте с потусторонним («Потустороннее» Клинта Иствуда и «Не сдавайся» Гаса Ван Сента). Причем первый начинает картину с тихоокеанского цунами, создавая, пожалуй, самый выразительный в современном кино образ глобальной катастрофы. (Никогда еще спецэффекты не выглядели так убедительно, как в этой технически несовершенной, но эмоционально сокрушительной сцене.) И едва ли не самым любопытным и ожидаемым в этом контексте становится предполагаемая каннская премьера «Меланхолии» Ларса фон Триера. Суть фильма режиссер формулирует предельно четко: «Всем понятно, что мир скоро кончится. Технический интерес представляет то, как именно это произойдет».

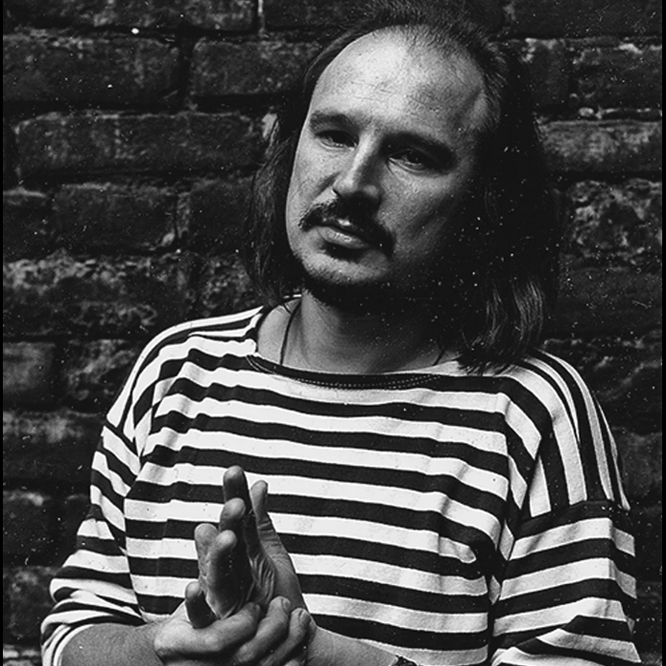

У нас, в России, тоже есть свой «последний фильм». Это, конечно же, «Кочегар» Алексея Балабанова. И дело, будем надеяться, не в том, что «после пятидесяти снимать кино не стоит» (как обронил однажды режиссер 1959 года рождения). В конце концов, заявлениям автора веры мало. И «Кочегар» лучшее тому подтверждение. Сколько бы ни говорил Алексей Октябринович, что снимает огонь, «потому что это просто красиво», это, конечно, не так. И китайские пионеры, и жертвы первоначального накопления российского капитала горят в одном и том же пламени. Адская топка «Кочегара» и пекло «Карамая» одной природы, и природа этого пламени не вполне земная — уж слишком зловещие у него отсветы. Это пламя, в котором сгорает последняя надежда.

Кажется, что режиссер возвращается не столько в девяностые, сколько к самому себе, снимавшему про то время.

Балабановский фильм поражает какой-то особой окончательностью своей интонации. Даже безобидную музыку Дидюли режиссер вбивает в голову зрителя, как последний гвоздь — в крышку гроба. Кажется, к этой мрачной истории из конца девяностых нечего добавить. Отставной майор отомстил лыжной палкой за практически бессмысленное убийство дочери, но чувства восстановленной справедливости не возникает. «Кочегар» — горький итог балабановских размышлений над новейшей российской историей, насмешка над романтизмом «Брата».

Время действия «Кочегара» — это время, когда был снят «Брат» (1997). Кажется, что режиссер возвращается не столько в девяностые, сколько к самому себе, снимавшему про то время. Герой по кличке Бизон носит свитер с поднятым воротом, позаимствованный из гардероба Данилы Багрова. Он даже «отсиделся на войне шифровальщиком» — эхо фразы Данилы о том, как «в штабе отсиделся писарем» (только Данила-то скромничает, а про Бизона, судя по всему, правду говорят). Гипноз давнего фильма Балабанова настолько силен, что в какой-то момент нам кажется, что туповатый бандюган не исполнит бесчеловечный приказ и спасет девушку. Тем сильнее шок от деловитого, стремительно снятого убийства.

А еще «Кочегар» — это фильм о парадоксальной надежде, возрождающейся из адского пламени. Эта надежда рождена наслаждением от адекватности описания, от докторхаусовской точности диагноза. Абсолютное отчаяние как очищающий и освобождающий опыт — это тоже черта «последнего фильма».