Американский дом ужаса

От идиллии к хоррору

СЕАНС — 53/54

Конец XVIII века. Немецкий эмигрант, дальний родственник немецкого просветителя Виланда, переехавший в Пенсильванию незадолго до Американской революции, регулярно уединяется в летнем доме на горе посреди леса. Летний дом — храм, где он фанатично служит некоему божеству, о котором ничего неизвестно. Выгодно купив землю, отнятую у коренных жителей, используя труд черных рабов он сумел сколотить приличное состояние и неплохо живет, пока однажды не погибает при загадочных обстоятельствах. Пятнадцать лет спустя, его дети, Теодор и Клара просвещенные и благополучные — образцовые — граждане Американской республики забыв о том, что случилось с их отцом, устраивают из летнего дома, где тот умер, увеселительный салон.

Идиллия вскоре заканчивается: брат с сестрой начинают слышать таинственные голоса, доводящие Теодора до безумия. В тот момент, когда, уже убивший по велению голосов жену и детей, Теодор заносит кинжал и над сестрой, его останавливает чревовещатель Карвин, остановившийся в доме Виландов. Он сознается в том, что прячась в чулане, потехи ради, имитировал голоса, которые и слышал Теодор. Карвин запустил в ход машину, над которой сам потерял контроль; осознав тяжесть своих преступлений, Теодор кончает с собой, а перед взором Клары до конца жизни будут «парить ужасные видения».

Таков, вкратце, сюжет романа Чарльза Брокдена Брауна «Виланд, или Превращение. Американская история» (1798) — основополагающего текста американской литературы, первого романа, написанного профессиональным американским писателем, сознательно стремившимся порвать с литературными традициями Старого света. Национальным культурам, как известно, свойственно постоянно апеллировать к своим истоками, и американская культура в этом смысле не исключение. «Виланд» же Брауна примечателен не только тем, что задает эстетические рамки, особую манеру повествования, где «сенсационные сценические эффекты неравноценны скупому и обыденному разъяснению происходящего» не только предлагает персонажей (маньяк, final girl и т. п.), к которым, каждый раз фактически переписывая заново один и тот же брауновский готический сюжет, будут с завидным постоянством обращаться последующие поколения американских литераторов и кинематографистов, но в первую очередь тем, что писатель связал национальную [литературную] традицию с ужасным.

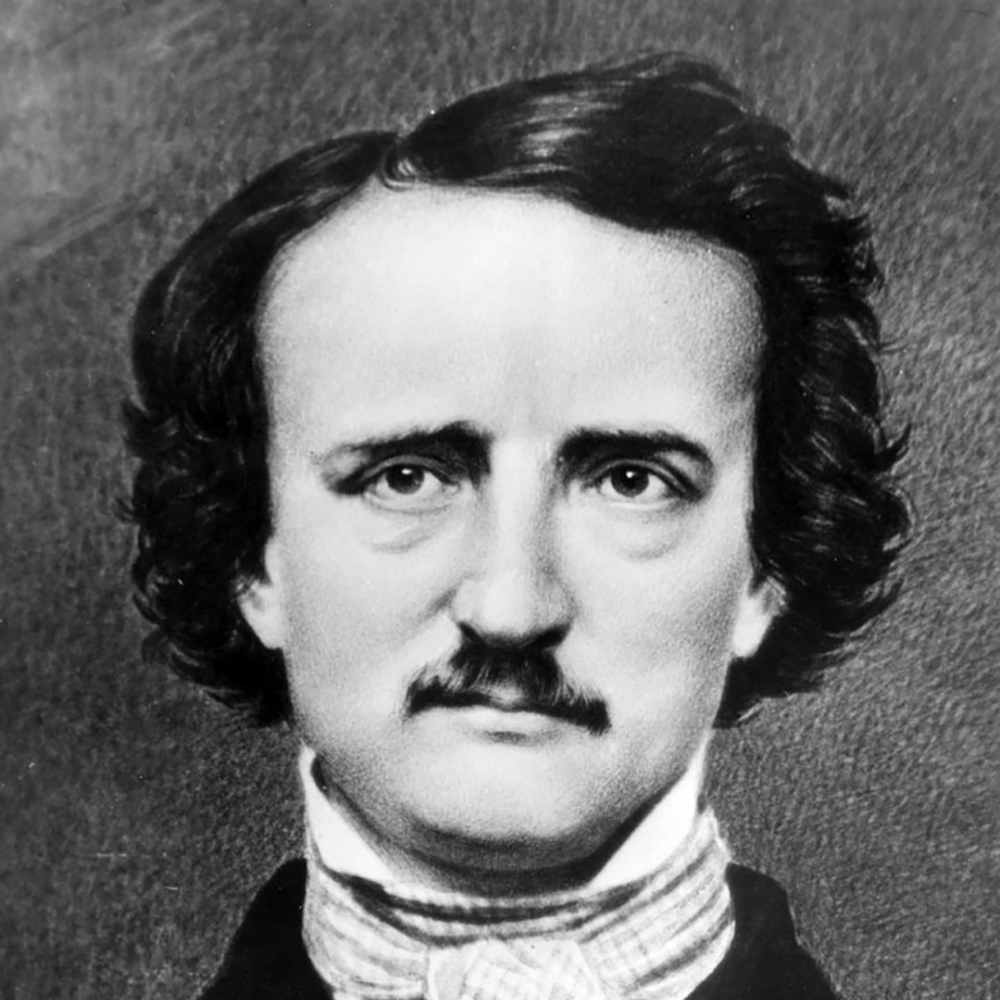

Браун обозначил угрозу, исходящую изнутри самой Америки. Таинственный голос раздается из соседней комнаты, самый близкий человек оказывается одержимым убийцей. Все это отголоски специфической американской ситуации. Центральный образ американской пуританской культуры — семейный дом — парадоксальным образом, никогда не будет американцу родным домом: он построен на неизвестной, изначально чужой территории. Для [белого] американца — Америка всегда не-родная, зловещая родина, полная скрытых опасностей и угроз. Отсюда мотив, к которому и по сей день с завидным постоянством обращается американское культурное воображение — построенный на гибельном месте дом, по бесконечным коридорам и подвалам которого разносятся таинственные голоса. Несколько десятилетий спустя, Эдгар Алан По в «Философии обстановки» соединит идеальный интерьер американского дома с национальным характером и особенностями внутреннего мира американца, сделав при этом в своих новеллах пугающие дома и интерьеры символическим эквивалентом недостижимых целей и извращенных желаний, которыми томятся его герои.

В тот момент, когда европейская литература приписывает ужасное рудиментам феодального строя, которые нужно преодолеть, американский демократический субъект должен преодолеть самого себя, ведь после Войны за независимость он оказался в ситуации, когда для него перестали «существовать авторитеты, которые могли бы сказать ему, что делать, чему верить, как действовать». Одним из первых, Браун задается вопросом о травматическом ядре американской культуры, о цене, которую необходимо заплатить за то, чтобы быть американцем. Теодор и Клара, американцы во втором поколении, становятся благополучными гражданами благодаря отцу, осуществившему свою американскую мечту с помощью религиозного фанатизма и, возможно, насилия. Стараясь забыть о предке, превращая locus horribilis в место развлечения, герои «Виланда» отворачиваются от собственной истории. Призрачные голоса, слышимые Теодором, возвращают память о прошлом; прошлое заставляет гражданина новой демократии сомневаться в собственных силах, свободной воле, наличии здравого смысла. Браун разрушает иллюзию свободы, которой живут молодые: человек несвободен не только от самого себя, но и от собственной истории, а каждое новое поколение американцев обречено, в конечном итоге, в том или ином виде снова сталкиваться с тем, что стремится вытеснить, о чем хочет забыть.

***

Через полвека после публикации «Виланда» первый американский философ Ральф Уолдо Эмерсон призовет своих сограждан отвернуться от «надгробий и могил отцов» и обрести «исконную связь с Вселенной».

Совершенный американец — по Эмерсону — это человек, живущий в согласии с природой и техникой. «Природа и искусство, прочие люди и собственное мое тело должны быть объединены под именем природы», — пишет Эмерсон. Лес становится пространством подлинной американской демократии: «Очутившись в лесу, человек <…> сбрасывает с себя <…> груз прожитых лет и <…> снова становится ребенком. В лесах скрывается непреходящая молодость. <…> В лесах мы возвращаемся к разумности и вере. Здесь я чувствую, что на мою долю никогда не выпадет ничего дурного — ни унижения, ни бедствия <…> которых не могла бы поправить природа. <…> и все низкое себялюбие исчезает. Я становлюсь прозрачным глазным яблоком; я делаюсь ничем; я вижу все».

Хижина в лесу — по Эмерсону — идеальный дом для американского субъекта. Такие хижины без конца рисуют мастера Гудзонской школы, первого национального движения американских художников. На их полотнах, впрочем, идиллические хижины нередко стоят на крутых скалистых обрывах или соседствуют с темными бесформенными пятнами грозовых облаков — пространствами угрозы. В 1836 — когда Эмерсон напечатал свою апологию «прозрачного глазного яблока» — Томас Коул, основатель Гудзонской школы, представил публике свою самую знаменитую картину «Вид с горы Холиок, после грозы» — картину, показывающую «американца, создающего американское искусство в единении с американской природой». На полотне изображен извилистый слепой рукав реки Коннектикут, напоминающая греческие буквы α и Ω — начало и конец — одновременно. Картина Коула, возможно, является наилучшей иллюстрацией к тексту Эмерсона: среди дикой природы зритель не сразу — к своему удивлению — замечает слившуюся с пышной растительностью, почти незаметную, фигуру художника, который, отвернувшись от реки и мольберта, направляет свой пристальный инспектирующий взгляд прямо на зрителя. Зритель смотрит на художника, художник смотрит на зрителя.

В культурном воображении нации травма закрепляется с помощью визуальных образов

Эмерсоновская утопия единения демократического субъекта с природой и техникой странным образом напоминает о паноптикуме Бентама, который «позволяет наблюдателю наблюдать сразу за множеством различных индивидов, позволяет каждому так же прийти и наблюдать за любыми наблюдателем», где «отправление власти может контролироваться всем обществом», и у которого, как известно, есть и обратная сторона: прозрачность, как одно из условий демократии, оборачивается порождающим паранойю страхом непрозрачности; возможность контроля — страхом оказаться под контролем.

***

Гражданская война (1861–1865), на полях которой американских военных погибло больше, чем в любом другом конфликте с участием Северной Америки, и которая велась во имя «американского субъекта», вернула поколение Эмерсона, к реальности, нанеся Америке очередную травму и продемонстрировав цену — сотни тысяч мертвецов — которую демократия должна была заплатить за возможность. Гражданская война стала первым военным конфликтом, память о котором была зафиксирована с помощью фотографии: в культурном воображении нации травма закрепляется с помощью визуальных образов. Война буквально входит в каждую американскую семью — если не прямо, то в виде альбомов Александра Гарднера, на фотографиях которого американские леса и поля завалены трупами солдат.

Национальное и ужасное переплетаются еще тесней. Жизнь на природе, в хижине в лесу оказывается жизнью по соседству с мертвецами, природа хранит память о насилии во имя демократии.

Америка — это дом, где «доски идеально подходят друг к другу, все шипы и пазы совпадают, соблюдены все размеры и пропорции, <где> каждая доска встаёт на своё место без какой-либо подготовки, или эти доски взаимозаменяемы, они были распилены из деревьев разных пород, изготовлены в разных местах и разными рабочими» (так описывает Соединенные Штаты Авраам Линкольн в своей знаменитой речи) — доски для дома делают из леса — но, чтобы полноценно функционировать, этот дом должен стать паноптикумом.

***

Прозрачность не означает освобождения от кошмаров: она делает видимой изнанку американского субъекта.

Фильмы Роджера Кормана 1960-х годов по произведениям Эдгара По, ознаменовавшие отход режиссера от совсем уж малобюджетного кинематографа, хотя и имеют немного общего с рассказам По в сюжетном плане, виртуозно развивают важнейшие образы и тропы американского ужасного. Исходным моментом в них является проникновение какого-либо персонажа и вместе с ним зрителей в огромный дом-лабиринт, который «с его башнями, лестницами потайными ходами и подвалами <…> служит метафорической проекцией внутреннего мира своего хозяина <…> слабохарактерного, асексуального мужчины, парадоксальным образом предрасположенного к насилию». Мертвые по ходу фильмов непременно оживают, прошлое всегда обнаруживается в настоящем.

Одержимый герой, пытающийся повторить злодеяния отца-инквизитора, находит смерть на дне колодца, а его жена оказывается запертой в пыточном инструменте

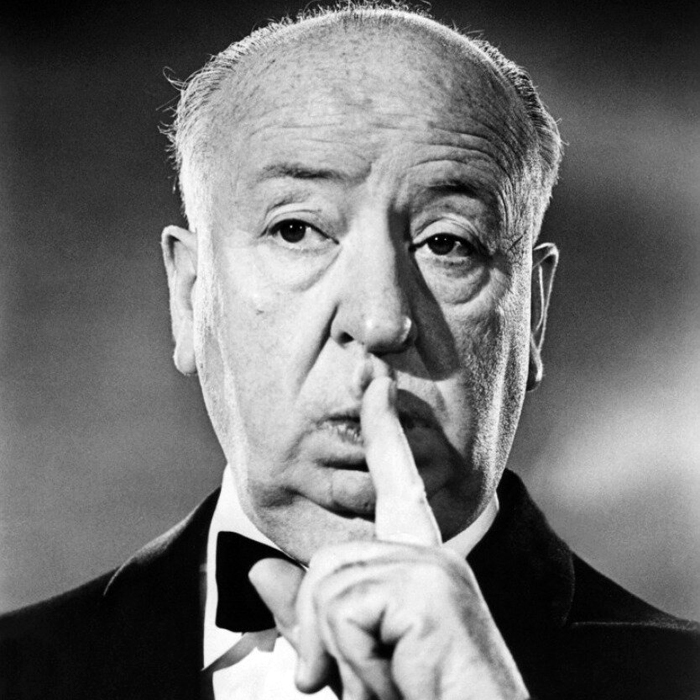

В «Гробнице Лигейи» (1964), фильме, напоминающем, скорее, о «Ребекке» Хичкока или «Тайне за дверью» Ланга, нежели о первоисточнике, главный герой, Верден Фелл, как и протагонисты большинства фильмов цикла, является повторением брауновского Теодора: злодеем и жертвой, манипулятором и манипулируемым одновременно. Он встречает свою будущую жену, леди Равену, среди монастырских руин на могиле жены бывшей: распадающийся после ее смерти внутренний мир героя становится здесь видимым. Развалины предвещают начало крушения леди Равены, и, одновременно, финал, в котором руинами в прямом и переносным смыслах станет супружеский дом. Катастрофа здесь парадоксальным образом соответствует эмерсоновскому идеалу: внутреннее сливается с внешним, начало с концом, снимается различие между мужем и женой, исчезает граница между прошлым и настоящим, живыми и мертвыми.

В «Колодце и маятнике» прошлое преследует героя в виде восставшей из мертвых жены Элизабеты и воскресших после ее появления воспоминаний об отце-садисте, на глазах сына до смерти запытавшем супругу. Ужасное — воспоминания — таится внутри протагониста, точно так же, как скрыта в замке потайная комната пыток, обустроенная его предком. В финале одержимый герой, пытающийся повторить злодеяния отца-инквизитора, находит смерть на дне колодца, а его жена — возвращение которой из мертвых спровоцировало приступ безумия (разыгранная смерть была частью разработанного ее любовником плана по избавлению от Медины) — оказывается запертой в пыточном инструменте — железной деве. Когда в самой последней сцене сестра дона Медины со словами: «Никто больше сюда не войдет» закрывает дверь в подвал, камера стремительно перемещается к железной деве, показывая отчаянное лицо заживо погребенной Элизабеты — источник ужаса — заперт, contained, но при этом подвластен контролю — зрительского взгляда.

Навязчивый страх повторения трагической судьбы отца, страдавшего каталепсией, преследует Гая Карелла, героя фильма «Похороненный заживо» (1962). На случай, если его перепутают с мертвым, он выстраивает и оснащает всем необходимым склеп, куда помещает особый разбирающийся гроб — этот гроб позволит ему выжить в случае мнимой смерти.

Молодое поколение становится жертвой извращенного старшего поколения, отнимающего у него голос буквально

Сужение пространства героя, отделение от внешнего мира, иллюстрирующее его замкнутость на idée fixe — навязчивом страхе смерти — кажется спасением. Однако уход героя в себя, погребение себя заживо, ставит под угрозу его супружеский союз. По настоянию Эмилии, своей жены, Карелл ломает склеп. Исчезновение склепа делает его уязвимым для прошлого: Гай впадает в каталептический сон, и чудом спасается от смерти лишь для того, чтобы окончательно сойти с ума и погибнуть от руки собственной сестры, так и не узнав, что был жертвой козней супруги, стремившейся завладеть его имуществом. Здесь так же речь идет в первую очередь об американском субъекте. Фильм, вышедший на экраны в год Карибского кризиса, отражает национальные страхи времен Холодной войны: склеп, который строит Гай — бункер; страх перед каталепсией — боязнь потерять бдительность и контроль; коварная жена — агент коммунистов (не случайно её пристрастие к алому цвету). Уход в себя может стать решением, но отгораживающийся от внешних опасностей, замыкающийся на себе самом индивид перестает слушать других и становится источником и жертвой собственных — бесконечных — параноидальных фантазий. Каталепсия, твердит Гаю его врач, не передается по наследству, герой не страдает каталепсией, он ее выдумывает. За страхами времен холодной войной, впрочем, маскируются и иные травмы: оставшийся с Гражданской войны, актуальный в годы Второй мировой и Корейской войн ужас смерти на поле боля и постоянно возвращающийся пуританский страх американского общества перед женской сексуальностью. Приходившие с фронтов войны мужчины возвращались на свои, занятые в военные годы женщинами, рабочие места и опасались подъема эмансипации.

***

Кормановский цикл по рассказам По еще возможно прочитывать в контексте параноидальной фантастики 1950-х с ее образами радикального чужого, воплощенных у Кормана в образах роковых героинь. Но эти же фильмы запечатлевают и существенных сдвиг: другой перестает быть источником ужасного: вместо этого ужасное обнаруживается внутри субъекта, в его семейной истории, в экономических отношениях. «Демократическое капиталистическое общество становится зоной, порождающей ужас».

Семью насильников-чудовищ можно охарактеризовать как скрытый фундамент американской семьи»

В «Людях под лестницей» Уэс Крейвен, развивая кормановский прием, обращается к образу дома как проекции внутреннего мира американского субъекта. Старый, обустроенный в соответствии с требованиями Эдгара По, дом героев — пары респектабельных буржуа-арендодателей средних лет, наживающихся на бедняках, оказывается кошмарным лабиринтом. В его подвалах заперты похищенные и изувеченные подростки. Молодое поколение становится жертвой извращенного старшего поколения, отнимающего у него голос буквально: садисты-арендодатели отрезают своим пленникам языки.

Впрочем, у Крейвена родиной патологической семьи является не только буржуазный дом, но и американская природа, которая должна включать в себя все. В фильме «У холмов есть глаза» — его название отсылает к «прозрачному глазу» из эмерсоновской апологии жизни на лоне природы — благополучная семья Картеров становится жертвой семьи мутантов-каннибалов, существующих в единении с природой.

В «Последнем доме слева» Крейвен противопоставляет «нормальной» буржуазной семье Коллингвудов «ненормальную» семью преступников-хиппи, банду Круга Стилло. При этом Крейвен снимает различие между домом Коллингвудов, и лесом, где Стилло и его друзья насилуют и убивают дочь Коллингвудов, Мэри. В первой же сцене камера фиксирует идиллический пейзаж — лесное озеро, в котором отражаются деревья, вводя, таким образом, тему отражения и соединения. Затем Крейвен показывает дом Коллингвудов — хижину в лесу — и нагую Мэри в ванной комнате. Параллелью к этой сцене становится один из ключевых эпизодов, когда камера так же беспристрастно, как и в начале фильма, фиксирует Мэри, раздевающуюся в лесу по требованию своих будущих убийц. Различия между пространствами Коллингвудов (дом) и банды Стилло (лес) снимаются. Между ними нет разницы: они оба открыты паноптическому контролю.

К концу фильма и лес, и дом — это зоны насилия — убийства совершаются и внутри дома, и на лоне природы. Так же схожы, в конечном итоге, буржуа и преступники: «Мы понимаем, что эти семьи являются двумя сторонами одной и той же монеты; семью насильников-чудовищ можно охарактеризовать как скрытый фундамент американской семьи» (верно и для «У холмов есть глаза»). К тому же сами Коллингвуды существуют в двойной ипостаси: как функциональная буржуазная семья, и как семья кровожадных убийц, мстящих за смерть дочери. Спродюсированный Крейвеном римейк «Последнего дома слева» (2009) еще точнее акцентирует эту имманентность насилия американской природе и семье. В финальной сцене режиссер фильма Деннис Илиадис монтирует изображение нагого тела умирающего Круга с природными видами, крупным планом Коллингвудов и их домом в лесу.

***

Репродукция, напоминающая один из пейзажей Томаса Коула висит в одной из комнат хижины в лесу, куда на уикенд приезжают пятеро студентов. Они не знают, что станут жертвами семьи зомби, как не знают того, что за ними ведется наблюдение, и что они участники таинственного ритуала: их кровь требуется, чтобы ублажить древнего бога, дремлющего под землей. Пробуждение в случае неудачи ритуала погубит мир.

Начало «Хижины в лесу» подчеркивает взаимосвязь жертвы и повседневности: за крупными планами картин, изображающих жертвоприношения в разных культурах, следует рекламный слоган, призывающий совершить обыденное действие: выпить кофе. Ручка механической кофемолки — элемент рекламы — часть перемалывающей машины, возвращает к теме жертвы.

Жертвоприношение, которое должно совершиться в фильме — это принесение жертв памяти: с одной стороны национальной памяти — конец света наступает, когда люди не помнят, а с другой — памяти жанра

Изображения жертвоприношений, с которых начинается фильм, созвучны картине, закрывающей зеркало Гизелла. На ней изображено кровавое ритуальное убийство, за которым издалека наблюдает темная фигура, опирающаяся на трость.

Конструкция зеркала, позволяющая подсматривать за тем, кто находится по другую сторону зеркала, оставаясь невидимым, отражается в ситуации с сотрудниками лаборатории, следящими за студентами (и манипулирующими ими), и со зрителями в кинозале, наблюдающими за сотрудниками лаборатории, наблюдающими за тем, как Хольден наблюдает за Дэйной. Зрители при этом превращаются в идеального эмерсоновского субъекта, «который есть ничто и видит все».

Картина неприятна мулату Хольдену: он снимает ее со стены. Когда Хольден и Дэйна меняются комнатами, картина пугает девушку и она закрывает её покрывалом. Изображенное на картине — неприятное воспоминание о жертвах, обеспечивших существование американского субъекта, не в последнюю очередь именно женщин и этнических меньшинств. И Хольден, и Дэйна произносят одну и ту же фразу: «Я так не думаю» — отворачиваясь от того, что картина означает: от собственного прошлого. Однако без воспоминания об этой жертве, без постоянного воспроизведения этой жертвы, американский субъект исчезнет. Жертвоприношение, которое должно совершиться в фильме — это принесение жертв памяти: с одной стороны национальной памяти — конец света наступает, когда люди не помнят, а с другой — памяти жанра, не позволяющего забыть о цене, заплаченной за возможность существования нации.

Каждый из параллельных сюжетов «Хижины в лесу» начинается с цитаты. Сцена в лаборатории отсылает к «Фантастическому путешествию» (1966) Флейшера. Первый эпизод со студентами — начало «Психоза» (1962) Хичкока. В «Фантастическом путешествии» пятеро ученых отправляются в психоделический трип по телу советского перебежчика, впавшего в кому после покушения, буквально заплатившему травмой за возможность стать американцем. Это путешествие по бесконечному пространству чужого, ставшего своим. Герои «Психоза» оказывались жертвами призраков, вырывавшихся из подвалов прошлого. Дрю Годдард, режиссер «Хижины в лесу», демонстрирует, как запускается в ход машина травматизации, отправляющая молодое поколение в путешествие по пространству, являющемуся своим и одновременно чужим, чтобы, поставить его лицом к лицу с вытесненным, с призраками прошлого, контейнеры с которыми населяют бездонный подвал.

Один из рекламных постеров к фильму напоминает образ идеальной Америки из речи Линкольна — хижина изображена как конструкция, состоящая из различных сегментов, которые должны быть пригнаны друг к другу; другой постер использует в качестве образца знаменитые рисунки итальянского художника XVIII в. Джованни Пиранези из его серии «Тюрьмы». На этих рисунках изображены паноптикумы и невозможные пространства: бесконечные и замкнутые одновременно. (Рисунки Пиранези напоминают и лабиринты замков у Кормана). На постере невозможными пространством оказывается интерьер хижины в лесу. Пиранези был первым, кто смог наглядно изобразить «ловушку внутреннего мира индивидуума, в которую тот оказывается пойман». Другой постер «Хижина в лесу» демонстрирует такую ловушку, в которой оказывается американская культура, связавшая национальный нарратив с памятью готического жанра. Именно поэтому Америка из года в год должна приносить в жертвы прошлому новые поколения, в то время как другие культуры находят способ преодолеть травматические нарративы.