Самое позднее — в Турине

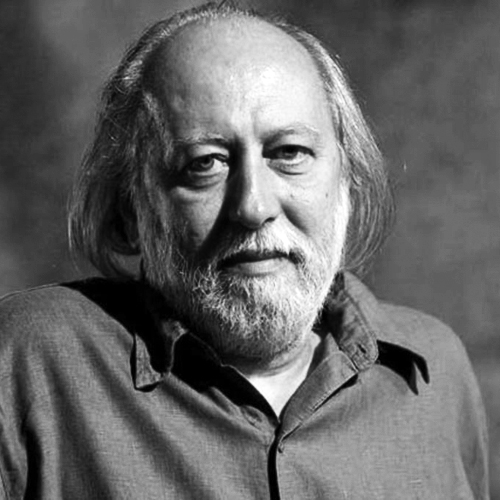

Ласло Краснахоркаи получил Нобелевскую премию по литературе, с красноречивой формулировкой «за убедительное и прозорливое творчество, которое в условиях апокалиптического террора вновь подтверждает силу искусства». Прекрасный тост, между прочим. Читаем эссе прозаика, вдохновившее Белу Тарра на «Туринскую лошадь». Специально для «Сеанса» № 45/46 текст перевела Оксана Якименко.

СЕАНС — 45/46

Сто лет тому назад, в 1889 году, в день, который мог быть похож на сегодняшний, Фридрих Ницше выходит из дверей своего дома в Турине, дома номер шесть по виа Карло Альберто — то ли на прогулку, то ли на почту за письмом. Неподалеку какой-то извозчик в бессильной ярости понукает упрямую лошадь. Он торопит ее, но напрасно: скотина ни с места. Простолюдин — Джузеппе? Карло? Этторе? — теряет терпение и бьет животное хлыстом. Ницше, как известно, приходит в возмущение и кладет конец жестокому спектаклю, инициатор которого и сам уже весь в мыле от гнева. Высоченный господин с пышными усами неожиданно подскакивает к лошади и — полагаю, к едва скрываемому удовольствию зевак, — рыдая, бросается ей на шею. Управляющий отводит разбушевавшегося Ницше домой, тот молча ложится на тахту, на которой неподвижно пролежит два месяца, после чего произнесет свои последние слова («Мама, какой я дурак») и еще десять лет проведет под присмотром матери и сестры в состоянии кроткого помешательства. Что стало с лошадью — нам неизвестно.

Эта и без того довольно темная история — хотя желание принять ее на веру вполне естественно — с небывалой ясностью высвечивает для меня жалкое фиаско нашего духа — прообраз общей трагедии утраты смысла. Темная звезда от философии, блистательный противник так называемых общечеловеческих ценностей, неподражаемый гигант, давно и решительно отринувший добро и сострадание, — бросается на шею избитой лошади? Возникает непростительно банальный, но закономерный вопрос: почему не на шею извозчику?

«Жить и быть несправедливым — это одно и то же»

При всем уважении к доктору Мебиусу, для которого все произошедшее — типичный приступ прогрессирующего паралича, вызванного сифилисом, мне все-таки видится здесь подобное удару молнии осознание трагического заблуждения: после длительной и мучительной борьбы существо Ницше начало отторгать дьявольский стиль мысли, бывший неотъемлемой частью его самого. По мнению Томаса Манна, это заблуждение родилось из того, что сей «трепетный пророк гнусности» противопоставлял жизнь и мораль. «Истина в том, — добавляет Манн, — что нравственность и жизнь составляют единое целое. Этика — опора жизни, а нравственный человек — истинный гражданин жизни». Высказывание Манна прекрасно в своем благородстве: но даже если мы последуем его рекомендации и выкроим время для свободного плавания [по этому идеальному морю], нашим кораблем будет управлять не кто иной, как Ницше, каким он стал в Турине, а это подразумевает не только другие воды, но и требует иного устройства нервной системы; более того, здесь уместно было бы говорить о стальных нервах толщиной с корабельный канат. И этот канат нам наверняка понадобится, ведь, к своему величайшему удивлению, мы прибудем в ту же самую гавань, куда привели бы нас слова Томаса Манна, — и пусть это та же самая гавань, чувствовать себя в ней мы будем совсем не так, как он нам обещал.

Ужас-ужас: «Ноябрь» Райнера Сарнета

Туринская трагедия Ницше подсказывает: жизнь в согласии с нравственным законом — не есть свободный выбор, так как выбрать нечто противоположное априори невозможно. Я могу жить вопреки этому закону, но не смогу освободиться от таинственной и воистину неопределимой силы, которая неразрывно связывает меня с ним. Если же я все-таки стану жить вопреки нравственному закону, то, наверное, смогу устроиться в предсказуемой и убогой общественной жизни, в которой — выражаясь словами Ницше — «жить и быть несправедливым — это одно и то же», но не смогу разрешить тот неразрешимый конфликт, который так часто вынуждает меня тосковать по смыслу собственного существования. Ведь будучи частью этой общественной жизни, я точно так же остаюсь частью того, что, по непонятной причине, продолжаю называть чем-то большим, единым целым, и — без ссылки на Канта не обойтись — оно, это большее, как раз и поселило во мне означенный закон вместе с печальным правом его нарушения.

Тут мы уже лавируем среди бакенов, отмечающих вход в гавань. Лавируем вслепую: на маяке все спят, и управлять нашими маневрами некому. Приходится бросать якорь в полумрак, стремительно поглощающий наши вопросы о том, отражает ли мироздание высший смысл нравственного закона. Так мы и стоим в неведении, наблюдая за тем, как со всех сторон к нам медленно стекаются новые товарищи по несчастью. Мы не в силах подать им никаких предупредительных сигналов, мы лишь провожаем их взглядами, исполненными сострадания. Нам кажется, будто так и должно быть; те же, кто приближается к нам издалека, тоже однажды испытают нечто подобное — не сегодня, так завтра… или через десять… или через тридцать лет.

Самое позднее — в Турине.

Перевод с венгерского Оксаны Якименко

Читайте также

-

Русский след — Русская литература в руках героев зарубежного кино

-

Красные каблуки Барри Линдона

-

Просто Бонхёффер

-

Достоевский в моем дворе — Сентиментальное путешествие Бакура Бакурадзе

-

«Мне опять приснилась Моника Беллуччи» — Озарения Дэвида Линча

-

«Механизация флюидов» — Из книги «Жизнь — смерть. Лицо — тело» Михаила Ямпольского