Спасение по правилам: Бытовая драма

Автор мира

Наш цикл потихоньку движется к завершению — нам осталось всего две встречи, не считая сегодняшней. И чем ближе к финалу, тем головоломнее задачи, которые нам придется решать.

Впрочем, сегодня, пожалуй, задача наиболее сложна. Потому что речь пойдёт о религиозных мотивах в бытовой драме. То есть в таких фильмах, которые делают упор на подробном воспроизведении фактуры, на жизнеподобии коллизий и изображения, — в общем, пытаются создать иллюзию, что в повседневной жизни всё обстоит так же, как на экране.

Это довольно редкий тип фильмов. Все-таки художники, как правило, подобными вещами не занимаются, — они творят новую, экранную реальность по экранным же законам. И сочетать эти законы с условиями, по которым существует реальность объективная, — задача, во-первых, не очень нужная, а, во-вторых, почти нерешаемая. Однако даже в этих редких случаях выявить наличие каких бы то ни было религиозных мотивов, мягко говоря, проблематично.

Смысл в текст привносит сам автор, ибо его задача — при любых условиях — создать осмысленный текст.

Спасение по правилам: Триллер

В большинстве фильмов, которые мы видели до сих пор, присутствие религиозных мотивов выявляется — а, стало быть, и определяется — автором. Это особенно хорошо было видно, когда речь у нас прошлой зимой шла о триллере на примере Фрица Ланга, и мне пришлось говорить о роли камеры в логике творимого режиссёром мира. Тут мы затрагиваем традицию, которая в западной культуре насчитывает уже не одно столетие и которую можно описать с помощью нехитрой тавтологии: смысл в текст привносит сам автор, ибо его задача — при любых условиях — создать осмысленный текст. Таков уж неизбежный эффект творческого процесса. Иными словами, авторы в некотором смысле играют с собой в поддавки, а наиболее умные из них — в кошки-мышки. Они определяют правила, и они же с радостью обнаруживают, что эти правила существуют.

В самом, возможно, радикальном варианте это видно в трагедиях Расина, который исполняет по отношению к своим героям роль жестокого Бога и предоставляет героям возможность спорить, бунтовать, противоречить, бороться — точнее, пытаться бороться… и при этом Расин, разумеется, точно знает, что финал он допишет сам. Они могут спорить сколько угодно; все равно они полностью ему подчинены, ибо полностью являются его творениями.

Иначе говоря, автор по отношению к своим героям исполняет роль судьбы: милосердной или немилосердной, неважно. Именно он придает их жизни смысл, трагический или величественный. Поэтому, вообще говоря, отбор фильмов для этого цикла был довольно сложен. Слишком уж велико искушение для автора, который делает вид, что он богоискатель и искренне увлечен этим душеспасительным процессом, торжествующе обнаружить в мире своего фильма в качестве Бога самого себя. Слишком многие этому искушению поддались, подчас сами того не заметив.

Надо заметить, впрочем, что этот эффект, который в естественных, да и в точных науках известен как принцип неопределенности Гейзенберга, сам по себе ещё не влечёт никакой фальши. Роль автора как судьбы вовсе не противоречит подлинности религиозного мотива. В конце концов, того же Расина с его увлечением янсенизмом можно считать вольнодумцем, еретиком, — да хоть протестантом, если стоять на какой-нибудь уж особо радикальной точке зрения, — но атеиста из него не выйдет. Кстати говоря, судьба по сути своей, если выбирать из христианских конфессий, идея как раз сугубо протестантская. И чем радикальнее извод протестантизма, тем значительнее роль судьбы (абсолюта она достигает в кальвинизме)… В общем, обо всём этом можно было бы говорить хоть на каждой нашей встрече, увязая в межконфессиональных дрязгах и всякий раз прилежно пытаясь проводить черту между автором и его отражением-Богом в созданном им мире, — если бы именно жанр бытовой драмы не ставил предел этому трюку с зеркальной подменой.

Место смысла

Дело в том, что принятое за метод внимание к фактуре, окружающей человека и составляющей подлинный мир, может привести к одному из двух вариантов. Первый таков: вся эта фактура — элементы огромного большого ритуала. Такой подход называется «романтическим». Человек оказывается в мире сотворенном и непознаваемом, и со всех сторон его окружают некие таинственные письмена: пейзажи, облака, ландшафт, ветер… всякая, в общем, метеорология. Тогда все немедленно становится прекрасно — мир вокруг человека полон смысла. Однако если поместить эту ситуацию в кинокадр, то человек окажется этим смыслом — повсюдным, тотальным, да ещё и непостижимым — полностью раздавлен. Это в литературе можно вывести главного героя на первый план и держать его там хоть десять страниц, вежливо уделив пейзажу три абзаца — смотря по тому, какая пропорция нужна писателю. Уже в живописи своевольно регулировать эту пропорцию окажется несколько труднее; в кино же, с его-то оптическими законами, это и вовсе немыслимо. И мир вокруг героя окажется, конечно, насыщен запахом судьбы до предела: в каждой птичке на ветке, в каждом листочке на этой ветке, — но результат будет, очень мягко выражаясь, трагическим. Это та формула, которая в мировом кино предложена и осуществлена, к примеру, Херцогом или Сокуровым.

Не была бы «Чайка» комедией, Треплев бы не застрелился.

Есть и второй вариант: когда смысл коренится не в этой фактуре, а связан исключительно с человеческой душой. Человек создан «по образу и подобию», он, как ни крути, венец творения, так что во всей окружающей природе Бог выказывает себя куда меньше, да и природу эту мы переделали щедро… а вот где-то внутри нас, глубоко-глубоко за поверхностью тела, внутри всего составляющего нас мяса, теплится тот самый искомый огонек божественного присутствия. Куда более частый, да и более безупречный с моральной точки зрения ход, — но именно он-то в бытовой драме и невозможен. Мы не можем игнорировать фактуру. Она здесь жанрообразующий материал. Мы не можем сказать: «Это все тлен, случайные черты, майя», — и сорвать покров внешнего мира с некой сокровенной истины, заставив эту последнюю устроить образцово-показательный стриптиз. То есть вообще это возможно, и когда мы будем говорить об эротической драме, то увидим, какие здесь открываются возможности для привнесения религиозных мотивов. Но сегодня наша задача — прямо противоположная.

И это всего лишь первый из тупиков, на который обрекает нас этот странный жанр.

Смешные люди

Есть и другой момент: менее структурный, менее метафизический, более культурологический. Внимание к подробностям, к фактуре, к окружающим обстоятельствам с самого зарождения западной культуры почиталось признаком «низкого жанра». Мы, скажем, собравшиеся здесь, все поголовно интеллигенты, так что нас интересуют не только зарплата, пропитание и мещанская рутина вещей, а еще и то, что мы прочитали, что мы посмотрели и о чем мы подумали. В общем, мысленно и духовно мы не вполне здесь. Наш разум (не говоря уж о тех, кто обладает еще и верой) способен вырывать нас из этого вещного мира и даровать свободу, унося в далекие миры — типа библиотек, фильмотек или попросту платоновского элизиума. А если автор внимателен именно к вещной составляющей, если он, шаг за шагом, отслеживает нюансы отношений между людьми, то, что определяет не сущность их жизней, а каждый следующий конкретный шаг: настроение, характер, темперамент, психологию, — то это (за редкими и очень специальными исключениями) будет означать, что и сами герои прежде всего интересуются тем же самым. Какие-то культурные, речевые, идеологические детали в их жизни могут присутствовать, — но именно что детали: как десерт, как некий бонус. Они могут, промеж прочего трёпа, ввернуть в разговоре с бухгалтером цитату из Байрона, но главное для них (и для текста) в этой встрече с бухгалтером — все-таки деньги, которые они намерены получить.

А это определяет «низкий» — то бишь, согласно античным теоретикам, комедийный — жанр. Это истории про слуг, рабов и шутов. Про тех, кто завяз в мелких обстоятельствах, кто говорит много, быстро, непрестанно шутит, — но кто никакими своими блистательными каламбурами, будь он герой Мольера или Аристофана, никогда и нипочём не поменяет мир. Это просто времяпровождение в жизни, в который смысл и не предполагается.

Бог здесь не при делах.

Собственно, именно благодаря этому традиция комедии как рассказа о людях, не видящих в мире и жизни смысла, — самое большее, мечтающих о нем, но ничуть на него не надеющихся, — дожила до эпохи модерна. Например, в нашей культуре традиция эта лучше всего воплощена в пьесах Чехова, которые на удивление многим современным (как их ласково называют продюсеры, «простым») зрителям именуются комедиями. Хотя, вроде бы, шуток там негусто. Просто в них — та самая чистая фактура, и прорыв чеховских героев в какие-то иные, вышние миры если и происходит, то только в мечтах, и обречен на неминуемое поражение, как обречен на самоубийство Треплев. Не была бы «Чайка» комедией, Треплев бы не застрелился. Но увы: все его прозрения о Мировой Душе в самодельном дачном театрике, в присутствии доктора, неосмотрительно снявшего шляпу, — выглядят, как оказывается, довольно нелепо. А нелепица наличие смысла, как правило, отменяет сразу — за исключением разве что тех комедиографов, о которых шла речь в прошлый раз и которые само христианство как таковое умудряются рассматривать как исключительно эффектный гэг.

Иными словами, чтобы узреть смысл, который выдал бы существование Бога, надо все-таки как-то над бытом воспарить. А стало быть — отменить жанр, которым мы сегодня занимаемся. Вот и тупик номер два.

Лучший из миров

Бытовая драма, непосредственно порожденная буржуазной эпохой XIX века, по сути своей вполне атеистична. И даже те ее герои, которые все-таки смысла взыскуют, обречены либо на вечную чеховскую провинциальность, душную и глухую, либо на то, что смысл им придётся изготавливать собственными руками. Знание всех обстоятельств жизни и всех подробностей мира, начиная примерно с рубежа 1920-х/30-х годов, аккуратно приводит авторов бытовых драм к нехитрому выводу (иногда подспудному, а иногда и открытому): человек — сам кузнец своего счастья.

Здесь уместно вспомнить, скажем, немецкий фильм «Куле Вампе» по сценарию Брехта, где невыносимость повседневного убожества приводит к тому, что люди сами начинают организовывать спортивные лагеря (сиречь светлое коммунистическое будущее), бегать, петь, плескаться, смеяться и вообще обживать кадры, залитые белым светом их мечты. Если же обратиться к временам позднейшим, превосходным образцом служит поточная советская кинопродукция, где «обычный человек» (или, как писали в планах Госкино, «наш молодой современник») ищет справедливости, потому что наблюдает отдельные недостатки в окружающей его жизни, взыскует моральных принципов — и принимается строить свое рукотворное счастье по своим принципам в одной отдельной взятой семье, которая ячейка общества. Он принципиальный, он независимый, он — сам.

С ортодоксальной религиозной точки зрения это, конечно, сатанизм чистой воды, потому что гордыня: мы сами формируем смысл вместо того, чтобы отыскивать богоданный имеющийся. Но даже если на подобную точку зрения не вставать (а нас, собственно, никто не заставляет это делать), то понятно, что это собственный культ, как бы скромно и приватно он не выглядел, поклонение своим собственным силам и возможностям, так что Бог здесь не при делах.

Та самая аккуратность, которая идет непосредственно вслед за влюбленностью, лишает вещную среду на экране какой бы то ни было идейной определенности.

Есть, наконец, ход противоположный. Можно попробовать в быт влюбиться. В конце концов, при всей своей неброскости он определяется человеком, а человек, как правило, не совсем равнодушен к тому, что его окружает. Скорее всего, он производит некий отбор, следя за тем, какую скатерку постелить на стол и какой сервиз поставить. Так что можно попробовать смотреть на все это как на приметы подспудной тяги человека к лучшему и собирать из них, как паззл, общую картину некоей биографии души. Ну или хотя бы ее портрета.

В современном кинопроизводстве хедлайнером этой тенденции является продукция ВВС. Особенно костюмно-исторические сериалы, во главе с экранизациями Джейн Остин или Диккенса, где зрителя призывают от всей души полюбить каждую фарфоровую собачку на камине. И вполне успешно призывают, судя по рейтингам. Впрочем, в свое время в точности это самое предсказал Джером, который писал: нас-де от этих фарфоровых собачек уже трясет, а ведь сто лет спустя их будут любовно рассматривать, восхищаться и фантазировать, каким был отколотый носик.

Эта интонация уже несколько лет как стала на ВВС этаким фирменным приемом. Интонация вольтеровского Панглосса: «Все к лучшему в этом лучшем из возможных миров»; интонация непрестанного умиления и уюта. В ней, несомненно, есть свой резон, и здравомыслие, и даже некоторая деликатность. Проблема лишь в том, что, собственно, о душе — не о чувствах и не о чувствительности: о душе, — вся эта торжествующая музейность в результате говорит не очень много. Та самая аккуратность, которая идет непосредственно вслед за влюбленностью, лишает вещную среду на экране какой бы то ни было идейной определенности. То есть все это прекрасно, но ни про что. Просто про уют, якобы ощущаемый универсально.

Вообще, минималистам быть религиозными художниками очень хорошо.

Понятно, что англичане обладают патентом, преимущественным правом на идею уюта; и потому ныне они сбывают ее всему миру, а весь мир, в свою очередь, последние лет двадцать с готовностью эту идею у них покупает, увеличивая бюджеты сериалов ВВС. Хорошо, это важный для социопсихологов симптом: значит, нынешнему миру это взаправду позарез надо. Но, по крайней мере, для нас, в школе проходивших рассказ Чехова «Крыжовник», подозревать за всем происходящим какие-то духовные поиски значит быть чересчур уж щедрыми и благодушными.

Не до Бога

Для тех, кому сейчас кажется, что они немножко запутались во всём этом нагромождении примеров и противоходов, необходимо уточнить: дело не столько в какой-то там «концептуальной» сложности темы, сколько в том, что, говоря о власти и бытовании фактуры, мы неминуемо, просто в силу специфики задачи, обязаны быть конкретными. И мы сейчас плутаем в поисках религиозной идеологии в бытовой драме ровно настолько же, насколько плутает любой режиссер, пытающийся ее там обнаружить или ее туда привнести.

Хорошо было Дрейеру ставить религиозный фильм о Жанне Д’Арк — с голыми стенами и одинокими крупными планами на фоне этих стен. Хорошо было Брессону обнаруживать смысл в мире, давая в каждом кадре один жест, или цельную цепочку жестов, или реплику, в которой даже интонация не имела права затенять смысл. Вообще, минималистам быть религиозными художниками очень хорошо. Но как только мы поставим в кадр несколько тарелочек, подложим несколько вилочек, включим в реквизит счета за свет и воду, а в сценарий — воспоминания героя о том, как вчера он поссорился с мамой, или его мечты о том, как завтра он купит собаку, — герою будет, в общем, не до Бога. И это не то, чтобы сугубо эстетический подвох. Всякие крупные мыслители утверждают, что он вполне существует и в жизни.

Даже братья Дарденны, которые в 1999 году, в «Розетте», сочинили католический ответ протестантской триеровской «Догме», завороженной обилием фактуры, и которые и в том фильме, и в последующих отыскивали-таки смысл в человеческой жизни, вроде бы погруженной по самую макушку в лихорадочно мельтешащую серость окружающего мира, — даже они обнаруживали эту душу и этот смысл наперекор серости, а не благодаря ей. И последовательно, кадр за кадром, с помощью изумительно точной операторской работы, не отвлекающейся на детали, а всего лишь фиксирующей их, все же продирались сквозь груды мелочей к подлинности и вечности.

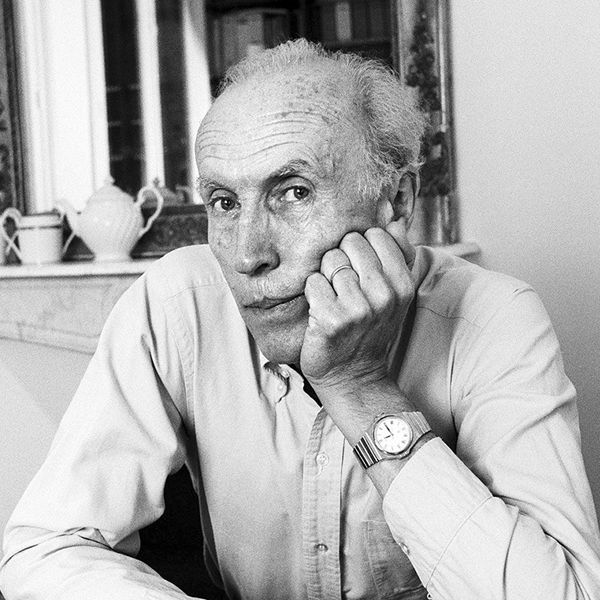

Помощь художнику, о котором сегодня пойдет речь и фильм которого вы будете смотреть, — Эрику Ромеру, который поставил перед собой эту задачу в самом начале своего творческого пути и решал ее до самого конца, — пришла со стороны неожиданной.

Ромер, как всем известно, числится среди режиссеров французской «новой волны». Как и многие ведущие режиссеры этого направления, до того он несколько лет отработал критиком в журнале «Cahiers du cinéma». Более того, именно Ромер, пусть ненадолго, после смерти главного редактора журнала Андре Базена заменил его на этом посту. Что, разумеется, ещё ничего не объясняет.

Известно, далее, что Ромер был вполне правоверным католиком (как, собственно, и Базен). Что само по себе тоже не рецепт. Более того: пожалуй, нет ничего более непохожего на фильмы Брессона, Пиала, Хичкока или даже Росселлини, равно как и других знаменитых кинокатоликов, нежели фильмы Ромера. Полуимпровизированные, с нерасчетливыми интонациями и пронизанные фантастическим духом свободы, веющим по всему его кинематографу.

Как же ему это удалось?

Рутина пахнет судьбой

Краткая история «Кайе дю синема» купить

Чуть ли не первое, что сделала критическая школа «Cahiers du cinéma», — это выделила в особое направление американский фильм-нуар и возвела его на пьедестал, объявив высоким искусством (французы подобные трюки проделывают регулярно). А до того нуар рассматривался поточной критикой, самое большее, как киноверсия «крутого детектива», осуществившего на рубеже 1920-х—30-х годов революцию в детективном жанре. Ту, которая на смену старым классическим схемам английского детектива — с уединенной усадьбой и подозрительным дворецким — привела частных сыщиков из асфальтовых джунглей современных мегаполисов. Эти сыщики ориентируются в своих джунглях со звериным чутьём; может, они не так уж сведущи в тонком многообразии сортов табачного пепла, — зато точно знают, о чем, с кем и каким тоном надо договариваться, где пролегает граница их полномочий, с какого момента и насколько возрастает риск, на что способен окружной прокурор, на что — адвокаты, а на что — лейтенант из соседнего участка… в общем, они распутывают преступления, основываясь не столько на чистой логике, сколько на предельно подробном знании мира. Который, к тому же, для многих авторов «крутых детективов» был отнюдь не вымышленным: как известно, один из основоположников жанра — Дэшиел Хэммет, автор «Мальтийского сокола» и «Тонкого человека» — сам, прежде чем засесть за машинку, подрабатывал в частном сыскном агентстве. «Крутой детектив» — жанр, который в лучших своих воплощениях отличался едва ли не документальной точностью в описании социального уклада, вещной среды, а также цен на топливо и съёмное жильё. И когда критики из «Cahiers» провозгласили вот этот жанр высоким искусством, им потребовалась вся традиция французской изящной словесности, чтобы объяснить подобный парадокс.

Потому что с классическим детективом все ясно. Любой классический детектив есть притча о трудном и скрупулёзном поиске истины. И, как и положено притче, он располагается в выморочном, вымышленном пространстве: ведь ничего более вымышленного, чем загородная английская усадьба, человечество еще не создало. А герои «крутого детектива» и фильмов-нуар гнездятся в самом густом иле городского дна, и убийства там происходят не из желания доказать ту или иную идеологему, не из желания получить пятимиллионное наследство и тем самым решить сразу все проблемы, — а потому что кому-то, из дурости и мелочности, заплатили 12.50, тогда как следовало 15.40, хотя если бы было 14.10, может быть, всё бы ещё и обошлось. Это жанр, покоящийся на точной конкретике. И чтобы читать крутой детектив, порой полезно знать курс доллара на момент написания текста, иначе можно не разобраться, в чем, собственно, коллизия.

Запахом судьбы веет сквозь весь нуар.

Однако это-то презренное и мелочное литературное направление (опять же, в лучших своих проявлениях) подчас умудрялось внезапно, иногда на один абзац или даже на одну фразу, заглядывать в те пространства, где не было ни сыщиков, ни слежки, ни коррумпированных полицейских, ни владельцев казино, а жили, как в платоновском мире, одни только понятия: любовь, честь, подлость, мечта, грусть. Особенно явно это видно в произведениях Рэймонда Чандлера, у которого в каждом из семи романов есть хотя бы несколько фраз, в момент которых ткань повествования — плотная, подробно сшитая из мелочей жизни — внезапно расходится, казалось бы, в самом крепком месте, и герой оказывается в мире без вещей, без времени, без декораций. В мире, где мятутся и печалятся лишь чистые человеческие души. Чистые не потому, что безгрешные, куда там; чистые — значит, обнажённые и беззащитные.

И кинематограф нуара — первую классическую модель которого, «Двойную страховку», создал в качестве сценариста именно Чандлер, — если и не позаимствовал эту особенность у крутого детектива, то, по крайней мере, научился ей. Однажды, неожиданно, происходит что-то. В «Двойной страховке» ты внезапно слышишь запах жимолости, и мир начинает катиться под уклон, будто бы ведóмый некой безжалостной рукой. В «Мальтийском соколе» среди непроглядной ночи в тёмную низину скатывается труп незадачливого героя, взметая за собой неожиданно белую, светящуюся, призрачную пыль. В «Объезде» на захолустное американское шоссе вдруг обрушивается вселенский потоп, и герой понимает: спасения нет, и не будет, да и не бывает. Запахом судьбы веет сквозь весь нуар. И критики школы «Cahiers» подробно изучали этот метод и опыт, который можно коротко сформулировать как рождение трансцендентного из духа фактуры. Применить усвоенное на практике решился из них всех один лишь Ромер.

Ответ на вопрос

Он, впрочем, не то чтобы совсем уж одинок в этих своих попытках. Можно вспомнить, например, знаменитый финал «Года спокойного солнца» Кшиштофа Занусси, где автор проделывает то же самое, что и Ромер в своих фильмах: обнаруживает смысл в реальном пейзаже. Но так, чтобы тот не придавливал героев, не унижал и не уничтожал их, не сводил их с ума, как у Сокурова или Херцога, — а, напротив, был явлен как ответ на их поиски. По одной из легенд, в начале 80-х Занусси и только что уехавший из Советского Союза Тарковский гуляли по Большому Каньону и говорили: «Какие идиоты эти американцы. Они здесь снимают вестерны, а здесь надо снимать о Боге». — «Давай снимем». — «Давай».

Тарковский не успел, Занусси же в «Годе спокойного солнца» поместил в Большой Каньон последний кадр. И только. Все остальное, как всегда у Занусси, — частная, бытовая история морального беспокойства: про невозможность верности и про тихое умирание души. Но в финальном видении — метафорическом, неосуществленном — два главных героя фильма Занусси все-таки оказываются вдвоем, на сверхобщем плане, посреди Большого Каньона, залитого солнцем. Этот пейзаж, до оскомины знакомый нам по фильмам Джона Форда, для католика и папского советника по культуре Кшиштофа Занусси является ответом и даром свыше его героям, которые до того полтора часа экранного времени мучились и пытались найти хоть какой-то смысл в тех страданиях, что они вынуждены были претерпевать.

Там, где Занусси хватает на один финальный метафорический кадр, Ромер разворачивает всю свою полувековую фильмографию.

И ответ, и смысл, и чудо достижения смысла приходят у Ромера, католика подлинного, не изнутри человека, а даются ему извне, из пейзажа.

Впрочем, «Зеленый луч», который вы сегодня увидите, занимает особое место даже среди фильмов Ромера — тем, что здесь режиссёр, пожалуй, впервые полноценно рассматривает пейзаж как ответ Бога человеку. Не насилие, чинимое излишне всемогущим Творцом над творением, но ответная реплика в диалоге. То понимание пейзажа, которое впоследствии у Ромера развернется в его знаменитую тетралогию четырех времен года, где осень, зима, весна и лето также станут категориями духовными.

Ромер не собирается идти по самому простому пути. «Самому простому» сказано без пренебрежения: путь, по которому пойдут, скажем, братья Дарденны — несмотря ни на что, отыскать Бога внутри души, — по-своему безукоризненно прекрасен. А вот в одной из первых сцен «Зелёного луча» главная героиня, заглянув внутрь себя, не обнаружит там ничего. Внутри она всего лишь растение. Она — милая, нескладная, суетливая француженка, обаятельная, как все без исключения герои Ромера, — обнаруживает, что человеческий облик, кажется, утратила. Обронила в суете.

Длинная дистанция: Эрик Ромер

Обнаруживает она это, как и положено в фильме Ромера, всего лишь пытаясь понять, где же провести отпуск этим летом. И ответ, и смысл, и чудо достижения смысла приходят у Ромера, католика подлинного, не изнутри человека, а даются ему извне, из пейзажа. Не того, что пребывает в вечности, — того, что подаёт ответную реплику точно в нужный момент, в одну маленькую, конкретную долю секунды. Это не облик, не образ, не символ, не матрица мира, — это одна незначительная бытовая деталь: зеленый луч, курьез из учебника физики. Который, если правильно задать вопрос, даст правильный ответ.