Сеанс № 67. Время ресентимента

— Сегодня мы, кажется, переживаем эпоху метаморфозы социальных норм. Перемены сопровождаются новыми волнами агрессии, которая из реальности выливается в соцсети, а затем возвращается в большую политику и большие медиа с удесятеренной силой. Нам говорят, что формируется «новая мораль». Этот процесс сопровождается сольными и коллективными выступлениями все новых и новых «жертв», предъявлением все новых виновных. Реальных или мнимых — уже трудно разобрать; сам градус истерии говорит о том, что мнимых много. Формируется культ «жертвы». Быть жертвой почетно. Еще говорят об утвердившейся в последние годы «культуре слабости».

— Культуре пассивности, я бы сказал. Тут уместно вспомнить старую оппозицию кино монтажного и антимонтажного. Андре Базен, противопоставляя Эйзенштейна Росселини, ссылался на известную фразу последнего: «Реальность перед нами, зачем ею манипулировать». Эти подходы можно назвать иначе: конструктивистским, в случае монтажного кино,

— Если попытаться проанализировать этот процесс: есть ли

— Давай начнем издалека. Это же характерно не только для отечественной, но и мировой культуры примерно

Михаил Ямпольский

— Но ведь свидетельства жертв должны дополнять

— Это, конечно, так. Поэтому Фридлендер, например, говорил о допустимости и даже необходимости использования свидетельств в историографии, но оговаривал, что эти свидетельства должны принадлежать самому историческому моменту. Если это дневниковая запись того времени, или письмо, написанное в тот момент, их следует учитывать. Если же это воспоминания, написанные спустя годы, они по крайней мере требуют критической обработки. Но в любом случае свидетельство важно как субъективный документ восприятия событий, потому что субъективное переживание — это тоже часть события. Сегодня, однако, субъективность свидетельского переживания выходит на первый план. Она перестает быть краской, нужной историку, а становится центром. Аффект подчиняет себе историческую реконструкцию. Очевидно, что в современном обществе память пассивного свидетеля — не только в историографии (и не только относительно катастроф XX века) — выдвигается на передний план.

— Почему?

— На этот вопрос очень трудно ответить, не обращаясь к философии. Западная философия современности, возникшая в постренессансный период, тесно связана с фигурой субъекта. Эта фигура важна, кстати, и для истории кино. Ведь мы ассоциируем субъекта в том числе со взглядом, с геометрической перспективой, заменившей в свое время средневековую онтологическую картину мира, в которой иерархия мироздания была внеположена человеку. Со времен Ренессанса функция упорядочивания мира передается субъекту, художнику, чья точка зрения диктует, в прямом смысле, его ви`дение. В этой новой иерархии нет никакого высшего смысла. Она возникает просто в результате волевого решения художника поставить свой мольберт в том или ином месте. Точка зрения художника начинает подменять собой точку зрения Бога. Акцент на субъективную волю — субъект несет с собой всю геометрическую конструкцию мира и строит картину мира согласно этой перспективе — доходит до Канта. Он развивает критическую теорию, в которой субъект находится вне картинки, это называют трансцендентальностью. Согласно Канту, у субъекта есть фундаментальные интуиции, которые он проецирует на мир. В этих рамках предстает сконструированная картинка мира, репрезентация, как говорят философы.

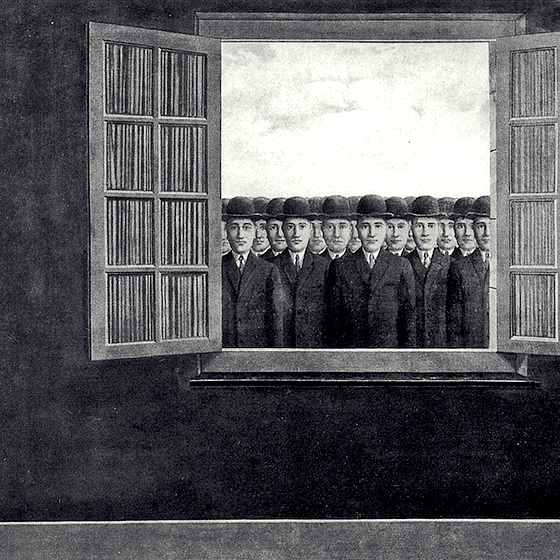

Угроза убийства. Рене Магритт. 1927

— А что изменил XX век?

— Гуссерль представил миру феноменологию. Он отметил, что наше сознание интенционально — то есть всегда направлено на объект. Не бывает сознания «ничто». Но этот объект — вовсе не то, что мы «видим». Куб, например, мы видим — в физическом смысле — только парой обращенных к нам граней. Но своим сознанием мы воспринимаем весь куб целиком. То есть субъект всегда ориентирован на смысл, на идеальный объект. И реальность не только конструируется нами, но и отпечатывается в нас.

— То есть мы не можем упрекать Эйзенштейна и его соратников в том, что они «манипулируют» миром, — поскольку остальные заняты тем же самым…

— Но это не отменило кризис представлений о субъекте: показалось, что никакой «реальности» нет, а есть лишь набор разных точек зрения разных субъектов. Полный релятивизм, в который вылился субъективный подход — это постмодернизм, снимающий саму проблему истины. Как всегда происходит в культуре, господствующая модель мира сменяется острой негативной на нее реакцией. Вот и сейчас произошел в некотором смысле возврат к «докантовской» стадии. У Локка была теория «отражения»: мы все лишь отражаем объективную реальность разными гранями. Схожи с этим и марксистские теории «реализма» Лукача или Лифшица. Идея о том, что мир — это первичная реальность, начинает доминировать и сегодня. Мы в этом смысле лишь чувствительные фотопластинки, и нас бомбардируют образы мира.

— Теперь мир конструирует субъекта, а не наоборот…

— Современная феноменология отказывается даже от гуссерлевской интенциональности как активности сознания. Крупный представитель этого направления

Любовь Аркус

— Ты говоришь, что это мировосприятие отражает политические изменения. Отражает их или объясняется ими? Пассивность не связана с тем, что человек уже в курсе, что он ничего не может изменить?

— Перелом произошел в начале XX века, он связан с двумя событиями: Первой мировой войной, о смысле и истоках которой до сих пор спорят историки. Ведь до сих непонятно, кто был в ней заинтересован, почему в течение четырех лет цивилизованные европейские народы варварски уничтожали миллионы молодых мужчин. Это создало огромную травму пассивности. Выяснилось, что историю творят не люди,

— Ты сказал, что сегодня наступило время ресентимента. Как связано отсутствие проекта будущего и время пассивности с «охотой на ведьм» и массовым саморекрутированием в ряды жертв?

— В обществе произошла нормализация травматизма, в котором воплощен статус пассивности. Мы больше не действуем, мы лишь испытываем на себе внешние воздействия как травмы. Культ травмы породил культ жертвы. Все

— Да, проблематика, безусловно, одна. И сложность в том, что законное стремление женщин защитить себя от хамства и распущенности легко переходит в агрессивное осуждение мужчин и культивирование статуса жертвы. Почти невозможно бороться за свои права без ресентимента и негативных аффектов, хотя я считаю, что все жизнеспособное следует строить, исходя из позитивной программы, а не сводя все к охоте за мерзавцами. Потому что иначе одно насилие порождает другое, не решая проблемы.

Месяц сбора винограда. Рене Магритт. 1959

— Ты начал с кино, и это было неожиданно. Как «время Кавалерова», время пассивности и ресентимента отражается на киноязыке?

— Для меня эмблематическим фильмом эпохи является документальная картина Сергея Лозницы «Событие». Он монтирует хронику реакций ленинградцев на путч 1991 года. Толпы людей выходят на улицу и ждут танковых колонн, которые, по общему ощущению, должны появиться в Ленинграде, как до этого появились в Москве. Но колонны не появляются, и в этом интерес фильма, говорящего о «событии», которого нет. Внутренний мир людей меняется, они становятся гражданами, просто находясь в ожидании

— Камера становится свидетелем?

— Я бы вспомнил Тарковского, который многое предвосхитил. Фигура свидетеля в полной мере впервые проявляется у него. Андрей Рублев — человек, который бродит по Руси среди ужасов монгольского нашествия, предательств и разрушений, не только не вмешиваясь, но и ничего не говоря, лишь пассивно созерцая. Тарковский был крайне критичен по отношению к монтажному кино. Он пытался не конструировать, а фиксировать реальность и даже само время, хотя очевидно, что время не тот феномен, который можно снять на пленку. Тут дело в восприятии субъекта. Черты кинематографа пассивности сегодня можно найти даже в больших голливудских боевиках: Бэтмен страдает, Джеймс Бонд страдает. Их бьют, они теряют близких, и никак не могут ответить ударом на удар, а только рефлексируют. Как это отражается на киноязыке? Главное качество усредненного «авторского» кино — нейтральность. Сугубо нейтральна роль камеры. Средние планы. Осторожно используется «ручная» камера. Стилистика, например, Урусевского кажется сегодня абсолютно невозможной. Хотя российский кинематограф, насытившись

— Дидактизм может казаться как раз элементом авторского кино, по крайней мере, раньше казалось, что автор — это тот, кто конструирует свой собственный мир… Тот, кому есть, что сказать.

— Да, современный «артхаус» (назовем это так) мыслит себя продолжателем авторского кино

Читайте также

-

«Когда Средневековье обзывают темным, мне хочется сказать: «А ты сам кто?»» — Разговор с Олегом Воскобойниковым

-

«Угодить Шостаковичем всем невозможно. Шостакович у каждого свой» — Разговор с Алексеем Учителем

-

«Мне теперь не суждено к нему вернуться...» — Разговор с Александром Сокуровым

-

«Вся история в XX веке проходила перед камерой» — Разговор с Валери Познер

-

«Не думаю, что препятствия делают фильм лучше» — Разговор с Анной Кузнецовой

-

Кризис как условие