Рене крепчает

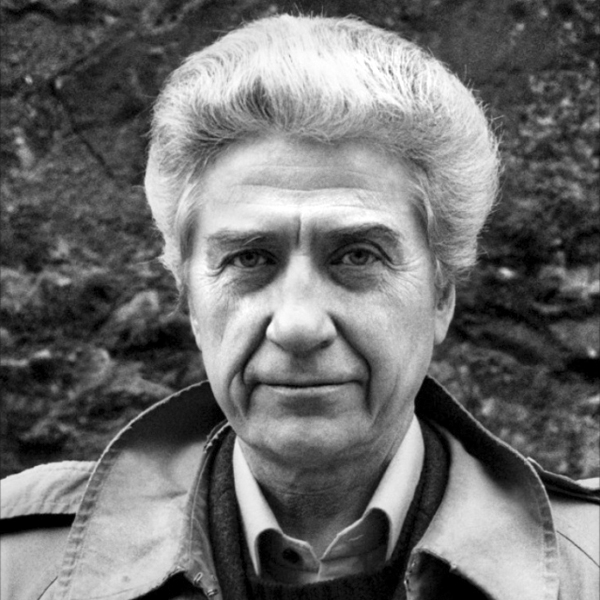

Когда замышлялась эта статья, Ален Рене был жив. И, пока ее автор с удовольствием, особенно острым оттого, что ему за это причитался гонорар, пересматривал в домашних тапочках полную ретроспективу любимого режиссера, его коллеги в Берлине стали свидетелями того, как 91-летний мэтр неожиданно выстрелил новой картиной «Любить, пить и петь», умыкнув у более юных соконкурсантов два приза с формулировками «за новаторство» и «открытие новых перспектив киноискусства». Однако спустя пару недель, в тот самый день, когда автору пришло время садиться за текст, его герой, опять-таки внезапно, скончался. Порефлексировав неделю, автор решил не отступать от первоначального замысла и не превращать свои заметки в некролог. Все, что вы здесь прочтете, написано в соответствии с изначальной задумкой и теми чувствами, которые ее питали, как если бы Ален Рене и не умирал вовсе.

I. Фильм — это макет

СЕАНС — 61

Ровно посредине своей жизни в профессиональной кинорежиссуре, в 1983 году, Ален Рене выпустил фильм под названием «Жизнь — это роман». Эта лента чрезвычайно важна для Рене: в ней он впервые работает с коллективом актеров, которые составят костяк его постоянной труппы на последующие тридцать лет (а Сабина Азема станет ему вдобавок еще и женой), впервые заставляет персонажей срываться с диалогов на песни, что отныне станет его излюбленным приемом, опробованным на все лады, от буквалистски экранизированной оперетты («Только не в губы», 2003) до эксцентрической комедии, где два старых расстроенных мужика открывают рты, чтобы пожаловаться на разбитое сердце, а оттуда за них поет про это песню пластинка Джейн Биркин пятнадцатилетней давности («Знакомая песня», 1997). Отсюда, с фильма «Жизнь это роман», после «Моего американского дядюшки» (1980), подытожившего искания раннего Рене — лидера фестивального движения эпохи взлета этого самого движения, начинается поздний Рене, который отныне — сильно заранее! — видит в кинофильмах то, чем им и пристало быть в наши дни развития более компактных и мобильных аудиовизуальных технологий, а именно предметы роскоши, и которого, в отличие от прежнего, которого я просто люблю и уважаю, лично я обожаю.

Везде одно и то же, и все это уже сто раз было, и что откроешь рот — а оттуда Далида.

Но суть не в этом, а в одной штуковине, которую он там показывает, и из-за которой меж героями ленты разгорается весь сыр-бор. Действие разворачивается в двух — вообще-то, строго говоря, трех — временных пластах, объединенных одним местом, весьма причудливым замком. В современной части повествования этот замок — продвинутый интернат, и в нем проходит симпозиум ведущих специалистов по новым методам воспитания, основанным на том, что детей вообще не надо загонять в класс, главное — охранять их воображение от того, чтобы оно приняло любое навязанное извне педагогами направление или привязывалось к конкретике. Участники этих симпозиумов весь год переезжают по расписанию из одного приятного места в другое и ведут свои дискуссии, не слишком заботясь о том, сколь мало они маскируют ими свои пьянки и адюльтеры: в общем, ежегодно нарезающие круги по фестивалям и презентациям кинокритики прекрасно знают, как это бывает. В воспитательном отношении эти педагоги-командировочные все более-менее друг с другом согласны, у каждого для отличия есть свой конек-методика, есть и безусловный духовный лидер, он же альфа-самец (Витторио Гассман), своя серая кардинальша — сводня (Джеральдина Чаплин) а-ля прустовская мадам Вердюрен, блюдущая порядок в коллективе и приберегающая лучший кусок мужского мяса для себя, — в общем, и это все вы прекрасно знаете. Вообще, смысл фильмов Алена Рене в том, что все вы и так все прекрасно знаете: везде одно и то же, и все это уже сто раз было, и что откроешь рот — а оттуда Далида, и ничего с этим не сделаешь, и это-то и прекрасно, так что чем меньше заморачиваешься, тем веселее.

Ну вот опять я отвлекся на старика Рене в целом, вместо того чтобы рассказать об одной-единственной этой самой растреклятой штуковине, которую он там показал. Так вот. Эти командировочные иногда — но редко, — чтобы разнообразить свой симпозиум, приглашают какого-нибудь молодого специалиста: вдруг вольется в коллектив? В тот раз, о котором рассказывается в фильме «Жизнь — это роман», этот новичок — молодая провинциальная учительница, в роли которой дебютировала у Рене Сабина Азема. Это она провоцирует задорные песенки про «любовь, прогресс и счастье», беганье с детьми по лужайкам, и в плиссированных юбках, с короткой стрижкой и без тени косметики олицетворяет в этом фильме о воспитателях бродвейско-голливудскую звезду Джулию Эндрюс в ее самых канонических ролях воспитательниц — Мэри Поппинс и особенно Марии из «Звуков музыки». Это очень типичный для Рене прием — люди как тени уже сыгранного и увиденного в кино или театре. Особенно доходчиво он преподнес это в «Моем американском дядюшке», где у трех главных героев три кинокумира: Даниель Даррье, Жан Габен и Жан Маре, и когда они в критической ситуации совершают тот или иной поступок, жест, в фильм вводится черно-белый фрагмент из фильмов с названными актерами, где они реагировали на схожую ситуацию подобным же образом. В совсем позднем «Вы еще ничего не видели» (2012) актеры, в разные годы игравшие Орфея и Эвридику в пьесе Ануя, приглашены в опять-таки замок посмотреть видеозапись спектакля с новой интерпретацией пьесы, чтобы дать ей оценку, но услышав свои реплики из постановок времен их молодости, сперва ностальгически улыбаются, затем вполголоса вторят на свой манер, интонационно подправляя новых исполнителей, а в итоге срываются на то, чтобы еще разок сыграть ударные сцены с прежними партнерами. Примеры можно множить, и — нет, в этот раз мы вовсе не застряли: именно героиня Сабины Азема притащила ту самую штуковину.

Смыслы взяты в кавычки, потому что в отличие от прочих лидеров авторского кино Рене никогда не прикасался к сценариям своих фильмов.

Эта штуковина — она очень большая, и Азема притащила ее на грузовике, чтобы представить свой метод работы. Она представляет собой внушительный макет куска земного пейзажа: там есть луга, коровы, деревья, горы, козлы, зайчики, дома. Этот макет поделен на заменяемые блоки, если, допустим, мы хотим поменять горный пейзаж на краю луга, на морской. Азема объясняет: этот макет, копирующий природный и предметный мир, служит у нее универсальным орудием обучения. На нем дети проходят географию, ботанику, зоологию, арифметику, физику, родной и иностранные языки, все предметы — поскольку представленный на нем мир Земли позволяет детям все это усваивать и изучать. Того, что есть на Земле, на относительно небольшом ее клочке, который мы порой именуем малой родиной, вполне достаточно, чтобы постичь все науки, вплоть до абстрактных. На симпозиуме начинается переполох: как это так? это же против того, над чем мы бьемся, — не спутывать детское воображение, не навязывать диктат конкретных предметов и не закреплять за ними понятия! Все в возмущении покидают симпозиум, где им подсунули такую гадость, но наутро с удивлением обнаруживают, что училка-ретроградка покидает его под руку с их гуру и альфа-самцом. Конец фильма.

Так вот, этот макет по сути есть то, что представляют собой фильмы Алена Рене. Копия мира вещей, по которой можно изучать самые отвлеченные науки, в первую очередь — об ассоциативных процессах коры головного мозга, к которым подойдет всякий, кто займется возгонкой «смыслов» его творчества. Смыслы взяты в кавычки, потому что в отличие от прочих лидеров авторского кино Рене никогда не прикасался к сценариям своих фильмов: он всегда работал исключительно экранизатором, его случай — самый дистиллированный случай чисто режиссуры из возможных. Авторами были самые разные товарищи — от испанского коммуниста в изгнании Хорхе Семпруна («Война окончена», 1966; «Ставиский», 1974) до пропитой парижской жеманницы Маргерит Дюрас («Хиросима, моя любовь», 1959), от американского рисовальщика комиксов Жюля Файффера («Я хочу домой», 1989) до лидера французского «нового романа» Алена Роб-Грийе («В прошлом году в Мариенбаде», 1961), от профессора Анри Лабори («Мой американский дядюшка»), которому мы обязаны тем облегчением, что принесли его открытия — транквилизаторы, анестезия и гамма-оксимасляная кислота, до британского драматурга Алана Эйкборна («Курить/Не курить», 1993; «Сердца», 2006), который делает жизнь почитателей своих многовариантных спектаклей насыщенной до потери пульса. Вообще, в отличие от большинства лидеров авторского кино, работавших с одной командой, центром которой они являлись, Рене всегда подбирает коллектив исходя из материала. Не меньше, чем разнообразие сценаристов, поражает разнообразие его композиторов: здесь и польский неоклассик симфонической музыки Кшиштоф Пендерецкий, исполняемый в консерваториях, — для «Люблю тебя, люблю» (1968), и автор мюзикла «Суини Тодд, демон-парикмахер» Стивен Сондхайм, чьи песни распевают на Бродвее, — для «Ставиского», и дедушка американской киномузыки для детских утренников («Седьмое путешествие Синдбада») Миклош Рожа, который после двадцатилетнего перерыва в работе, будучи 70-летним пенсионером, сочинил для «Провидения» (1977) Рене совсем не в своем духе одну из самых оглушительно-горестных и приставучих киномелодий семидесятых, на какие богат был именно семидесятнический киноэкран (ее потом более чем к месту даже повторил Альмодовар в «Нескромном обаянии порока», когда Кристина С. Паскуаль, не сумев купить героина, одиноко бредет вечером домой под окнами, где в электрическом свете веселятся моряки).

Необходимо расследовать все о каждом, чтобы понять, почему в этот приятный пасмурный день у озера слова поддержки и любви вызвали взрывы агрессии и аутоагрессии.

Дело Рене было овеществить абстракции профессорских опытов с крысами и проблемы «повествовательных дыр» Роб-Грийе — и он это делал, отбирая говорящие об окружении персонажей вещи, от чайников до сумочек, и давая их крупные планы, наряжая мужчин хронически в Dior, а дам поручая Шанель, а позже Сен-Лорану, строя искусственные декорации приусадебных участков с нарисованными задниками («Провидение», «Курить/Не курить»), а позже, когда бюджеты его фильмов выросли до 10 миллионов евро («Дикие травы», 2009), — целых парижских улиц с кинотеатрами и кафе. Потому что, чтобы объяснить устройство головы человека, образ его мышления, найти причины, как так вышло, что он повел себя так и не иначе, попал в эту ситуацию, а не в иную, очень важно выпукло показать мир вещей и предметов, которые его окружают, на которые он смотрит, которыми он привык пользоваться, обслуживая свои каждодневные нужды, в которые он одевается, в которых он живет. Иначе опыт будет фальшивым. Вы можете вспомнить в кресле психоаналитика, что в три года вас потрогал где-то не там родной дядя, но не выйдете здоровым, если в точности не опишете свой первый ночной горшок, проще того — не обратите внимания на кофейную чашку и письменный стол, которыми пользуетесь сейчас, дизайн пачки сигарет, которые курите, — поэтому случаи полного излечения практически неизвестны.

II. Мозг — это детектив

Предметы, предметы, предметы мебели, домашняя утварь, книжки на прикроватной тумбочке, вино в бокале, блюда на столе, овощи на лотке зеленщика, неоновые надписи, афиши кинотеатров, дамская обувь, вспыхнувшие сигареты — все это со скоростью стоп-кадров монтируется с крупными планами героев, бросающих характерно-необязательные, типовые реплики вроде «В это время года здесь еще купаются», и общими планами, где жест протянутой останавливающей руки, обмякшей вслед захлопнувшейся за спиной двери, в первой цветной игровой картине Рене «Мюриель, или Время возвращения» (1963). Два часа времени такого монтажа — это как бразильская теленовелла, если монтировать в классическом темпе. Теленовелла и потребовалась бы, чтобы рассказать все загадки встретившихся в квартире приморского городка четырех героев, каждый из которых скрывает что-то кардинально важное для их общения, занимается обманом и самообманом, прячет крах. Есть там и убийство, по сути, даже не одно. Это совершенно детективный фильм, где разбросанные по кадрам вещи — улики, по которым зритель, схватывающий быстро, может разгадать ту вязь, что объяснит, почему этим людям, трое из которых должны быть несказанно рады новой встрече после трагической, вызванной войнами разлуки, никак не могут перестать быть чужими друг другу.

Актеры произносят их так, как обычно говорят с дураками и чужими детьми.

Задача усложняется в «Моем американском дядюшке». Чтобы объяснить драматизм дня, который ненадолго свел троих героев — Жерара Депардье, Николь Гарсиа и Роже-Пьера, — Рене перемежает фотографии предметов, окружавших каждого из героев, с бэкграундом их прежней жизни и тем, как они живут сейчас, краткие сцены прошлого с патриархальной фермы, снобского острова и красного округа Парижа, те самые фрагменты с фильмами их любимых актеров, о которых я уже упоминал, и кадры с животными и растениями, на примере которых профессор Анри Лабори объясняет принципы работы мозга человека, явления психосоматики и самоубийства. Необходимо расследовать все о каждом, чтобы понять, почему в этот приятный пасмурный день у озера слова поддержки и любви вызвали взрывы агрессии и аутоагрессии.

Но тогда не было видео, чтобы перематывать и пересматривать, так что люди решили, что это просто бессмысленная нарезка.

Этот фильм — венец первого, фестивального, Рене, двухчасовой склад накопленного опыта. Выпуск этого фильма на советский экран в 1983 году стал первоклассным опытом презентации и пропаганды сверхсложного для восприятия фильма, проникновение в который, однако, приносит не только острейшее удовольствие, но и реально терапевтический эффект, своего рода разрешение важной детективной загадки о самом себе. В условиях дефицита качественной цветной пленки в андроповском СССР к и без того двухсерийной, как тогда это называлось, картине, было приклеено еще и 10-минутное вступительное слово кинокритика и главного нашего пропагандиста буржуазного кино Георгия Капралова. «Ленфильм» обеспечил картине вместо обычного дубляжа качественный и тактичный актерский закадровый перевод, не заглушавший особенности подачи реплик у Рене: актеры произносят их так, как обычно говорят с дураками и чужими детьми; до того как он уловил эту условность и добился ее от актеров, он пользовался услугами зарубежных исполнителей, говоривших с тяжелейшими акцентами, вроде японца Эйдзи Окада, которому мы бьем челом за «Гения дзюдо» и «Опасную погоню», итальянца Джорджо Альбертацци, шведки Ингрид Тулин, а также самой потешноговорящей франкофонной красавицы XX века мадемуазель Дельфин Сейриг, по сравнению с которой Рената Литвинова — диктор Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Кроме того, на прилавки магазинов (!) была выложена свеженапечатанная отменная книга «Ален Рене», где о режиссере замечательно глубокие подробные статьи написали главные наши критики, от ветерана Юренева до тогдашней суперновы Плахова, где сам режиссер рассказывал о себе, а кроме того, прилагались сценарии «Хиросимы» и «Мюриель». Если хотите проникнуть глубже в мир режиссера или заранее подготовиться к входу в его лабиринты — скачайте ее в сети, а еще лучше — отыщите в лавке букиниста. Я привел эту историю не только из ностальгических соображений, а чтобы подчеркнуть, насколько изощренным детективом может быть и является обращение к «до-дядюшкиному» Рене, что потребовалась столь трудоемкая подготовка зрителя отдельно взятой страны к восприятию одного из его фильмов.

Собственно детективные элементы появились у Рене еще в фильме «В прошлом году в Мариенбаде» — но вызвавший в свое время столько споров выстрел, который был и не был, и если был, то в какой хронологии следует рассматривать события картины, был той самой излюбленной «детективной дырой» сценариста Роб-Грийе. Собственное тяготение к детективному нарративу Рене-режиссер впервые приобнажил в картине «Люблю тебя, люблю», которая до сих пор досадным образом не избавилась от клейма «первой осечки мастера». Виной тому не только срыв премьеры в Канне, во Дворце фестивалей которого в 1968 году, как вы помните, не дали раскрыться занавесу Саура, Джеральдина Чаплин и прочие товарищи, солидарные со студенческой революцией. В прежних картинах Рене в блужданиях между прошлым, настоящим и будущим или в сверххаотичном монтаже была своя циклическая система, которую зритель, открытый к восприятию изначально, хоть и сперва ошарашенный, начинал считывать минуте на десятой и к середине фильма уютно обживался в ней, как в традиционной повествовательной форме. В «Люблю тебя, люблю» такая цикличность тоже есть, но, в отличие от прежних опытов Рене, она более многоступенчата, чем доступная для считывания человеческому глазу и мозгу, чтобы успеть к ней привыкнуть в рамках полуторачасового фильма. Поверьте, при третьем просмотре вы в ней будете чувствовать себя как дома, как в «Мариенбаде». Но тогда не было видео, чтобы перематывать и пересматривать, так что люди решили, что это просто бессмысленная нарезка.

Луна будет играть свои шутки со светом, светофоры примутся мигать не в ритм вывеске кинотеатра и разбредающимся зрителям.

Сюжетная предпосылка сей великолепной неразберихи изысканно упакована в экономный североевропейский пейзаж Брюсселя и окрестностей и повествует о субтильном мужчинке (Клод Риш), который неудачно стрелялся в сердце из пистолета, был выхожен докторами и не уверен, что не повторит попытки суицида. Посему дядьки из засекреченной лаборатории предлагают ему отдать себя на опыты: стать первым человеком, который опробует их машину времени, прежде работавшую только на мышах. Его отправят на одну минуту на год назад. Но в этой минуте оказывается депрессивная больная, с которой он любовничал на протяжении семи лет, и машину заедает, а Риш в компании невиноватой мыши начинает скакать по семи годам этого тягостного романа. Девушка умерла во время их совместной поездки в Глазго. По сценарию в одной из сцен он признается подруге, что убил ее, подруга вынуждена признать, что это было идеальное убийство, но потом факты говорят за то, что это был все-таки несчастный случай. Однако Рене вставляет в фильм десятисекундную улику, заставляющую зрителя внимательного основательно усомниться в невиновности Риша. Незадолго до поездки — если разложить события в хронологическом порядке, что с первого просмотра вряд ли удастся, — парочка смотрит телевизор. Мы не видим экран, только лица двоих. Но мы слышим звукоряд. Это тревожная музыка, которую оглушает многократный телефонный звонок. Поклонники триллера сразу узнают звуковую дорожку пролога одной из лучших картин этого жанра о поистине идеальном убийстве — когда сердечную больную довели по телефону — «Извините, вы ошиблись номером» (1948, реж. Анатоль Литвак). Лицо у Риша сперва веселое, а потом на нем возникает проблеск идеи: вот оно! Значит, все-таки он стрелялся не из абстрактно-фрейдистского чувства вины, как в сценарии, а из реального — за содеянное убийство! Неслучаен выбор Глазго в качестве места преступления: детектив — это всегда Великобритания. В фильмографии Алена Рене это первый проблеск англомании, которая позже выразится в троекратной экранизации пьес Алана Эйкборна, действие двух из которых он даже не удосужится перенести из Йоркшира во Францию, в привязанности к актеру английского происхождения — и одному из эффектнейших типов шоу-бизнеса! — Ламберту Уилсону и в том, что в 1977 году он поставит англоязычную картину «Провидение» с самыми модными англосаксонскими звездами интеллектуального кино и театра 1970-х годов Дирком Богардом, Эллен Бёрстин (для которой Ив Сен-Лоран сочинил наряды, в которых — вся суть гарцующей женской элегантности эпохи ABBA), Джоном Гилгудом, Дэвидом Уорнером и Элейн Стритч.

«Провидение» открывается чисто детективным приемом. Звучит тревожная музыка. Камера выбирается из кроны шумящего дерева и панорамирует в ночи над шуршащими листьями к воротам поместья, фиксируясь на увитой мертвым плющом медной табличке с названием поместья — Providence: «Провидение». Далее мы видим старинное британское административное здание, долгий план снятого снизу лощеного Дирка Богарда, который молча смотрит в окно, план вертолета, который пикирует к окну, и слова Богарда: «Этого и следовало ожидать!» Это уже какая-то бондиана!

Упорство, с каким человек двигался к ирису своего детства, поражает немногим меньше количества лет, которые были на это затрачены.

Таких штук у Рене тьма. В «Мелодраме» (1986), снятой по пьесе 1920-х годов, для постановки которой Рене заказывал в Фильмотеке картины тех лет, чтобы восстановить типичные мизансцены лент этого жанра, царство общих планов нарушает раскрытая на крупном, травмирующем, как «отрезанная голова» первых зрителей Гриффита, для зрительского обозрения сумочка Сабины Азема, куда она многозначительно положит улику — пузырек с каплями, которыми травила мужа, — и закроет с громким щелчком. В любой поздней картине Рене вы найдете подозрительный взгляд и наезд на лицо под взрыв струнных, судьбоносно мигающую на крупном плане вывеску отеля и много подобных милых сердцу всякого поклонника детективов акцентирующих моментов.

В этом свете заказчикам текста, я надеюсь, не покажется бестактностью, если я, чтобы сказать, чем же так дорог и важен кинематограф Рене, воспользуюсь пространным абзацем человека, который писал много лучше меня: фрагментом эссе Честертона, опубликованного в 1902 году, задолго до появления его собственных первых рассказов об отце Брауне:

«Первое важнейшее достоинство детектива состоит в том, что это — самая ранняя и пока что единственная форма популярной литературы, в которой выразилось некое ощущение поэзии современной жизни. Люди веками жили среди высоких гор и вечных лесов, прежде чем осознали их поэтичность; можно с достаточным основанием предположить, что далеким нашим потомкам дымовые трубы, возможно, покажутся такой же яркой метафорой, как горные пики, а уличные фонари — таким же старым и естественным украшением пейзажа, как деревья. В этом процессе осознания большого города как чего-то первобытно-дикого и очевидного, как данность, детектив, безусловно, играет роль «Илиады». Читатель, конечно, заметил, что герой или сыщик в этих детективных историях странствует по Лондону, одинокий и свободный, как принц в волшебной сказке, и по ходу этого непредсказуемого путешествия случайный омнибус обретает первичные цвета сказочного корабля. Вечерние огни города начинают светиться, как глаза бессчетных домовых — хранителей тайны, пусть самой грубой, которая известна писателю, а читателю — нет. Каждый изгиб дороги, словно указующий перст, ведет к решению загадки; каждый фантастический контур дымовых труб на фоне неба, похоже, неистово и насмешливо намекает на значение тайны».

III. Кино — это роскошь

В 2009 году для фильма «Дикие травы» за 10 миллионов евро Ален Рене выстраивает в павильоне угол ночной парижской улицы, чтобы схватить и передать то настроение города, о котором писал Честертон, — и оно того стоит! Во весь широкий экран — к которому Рене за всю свою обширную кинокарьеру прибегал всего шесть раз, начав использовать «скоп», как его величают французы, в 1961 году с «Мариенбада», и всегда с умом, — мигает неоновая вывеска CINEMA. План через стекло из бистро напротив: вход в кинотеатр, афиша со старым американским фильмом про военных летчиков. В кафе одинокая летчица (Азема) пьет кофе и поглядывает на часы. Она выследила мужчину, который доводил ее по телефону так же, как не буду называть кто, потому что это детектив, Барбару Стэнвик в триллере Литвака. Он в кино, сеанс скоро должен закончиться. Выходит служитель, открывает дверь, зал покидают исключительно мужчины, наш герой — его играет Андре Дюссолье — идет последний и задумчиво бредет за угол, огибая кафе. Дикторский голос произносит из-за кадра: «Когда выходишь из кино, ты готов к любым неожиданностям, потому что в эту минуту тебя уже ничто не может удивить». Летчица выскакивает через боковую дверь и вырастает перед ним. Дюссолье знает ее в лицо по фотографии из украденной сумочки. Опешив не более чем на секунду, он произносит: «Так вы меня любите?»

Консервация памяти о кино оказалась трудом его жизни и целью его пути.

От этой сцены именно то чувство, как когда выходишь в одиночестве с вечернего сеанса какого-нибудь «Страха сцены» на левом берегу Сены: чувство, согласитесь, что вышел из кинотеатра в павильон. И в то же время на реальной улице, как ее ни оцепляй, это чувство не снять: луна будет играть свои шутки со светом, светофоры примутся мигать не в ритм вывеске кинотеатра и разбредающимся зрителям, слова растворятся в воздухе и потеряют вес, а если писать их в студии отдельно — не отразятся от стен и не припечатают женщину перед вами. Скажете, оно не стоит десяти миллионов? Если так, я отвечу: «Зачем вообще вам ходить в кино?»

В детстве, когда родители подарили Алену Рене 8-миллиметровую камеру, он снимал у себя в доме и на огороде вдохновленные картинами Луи Фейада о Фантомасе авантюрные фильмы со сверстниками в главных ролях. Когда он вырос, он продолжил то же самое. Сперва, как документалист, на натуре — особенно парадоксальной «малой родиной», огородом, стали немецкие концлагеря в цветных «Ночи и тумане» (1955), где Мишель Буке в закадровом тексте обращает внимание на архитектурное разнообразие и стилистические заимствования, источники вдохновения нацистских планировщиков этих заведений. Затем, в игровом кино, обживая баварские замки с их регулярными лужайками («В прошлом году в Мариенбаде»), пристраивая к террасам картонные задники с луной («Мелодрама»), и, наконец, в поздних фильмах, выстраивая города. Но это все те же игры с камерой на огороде — просто теперь он может позволить себе вытащить туда не только мамин стул и папино ружье, а любой ландшафт, который можно отстроить и нарисовать с максимальным правдоподобием, позволенным деньгами. Чем больше Рене удалялся как от политических («Хиросима, моя любовь»), так и от текстуальных («В прошлом году в Мариенбаде») проблем, тем богаче становились его картины, и когда ему перевалило за восемьдесят, он наконец стал снимать огородное кино своей мечты — кино как жест, необязательный предмет роскоши. Упорство, с каким человек двигался к ирису своего детства (см. сказку Г. Гессе), поражает немногим меньше количества лет, которые были на это затрачены. Когда его кино стало достаточно роскошным, он, в век унифицированной цифры, роскошествует еще и с пленкой: для «Только не в губы», которым требуется четкий и несколько как будто передержанный цветовой лук, когда цвета словно оставляют на пленке вмятины, как задницы — на сиденьях кресел, он выписывает давно вышедшую из оборота немецкую пленку AGFA, любимицу Фасбиндера и Бергмана, а уже в следующих «Сердцах», где нужна матовость снежной зимы и неопределенности, проникновение цветов и контуров друг в друга — японскую Fuji, придававшую столько эмалевидной изысканности боевикам Дзюньи Сато и Ямамото. Это большая игра, и только таким имеет смысл делать кино сейчас, повторяю, когда в нем отпала та необходимость, что была в пору, когда Рене начинал свой путь в игровом кинематографе. Подавляющее большинство продукции, которую мы наблюдаем сегодня в кинотеатрах, ничего не теряет на телефонном дисплее, включая то, что принято называть блокбастерами. У Рене бюджет расходуется с умом. Было и есть расхожим местом писать, что главная тема его фильмов — память (то, что я предпочитаю все же определять как «ассоциативные процессы коры»; центр интересов его картин все-таки ближе к «Вечному сиянию чистого разума» Гондри и фильму Спайка Джонза «Она», нежели к Алову и Наумову). Но только теперь стало понятно, чего он добивался: начав мечтать в огороде о кино, когда оно только зарождалось, прожить такую жизнь, чтобы к восьмидесяти годам достигнуть финансовой возможности напоминать своими фильмами, как выглядело кино, — в эпоху, когда оно существует на автопилоте, по привычке владельцев кинотеатров, и почти никогда кино в традиционном смысле слова не является. Консервация памяти о кино оказалась трудом его жизни и целью его пути.

Только не подумайте, что я тут каркаю очередной конец кино: в едва оперившееся десятилетие, уже успевшее подарить нам «Хулиганов», «Газетчика» и «Жасмин», десятилетие нового расцвета американской комедии, достигшей эпического размаха в новой ленте Скорсезе, подобное утверждение было бы отвратительным безобразием и неправдой. Кино цифровых технологий, к которому в своей свежей работе «Я очень возбужден» приладился даже Альмодовар, достигавший порой в своих поздних картинах кинематографической полноводности Рене, — это кино уже доказало свою жизнеспособность и у него есть большое завтра: изменятся, скорее всего, лишь способы дистрибьюции. Нет, речь именно и только о пленочном кино с его заморочками. Возможно, оно будет жить в каких-то немногочисленных театрах и за совсем дорого, как важные постановки опер Вагнера, ради которых ценители стекаются в Байройт, или пьесы Эйкборна, чтобы посмотреть все 16 вариантов одной из которых, Рене и Азема на целый сезон отправлялись в Скарборо (афиши этого курорта позже украсили стены квартир героев «Знакомой песни» и «Сердец»).

Просто человек, который приходит нынче делать большое пленочное кино, напоминает мне брошенную жену из «Мюриель». Она появляется на полминуты в самом финале, и финала лучше, на мой вкус, за всю историю кино еще никто не придумал. Изолгавшиеся герои в солнечный весенний денек отмечают за столом день рожденья героини Дельфин Сейриг, выпивают, поют и узнают об обманах друг друга — эта сцена ленты с, напомню, сверхкоротким монтажом, длится минут пятнадцать. Узнав, что все и всё было не тем, чем им весь фильм казалось, они, хорошо поддатые, разбегаются кто куда. Один из разбегающихся — сбежавший муж, чью жену мы до сих пор не видели и о существовании которой как раз сейчас узнали. И надо ж такому случиться, что именно в этот день его жена только и вышла на след беглеца. Она прибегает в квартиру — дверь нараспашку, все ж побежали пьяные! — с появления в которой ее мужа начинается фильм и, собственно, интрига. Там стоит стол с грязными тарелками и бокалами, над которыми еще не выветрился перегар. Она обегает брошенное застолье, где ее не было, и, взмахнув от досады руками на камеру, исчезает за дверью. Вот тут, дорогие мои читатели, и появляется титр «Конец фильма».