Гибель богов

Что такое искусство? Есть много готовых ответов: подражание природе (или соперничество с творцом), другая действительность (для художника часто основная, отметающая реальность), игра («незаинтересованное наслаждение»), наконец — исповедь, суд над самим собой. Но в любом случае, искусство — это страсть; одна из страстей человеческих, и тот, кто сумел внушить личную свою страсть современникам или потомкам, — художник. Поэтому искусство — это воля.

«Человек, в котором воплотилась самая серьезная и чистая художественная воля нашего времени». Так — по-немецки (воля к жизни, воля к власти) — определил молодой Томас Манн старшего своего современника Густава Малера. Если говорить о нашем, из-под ног уходящем времени, то я бы (на свой, разумеется, взгляд и вкус) переадресовал бы эти слова двум старшим своим великим современникам, никак друг с другом не связанным, но родившимся почему-то в одном и том же 1906 году и отошедшим в лучший мир один за другим (1975, 1976 гг.), как по команде сверху. Это — русский композитор Д. Шостакович и итальянский режиссер Лукино Висконти. Есть много общего в их старости, в борьбе с обрушившимся на обоих недугом, в их позднем творчестве — завороженный взгляд в прошлое, мотив неизбывного одиночества и крушения всех иллюзий, поиски утраченных — времени, музыки, красоты, наконец, ожидание смерти и — как итог — образ ее самой.

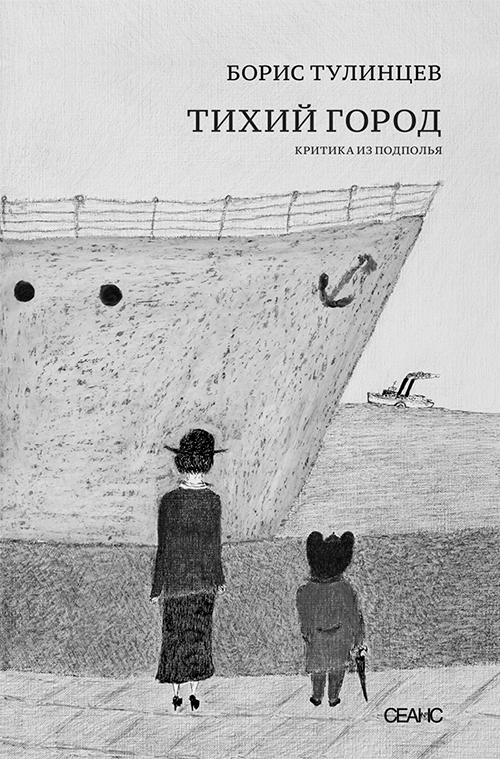

Гибель богов. Реж. Лукино Висконти, 1969

Висконти, с детства любивший оперу и, в частности, Вагнера, создал фильм с вагнеровским названием «Гибель богов», а в «Людвиге» «изобразил» величайшего композитора германских опер; Шостакович в последней своей симфонии, совершенно неожиданно для всех, кто годами вслушивался в звучание его музыки, процитировал тему судьбы из вагнеровского «кольца», как будто примиряясь одновременно с нею самой, и заодно с композитором, которого целую жизнь почти ненавидел (и не только как человека!), но чей портрет все-таки повесил в своем кабинете — рядом с любимым Малером.

В фильме Висконти «Смерть в Венеции» Малер сделался, наряду с Т. Манном, соавтором режиссера, адажиетто из Пятой симфонии прозвучало подобно лейтмотиву в вагнеровской опере, при этом оно было не просто лейтмотивом — именно «темой судьбы», как Вагнер в симфонии Шостаковича. Многие тогда восприняли «Смерть в Венеции» как (цитирую итальянского критика) «уход в собственное лоно», казалось, режиссер «обнаруживает свою утонченность, свою беззащитность, свою идейную уязвимость…»

Гибель богов. Реж. Лукино Висконти, 1969

Об утонченности Висконти сказано уже столько, что больше пока не нужно, беззащитны перед судьбой — все: и утонченные, и — не очень, но вот «идейная уязвимость»… Это звучит в отношении коммуниста Висконти (Шостакович, кстати, тоже был коммунистом) почти как приговор. Это и было бы приговором, — если бы Висконти был только коммунистом…

В самом деле, что утешительного могли сказать миру в своей старости эти коммунисты, которым так нравилась музыка Малера? «Всевластна смерть!» — таков исступленно-лаконичный итог Четырнадцатой и страдальчески-примиренный (не без помощи Вагнера) Пятнадцатой симфонии у Шостаковича, а впечатление от этих (да и других тоже!) поздних его финалов в современном искусстве можно сопоставить только с финальными стоп-кадрами фильмов Висконти. Искусство — страсть, оно же — игра, и дело не в том, что оно, как написал когда-то английский денди, эстет, «совершенно бесполезно», быть может, именно как страсть, именно как внушение, как воля, оно в глубочайших своих истоках — смертоносно. (Соперничество с творцом не проходит безнаказанно, а исповедоваться следует только в церкви.)

Такова Германия Лукино Висконти. Первое, что мы видим в «Гибели богов», — огонь, пламя сталелитейного производства, а в финале фильма — стройная фигура молодого эсэсовца, рука его, откинутая в нацистском приветствии (это нам, зрителям, его привет) — потому что за спиной у него только мертвецы, смываемые тем же, что и в начале, огнем — всепожирающим пламенем смерти. Так Зигфрид выковал свой меч. Так уязвленный творцом мыслитель «философствовал молотом». Так великие германские музыканты высекали огонь из души человеческой. По замыслу, который не пришлось осуществить, фильм с вагнеровским названием должна была сопровождать музыка Малера. (У Висконти Малер оказался рядом с Вагнером, как в кабинете Шостаковича, и еще — как в венской опере начала нашего века. «Там, где сказал свое слово Вагнер, следовало бы молчать!» — так командовал оркестрантами лучший в Европе дирижер вагнеровских опер и последний германский симфонист.) Но Висконти смотрел на двух великих композиторов с немалого уже расстояния, да к тому же был коммунист! Он безошибочно уловил объективную двусмысленность малеровской «страсти к Вагнеру», самого сочетания двух этих имен: в эпоху величайших посмертных триумфов Рихарда Вагнера Малер оказался в Германии запрещен, и его почти истерическое тяготение к вагнеровскому искусству тогда обнаружило, кроме понятного духовного влечения, преклонения перед германским гением и музыкальной традицией, нечто новенькое, доселе неизвестное или, во всяком случае, бывшее неосознанным, скорее всего, и самим Малером: интимную близость жертвы и палача.

Гибель богов. Реж. Лукино Висконти, 1969

Конечно, музыка Малера могла стать красноречивейшим контрапунктом событием фильма Висконти, особенно в эпизодах, для которых напрашивались «Песни об умерших детях», там, где есть влияние Достоевского, еще одного малеровского кумира, который был для него, хотя и не больше, чем Вагнер, но все-таки — «важнее чем контрапункт»! Но от того, что этого малеровского «красноречия» в фильме не оказалось, он, по-видимому, только выиграл, ибо стал более жестким и безнадежным («ни проблеска надежды» — обмолвился режиссер), чем большинство предшествующих произведений Висконти; для такой «оперы» было бы лучше — убрать все патетически гуманное, однажды уже обращенное в пепел, а также (в сфере искусства) все двойственное, амбивалентное, и в первую очередь — музыку. Поэтому фильм с вагнеровским названием оказался самым немузыкальным среди всех поздних фильмов Висконти.

«Гибель богов» открывается сценой семейного торжества в замке главы металлургического концерна барона Иоахима фон Эссенбека в «бисмарковской» атмосфере, соединяющей — по Т. Манну — грубость и утонченность, то есть самой что ни на есть немецкой! Но этот праздник у Висконти случайно (и тоже грубо) нарушен и буквально раздроблен известием о поджоге рейхстага. Горящего здания режиссер нам не показывает, вместо него, как символ царящего повсюду поджога, видим мы на семейной сцене великолепно-экстравагантную девицу — Лолу, «голубого ангела» Марлен Дитрих, которая, широко расставив длинные немецкие ноги, напевает свою насмешливую песенку. Эта девица, так ошарашившая барона, только что терпеливо внимавшего баховскому адажио (которое звучало как-то аккуратно-вежливо, как дань скорее Бисмарку и барону, чем Баху) стала едва ли не последним в его жизни видением и после Баха тем более возмутительным, что она оказалась поддельной. Весть о поджоге распространилась в воздухе замка во время ее выступления, и когда Лола (испортили праздник!), резко сорвав белокурый парик, отшвырнула его в сторону, старик с недоумением, почти с ужасом узнал в ней Мартина, своего внука и законного наследника. Но и мы, зрители, тоже вздрогнули от неожиданности, когда на экране появилось, как будто этот экран собой затмевая, выходя из его (и всяких!) рамок, это лицо: возмущенное, обиженное, разгневанное, уязвленное юношеское лицо, на котором все его чувства соединились в судороге ненависти и презрения.

Гибель богов. Реж. Лукино Висконти, 1969

Вот он, последний германский Зигфрид, который прекрасно обходится без вагнеровской «бесконечной мелодии», предпочитая ей вызывающе-вульгарную песенку невозмутимой и обольстительной Лолы, которую ведь неслучайно доктор Геббельс (любивший наигрывать Шопена, чей памятник нацисты первым делом взорвали в Варшаве) пытался оставить на ближайшее тысячелетие в своем рейхе. Этот Мартин, сам того не подозревая, уже стал одним из исполнителей грандиозного спектакля, устроенного впервые с таким блеском и неистовством. Это и есть «Гибель богов», «посмертное сочинение» Рихарда Вагнера, которое не нуждается в каком-либо новом именовании. Это — театр, где основное амплуа — травести, и Мартин в нем — только статист, но в фильме, поставленном Висконти, он — главный герой, а первое его появление, выход на экран как на сцену — гениальная, единственно возможная метафора мира, тотально травестированного, то есть такого, в котором любые человеческие ценности непременно оказываются вывернутыми наизнанку.

Нам известно, что музыканты Третьего рейха превосходно, ничуть не хуже, чем в нынешней Германии, исполняли всех, за немногими исключениями, своих классиков, хотя немецкий эмигрант Томас Манн находил подобное музицирование глубоко непристойным. Понятно ведь, что нацистская постановка хотя бы «Летучего голландца», тем более — ихняя «Ода к радости» уже не музыка больше, но особого рода театр, в том смысле, в котором Ницше понимал всякий театр: «восстание масс». Поэтому когда в берлинском концертном зале звучало: «обнимитесь, миллионы», это оказывалось только травестией, театральным обманом, хотя управлявший оркестром В. Фуртвенглер совершенно ничего такого не подозревал, а когда эта музыка громыхала из репродукторов по всей Германии, великий дирижер становился обычным участником театра-восстания, таким же оратором, как и те, которые выкликали в толпу свои анти-, но отнюдь не сверхчеловеческие лозунги. В «немузыкальном» фильме Висконти фуртвенглеровская ситуация представлена изумляюще — одним только штрихом, намеком.

Гибель богов. Реж. Лукино Висконти, 1969

Оставшись в одиночестве в комнате своей любовницы, Мартин крутит ручку радиоприемника, пританцовывая и подергивая плечами с нетерпеливой брезгливостью (ему как будто ни до чего нет дела!), прислушиваясь к вылетающим оттуда звукам, и вдруг возникает сразу обжигающая душу (только не Мартина — Висконти, конечно) экстатически напряженная музыкальная тема — кульминация первой части Восьмой симфонии Брукнера, — всего лишь отрывок, который тут же пропадает, съеденный слащавыми шлягерами и злобными выкриками. Но в фильме Висконти крохотный этот эпизод можно прочесть и по-другому: такова, быть может, и в самом деле изнанка брукнеровского экстаза, брукнеровского восторга и воспарения! Сверхчеловеческое нам, даже если мы понимаем музыку, как Висконти, не по силам, музыки мы не достойны. Висконти пытается в своей старости понять: мы ли это так исказили музыку, или она сама изначально несет в себе возможность нашего «искажения», и тогда насвистывающий пошлую песенку Мартин ничуть не меньше, чем дирижирующий Брукнером Фуртвенглер, оказывается, — дитя, порождение самой великой музыки!

Как автор «Гибели богов» Висконти становится в одном ряду с великими критиками вагнеровского искусства; здесь он стоит рядом с пожизненно влюбленным в музыку Вагнера Фридрихом Ницше и с неизменно презиравшим Вагнера Игорем Стравинским. «Эта музыка, — заметил однажды Стравинский, — которая не имеет никаких оснований для того, чтобы начаться, и никакого стремления к тому, чтобы кончиться», и кажется, Стравинский саркастически определил не одного только Вагнера, но весь поздний немецкий романтизм со всеми его притязаниями на бесконечное… Висконти же определяет своим фильмом именно конец, «кровавый политический декаданс» (Т. Манн), в котором его персонажи (в числе которых, впрочем, нет профессиональных музыкантов) петь уже не могут, если даже захотят: они способны только передразнивать. Поэтому Вагнер, который однажды все-таки прозвучал в фильме, стал такой же пародией, травестией, как мартинова Лола — только уже совсем непохожей и омерзительной. Ария Изольды, которую мы услыхали на излете пьяной оргии штурмовиков в любительском исполнении жирного и мускулистого, вполне подобного вагнеровскому певцу, Константина, к тому же оказалось его лебединой песней — в ядовито-ироническом согласии с оперой, из которой Висконти ее извлек.

Гибель богов. Реж. Лукино Висконти, 1969

Один из собеседников режиссера заметил, что в «Гибели богов» его поразила «трактовка нацизма как предельной сексуальной извращенности» и услыхал ответ: «Да, и это именно для того, чтобы, рассказывая об установлении нацизма, подчеркнуть его непристойность в подлинном смысле слова». Сцена «ночи длинных ножей», после которой действие фильма стремительно полетело к развязке, оказалась кульминацией, гротескным итогом царящей здесь травестии; вослед «пропетой» Константином арии возникло видение: полуголый юноша, Зигфрид мюнхенского сецессиона, персонаж Клингера или Штука (только в женских чулках), отрешенно и оцепенело, почти окаменев, вслушивается в предрассветную тишину, из которой медленно — как вагнеровское томление — нарастает сперва только смутный гул. Дальнейшее оправдывает пророчество полувековой давности: «В лице Вагнера современность говорит интимнейшим своим языком» (Ницше. «Казус Вагнера»). В самом деле: события той вагнеровской ночи оказались одной из высочайших вершин «интимной жизни» третьего рейха, кровавым итогом «убеждения чувственностью», о котором, применительно к Вагнеру, также говорит Ницше. Перед нами с обеих сторон как палачи, так и жертвы — «возбужденные Вагнером массы», а масштаб зрелища измерен не только количеством пролитой крови, но также и тем, с каким мрачным неистовством оно вдруг вырвалось на простор, в романтический баварский пейзаж. Эта сцена еще и потому сделалась в фильме центральной, что она связала начала и концы висконтиевой «оперы», гротескно отразив в грандиозном жертвоприношении историю возрождения и гибели одного-единственного семейства.

Гибель богов. Реж. Лукино Висконти, 1969

Основные персонажи фильма — те, что сцепились в смертельной друг с другом схватке: Константин, Фридрих и Софи, наконец, Мартин — как будто изначально отравлены, возбуждены, взвинчены, воспалены. Германская крепость, германская тяжесть их холодного замка, обстановка чопорной благопристойности, открывающая фильм, — торжественный семейный стол, хрусталь, свечи, фамильное серебро, бесшумные, почтительно-сосредоточенные лакеи, их неторопливо-скользящие движения, профессионально откупориваемые бутылки шампанского — все это, кажется, должно сгореть, как рейхстаг, разлететься вдребезги в атмосфере царящих здесь ненависти и борьбы, однако замок в конце картины по-прежнему стоит на своем месте, потому что в нем остается Мартин.

В семействе Эссенбеков Мартин — выродок, маньяк, полудегенерат, но такой, от которого зрителю фильма глаз не оторвать: он завораживает. Эволюция Мартина в сравнительно коротком отрезке времени, путь этого вначале как будто безвольного, в злобной лихорадке вожделения трясущегося существа, — это особый, глубоко интимный, лирический сюжет внутри фильма Висконти, и этот сюжет в нем — главный. Отчасти потому, что именно в Мартине воплощена вся Германия 1933 года, что его поначалу тайная страсть замещает отсутствие германской музыки, поэзии, мысли и красоты, но и не только поэтому. Юность Мартина, полная ужаса, сладострастия и тоски, это германская лирика эпохи национал-социализма, и она же — лирика Лукино Висконти в фильме «Гибель богов», музыка этого «немузыкального» фильма, без которой, как великое художественное явление, он состояться не мог. И здесь я опять-таки могу сопоставить Висконти только с Шостаковичем, автором Восьмой симфонии или Второго трио, и к тому же добавить, что экранное воплощение такого вот Мартина, как и образы зла, которые Шостакович с тайным и страстным содроганием извлекал не только из внешнего мира со всеми его «нашествиями», но главным образом из интимнейших тайников своей великой души, — это и есть «самая серьезная и чистая художественная воля нашего времени».

Так вот и Мартин, как некое извлечение, лирика, он противостоит зрелищу фильма в его целом, потому что у Висконти часть может оказаться больше целого. В этом проявляет себя природа висконтиевского кино, которую режиссер определил еще в молодости, в 1943 году, назвав свое кино «антропоморфным». Обилие вещей в его фильмах, прославленные его интерьеры, которые сами по себе сделались притчей (его пресловутая изысканность), хотя никто так, как он, не умел именно воплотить дух любого, близкого его душе места и времени, столь частая у Висконти избыточная зрелищность — все это существует всегда только ради конкретных лиц, его персонажей.

В фильмах Висконти всегда поражает это особенное, часто трагически-напряженное сосуществование миров — внешнего и внутреннего, взаимодействие, из которого режиссер в какой-то момент стремительно и неожиданно высекает искру лирического, интимного, как будто вырывая у жизни ее тайну. У Висконти всегда атмосфера ради лица, а в «Гибели богов» — ради лица Мартина, вырожденца, но «голубого ангела». Кто-то из критиков заметил, что в фильме «национал-социализм усыновляет Мартина». Еще бы, ведь этот юноша — «голубой цветок», не Новалиса, — национал-социализма. Неслучайно он, поначалу казавшийся слабым и никчемным, выходит победителем из всеобщей схватки и венчает собой весь фильм. Кажется, судьбы всех основных персонажей нанизаны, как на стержень, на его судьбу: девочка Лиза, которую Мартин растлил, еврейская Матрёша из третьего рейха, повесилась, завороженная его взглядом, а честный, чистый юноша, его кузен, хотя и под влиянием внешних обстоятельств, но все-таки братается с Мартином, разделяя его ненависть и его участь.

Гибель богов. Реж. Лукино Висконти, 1969

Когда мартинова травестия открывается издевательским обликом Марлен, — он еще только показывает окружающим образ мира, существующего в его мозгу, объект всеобщего вожделения, смысл жизни в своем понимании, но после концерта юноша, не переставая травестировать, постепенно переходит к действию: появляясь в праздничном костюме, прилизанный и слегка надменный, он играет в прятки с девочками-кузинами (потенциальные Матрёши), и выглядит при этом почти как переодетая в юношу актриса, именно почти, где-то на грани, на переходе границы, отделяющей один пол от другого, в существовании которой (границы) — весь блеск мартиновой жизни, вся острота переживаемых им ощущений. Кажется, он и живет ощупью, и только ощущениями, у него медлительные движения и руки, которыми он любит ощупывать волнующие его предметы. Свою добычу он сперва медленно, ласково-сосредоточенно гладит, но после — хватает (этого Висконти не показывает). Его обычно рассеянный взгляд способен молниеносно впиться, как будто втягивая в себя объект вожделения. Мартин может показаться похожим на змею, может, оставаясь красивым, сделаться вдруг обезьяной. Играя с девочками, он явно напоминает Франческу Гааль в роли Петера. Это неважно, что популярный в Европе фильм с австрийской актрисой создан уже после 1933 года, где-то перед аншлюсом, — у Висконти здесь, скорее всего, сознательный анахронизм с определенным ироническим подтекстом (фильм был запрещен в нацистской Германии), потому что для Мартина какой-нибудь Петер, или тот же «голубой ангел», не столько подлинный объект вожделения, сколько образ этого вожделения, данный в эротическом гротеске.

Гибель богов. Реж. Лукино Висконти, 1969

Эротика, все любовные отношения в «Гибели богов» либо гротескны, либо, как в случае матери Мартина—Софи и ее любовника Фридриха, как-то холодно безнадежны и совершенно безрадостны. Объятия Фридриха и Софи выглядят в фильме почти отталкивающими, их судорожная друг к другу нежность не вызывает никакого сочувствия, а мартинова («шопенгауэровская») ненависть к матери кажется едва ли не оправданной. Сцена инцеста в «Гибели богов» стала знаменитой, а толкователи писали в связи с ней о фрейдизме, о неофрейдизме. Главное, однако, что это — вершина страсти, существующая в извращенном мире висконтиевской картины. И одна из тех лирических вершин в искусстве Висконти, когда возникает гениальная неожиданность и стремительность, с которой он выхватывает тайное содержание жизни: любовь, страх, ненависть, месть, отчаяние — все чувства Мартина в их безнадежности; вся глубина его как будто вспыхнула и озарилась светом — почти сознания. И все превратилось в ужас.

По своему значению в фильме эта сцена не уступает «ночи длинных ножей» — пожалуй, что превосходит. Там была кульминация зрелища национал-социализма, здесь — связанного с Мартином лирического сюжета, в котором он, конечно, палач, но также и жертва, потому что «гибель богов» свершилась не во время резни, но в доме у Эссенбека, когда Мартин, овладев собственной матерью, оказался (опять травестия) вывернутым наизнанку Зигфридом германского мифа. Так же, как еврейскую девочку Лизу, Мартин завораживает собственную мать, доводит до безумия, наконец, — убивает. Перед последним в фильме убийством он устраивает свадьбу поруганной матери с бывшим ее любовником (здесь у Висконти мрачно-ироническая аллюзия: Гитлер — Ева Браун, исключительная, но и типичная свадьба третьего рейха)

Фильм открывается семейным торжеством, им же и закрывается. На свадебный обряд Мартин прибывает с девицами и собутыльниками уже в собственный, только ему принадлежащий замок, в котором наводит, как они любили говорить, «новый порядок». Его травестия, начатая пародией на «голубого ангела», завершилась облачением в черный как ночь (вагнеровская, тристановская) эсэсовский мундир, в котором Мартин, достигший совершенства, наконец, окаменел.

Немецкая трилогия, продолженная «Смертью в Венеции» (своего рода «лирическое интермеццо», в котором у Висконти только и мог прозвучать Малер!), завершилась в 1973 году фильмом «Людвиг». Грандиозное, размером с вагнеровскую оперу, киноповествование о знаменитом баварском короле Людвиге II на самом деле есть начало трилогии, которую Висконти, едва ли не случайно, поставил в обратном порядке — от эпилога к прологу. Людвиг баварский, «любимый народом безумец» (Т. Манн), покровитель и друг Вагнера, прославленный многими (в частности Бодлером), был человеком великой и чистой, но, увы, больной души. Жизнь его Висконти определил как «величайшее поражение», о котором поведал в фильме; Людвиг у него не только безумец, но и пророк, который своей эпохе, политике Бисмарка — великая единая Германия — противопоставил идиллию, грезу, музыку — отчаянный последний романтизм, мечту, выродившуюся на наших глазах. Его страстная музыкальность уже начало безумия. Свой идеал он услыхал в звучании вагнеровского «Тристана» и захотел, чтобы и вся жизнь стала одной только «бесконечной мелодией», возмечтал о любви, как о безмерной, запредельной какой-то близости, как об идиллии, которой, в сущности, не бывает на свете. В итоге у Людвига не оказалось никакой близости ни к кому. Такова участь всякого мечтателя на земле. В случае Людвига дело осложняется еще и тем, что ведь конюхи и лакеи, к которым природа привлекла его с не меньшей силой, чем к вагнеровской музыке, не могут стать этой музыкой, не будут читать монологи, как актер Кайнц, не сделаются кровно близкими, как брат Отто или сестра Елизавета.

Когда-то для Ницше с разоблачения Вагнера началась «диагностика современной души» — суд над Вагнером у Ницше — «суд над самим собой». Для Висконти подобным судом стал последний фильм немецкой трилогии, в котором роль Людвига сыграл тот же актер, что четырьмя годами раньше играл Мартина: австриец Хельмут Бергер. Сближение исключительной личности баварского короля с чудовищным Мартином (который мог быть именно только конюхом или лакеем в одном из замков Людвига) — эстетический феномен трилогии и одновременно моральный ее урок, ибо утонченный Висконти всегда был моралистом. Оно, это сближение, возникло отчасти благодаря Х. Бергеру, который в позднем творчестве Висконти стал, пожалуй, главным его актером, настолько замечательным в его фильмах, что кажется даже невозможным, несуществующим в каком-либо другом, кроме висконтиевского, мире.

Хельмут Бергер — это и есть Германия Висконти, в которой из Людвига вышел Мартин, из вагнеровского пламени — поджог рейхстага; Германия, способная порождать романтических двойников, живущих иногда в одном теле, в одной душе… В Хельмуте Бергере есть нечто потустороннее, как будто он совсем даже не актер (хотя известно, что живет в Австрии и играет у других режиссеров), но — вымысел Висконти, некая его греза. Ничего удивительного в этом как раз нет, потому что искусство есть страсть, так же как и исповедь, и еще потому, что если музыка — «зеркало исчезновения», то кино — это уже потусторонний мир, жизнь, раскручиваемая в мозгу в момент смерти.