Вернись на Землю. «Космическая одиссея» и «Планета обезьян»

В самом начале апреля 1968 года, почти одновременно — поразительная легкомысленность для современного кинопроката — вышли два фантастических блокбастера: «2001: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика и «Планета обезьян» Франклина Джей Шаффнера. Фильмы сблизил не только календарь, но и сюжет: обе картины о космическом путешествии, которое при всей несхожести маршрутов возвращает героя в исходную точку.

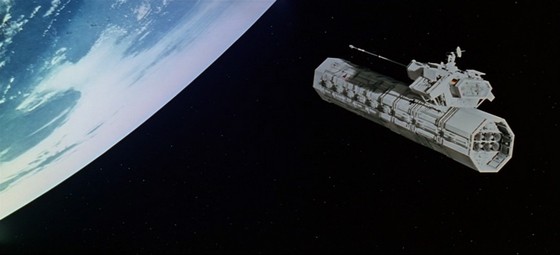

Стэнли Кубрика, которого после первого же фильма назвали stunning visual artist, всерьез волновал вопрос: как показать космос на киноэкране. И «Одиссею» до сих пор невозможно обойти стороной тому, кто снимает свое кино о звездах. Астронавты в его фильме — больше не романтические путешественники, которым судьба подарила приключение в пространстве‑времени (есть еще понятное «земное» дело — врач, биолог, военный), теперь космос — это профессия, и от них требуется четко следовать протоколам — будь то план проведения миссии или инструкция по пользованию туалетом в невесомости (всего десять пунктов).

Шаффнера, который старше Кубрика на восемь лет, но пришел в кино позже — с телевидения, космос сам по себе не занимает. Полет — лишь пролог к истории: космический корабль оклеен внутри шумоизоляцией из звукозаписывающей студии, а сам космос — бесхитростная цветастая рирпроекция. От корабля режиссер избавляется стремительно, как от вещдока слабого осмысления космической темы. Оказавшиеся на незнакомой планете астронавты с радостью сбрасывают с себя костюмы и ранцы (а с ними, по сути, и свою роль межгалактических исследователей), чтобы искупаться в первом попавшемся пруду.

«Планета обезьян»

Такой подход удивляет: ведь в 1968‑м космический полет уже стал реальностью, а человечество — во всяком случае, значительная его часть — предвкушает миссию на Луну. Иными словами, необходимость кино про открытый космос обеспечена не только сказочными и жанровыми мотивами, но и потребностью зрителя в достоверном рассказе о новой области человеческой деятельности. Таким образом, какие бы допущения ни предъявлял жанр (разумный компьютер HAL? планета, населенная разумными обезьянами?), он уже был связан со сбыточным стремлением к звездам.

Но что это за стремление? Миссия космической команды в «Планете обезьян» — исследовать отдаленную планету на предмет пригодности для жизни. (Сравните с задачами Илона Маска, разрабатывающего для человечества «план Б» — возможность колонизации Марса.) В «Космической одиссее» команда «Дискавери‑1» летит с заданием исследовать черный монолит на орбите Юпитера. Обстановка секретности, конечно же, напоминает о гонке вооружений: капитан корабля Фрэнк Боумэн и его коллеги получают сведения о миссии исключительно по мере необходимости.

Эпоха ядерной угрозы явно ощущается в обеих картинах: прогресс как средство достижения неведомого и прогресс как средство уничтожения ведомого существуют в противостоянии и связи. В знаменитом финале «Планеты обезьян» Тейлор, герой Чарлтона Хестона, обнаруживает вросшую в берег по грудь статую Свободы. Чудовищное открытие — все это время он находился не в другом созвездии, а на пережившей атомную катастрофу Земле будущего. С экрана Хестон произносит: «Вы все‑таки всё взорвали!» — обращаясь ко всему человечеству разом. Додумывать тут нечего: Шаффнер завершает фильм тревожным прогнозом. Ситуация по‑свифтовски переворачивается. Любопытно, что следующие части «Планеты обезьян» используют такой перевертыш как рамку для высказывания на социальные темы. Этим и объясняется небрежность Шаффнера в обращении с космической тематикой — оригинальный роман Пьера Буля был скорее социальной сатирой, чем научной фантастикой. Космос для него — просто прием.

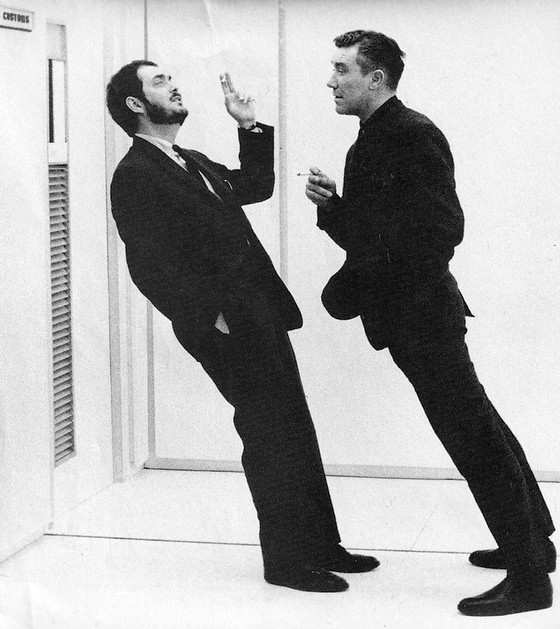

Стэнли Кубрик на съемках «Космической одиссеи 2001».

Для Кубрика проблема и вопрос — продолжение самой темы космического путешествия. В соавторы он зовет серьезного фантаста Артура Кларка (он же в качестве эксперта через год будет комментировать посадку на Луне в студии Уолтера Кронкайта). Кларк и Кубрик придумывают фильм вместе, и первоначально он намного подробнее: в замысле режиссера закадровый текст должен был объяснить зрителям, как космические корабли и спутники работают на атомной энергии. Но пояснять необязательно: иконический монтажный стык, когда брошенная приматом в воздух кость рифмуется с летящим в космосе кораблем, — нагляднее любых слов. За сопоставлением кадров читается кубриковская ирония: и первобытный инструмент, и космический корабль неотделимы от средств уничтожения. Финальное явление «звездного дитя» изначально должно было завершаться тем, что перерожденный астронавт Боумэн взрывал опоясывающие Землю атомные спутники, уничтожая тем самым и планету. Но Кубрик сперва отказался от этого финала, повторяющего в его представлении «Доктора Стрейнджлава», а затем и от закадра — он попросту выпадал из общей тональности картины. Финальным кадром стал устремленный на Землю пристальный взгляд «звездного дитя», закрытый для интерпретаций и тем самым вбирающий в себя загадочность монолита. Исследуя тему полета к звездам, оба фильма заявляли о неизбежной обреченности этого стремления: выжившие путешественники так или иначе возвращаются на Землю, хотя это возвращение вряд ли можно назвать счастливым. Но несмотря на то, что оба героя в итоге приходят к одному и тому же, явно ощущается противоречие, в котором они действуют.

Для фантастического кино Тейлор в исполнении Хестона — герой неожиданный. Он полетел на другую планету, потому что не чувствует связи с человечеством, а значит, не будет оплакивать время, упущенное за несколько тысяч лет странствий. Нет у него и амбиций первооткрывателя. Ни дать ни взять — трикстер, затесавшийся в команду по воле случая (вполне привычный для приключенческой литературы мотив). Подзуживающий других членов экипажа Тейлор чем‑то смахивает на Макмерфи из «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи. Лишь сюжетная необходимость доказывать, что «человек — это звучит гордо», выводит его из суперпозиции циника: посаженный обезьянами в клетку, он быстро «очеловечивается» и становится адвокатом всех землян. Он доказывает превосходство над обезьянами, но проигрывает как представитель навсегда деформированного войной биологического рода. Любопытно, что гуманистический посыл авторов фильма на вымышленных обезьян не распространяется и не противоречит бесчеловечному взгляду на новых хозяев Земли; они должны вызывать отвращение, ненависть или, в случае с немногими положительными героями, снисхождение старших товарищей.

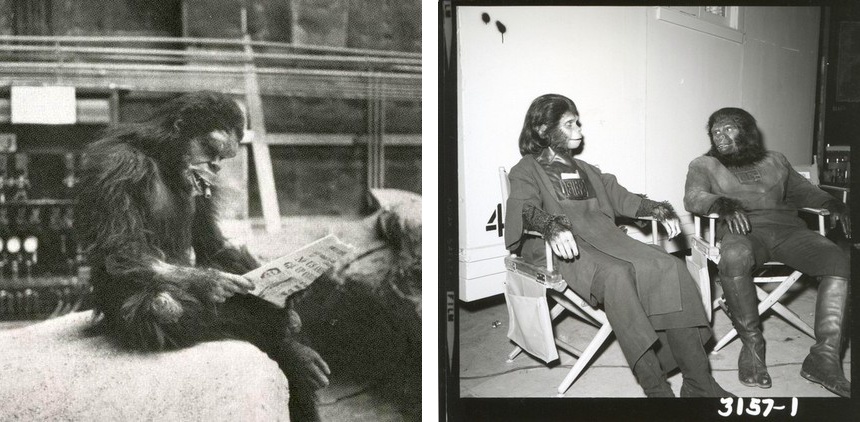

Слева — съемки «Космической одиссеи», справа — съемки «Планеты обезьян».

Кубрик в «Космической одиссее» низводит своих астронавтов до функций. У них нет собственных интенций — они выполняют предписания. Кубрик долго выбирал актера, который озвучил бы компьютер HAL‑9000, и в результате мы слышим голос более человечный и эмоциональный, нежели голоса астронавтов Дэвида Боумэна и Фрэнка Пула. В довершение всего — Боумэн побеждает в конфронтации с Хэлом, потому что оказывается предусмотрительнее, хотя компьютер и утверждает, что «неспособен на ошибку».

Не соответствуя своей роли ни возрастом, ни бэкграундом, Хестон все же пытается уловить и выразить дух времени. Скрывающийся под маской трикстера Тейлор оказывается пацифистом, уставшим от человеческого общества, — образ, который нетрудно поместить в социальный ландшафт конца шестидесятых. Однако с середины фильма Хестон все‑таки начинает изображать полновесное голливудское «добро с кулаками».

«Космическая одиссея» точнее попадает в чаяния молодой публики 1968‑го, но не благодаря героям. Существует история‑апокриф о посещении одного из первых показов «Одиссеи» Кеном Кизи и его друзьями. Побросав перед экраном подушки, они разлеглись, словно в собственной гостиной. Кубрик был непревзойденным маркетологом и рассчитывал в том числе и на такую аудиторию. Это по его настоянию в университетских общежитиях фильм рекламировали как трип: абстрактная секвенция кадров, известная как «звездные врата», — путешествие Боумэна в другое измерение — действительно собирала молодых людей на повторных показах, нередко в измененном состоянии сознания. Экран предлагал зрителю 1968‑го невиданный до сих пор побег — избавление от общества, речи, мысли, всякой конкретности образа, погружение в поле абсолютной визуальной абстракции. И если «Планета обезьян» была попыткой конкретного и актуального пацифистского воззвания, «Одиссея» оказалась комнатой сенсорной депривации, возможностью ухода от всякой актуальности, в том числе и от себя самого, застрявшего в 1968 году.