Романтизм с холодной головой

СЕАНС — 62

Закончив свой первый цикл «Моральные истории» — бытописание Парижа и проникновение в умы и сердца современных французов, — Эрик Ромер сделал паузу в исследовании «здесь и сейчас» и впервые (если не считать документальных работ) обратился к прошлому, сменив вместе с эпохой и географию.

Для перемещения во времени Ромер взял в напарники немецкого романтика Генриха фон Клейста и его причудливую историю о таинственном зачатии ребенка Маркизой фон О. Во время наполеоновских войн русский офицер, защитив маркизу от группового изнасилования, отводит ее в безопасное место, где перенервничавшая женщина падает без чувств. Спустя какое-то время спаситель, которого маркиза мысленно наделяет чертами ангела, возвращается и просит ее руки. Пока все семейство, умиляясь страсти графа, думает над его предложением, появляется отягчающее обстоятельство: маркиза беременна. Имя отца неизвестно. Способ зачатия (а вдруг непорочный?) — тоже. Родители проклинают беспутную дочь, но та настаивает на своей безгрешности и обращается к своему безымянному оплодотворителю через объявление в газете. Маркиза готова поверить во что угодно, но только не в то, что дьяволом окажется ангел.

В Клейсте его также интересовала речь, но уже как часть нарративной стратегии, которую кинематограф может позаимствовать у литературы.

Новелла с почти детективной историей, романтическим дуализмом, емкими описаниями походила на сценарий и словно была создана для перенесения на экран. Однако изначально не она сама привлекла внимание Ромера, а фраза Ролана Барта о том, что будь он германистом, то написал бы свой известный труд S/Z не о «Сарразин» Бальзака, а именно о «Маркизе» Клейста. Заинтересовавшись с подачи Барта этой новеллой, Ромер решил снимать фильм в Германии, на немецком языке, с немецкими актерами из театра «Шаубюне», которым уже доводилось играть Клейста на сцене. Но эти шаги в сторону аутентичности не помешали Ромеру оставаться до необходимой степени чужаком на территории этого текста. Свою экранизацию он делает как будто с оглядкой на постструктуралистские установки, смотря на Клейста с полуторавекового расстояния — сдержанно, рассудочно, интеллектуализируя свое восприятие. Ромер, который сам говорил, что снимал фильм «с книгой в руках», позволяет себе минимальные отклонения от сюжета, полностью повторяет структуру и воспроизводит реплики героев, занимаясь не адаптацией, а внимательным прочтением Текста (в бартовском понимании этого слова) и обнажая множественность смыслов.

Ромер всегда бережно относился к речи — он ее не разрушал, не подвергал сомнению, не каламбурил, а давал своим героям говорить и слушать, чтобы высказать что-то важное о проблеме выбора, ответственности, любви. В Клейсте его также интересовала речь, но уже как часть нарративной стратегии, которую кинематограф может позаимствовать у литературы. А именно — смешение косвенной речи и прямой, с помощью которого немецкий романтик размывал границы между авторским сознанием и сознанием своих персонажей (по завершении этой картины Ромер даже опубликовал статью «Фильм и три плана речи: косвенный, прямой, сверхпрямой»). Половина разговоров в «Маркизе» написана через косвенную речь, которая иногда перерастает в диалоги, а иногда — нет. Ромер сохраняет эту особенность Клейста и подбирает для нее кинематографические аналоги. Сцену у него может предварять разъясняющий интертитр, высказанная в нем мысль потом подхватывается закадровым голосом персонажа («я думала, что…», «я решила, что…»), а финальный аккорд звучит предложением, уже произнесенным в кадре.

Сновиденческий модус был продиктован самим романтизмом, но Ромер позволяет себе внести еще одну дополнительную деталь в арсенал Морфея.

Не менее изобретательно поведение камеры, обычно исполняющей в кино роль повествовательной инстанции: в самом начале фильма она становится как бы глазами постояльцев кабака, которые иронизируют над газетным объявлением маркизы, затем — отходит на дистанцию как объективный рассказчик, а после — периодически перехватывает взгляд героя/героини и почти уподобляется ему. Однако никогда не отождествляется с ним полностью, не становится чистой, прямой субъективностью, а, скорее, превращается в то самое придаточное, присоединяемое союзом «что», в котором сочетаются объективное изложение и субъективная точка зрения.

Такое кропотливое возделывание романтической почвы инструментами киноязыка за два года до Ромера предпринял Фаcбиндер, с чьей «Эффи Брист» у «Маркизы» необыкновенно много общего. В основе обоих фильмов — программные произведения немецкой классики, оба, сосредоточенные на женских образах, появились в период волны феминизации в Германии, оба сделаны с холодной головой, без закадровой музыки и суетливого монтажа. И хотя на смену черно-белой строгости Фасбиндера у Ромера приходят цвета, они не смягчают изображение, а, скорее, остужают пылкие чувства героев: это холодный бордовый, серый, синий, белый. Актеры велеречиво существуют в тщательно продуманных мизансценах, удваивающихся в зеркалах, от которых тоже веет спасающим от перипетийного зноя холодом. И Фасбиндер, и Ромер не рассказывают, а пере-сказывают истории, все время напоминая о воспроизведении другого, чужого текста. Они не скрывают, а, напротив, подчеркивают литературность своих фильмов и дробят повествование на условные главы. Но если Фаcбиндер создает этот эффект с помощью ухода в белое, который, как он сам говорил, должен был пробудить зрителя и заставить думать, то постоянные затемнения у Ромера — это, конечно же, погружение в сон. Сновиденческий модус был продиктован самим романтизмом, но Ромер позволяет себе внести еще одну дополнительную деталь в арсенал Морфея.

Понятие о вине и невинности вновь оказывается у Ромера очень условным.

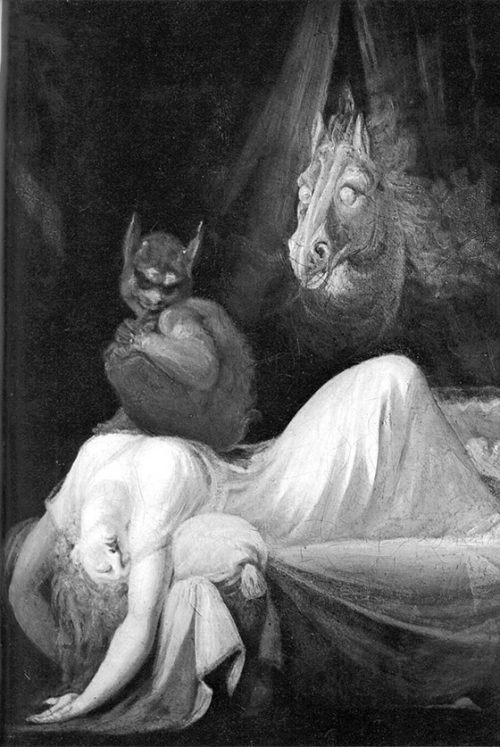

Как уже говорилось, режиссер сохраняет почти все структурные особенности новеллы, оставляя композиционную инверсию и большинство таинственных пропусков. Но там, где в оригинале у Клейста вместо сцены предполагаемого изнасилования стоит тире (которое в немецком литературоведении называют «то самое тире»), Ромер отключает камеру на несколько секунд позже. Вот граф возвращается, чтобы проверить самочувствие спасенной им женщины, которой до этого дали для успокоения маковую настойку. Спящая, она возлежит на ложе, в забытьи изгибаясь и постанывая. Граф смотрит с прищуром. Затемнение. А наутро… В этом добавлении Ромера интереснее не подсказка о виновности графа, который не удерживается от искушения, а бессознательное вожделение маркизы. Известно, что для визуального воплощения Ромер вдохновлялся целым рядом картин XIX столетия («Портрет мадам Рекамье» Жака Луи Давида, «Засов» Жана Оноре Фрагонара), но прежде всего — «Ночным кошмаром» Фюсcли, где на груди у спящей женщины сидит страшный инкуб, по-видимому, успевший уже овладеть ею без ее ведома.

«Ночной кошмар». Генрих Фюссли. 1791

Длинная дистанция: Эрик Ромер

Но заданная Бартом манера видеть позволяет «считать» референс не только к самой картине, но и к тем дополнительным смыслам, которыми она обросла в XX столетии. «Ночной кошмар» висел в кабинете Фрейда, и инкуб здесь означал уже не внеположенную темную силу, а вытесненные эротические фантазии женщины. Что же на самом деле снилось маркизе? Возможно, ее недавний спаситель. И позы, которые она принимает, говорят о вполне однозначном характере этого сна, а значит, дальнейшее ее поведение можно воспринимать как инверсию стокгольмского синдрома: маркиза влюбляется в своего спасителя и втайне жаждет с ним соития, но когда спаситель чуть позже оказывается насильником, а соитие — уже свершившимся, выстроенная маркизой картина реальности (или фантазии) разрушается. Понятие о вине и невинности вновь оказывается у Ромера очень условным и, как в предшествующих «Моральных историях», упирается в вопрос выбора — все зависит от того, во что и кому верить.

Сам же Ромер в качестве одного из вариантов предлагал считать всю историю с зачатием всего лишь «маковым» сном маркизы: начинаясь как кошмар, он заканчивается счастливым поцелуем, которого так жаждет сознание юной женщины.

Читайте также

-

Что-то не так с мамой — «Умри, моя любовь» Линн Рэмси

-

Хроники русской неоднозначности — «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского

-

Памяти лошади — «Константинополь» Сергея Чекалова

-

Предел нежности — «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера

-

Это не кровь, просто красное — «Франкенштейн» Гильермо дель Торо

-

Вот так убого живем мы у Бога — «Ветер» Сергея Члиянца