Небо над Харьковом

Герой данного материала, кинорежиссер Илья Хржановский, в 2024 году был признан Минюстом РФ иностранным агентом. По требованиям российского законодательства мы должны ставить читателя об этом в известность.

СЕАНС — 47/48

А. Х.

Блестящий от дождя Полтавский шлях упирается в горизонт. В Благовещенском соборе прохладно и гулко. Батюшка рассеянно смахивает пыль с аналоя, не обращая внимания на старух, подпирающих закопченые стены храма. Над зелеными кронами деревьев курится влажный дымок. Шепот, тяжелый шелест мокрой рясы. Из покосившейся «перукарни» веет сладким запахом дешевого лака. С пустой сцены самой большой декорации в Европе льются звуки Второй симфонии Мясковского. Обмельчала задумчивая речка Лопань. Нет, только нежность в моей душе…

Человек, обнаруживший, что лишился сердца, отращивает новое. Искусственная ткань медленно зреет в экспериментальной лаборатории Физинститута.

Не стоит обманываться уютом харьковских переулочков: в них живет та тишина, что сродни лени или равнодушию. Город не спешит, не суетится и даже торгует с русской ленцой. Приходят ли к нему с войной или с миром — он остается безмятежен. В годы Гражданской Харьков приноровился к смене властей: большевиков встречал с красным флагом, а белых — с триколором. Ему все равно, сделают его центром кинематографии или науки; все равно, что в двадцати минутах езды от Сумской, в здании бывшего бассейна «Динамо» — пока он спал, — вырос новый город; что Москва взяла его в оборот и каждый день на машине времени возвращает в прошлое — в то прошлое, которое вспоминать, кажется, уже ни к чему. Как и всякий провинциал, он ревностно следит за успехами других, но сам топчется на месте.

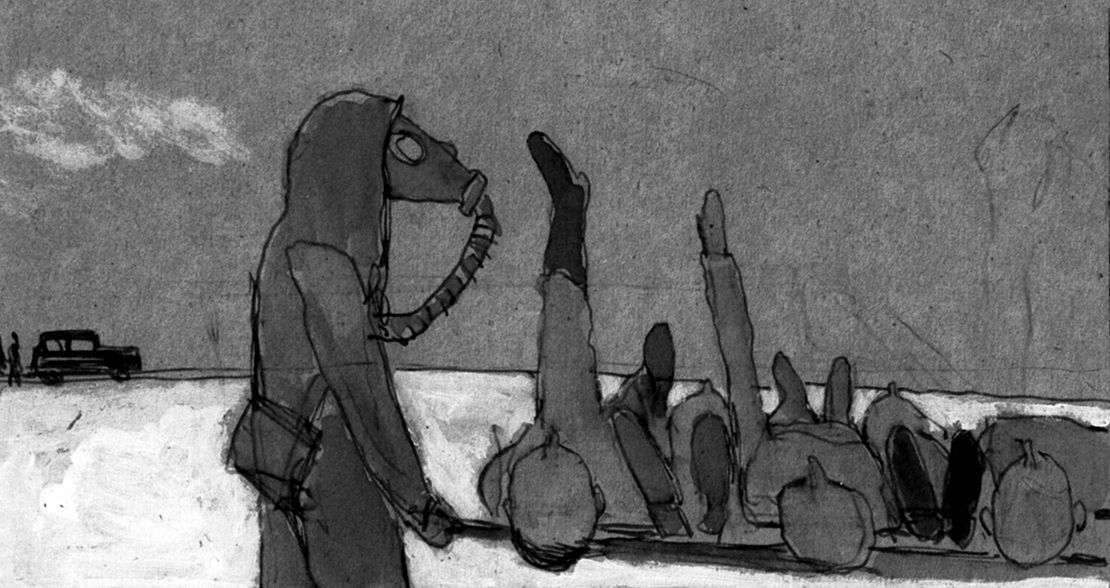

город Харьков. Съёмки фильма «Дау». Реж. Илья Хржановский

Это город ученых, интеллигентов, книг, но у него всего три газеты, ибо он предпочитает поддерживать розницу газет чужих: малоросс, он покупает «Русское слово» и «Петроградскую копейку», предназначенные совсем не для малороссов и совсем не для интеллигенции1.

1 Из журнала «Пробуждение» за 1916 г. (цит. по: Слобода. 1992. № 11).

Этот пограничный, окраинный город не раз был захвачен авантюристами и спекулянтами всех мастей, лихорадочно справлявшими свой пир во время чумы на фоне украинских декораций.

Вот что писал А.Н. Толстой о Харькове начала XX века:

По улицам ходили — тяжело, вразвалку — колонны немецких солдат в стальных шлемах. На лихачах проносились потомки древних украинских родов в червонных папахах. Множество дельцов, военной формации, в синих шевиотовых костюмах, толпилось по кофейням, из воздуха делались деньги, гоняли из конца в конец Украины вагоны с аспирином, касторкой, смазочными маслами. В сумерки озарялись ртутным светом облупленные двери кабаре и кино. Гремела музыка из городского сада, на берегу заросшей ряской реки Нетечи, где кишели, орали, ухали жабы и лягушки, вились туманными змейками двенадцать лихорадок2.

2 Цит. по: Харьков в зеркале мировой литературы. Харьков, 2007. С. 308.

По наблюдениям многих старожилов, расхристанная открытость к новациям, страсть к московским гастролерам и птицам зарубежного полета у Харькова в крови. Но нет ли в этой всеядности скрытого коварства?

Какой, однако, лицемерный город Харьков. Глубокое равнодушие к идеям высшего порядка…3

3 Цит. по: Волин С. Деникинщина // 1917 год в Харькове. Харьков, 1927.

Все имеет конец и начало — это становится понятно в Харькове

Харьков называли «сознательным подлецом»; он считался «московскими воротами» на Украину. С. Ефремов, известный украинский литературовед, убежденный враг коммунизма, по возвращении из Харькова в Киев в 1925 году записал в своем дневнике:

Вернувся з Харкова… Мiсто брехунiв i спекулянтiв, дутих репутацiй, пихи i невiгластва, ледарiв та язикобитiв. Кожне мiсто мае свою, мовляти б, душу, — тiльки у Харкова ii не видко. Поганенька копiя з азiатськой Москви, а претензiи що й не мiра. Три днi пробув i дуже радий, що вирвався з цього пекла4.

4 Ефремов С. Щоденники. 1923–1929. Киев, 1997. С. 262.

Московский визитер всегда был вызовом для Харькова, и наоборот — Харьков был испытанием для москвича. Москве, как нигде, привольно в Харькове — здесь она расцветает пышным цветом. Самый российский город Украины всегда пытался подражать Москве и Ленинграду (Так все там замазано, затоптано московским духом, московскими вкусами5), но никогда не оставлял надежды им отомстить. Предоставляя приезжим полную свободу действий и сцену для реализации нехарьковского масштаба замыслов и амбиций, город сдает им квартиру на ограниченный срок: чтобы в точных пропорциях формы преломить аморфность харьковского пространства, нужно обладать краткостью — сестрой таланта. Поистине Мефистофелю знакомы харьковские степи: заключив с Фаустом сделку о том, что тот должен к сроку остановить мгновение художественного процесса, он дает ему взамен неосвоенный гостеприимный город с великим прошлым и туманным настоящим, а также свободу, власть, средства. И вот уже «смутный порыв» гонит его вперед, а город открывает перед ним все новые грани и возможности: на этот европейский перекресток стекаются человекопотоки, и каждый день обещает небывалое, и Москва отстраивается на крышах Госпрома. Если бы гетевский черт заключал с Фаустом договор в пятом акте, он дал бы ему вселенную и сказал: создай за шесть дней, иначе — ты мой. Все имеет конец и начало — это становится понятно в Харькове.

5 Воспоминания о Н.В. Лысенко одной из его учениц по Киевскому институту благородных

девиц // Вестник ХИФО. 1913. Вып. 3. С. 51.

* * *

«Добро пожаловать на борт нашего литака!» «Кукурузник» с кровавым подбоем взлетает над аэродромом «Внуково» — враскачку, тяжело и нелепо опираясь потертыми крыльями на облака, пышные, как пивная пена. В воздухе уже стоит дым грядущих июльских пожаров, осоловелое солнце плывет вместе с летательным аппаратом на юг от столицы — к промышленному украинскому городу. Снилось ли мне все это: европейские мегаполисы, пританцовывающие за барными стойками всех этих жан-жаков, стирок, домов быта; Париж, Лазурный берег, Лондон, Тель-Авив и ваш свободный Берлин? Девушка, которая хочет снимать кино; девушка, которая снялась в кино; кино, в котором мы переспали с этой девушкой. Вот она стоит там, за стойкой, — блестящие пряди волос, кофточка из кашемира, MacBook. Куратор? Исполнительный продюсер? Шеф-редактор? Модель? Так стоит она в Лондоне, Париже, Москве, Питере, в вашем свободном Берлине — и чего-то ждет. Третьего высшего образования? Делайте с ней все что угодно.

Искусство сдулось, реальность утратила опору: так вскроем ее!

Город Магнитогорск, конец 1990-х. Преуспевающий московский бизнесмен летит отдыхать в Сочи, в самолете клеит блондинку. Не просто блондинку — юную Марину Влади. Что она видела в этом своем областном центре черной металлургии, вошедшем в список самых грязных городов мира, — в Магнитке, первом социалистическом городе Страны Советов? Найдя с девушкой общий язык, он летит в Москву, чтобы купить ей подарок. Идет на псарню, проходит ряд клетушек, в которых разрываются от лая самые породистые сучки и кобели столицы, за бешеные деньги покупает дога, метр в холке. В просторном особняке в стиле нового русского капитализма, на ореховом паркете, при этажерках и гардинах, он, московский ухарь, парашютист, эпилептик, маргаритка, красавец, пользует свою любимую поджарым породистым псом, серым в яблоках.

Как всякий умный любовник, Фауст держит свою любовницу в черном теле — ему недостаточно тех незамысловатых утех, которые она предоставляет ему просто так: он не успокоится, пока не вырвет у нее главную тайну. Неопределенность, разлитая в очертаниях харьковских степей, в московской сумятице, в задумчивых чертах подруг бросает ему вызов. Жизнь льется глупым, бурливым потоком и особенно не задумывается, куда и зачем ей плыть. Современность быстра на выдумки, но бесплодна — она не может предложить Фаусту ничего значительного, во что он мог бы с наслаждением вгрызться зубами, как в кусок парного мяса. Цветной и демократичный стилёк повседневности; идеалы «развития», «движения», «креативности», якобы наделяющие жизнь новым, необычайным содержанием, — не его ценности. Разве Фауст может быть легким, летающим на крыльях творчества и на личных самолетах протуберанцем будущего — или, говоря по-честному, обыкновенной белкой в колесе прогресса? Неужели он легок, как Гермес, и переменчив, как Протей, — менеджер в сфере культуры, искусства и коммуникации? Искусство сдулось, реальность утратила опору: так вскроем ее! Может быть, в ее самых глубоких слоях еще осталось толика честности? Как далеко можно зайти в эксперименте над человеком? Насколько испытуемый позволяет экспериментатору.

* * *

Не обнаружив в современности ничего по-настоящему эффектного и содержательного, Фауст обращается к славной советской истории, подходя к ней со своим новым оружием — скальпелем психоанализа, погремушкой постмодернизма и сильнейшей цивилизованной тоской, лишь отчасти знакомой бесхитростному советскому человеку. Сколько интересного, колоссального в том времени! Октябрь, война Гражданская, война Отечественная; репрессии, концлагеря, грандиозное строительство; мощная наука, любвеобильность советских интеллигентов. Миллионы смертей и миллионы жизней, положенных в основание не скороспелой идеи — и при этом какое своеволие, какое внутреннее достоинство! Не легкомыслие, а мудрость, не художественная беспомощность, а художественная потенция, не вялость, а энтузиазм, не отсутствие цели, а «качество жизни» — трагической, нищей, некомфортной, помнящей о своей конечности, но щедрой. Что осталось от той жизни? Сталинские гиганты в центре Москвы, торчащие, словно старые коренные зубы, красивый московский метрополитен… Счастливое советское детство отнято своим же — выпускником института нефтяной и газовой промышленности Владимиром Сорокиным. Стремление, доставшееся в наследство от отцов, певших вольные песни свободы, накачивается сухим азотом фабрик и заводов. Между детством как прошлым и детством как отсроченной утопией Фауст играет в свои тяжелые игрушки: авангард, тоталитаризм, постмодернизм, Искусство с большой буквы, Историю с большой буквы. Была ли их любовь подлинной? Была ли их наука действительно так смела? Была ли их власть и, правда, настолько чудовищна? В просторном особняке в стиле нового русского капитализма, на ореховом паркете, при этажерках и гардинах… «Была, — отвечает Фауст. — И мы ее выродки».

* * *

Тот город славился именем Саенки. Про него рассказывали, что он говорил, Что из всех яблок он любит только глазные. «И заказные», — добавлял, улыбаясь в усы. Дом чеки стоял на высоком утесе из глины, На берегу глубокого оврага, И задними окнами повернут к обрыву. Оттуда не доносилось стонов. Мертвых выбрасывали из окон в обрыв. Китайцы у готовых могил хоронили их.

Так писал Велимир Хлебников в поэме «Председатель Чеки», посвященной Степану Афанасьевичу Саенко — харьковскому монстру красного террора, коменданту следственной тюрьмы Губчека и концентрационного лагеря, командиру отряда особого назначения. С онемевшим от кокаина лицом он заявлялся глубокой ночью в камеру, где содержались арестованные, и приглашал приговоренных на расстрел, как на пирушку. Хлебников жил в Харькове с весны 1919-го по август 1920-го. Здесь он познакомился с молодым следователем Реввоентрибунала А.Н. Андриевским — начинающим театральным режиссером, в будущем — известным кинодеятелем; здесь сидел в психиатрической больнице, здесь размышлял о пульсации Солнца и предсказал делимость атома и волновые свойства электрона. Летом 1920-го Хлебников подробно рассказывал посетителям харьковского клуба «Коммунист» о своем проекте второй транссибирской магистрали: вдоль китайской границы — к Тихому океану. Промышленность в кризисе, металла не хватает для самых насущных нужд Красной Армии, а тут — нате вам — магистраль. Даже о строительстве короткой железной ветки думать было абсурдно. Через несколько лет Харьков станет экспериментальной столицей пролетариата: на площади Дзержинского (Свободы) возведут здание Госпрома — «харьковский небоскреб», вокруг Тракторного завода — громадный жилой массив социалистического городка; там и сям как грибы вырастут рабочие поселки, конструктивистские дома-коммуны из железа, стекла и бетона. Турбогенераторный завод, Станкостроительный завод. Расщепят атом. «Живой, трудовой, железобетонный» Харьков превратится в образцово-показательный индустриальный город. В 30-е годы во дворе здания, где буйствовал Саенко, разобьют сквер: первые деревца посадят физики Б. Веркин, Б. Лазарев и Л. Ландау.

Сумская, Пушкинская — это центр и современного Харькова. Клумбы, яркие вывески, двадцатилетние харьковчанки с младенцами на руках, звон колоколов, доносящийся со всей округи, пыльный и теплый воздух, нега Украины. Но что-то в этих тихих харьковских сумерках настораживает: после семи часов вечера город вымирает, но как будто ждет чего-то. Чего? Гудка позднего поезда, залетной петарды или голоса прошлого, который по ночам, как беспризорный полиэтиленовый пакет, гуляет по просторам площади Свободы?

Харьковский театр дарит свободу эксперимента над самим собой, но свободу лишь в предлагаемых обстоятельствах.

Двадцатые годы — горячка молодости, двадцатые годы — идол современной молодежи, которая молится на консервную банку конструктивизма. Наивен Ландау, бегающий за каждой юбкой, наивна и чудовищна молодая страна.

Красавице платье задрав, видишь то, что искал, а не новые дивные дивы…

Фаусту чужд дух коллективизма.

Да, он там, где люди, где двор и толпа, на эстраде власти — но всегда в стороне, на обочине праздника жизни. Его могут захватывать грандиозные картины парадов, спортивных состязаний, выставок народного хозяйства: смех детей, улыбки женщин, проделки молодых парней, подбивающих девушек на распутство, глупые и грубые градоначальники, их бойкие и амбициозные секретарши, нездешняя сосредоточенность ученых. Однако «обнимитесь, миллионы» — все-таки не его клич. Он не может отдать всего себя чему-то одному: не придет ни на стройку, ни в коммуну, ни в мастерскую. До всего ему есть дело и во все он сует свой нос, но захомутать себя не даст. Играя в социализм, он, в сущности, далек от того, чтобы стремиться узнать, что это такое.

В новом здании Физинститута мало от коллективистского духа 20-х и 30-х годов. Это город поздней, перезрелой утопии. В нем соединились тоталитарная эстетика и эклектика моложавой революционной эпохи, «органика» и геометрия, плоть быта и условность архитектуры, многоуровневая сцена и коллективное тело. Прежде всего это театр, в котором много разных сцен. Галерка и первый ряд, орхестра и скена, дистегия6 и эорема7. Здесь пришлись ко двору и параситы8, и гистриконы9 — чернорабочие, занимающиеся стрижкой газона, чисткой сортиров, обслуживанием мелких нужд кинематографистов. Во-вторых, это тело — холодное архитектурное тело с множеством гипертрофированных органов, раскиданных по фасадам. Голова не дружит с сердцем, сердце — с кровеносной системой. Да и где тут голова? Заседает ли она в кабинете Капицы, к которому ведет гигантская лестница, вызывающая в памяти эскизы Альберта Шпеера, или в неоримском жилом корпусе, изогнутом пышной дугой колизея? Или, может быть, здесь х** — всему голова? Нет, и он вроде на вторых ролях. Двухметровые «вагины» и «соски«10 страдают малокровием. Если эти воронки кого-то и засасывают, то не слишком жадно, — и без особого сожаления выплевывают обратно. «Органика» отдает здесь холодком искусственного гранита и современными формами меланхолии. Строгий архитектурный силуэт, напротив, декорирован с какой-то физиологической сентиментальностью. Это театр, предназначенный сразу для нескольких революций: революции жизни, науки, кинематографа… Театр ретро-революции, которая «пахнет половыми органами».

6 Дистегия — приставка, крышка, двойной (греч.) — в театре: внутренний подъемник,

дававший возможность действующим лицам показываться изнутри скены на разных высотах сценической постройки — в окне, на балконе, на крыше.

7 Эорема — поднимаю (греч.) — в театре: подъемная машина, при помощи которой боги

и герои спускались с «неба» на «землю» или улетали.

8 Парасит — сотрапезник (греч.) — традиционный персонаж античной комедии, обжораприхлебатель, напрашивающийся на угощение к богачам и развлекающий хозяев лестью

и остротами. В древнеримской комедии параситы обычно наделялись яркими говорящими

именами: Артотрог (Хлебогрыз), Пени-кул (Столовая щетка) и т. п.

9 Гистрикон — актер в Древнем Риме. Гистриконы вербовались обычно из низов общества, иногда из рабов, не имели никаких гражданских прав и могли быть подвергнуты

телесному наказанию. Только некоторые гистриконы, достигшие широкой известности,

пользовались почетом.

10 Так здесь называют декоративные архитектурные элементы на фасаде здания.

* * *

Все здесь создано для удобства человека: отличный буфет, образцовые дорожки для прогулок, простая и ясная система связи между департаментами. Раздражает одно — каждый шаг продумали за тебя: скамейки специально сделаны так, чтобы на них было неудобно сидеть; лестницы сконструированы по заветам фашистских и египетских зодчих — преодолеть их можно только надорвав себе селезенку. Каждый предмет наделен «физиологической» функцией. На какой кровати ты заснешь, сколько подъемов и нелепых прыжков совершишь, прежде чем добраться от собственной комнатки до свинарника или лаборатории, что ты съешь, что ты выпьешь, с кем ты переспишь: начальство позаботилось обо всем, предусмотрело все твои потребности. В том числе не самые пристойные. Гаснет свет, перемигиваются окошки квартир: уборщица подсматривает за профессором, а профессор — за уборщицей. Пройдет несколько часов, и все здесь настроится по единому камертону: ты, невыспавшийся после утреннего поезда, рассеянные девушки, нашпиговывающие головы шпильками, мятый френч, который собирается по твоей фигуре… И чувство, и мысль, и мечта, и пищеварение подчиняются идее самодисциплины. Дробность зрительных впечатлений и единство суггестии.

Фауст — не фанатик точности и дисциплины, он существо недисциплинированное.

Харьковский театр дарит свободу эксперимента над самим собой, но свободу лишь в предлагаемых обстоятельствах. Если бы средневековый шарлатан попал в этот институт свободных искусств и наук, он бы лопнул от зависти.

* * *

Получая в распоряжение целый город, ты становишься по-хозяйски дотошен: вникаешь в каждую мелочь — от размера туфелек на ногах консьержки до степени свежести мяса, которое поставляют к обеденному столу. Ты вертишь дверные ручки — вдруг отклеились? — нюхаешь столовский компот — не прокис ли? — и опасливо ковыряешь пальцем стенку: не сойдет ли краска, не облупится ли штукатурка? Дисциплина, прежде всего, дисциплина! Штраф нерадивой гримерше, выговор повару! Скоро в парикмахерскую завезут импортные фены — вот, наконец, и устроились… Но как, неужели, и этот город, созданный усилием вольной мысли и строгой фантазии, превратится в копию того мира, что скучно шумит за этими стенами? Изобретут вечный двигатель, «свиной» ген скрестят с человеческим, построят «катушку» Теслы, а методом «дырочной телепортации» трансгрессируют из кабинета Капицы к половецким бабам. Но что с того?. . Не ради этого все затевалось.

Мефистофель живет тут на правах немецкого черта. Это берлинец, левак, опрятный молодой человек, который думает о том, чтобы выпустить продукт на рынок, и генерирует идеи. Уживаются ли они с Фаустом? Кто знает… Фауст — не фанатик точности и дисциплины, он существо недисциплинированное. Он не станет подчиняться правилам и законам, пусть даже он сам их и придумал. Он нарушит их первый — с хулиганством мальчишки, из любопытства сломавшего любимую игрушку. У него своя, особая утопия, и эта утопия — организованный хаос. Вот только цивилизация уже присвоила и хаос его, и его смутный порыв. В ответ на его эскапады берлинский франт молчит — с немецкой вежливостью.

* * *

Белокурая ведьмочка стоит на пороге институтского буфета: в отглаженной наколке, в белоснежном фартуке, с мундштуком. Крошечка-хаврошечка, точеная щиколотка — звезда сибирской порноиндустрии. В ее душистых маленьких ручках закипает наваристый украинский борщ, остывает и без того ледяная водка. Ее фарфоровыми пальчиками фасуются посылки с «Герцеговиной Флор» и «Сайрой». Тоненькая, миниатюрная фигурка парит над оркестровой ямой Физинститута. Она смотрит вниз — туда, где, хрустя гравием под кирзовым сапогом, упруго шагает часовой. Черная тень на фоне мавзолея, сторож, дух, призрак, лемур. Стоя в луче света, она втягивает горький дым и задумчиво качает головкой в такт раскатам вагнеровских симфоний. Эта новая Гретхен, уже читавшая Сорокина и Делеза, задирает юбку, дразня ОМОН, заступивший на вахту после смены в соседнем СИЗО. О чем она думает, Оленька, душа буфета?

Только пройдя весь путь несвободы до конца, можно понять, где начинается подлинная свобода.

Праздничная толпа устремляется ко входу в зоопарк. Гуляние и веселье. Мы следуем за самым ярким сгустком цвета в этой разношерстной толпе. Музыка марша, упругий шаг. Энтузиазм и свобода написаны на лозунгах социалистической революции. Не то сегодня. Современному Фаусту, командующему этим коммунистическим карнавалом, давно понятно: целое и абсолют, единство формы и содержания — ересь шестидесятников; есть лишь субъективные формы проживания времени и пространства, разнонаправленные импульсы, которые не сходятся даже в момент одновременного оргазма в сале простыней. Нет ничего, что могло бы действительно объединить эту толпу, кроме страсти эксперимента! И все — от самого демиурга до посудомойки заражены этой страстью. Это вам не парад советских культуристов с одинаково ровными мускулами, как молитву повторяющих слова «Интернационала»! Это гибкий человеческий материал, текучая форма, гениальная болванка, которая сама приходит и говорит: делай со мной все, что считаешь нужным! Пусть из меня вылепят другие, новые формы: stirb und werde! Негибких нет смысла охаживать.

Каким же делом занять этот храбрый и талантливый народец? Заставить, что ли, корпеть над термоядерными реакциями или сочинять комментарии к «Анти-Эдипу»? Не всякому оно по силам. Наука, искусство, религия слишком развились, специфицировались, чтобы служить средством объединения людей. Единственное, что вовек пребудет неделимым, — это физиология. Да, конечно — не «обнимитесь, миллионы», а «трахнитесь, миллионы»! Все равны перед лицом физиологии: и олигарх, и курсистка, вешающая в своей спаленке портрет Хэмингуэя.

Стихия понимается сегодня, прежде всего, как стихия пола. Нарастив послушную, выносливую мышцу цивилизатора и функционера, Фауст раздваивается, и два его тела (NB! как у Гете две души) начинают жить раздельно: одно напрягает мускулы (Gemeindrang! ), другое пускает газы. Сломя голову, он бежит от цивилизации, но прибегает в прозрачные интерьеры московских баров. Проливаются потоки слез, крови, спермы. В синие галифе и френч переодевается Петр Листерман. Корчится в оргазме лицо Коры, дрожит распятое на операционном столе тело нобелевского лауреата, партийные начальники трясутся от ярости и похоти. Голодомор иссушает плоть и воспитывает душу; кривится смущенным смехом лицо надсмотрщика с острыми зубами. Данные эксперимента подтверждают: только нащупав предел терпения в самой интимной части души, можно понять где у современного человека начинаются другие пределы. Только пройдя весь путь несвободы до конца, можно понять, где начинается подлинная свобода. Только до конца пройдя весь путь, можно узнать, где в человеке начинается Бог. Изнурительная ночная работа спорится под веселым, прогретым летним теплом харьковским небом.

* * *

Между мультикультурной грезой и железной волей, между неопрятным идеализмом и беспримесным цинизмом, между болью и фантомом распят город Харьков. Миллиарды остановленных мгновений по команде зажгутся и погаснут в темном зале кинотеатра, но только одно из них — последнее — покажет, чья взяла.

город Харьков. Съёмки фильма «Дау». реж. Илья Хржановский

В спальне Коры и Дау тихо: здесь не пахнет ни папиросным дымом, ни попойкой молодых и потому никогда не устающих кинематографистов: только тонкий запах свежевыстиранного постельного белья и аромат дерева. Справа от кровати огромный платяной шкаф — вырезанный из дерева ангел в стиле модерн — грустный и равнодушный, как и весь модерн, к тому, что не соответствует его представлениям о прекрасном. В темноте шкафа сгорбилась фигура — короткая челка, стоптанный каблук. Так стояла она здесь часами — с невыносимым прощением во взгляде, нежная, веселая и смертная.

Пульсируют солнца, пульсируют сообщества звезд, пульсируют атомы, их ядра и электронная оболочка, а также каждый входящий в нее электрон. Но такт пульсации нашей галактики так велик, что нет возможности его измерить. Никто не может обнаружить начало этого такта и быть свидетелем его конца.