Теории монтажа: Америка — Советский Союз

В Москве (а с 3 июня и в Петербурге) полным ходом идет футуроспектива «Киноглаз. Киноки. Вертов». О тонкостях монтажа в фильмах Дзиги Вертова и его коллег-авангардистов рассказывает Юрий Цивьян.

У каждого искусства свои законы сюжетосложения. Роман рассказывает, кино показывает. Вопрос: что и как? Что показать ближе? Что показывать дольше? Что показывать позже, что раньше, а что повторить? С ответов на эти практические вопросы началось то, что сегодня мы зовем теорией монтажа.

СЕАНС — 57/58

В современном английском языке существуют три термина — montage (букв. «монтаж»), editing (букв. «редактура») и cutting (от слова «резать»), которые имеют общее значение: процесс сборки единого целого из звука и изображения на конечном этапе кинопроизводства. Тем не менее появились они в разное время в разных странах и значили разные вещи. Слово cutting, видимо, старше остальных. Согласно одному раннему учебнику кино, резать картину значит удалять лишнее:

В отснятом материале какой-то эпизод может оказаться слишком длинным, или неинтересным, или бедным по сюжету. В таком случае лишнюю часть пленки следует обрезать по краям или вырезать из середины, а затем аккуратно соединить места разреза, чтобы кадры шли в правильной последовательности.

Расстояние между актером и аппаратом — в 1910-е годы вопрос режиссерского стиля.

Понятие editing первоначально относилось к сценариям. Заимствованный из издательской практики, этот термин (как и continuity — «номерной» сценарий) вошел в язык в начале 1910-х годов, когда разбивка на сцены и их последовательное соединение входило в обязанности сценариста, а не режиссера и монтажера. Специальный отдел сценарных редакторов (picture story editors) на киностудиях следил, чтобы в присланных внештатными авторами сценариях количество сцен, перебивок, персонажей и площадок соответствовало как жанру и формату фильма, так и вообще стандартам кинопроизводства. С середины 1910-х годов редактор (или редактор монтажа, cutting editor) стал работать с фильмом на послесъемочной стадии; так это принято и по сей день.

Слово «монтаж» по-английски (montage) употребляют в двух смыслах: когда речь идет о серии кадров, демонстрирующей скачок во времени действия, или когда имеют в виду теоретический аспект понятия. Это слово проникло в английский из французского языка через русский и вошло в обиход в 1920-е годы.

Американский монтаж десятых: Искусство сложения

Когда зародилась монтажная теория? Историки кино занимались и занимаются ранними формами монтажа, но редко задаются вопросом, что о них в те годы думали и писали. Судя по кинопрессе начала века, главным в ремесле монтажера считалось умение отобрать лучшее из отснятого материала. Вот, например, суждение 1909 года:

Очень часто успех картины зависит от того, много или мало в ней сюжетного движения. Поэтому тот, кто отсматривает пленку после съемок, должен обладать не только техническими знаниями, но и чувством композиции, и в точности понимать замысел сценариста и режиссера.

Дело подвинулось в 1910-е годы, когда стало ясно, что сценарий должен строиться не как пьеса для сцены, а как скелет для фильма. В 1911 году один сценарист писал:

Сейчас кинематограф находится в состоянии перехода от примитивного и элементарного к профессиональному и художественному. Тот, кто хочет стать умелым и талантливым кинодраматургом, должен много раз перечитать свою кинопьесу и проанализировать ее с терпением и педантизмом немецкого профессора. Он должен каждое драматическое положение перестроить по многу раз, чтобы самым естественным образом добиться самого полного эффекта. […] Его метод должен быть новым, пусть и основанным на старых приемах — он должен владеть ими, но применять их в новом духе.

Этот «новый метод» вскоре стал профессией:

В бездарно написанных сценариях скрыто так много хороших сюжетных идей, что серьезные студии нанимают особых специалистов для их переписывания. Собственно, едва ли не все принятые сценарии требуют перед запуском в производство полной переработки.

Цеховые премудрости сценарного дела излагались в брошюрах, которые начиная с 1913 года массово печатались в Соединенных Штатах. Сочиняли их в основном те же студийные редакторы, в чьи обязанности входило переписывание любительских сценариев, присылаемых писателями, журналистами, драматургами и всякого рода литературными дилетантами — для которых эти самоучители и предназначались. Именно в них (как и на страницах кинопрессы) формулировались первые теории монтажа.

Сценарные руководства уже пригодились киноведам как источник в изучении ранних этапов классического голливудского стиля. Однако высказанные в них теоретические идеи также заслуживают внимания. Во-первых, потому, что мы имеем дело с первой теорией кинопроизводства, во-вторых, потому, что перед нами автопортрет того монтажного метода, который считался типично американским во всем мире — и особенно в советской России, где очень скоро возникнет другая, столь же цельная монтажная теория, отталкивавшаяся в значительной степени от «американского монтажа» (или от того, что в России так называли). Сценарные пособия, колыбель кинотеории, стоят, как нам кажется, пристального прочтения.

Голь на выдумку хитра — вот чему они учили начинающих сценаристов. Положим, актеру немого кино живется труднее, чем актеру театральному, который все, что нужно донести до зрителя, может просто сказать словами. Зато экранные актеры знают, как мгновенно обозначить (register) мысль или чувство, на сцене потребовавшее бы целого монолога, а режиссеры могут использовать крупные планы, которых не поставишь в театре. Пусть писатели и драматурги используют сколько угодно глаголов и существительных для объяснения сюжетных положений и поворотов, зато в распоряжении кино имеются надписи (leaders), обратные кадры (flash-backs), детали (busts), видения (visions), перебивки (cut-ins) и другие части кинематографической речи, с помощью которых сюжет в кино излагается так же легко и ясно, как в литературном тексте. Выделенные курсивом слова гуляли в 1910-е годы по коридорам киностудий, а до нас дошли в сценарных пособиях.

Время и пространство, объясняли ранние теоретики, работают в кино по особым законам. Культ точности и измерений — основа съемочной и монтажной практики тех времен. «Как сказал один видный режиссер, кинофильмы ставятся с секундомером в одной руке и линейкой в другой». Смысл этой почти аллегорической фигуры — в кино необходим математический расчет времени и места.

Сперва отмерь, потом отрежь; а также не забудь отмерить, прежде чем снимать — учили руководства. Линейка незаменима для мизансцены и построения кадра. «По техническим причинам сценическая площадка в кино не занимает больше шести футов в ширину и шести в глубину, сколько бы человек вы на ней ни решили уместить». Это вопрос чистой оптики: в отличие от театральной сцены, площадь которой наш глаз видит всю и сразу, поле зрения камеры ограничено и сужается по направлению к объективу. Если актер стоит близко к аппарату, в кадре его фигура выйдет обрезанной и к тому же будет загораживать все остальное на площадке.

С помощью линейки и мела режиссеры отмечали на полу переднюю черту (working line), которую актерам не полагалось переступать. Расстояние между актером и аппаратом — в 1910-е годы вопрос режиссерского стиля. Если актеры стоят далеко, мы скорее всего имеем дело с установкой на общий план (tableau staging). Если же их пускают поближе, это значит, что в фильме они будут видны на экране не вместе, а по очереди. Такой стиль киноведы называют «рассечением сцены» или аналитическим монтажом.

Эти два стиля различались в 1910-е годы географически. Уже в 1911 году один французский режиссер и теоретик рассуждал о «европейской и американской» постановке кадра. Американцы, соответственно, использовали термины «французский план» (в полный рост) и «американский план», в котором «нижняя часть ног актера, стоящего перед аппаратом, не видна».

Крупный план головы в те годы тоже считался типично американским. «Игра на крупном плане, когда на экране видно только голову и грудь актера, изобретена в американском кино, хотя раньше приемам пантомимы мы учились у французов и итальянцев», — горделиво писал в 1913 году Юстас Хейл Болл в книге «Искусство киносценария». Киноведам будет интересно, что на экземпляре этой книги из Гарвардской библиотеки стоит экслибрис: «Из собрания Гуго Мюнстерберга, профессора психологии, 1892–1916».

Теперь — об измерении киновремени. Длину кадра считают на секунды, а то и меньше. Актерам может и кажется, что им не дают развернуться, зато у сценариста в этом смысле серьезное преимущество перед театральным драматургом, так как, в отличие от театра, «в фильме сцены сменяются скачком из одного места действия в другое». Поскольку сцены можно чередовать как угодно, в кино закрепился «прием перехода от одного места действия к другому и назад», позже названный перекрестным (crosscutting, intercutting), или параллельным, монтажом.

Другое преимущество кинодраматурга, на которое указывали сценарные пособия, — возможность начать сцену с персонажем, уже находящимся в кадре, не тратя времени на привычные для театральной сцены входы и выходы.

Снимать, как актер входит в комнату, значит перерасходовать пленку. Если в нем нет особой необходимости, этот момент лучше убрать. Персонажи как можно чаще должны «оказываться» в кадре с самого начала, поскольку иначе такой «вход» только отнимает драгоценные метры пленки.

Экономия действия равняется экономии времени и пленки — в 1910-е годы этот принцип тоже считался американским.

То, что мы называем кадром, в 1910-е годы именовалось сценой, а сменой сцен тогда называли монтажный стык. «Сколько сцен должно быть в фильме на один ролик и как долго сцена должна идти от склейки до склейки?» — могли бы поинтересоваться начинающие сценаристы. Самоучители сценариев и профессиональные журналы наперебой предлагали разные рецепты. Среднее арифметическое рекомендаций 1913–1916 годов было примерно таким: около сорока кадров на драму и от пятидесяти до ста на комедию.

Может, не так уж далеки киноведческие труды от кустарных самоучителей.

Некоторые утверждали, что единой шкалы быть не может, поскольку разные сцены требуют разной длины. Луэлла Парсонс, работавшая тогда в сценарном отделе студии Essanay, писала:

Не надо говорить глупостей вроде: «Я читал, что в фильме на один ролик должно быть 35 или 40 сцен». Никто и никогда не скажет вам точно, сколько сцен должно быть в фильме. Нельзя заранее сказать, сколько яблок влезет в корзину. Число яблок зависит от их размера.

Простой формулы для длины кадров в фильме не существует, настаивал Уильям Гордон в книге «Как писать сценарии для кинокартин»: «Одна сцена может длиться четыре минуты, а следующая — тридцать секунд». Единственное правило — это правило разнообразия, объясняла Маргарит Берч в книге «Как писать для кинокартин», приводя в пример художественную прозу:

Есть сюжеты, которые на экране требуют быстрого темпа действия и коротких сцен, а есть такие, которым нужны сцены подлиннее, но едва ли много найдется пригодных для быстрого или медленного монтажа исключительно. Как скучна была бы беседа, как утомляла бы книга, состоящая сплошь из длинных высокопарных сентенций! Но и как раздражала бы нескончаемая дробь отрывистых фраз! Только чередуя одни с другими, мы получим стиль подлинного искусства, как в пейзаже, где крутые подъемы чередуются с ровными долинами. Тот же принцип действует и в кинокартинах: длинные сцены создают определенное настроение, от которого стоит перейти к резким сменам в действии, а затем обратно — к долгой и тихой гармонии.

Как научиться находить правильный метраж для той или иной сцены? Лучший совет из сценарных пособий — не зарываться в книги, а почаще ходить в кино, прихватив с собой какой-нибудь измерительный прибор:

Заведите привычку носить с собой небольшие карточки, разделенные пополам вертикальной чертой. Держа карточку в руке, на одной половине делайте карандашную пометку каждый раз, когда меняется сцена, а на другой — каждый раз, когда видите надпись, письмо или другую перебивку, — такой способ записи удобен для анализа. Неопытному сценаристу трудно разобраться в своем ремесле, не проведя для начала собственных измерений. Если он не поленится сосчитать все сцены в фильме и записать их длину, сверяясь с часами, то может обнаружить, что приблизительные мудрости всяких умников только мешают в работе.

Замеры длины, количества и качества кадров стали частью цеховой практики киноиндустрии в 1910-е годы.

Поскольку первым признаком «американского монтажа» стала скорость, имеет смысл выяснить, какие кадры были короче других и какие эпизоды предполагали больше всего склеек. Самое очевидное различие, наставляли сценарные пособия, вы увидите между длиной кадров как таковых и надписей, длина которых зависит от числа слов — по секунде на слово, чем короче, тем лучше.

Но были в киноязыке тех лет частицы и покороче надписей — вспышки (flashes) и детали (busts). Слово bust на сценарном жаргоне означало крупный план любой части тела, кроме собственно головы до плеч, — например, когда после общего плана нам крупно показывают руку с пистолетом, чтобы дать знать, кто тут убийца. Вспышкой называлось то, что сегодня мы зовем перебивкой, — «короткий кадр, из которого мы узнаем, что тот или иной персонаж находится в определенном месте». На детали и вспышки экранного времени отводилось немного, иногда только две или три секунды. Эпес Уинтроп Сарджент даже утверждал, что видел вспышку «из шести кадриков, длиною в три восьмых секунды».

Что до монтажного темпа целых эпизодов, то большинство сценаристов сходилось во мнении, что быстрее всех мелькают на экране кадры перекрестного монтажа. В 1913 году Джозеф Эзенвайн и Артур Лидс возмущались на страницах своего учебника:

В одном фильме было 107 сцен, 12 надписей и еще по кадру на название и цензурное разрешение — и все это на тысяче футов пленки. Один кадр длился четыре пятых секунды, по секундомеру, и нетрудно подсчитать, сколько пленки в среднем ушло на каждую сцену!

Неизвестно, произвели они этот подсчет или нет, — если да, то у них должно было выйти в среднем 8,3 секунды на кадр — довольно высокая, но далеко не рекордная скорость для перекрестного монтажа середины 1910-х годов. Почти такая же — 8,2 секунды — средняя длина кадра в «Материнском сердце» (1913) Гриффита.

По Бауэру, чем быстрее смонтирован фильм, тем меньше остается времени и места для чувства и размышления.

Как и большинство теоретических работ по монтажу, американские сценарные учебники в основном писались работниками кинопроизводства и предназначались тем, кто хотел найти работу там же. Но это не значит, что их авторов занимала только практическая сторона дела. Многие из них задавались вопросами из сферы психологии: как фильм воздействует на зрителя и что происходит у нас в голове, когда кадры меняются перед нашими глазами?

Маргарет Берч, редактор сценариев на студии Vitagraph, придумала целую теорию психологической гармонии и метрики:

Когда мы смотрим фильм, наш мозг работает в темпе, который задан драматическим смыслом картины. Если сцены гармонически соответствуют этому темпу по длине и содержанию, мы не замечаем ничего вокруг и погружаемся в действие настолько, что пульс у нас бьется в унисон с движением на экране. Но если хоть одна сцена выпадает из темпа действия, наши внутренние часы ломаются, метрическая реакция сердца и мозга сбивается, и нам начинает казаться, что фильм «еле тащится». […] Но даже если сюжет развивается медленно и с отступлениями, наш мозг так тонко настраивается на его едва ощутимый ритм, что отступление от него мы ощущаем столь же остро.

Дух дышит, где хочет. Может, не так уж далеки киноведческие труды от кустарных самоучителей. Есть искушение предположить, что психологические экскурсы Маргарет Берч (1917) не обошлись без влияния книги Мюнстерберга «Фотопьеса: психологическое исследование» (1916) — первой работы по кино, написанной академическим ученым. Но и сам Мюнстерберг не опирался ли на выкладки из пособий вроде «Искусства кинофильма» (1913) Болла?

И название книги Мюнстерберга, и цеховая лексика, и вообще осведомленность в киноделе указывают на то, что автор, похоже, действительно был знаком с пособиями для сценаристов. Подробно изучить монтажные практики Мюнстерберг взялся для своих научных целей — чтобы проанализировать устройство фильма как механического двойника человеческого разума. Крупный план он связывает с нашей склонностью фокусировать внимание, а флэшбэки — с работой памяти и воображения; это только пара примеров из идей Мюнстерберга по психологии кино.

Специалист по экспериментальной психологии, Мюнстерберг не боялся подсчетов и измерений и анализировал фильмы с секундомером в руке, как учили сценарные пособия. Чтобы доказать гипотезу об ограниченном восприятии сверхбыстрого монтажа, Мюнстерберг отправился в кино, подсчитал среднюю длину кадра в фильме Рауля Уолша и вышел из кинотеатра со следующим диагнозом:

Если сцены меняются слишком часто и действие постоянно перебивается, то картина, скорее всего, будет нервировать зрителя скачками с места на место. В конце фильма «Кармен» с Тедой Барой в главной роли [1915] сто семьдесят сцен пришлось на десять минут — то есть в среднем сцена длилась чуть больше трех секунд. Мы следим за Доном Хосе, Кармен и тореадором во всех поворотах сюжета и к тому же то и дело возвращаемся к родной деревне Дона Хосе, где его ждет мать. Драматическое напряжение здесь в самом деле приобретает оттенок нервозности, в отличие от «Кармен» с Джеральдин Фаррар [1915], где каждая линия действия развернута отдельно.

Итак, быстрый монтаж в 1910-е годы был специфически американским блюдом. Вскоре после конца войны его включили в свое меню советские и французские режиссеры; они-то и стали звать его «монтажом» (Эйзенштейн язвил потом, что многие режиссеры путают «русский монтаж» с «русским салатом»). По дороге в Европу у монтажа поменялась цель или, вернее, то, что формалисты назвали бы конструктивным фактором. Если американцев интересовало, как разбить сцены, а потом склеить кадры в единое нарративное целое, французы и русские меньше всего думали о развитии сюжета. После фильмов Абеля Ганса французские синефилы, говоря о «монтаже», имели в виду ритм и гармонию действия, но не действие как таковое, а в советской России «монтаж» отсылал к структуре значения, которое формируется между кадрами, а не внутри.

Советский монтаж двадцатых годов: Искусство деления

Советская теория монтажа — общее понятие, включающее в себя теоретические штудии семи режиссеров. Из тех, чьи работы были переведены и получили известность на Западе, можно назвать Льва Кулешова, Дзигу Вертова, Всеволода Пудовкина и Сергея Эйзенштейна. Если мы добавим к этому списку литературоведов, чьи идеи о кино котировались среди кинематографистов, — Виктора Шкловского, Бориса Эйхенбаума и Юрия Тынянова, — то получим практически полную картину того, кто есть кто в советской монтажной теории.

Их теоретические выступления мало похожи на академические труды, хотя почти все они преподавали в институтах и печатали научные работы. Советские теоретики монтажа как один были связаны с авангардными движениями: футуризмом в поэзии, конструктивизмом в искусстве или формализмом в науке. Поэтому теория монтажа развивалась не столько как систематическое учение, сколько как смесь полемических выпадов, запальчивых манифестов и аналитических рассуждений о собственных фильмах. Практика легко перетекала в теорию, теория — в практику.

Почему монтажный бум случился именно в России и именно после войны? Укажем несколько причин. Первая — замедленный темп дореволюционного русского кино. Фильм «разыгран […] со скоростью «не больше четырех верст в час»», — острил газетный критик по поводу «Немых свидетелей» (1914) Евгения Бауэра. И в самом деле, средняя длина кадра в этом фильме — 41,3 секунды, монтажная скорость ниже средней, особенно по американским меркам. У длинного кадра была своя художественная установка. По Бауэру, чем быстрее смонтирован фильм, тем меньше остается времени и места для чувства и размышления. Много лет спустя такую же позицию будут отстаивать Тарковский и Базен.

Кино-глаз просто показывает все, что видит: вертовский монтаж иногда похож не на рассказ, а на список.

В какой-то момент принцип «замри, не режь и чувствуй» стал догмой киностиля, объявленного непогрешимым в профессиональной прессе. Главное в кино — не пленка, а актер. Журнал «Проэктор» в 1916 году писал:

В мире экрана, где все считается на метры, борьба актера за свободу игры свелась к борьбе за длинные (по числу метров) сцены. Вернее, за «полные» сцены (по прекрасному выражению О.В. Гзовской). Полная сцена — это такая, где актеру дана возможность сценически изобразить определенное душевное переживание, сколько бы метров для этого ни понадобилось. Полная сцена является вместе с тем полным отрицанием обычного стремительного темпа кинематографической пьесы. Вместо быстро сменяющегося калейдоскопа образов она надеется приковать внимание зрителя к одному образу… Как это ни звучит парадоксом для искусства кинемо (получившего свое наименование от греческого слова, означающего «движение»), но игра в нем лучших актеров сводится к возможно большей медлительности движений.

Действительно, если б где-нибудь проводился мировой чемпионат по низкому темпу, русское кино середины 1910-х годов не оставило бы шансов соперникам. Но тут пришло время указать еще одну причину будущего монтажного взрыва — не чисто кинематографическую, но не менее важную. Большевистская революция в октябре 1917 года основательно потрясла весь мир, включая и мир кино. Юный Лев Кулешов, недавний подмастерье Бауэра, берется в 1918 году за свою революцию: его цель — полностью переделать русское кино, увеличив, сколько можно, его монтажный темп. Метод его работы можно назвать «стилистической инженерией»:

Мы прежде всего разделили кинокартины (кинематографию) на три основных типа: на кинематограф русский, европейский и американский. […] Когда мы начали сравнивать типично американские картины, типично европейские и типично русские, то мы увидели, что они по своему построению сильно разнятся друг от друга. Мы увидели, что в одной части (ролике. — Ю. Ц.) русской картины примерно 10–15 склеек, 10–15 отдельно заснятых в разных местах сцен […] а в американских картинах на каждую часть приходилось 80, а иногда 100 отдельных кусков.

Итогом упорных штудий стал фильм «Проект инженера Прайта» (1918) — опыт в голливудском стиле, со всеми возможными перебивками, деталями, вспышками и прочими приемами аналитического монтажа. Скорость подскочила заметно: средняя длина кадра в этом фильме — 6,2 секунды.

У советских авангардистов было модно болеть «американщиной». «Нам не хватает сырья. Дайте его нам и увидите, в чем суть американского монтажа, как талантливы наши кинонатурщики и каким замечательно американским может казаться даже такой не-американский город, как Москва», — умолял Кулешов в 1922 году. Дзига Вертов рубил сплеча: «Американский монтаж не является новостью. Его можно сейчас считать классическим». Заметим, что в 1922 году Вертов по-прежнему именовал быстрый монтаж американским.

Между тем монтаж, о котором писали в американских сценарных пособиях, и монтаж, о котором рассуждали молодые советские режиссеры, — совсем не одно и то же. Для американцев монтаж — лишь средство решения нарративных задач, в России же он стал методом, предметом анализа, споров и экспериментов. Получится ли склеить два места действия в одно, если девушка, идущая по московской улице, помашет рукой мужчине, спускающемуся с Капитолийского холма в Вашингтоне? Выйдет ли на экране танец, если подклеить руки одной танцовщицы к ногам другой? А если крупный план присоединить к трем разным кадрам, увидит ли зритель разные чувства на одном и том же лице? Для Кулешова и Вертова эти вопросы были не лишены смысла.

Не будем забывать, что ставились эти опыты в среде конструктивистов. Слово «монтаж», как и слово «американский», звучало остро и современно. Дело в том, что в русском языке «монтаж» первоначально, до кино, относился к сфере строительства, инженерии и механики. Этим же словарем пользовались конструктивисты: «сборка» и «производство» вместо «творчества» и «художества», «вещи» вместо «произведений искусства». Построить один город из двух, собрать совершенного человека из частей разных тел — эксперименты такого рода уже входили в словесный ореол «монтажа», как его понимали тогда Кулешов и Вертов.

«Главное в фильме — сюжет», — наставлял начинающих сценаристов капитан Лесли Пикок. Эту заповедь в советском кино 1920-х годов блюли не очень прилежно. Сценарии в основном писали с драматической интригой, но в теории монтажа насчет сюжета были сомнения. Даже Кулешов, никогда не снимавший бессюжетных картин, в своих рассуждениях о кино настаивал, что сюжет в его фильмах — сырой материал, задача же настоящего режиссера — «не просто показ содержания кусков, а организация этих кусков между собой, их комбинация, конструкция, то есть соотношение кусков, их последовательность, сменяемость одного куска другим».

Иначе говоря, для Кулешова, как и для остальных советских теоретиков, единицей монтажа был не кадр, а стык. Что выражает лицо на экране — голод, желание или скорбь, — определяет не кадр с этим лицом, а склейка с другими кадрами. На практике Кулешов довел монтаж до максимального минимализма: средняя длина кадра в трех его фильмах, снятых между 1924 и 1926 годами, составляла всего 4,3; 3,6 и 4,1 секунды соответственно. Даже в Америке такую монтажную скорость позволяли себе разве что в неистовых комедиях студии Keystone.

На американских киностудиях кулешовские методы едва ли бы одобрили. Монтаж, сказали бы там, построен правильно, если зритель, погруженный в перипетии интриги, его не замечает; Кулешов же взвинтил темп настолько, что монтаж в фильме вышел на первый план, потеснив тот самый сюжет, который ему полагалось бы обслуживать. Для Кулешова это было делом принципа: суть кино не в интриге, не в драме и не в игре, суть кино — в самом монтаже.

Сместив фокус с драматического материала на монтажный прием, Кулешов стал делать фильмы, напоминающие фотомонтажи дада и конструктивистов. Его любимая тема — Америка и американское кино; в пяти его фильмах действие происходит в Америке или как минимум включает американцев в шаржированных амплуа из голливудских комедий и мелодрам. Идеальной иллюстрацией к кулешовской статье «Монтаж», напечатанной в 1922 году в «Кино-фоте», стали фотоколлажи Родченко, склеенные из журнальных вырезок, — голливудские звезды застыли в самых драматических моментах и притягательных позах. В конструктивистском коллаже главное — сама сконструированность, произвольная вырезанность и склеенность; этот же метод Кулешов перенес в кино.

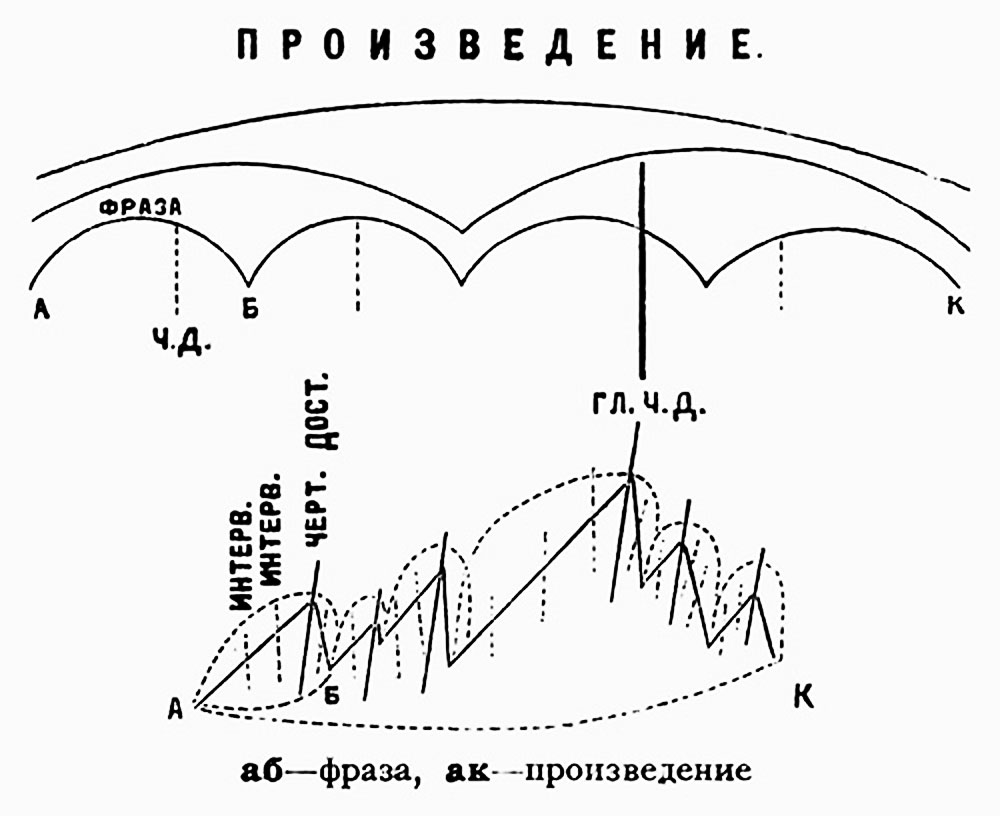

Итак, торжество стыка над содержанием кадра — из этого постулата исходила советская теория монтажа. Что же собственно происходит в пространстве между кадрами? У Вертова, Пудовкина и Эйзенштейна были на этот счет свои теории. Дзига Вертов применял к монтажу музыкальную грамоту: по Вертову, между двумя кадрами располагается интервал. У каждого звука есть определенная высота, но не высоты, а интервалы между ними превращают звуки в музыку. Так и в кино: у каждого кадра есть своя длина, план может быть крупным или общим, люди или предметы движутся в нем с какой-то скоростью и в каком-то направлении, но все это само по себе не решает, как этот кадр будет работать в готовом фильме — фильм будет строиться из сетки интервалов между кадрами.

Вертов хотел добиться от монтажа структуры. Он снимал только документальные фильмы, а все игровые считал подделкой. Если кино хочет показывать только правду, оно должно сбросить с себя оковы сюжета. Но за эту свободу надо платить — без сюжета кино теряет скелет, ту железную арматуру, на которой держится здание фильма. Что тогда может стать его организующим началом? Тут на помощь кино должны прийти другие искусства, умеющие обходиться без сюжета в построении целого. Это поэзия и музыка.

Монтаж вертовских фильмов, начиная с самых ранних, организован сразу на многих уровнях. На микроуровне Вертов применял то, что Эйзенштейн потом назвал метрическим монтажом (рассуждая как раз о Вертове). Вертов высчитывал количество кадриков между склейками, как композитор считает такты, а поэт — слоги и стопы, и первым превратил эти вычисления в теорию. Метрическая доктрина гласила: кадры равной длины должны повторяться через определенные промежутки времени.

Таков, в пределе, советский монтаж: в отличие от американского, он не объединяет части в целое, а расщепляет целое на части.

На одном метрическом монтаже фильма не построишь, а Вертов снимал и монтировал не только без драматической интриги, но и вообще без сценария. Главным структурным приемом в его фильмах стали тематические повторы, ассоциации и параллели. Советские режиссеры сполна оценили эффект параллелизма, посмотрев в 1918 году «Нетерпимость» (1916) Гриффита. «После этого, — признавался Вертов, — стало легче разговаривать». Конечно, все четыре сюжета в «Нетерпимости» вымышленные, но в России многоэтажную конструкцию с перебивающим рефреном из Уитмена восприняли как поэтическую альтернативу стандартной нарративной кинопрозе.

Параллели у Вертова сходятся и на макроуровне. Он неустанно пропагандировал им же придуманное понятие кино-глаз — в статьях и выступлениях это теоретическая метафора, а в фильмах — и визуальный каламбур (глаз-объектив), и паранарративная фигура, нечто вроде немого рассказчика. Поскольку речь идет об экране, а не о книге, кино-глаз не рассказывает, а показывает — эта логика позволяет Вертову увильнуть от фабулы. Кино-глаз просто показывает все, что видит: вертовский монтаж иногда похож не на рассказ, а на список. Так же устроены и стихотворения-«каталоги» Уитмена — книжку его стихов Вертов носил в кармане.

Суть монтажных теорий — то есть ответ на вопрос, что же все-таки происходит между кадрами в фильме, — часто сводилась к аналогии с другими искусствами. И в Америке, и в России за параллелями обращались в основном к литературе, но если американские самоучители для сценаристов приводили примеры из прозы, советские режиссеры чаще говорили о поэзии. Если держаться сравнения с прозой, то длина кадра будет зависеть от того, много ли в нем сообщается зрителю. В 1917 году Маргарет Берч терпеливо объясняла новичкам:

Разница между простыми и сложными сценами — такая же, как между простыми и сложными предложениями в литературе. В простом предложении сообщается один факт; то же самое и в простой сцене. Зато элементы сложной сцены, как придаточные в сложном предложении, помогут добавить к ней новые мысли и идеи.

В советской же школе монтажа кадры сравнивали не с предложениями, а со стихами. В 1927 году Тынянов писал:

В старом кино монтаж был средством спайки, склейки и средством объяснения фабульных положений, средством самим по себе неощутимым, скрадываемым — в новом кино он стал одним из опорных, ощущаемых пунктов — ощущаемым ритмом. […] Кино делает скачки от кадра к кадру, как стих от строки к строке. Как это ни странно, но если проводить аналогию кино со словесными искусствами, то единственной законной аналогией будет аналогия кино не с прозой, а со стихом.

Иначе говоря, если голливудский нарративный монтаж прячется за сюжетом, советский монтаж подчеркивает и обнажает свою роль в фильме.

Выяснение монтажных отношений кадров не прекращалось все 1920-е годы. В теоретической работе 1929 года Эйзенштейн вспоминал:

Передо мной лежит мятый пожелтевший листок бумаги.

На нем таинственная запись:

«Сцепление — П» и «Столкновение — Э».

Это вещественный след горячей схватки на тему о монтаже между Э — мною и П — Пудовкиным. (С полгода назад.)

Такой уж заведен порядок. С регулярными промежутками времени он заходит ко мне поздно вечером, и мы при закрытых дверях ругаемся на принципиальные темы.

Так и тут. Выходец кулешовской школы, он рьяно отстаивал понимание монтажа как сцепления кусков. В цепь. «Кирпичики».

Кирпичики, рядами излагающие мысль.

Я ему противопоставил свою точку зрения монтажа как столкновения. Точка, где от столкновения двух данностей возникает мысль.

Сцепление же лишь возможный — частный случай в моем толковании.

Пудовкин уступал, но не сдавался. Эйзенштейну и Вертову два монтажных стиля — гладкий голливудский и скачковый советский — могли казаться непримиримыми врагами, а у Пудовкина они работали вместе, в теории и на практике. Его «невидимый наблюдатель», теоретический дух, определяющий крупность и порядок кадров, иногда действует как субъективная камера, просто показывая события с точки зрения персонажа, а порой снует и скачет столь же прихотливо, как вертовский кино-глаз. Например, «Мать» (1926) — фильм-кентавр: он начинается с крепкой фабулы, а кончается стиховым монтажом, с «преобладанием технически-формальных моментов над смысловыми», изумлялся Шкловский в статье «Поэзия и проза в кинематографе».

Из советских монтажных теорий 1920-х годов самой влиятельной и цельной оказалась теория Эйзенштейна. В водопаде идей, сравнений и примеров, на который похожа его теоретическая проза, можно выделить несколько положений, которые Эйзенштейн не уставал доказывать. Один из них — принцип конфликта, или столкновения, который он отстаивал в споре с Пудовкиным. Другой — мысль Эйзенштейна о динамической форме.

Форма в искусстве — не застывший образец, а неостывающий процесс формовки. Этот закон, по Эйзенштейну, относится и к работе художника, и к воздействию его искусства на зрителя. Даже рисунок существует не в статике, а в движении — как танец линии на бумаге.

В 1923 году Эйзенштейн написал знаменитую статью «Монтаж аттракционов», в которой утверждал, что задача театральной постановки — заставить зрителя пережить ряд потрясений, тщательно спланированных режиссером и необязательно санкционированных содержанием пьесы. Тот же принцип перешел и в кино. Несколько эпизодов «Стачки» (1925) демонстративно выпадали из сюжетного хода фильма ради показа «монтажа киноаттракционов». Следующий шаг в развитии этой теории Эйзенштейн назвал интеллектуальным монтажом: по его мнению, мысль рождается в столкновении, а не в сцеплении соседних кадров. В «Октябре» (1928) Эйзенштейн опробовал теорию на практике: смысл в форме «отвлеченных понятий» (религии, царской власти и т. п.) должен был возникать в сознании зрителя из монтажных столкновений между предметами из Зимнего дворца (иконами, яйцами Фаберже, скульптурами Родена, статуэткой Наполеона, механическим павлином) и историческими персонажами 1917 года.

Советские режиссеры начали с анализа монтажной практики американцев, а кончили тем, что выплеснули из купели ребенка, себе оставив воду.

В 1930-е годы Эйзенштейн приходит к следующей идее: монтаж как динамическая форма повторяет процесс мышления. Отсюда несколько эпизодов потока сознания в сценарии неснятой «Американской трагедии». В последние годы жизни Эйзенштейн разработал теорию пафоса и экстаза, в которой объяснялось, как именно динамика (или, как он теперь говорил, диалектика) формы в искусстве порождает особый тип эмоциональной вовлеченности (пафос), способный вывести зрителя «из состояния» привычного покоя. Зритель, таким образом, «выходит из себя» и приходит в состояние экстаза, то есть готовности к полноценному восприятию эстетических стимулов. В пример экстаза Эйзенштейн обычно приводил эпизод на одесской лестнице из фильма «Броненосец «Потемкин»» (1925), где чередование кадров со стреляющими солдатами и расстреливаемой толпой создает такой взвинченный монтажный ритм, что когда каменный лев «вскакивает» с пьедестала, зритель готов видеть в этом не трюк, а высшую точку трагедии. Сцену со львом сам Эйзенштейн толковал как цитату из Библии: «Камни из стен возопиют» (Авв. 2:11).

Конфликт — еще одно ключевое понятие в эйзенштейновской теории монтажа. Это не только то, что происходит в кадре или между кадрами; конфликт — это закон искусства в целом. В 1920-е годы Эйзенштейн находил столкновения везде. В отличие от большинства режиссеров-модернистов, изобретавших новую технику актерской игры (Мейерхольда, Кулешова, Фореггера), он считал, что основа выразительного движения — не гармония, а конфликт (земного притяжения и человеческого усилия, воли и инерции и т. п.). Чем дальше, тем больше Эйзенштейн прибегал к аналогиям с музыкой и все чаще использовал слово «контрапункт», по-прежнему настаивая: конфликт — основа динамического единства.

Искусство освобождает форму от ее бытовой среды (Эйзенштейн для этой процедуры придумал термин: «деанекдотизация») — на этой идее строилась теория Эйзенштейна о звуке и цвете в кино. Чтобы сделаться вещью в искусстве, вещь должна перестать быть собой в житейском обиходе. Скрип сапог сильнее воздействует на зрителя, если самих сапог не видно на экране. В конце черно-белого фильма «Иван Грозный» (1944/1946) внезапно появляется цветной кусок — точно так же, без видимой причины, лицо героя становится синим в кульминации трагедии. Материал искусства — это звук, свободный от источника, и цвет, свободный от носителя. Таков, в пределе, советский монтаж: в отличие от американского, он не объединяет части в целое, а расщепляет целое на части.

Как ни странно, авангардный советский монтаж прямо наследовал монтажной технике классического голливудского стиля — за вычетом его конечной цели: плавного и гладкого течения сюжета. Советские режиссеры начали с анализа монтажной практики американцев, а кончили тем, что выплеснули из купели ребенка, себе оставив воду. В конце 1910-х годов, когда классическая техника незаметного монтажа окончательно сложилась в Голливуде, в России на место сюжета пришел авангардный прием, а монтаж стал ассоциироваться с самыми разными радикальными идеями. Время и место диктовали отказ от правил, законом стал эксперимент. Каждый фильм должен был быть открытием в монтаже и каждая теория должна была изобрести монтаж заново.