Мое исчезло я…

Проза Густафа Грюндгенса (из сборника «О, как мы благородны»)

СЕАНС — 47/48

Письмо родителям

Мои дорогие и любимые, избавьте меня от необходимости сочинять пустые фразы и позвольте мне сегодня, как, впрочем, и всегда, оставаться верным себе.

В мыслях я часто с Вами, а нынче особенно.

Именно поэтому я пишу Вам только сегодня, в самый день торжества (а не потому, что я об этом забыл).

По поводу «забыл»: тут мне в пору каяться. Pater, peccavi1: я забыл о дне рождения папы первого января и о дне рождения мамы второго февраля, хотя, строго говоря, это значит только то, что я забыл написать. Но у меня так много было разных дел!

1 Отче, я согрешил (лат.)

Жизнь захлестнула меня, я вдыхаю ее с каждым ударом сердца, я чувствую ее биение каждой клеточкой тела, еще немного — и я лопну от переизбытка! Откуда у меня все это? (Довольно глупый вопрос в день серебряной свадьбы.)

Теперь все же о главном: Вы хоть убейте меня, но мне странно представить себе Вас, пару резвых жеребчиков (да, да, именно так!), — и слава Богу, что Вы у меня такие: cерьезные, умные, зрелые, но все равно — жеребчики! Я не могу себе представить Вас в роли серебряной четы. Какая серебряная свадьба?!

В моем детстве не было священного трепета, с каким обыкновенно относятся к папенькам-маменькам, как не было в нем и искусственных пальм духовности!

Известно ли Вам, что Ваш взрослый сын считает Вас обоих прелестно неразумными людьми? Снаружи этого, быть может, и не видно, но внутри! Внутри Вы молоды! Внутри Вы резвые жеребчики! Взрослые дети! Никакой солидности! О! (Именно поэтому я не собираюсь дарить Вам никаких «серебряных радостей» — никаких кофейных чашек серебряной невесте.)

И вот потому, что Вы такие молодые и всегда были молодыми, и никогда не были солидными, важными, чинными, никогда (более скучных выражений мне не найти), — только поэтому во мне могли развиться все те способности, которые заложены в детях.

Я ничем особенным не отличаюсь от других людей, разве что тем, что у меня — особенные родители, и они лучше всех.

В моем детстве не было священного трепета, с каким обыкновенно относятся к папенькам-маменькам, как не было в нем и искусственных пальм духовности! И чувство, что только благодаря Вашему «мы такие, какие мы есть» я стал тем, чем я стал, и получил те возможности, которые я получил, — это чувство не оставляет меня никогда.

Именно поэтому моя привязанность к Вам — не просто бездумная, естественная привязанность (только потому, что Вы «родители»), а честно выношенная, честно заработанная и по-настоящему искренняя.

Благодарю Вас!

Да!

За то, что я живу, за то, что я живу так, как я живу, и за то, что я могу жить так, как я живу.

Ведь для того чтобы так жить, нужно иметь крепкую основу.

Иначе как устоять в минуты потрясений или в минуты ликования, которые я воспринимаю острее, чем другие.

Я люблю болезненней и глубже.

Я живу, впадая в крайности.

В середине мне не хватает воздуха.

Счастье мое глубже, чище и прекрасней, мое несчастье отчаянней, безнадежней и мучительней.

«За час я переживаю больше, чем иные за всю жизнь. При этом я не гонюсь ни за чем очертя голову, все само догоняет меня. И потому я так бываю несчастлив в своем счастье, и так счастлив в своем несчастье»

Но самое главное:

Я доволен!

(Доволен тем, что я вечно недоволен), да здравствует нелогичность мысли, да здравствует логика чувства, да здравствует индивидуальность, да здравствуют юные и совсем зеленые серебряные жених и невеста!

Вы всегда принимали меня таким, какой я есть!

Разве такие письма пишут родителям в день серебряной свадьбы?

Набросок автобиографии

Больше всего я люблю читать биографии. Правда, я всегда пропускаю детство и отрочество. В конце концов, мы все лежали на медвежьих шкурах, все ходили в школу, и мне неинтересно, кто и в каком классе остался на второй год. Я никогда не соглашусь с тем, что описание учителей достойно внимания читателя.

В двух словах.

Я появился на свет в Дюссельдорфе, хотя отец мой — родом из Аахена, а мать — из Кельна. Оба семейства когда-то весьма и весьма процветали. Отцовская линия с голландскими корнями благодаря разветвленным матримониальным связям была представлена многочисленной родней, которая в свое время заправляла значительной частью рейнской промышленности. Семейство матушки дало миру одного известного бургомистра Кельна и довольно долго держало в своих руках все рейнское судоходство.

Оба дома, однако, пришли в упадок еще до моего рождения. Остался лишь фасад, былую красоту которого отчего-то непременно нужно было изо всех сил поддерживать, что лично для меня вылилось в необходимость, начиная с моего двадцатипятилетнего возраста, содержать родителей — обстоятельство, не помешавшее им продолжать жить в лучшем районе города, в семикомнатной квартире, которая, впрочем, во многом определила стиль моей жизни.

Глядя на то, как складывалась моя собственная судьба, я прихожу к выводу, что нам всем досталось, ибо жизнь требовала от нас гораздо больше, чем мы были в состоянии ей дать.

Теперь я снова живу в Дюссельдорфе, и мне кажется, что, несмотря на две проигранные войны, здесь мало что изменилось. Тот общественный класс, к которому я сам когда-то принадлежал, благополучно возвращается к своим привычкам, от которых я так страдал еще в юности; я вижу знакомую картину: все те же ханжество и наигранная свобода нравов, и все та же закомплексованная молодежь, которая стремится занять какое-то призрачное место в этой жизни.

И вот сегодня, когда мне уже пятьдесят, я стою у окна своей квартиры и смотрю на луга по ту сторону Рейна. Там бегал я с мальчишками из нашего класса, прогуливая школу, там разыгрывал свои первые актерские этюды. Я смотрю и думаю: чего я ждал тогда от жизни, и что из этого получилось? Поразмыслив как следует, я могу только покачать головой. Нельзя сказать, что я испытываю горечь, хотя и гордости я тоже не испытываю. Я просто немного удивлен. Глядя на то, как складывалась моя собственная судьба, я прихожу к выводу, что нам всем досталось, ибо жизнь требовала от нас гораздо больше, чем мы были в состоянии ей дать, она все время заставляла нас преодолевать непреодолимые препятствия и немало отбирала у нас, принимая полученное как должное.

Цюрих, 28 августа 1952 года

Частная жизнь

Что такое «частная жизнь»? Это проживаемая жизнь, то есть то, что проецируется вовне, то, что живет внутри нас, что растет вместе с нами, что составляет наше бытие? Или это семья, дом, книжный шкаф, граммофон и так далее, включая мои костюмы, то есть то, что мы наживаем?

Как бы то ни было:

«Частная жизнь, из которой мы черпаем силы для нашей работы, существует, и должна, непременно должна существовать»

Частная жизнь как эстетическая потребность отошла в прошлое. Я отдыхаю для того, чтобы отдохнуть, или для того, чтобы набраться новых сил?

Я смотрю на людей для того, чтобы просто смотреть на людей, или для того, чтобы набраться впечатлений, которые помогли бы мне в дальнейшей работе?

«Я ложусь сегодня пораньше спать потому, что я устал, или потому, что хочу завтра исполнять свои профессиональные обязанности свежим и отдохнувшим?»

Я ем потому, что испытываю голод, или потому, что знаю — мне нужно обязательно поесть до трех часов, иначе у меня будет болеть голова и вечером я не смогу как следует играть?

Я читаю книги потому, что считаю это необходимым для собственного развития, или я беру книгу в руки прежде всего для того, чтобы отвлечься? (Какое они оставляют впечатление и впечатляют ли вообще — уже другой вопрос.)

Мы живем в эпоху непонимания, каждый не понимает каждого, причем порой настолько основательно, что в итоге из этого может родиться успех.

Частная жизнь: у меня есть немало прекрасных костюмов, но я не сшил еще ни одного костюма лично для себя — вот это костюм из «Пигмалиона», а это из «Рая на земле». Так есть ли у меня частная жизнь?

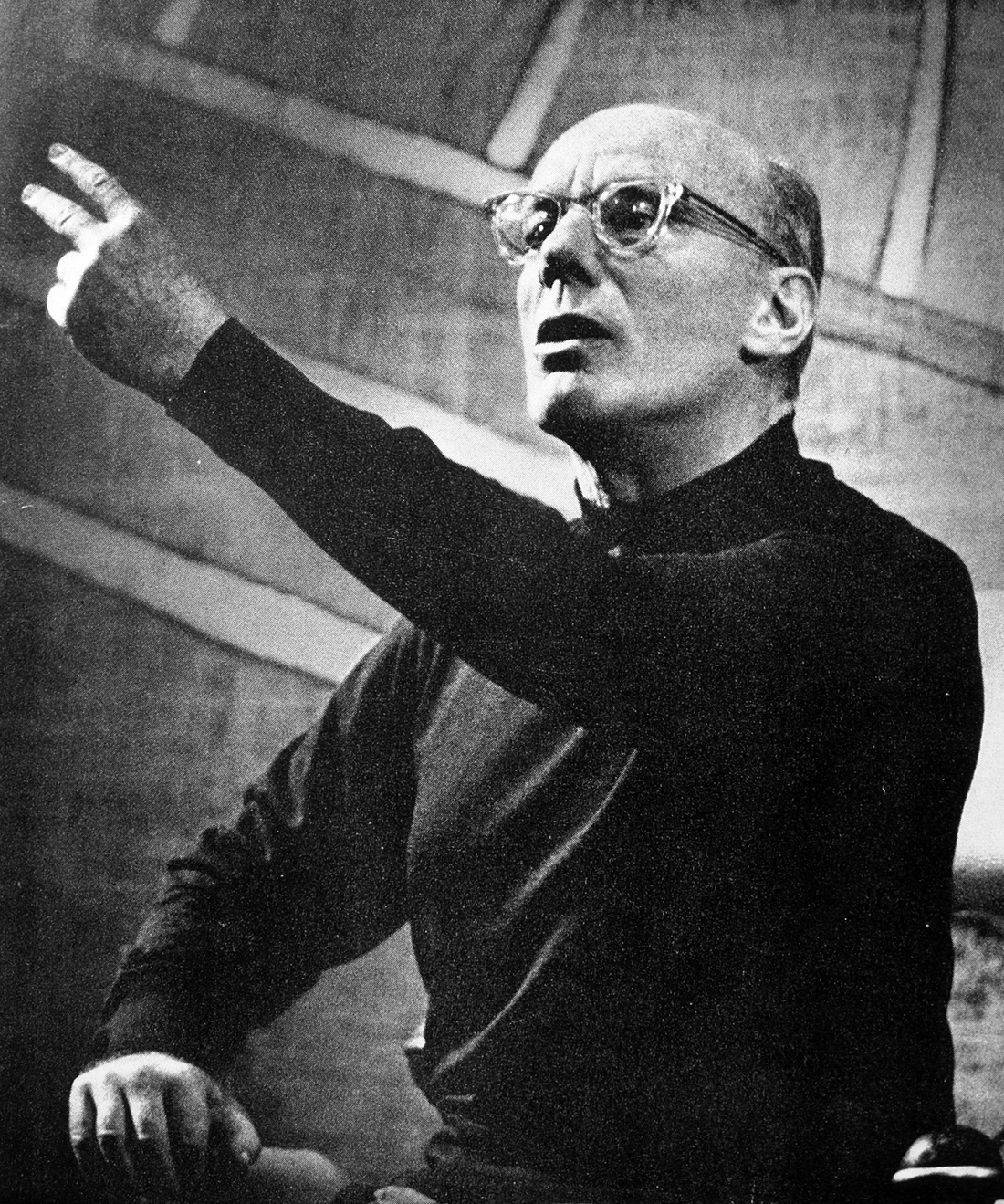

Режиссер. Автопортрет

Прежде всего он тот режиссер, с которым мне работается легче всего. У нас не бывает ни расхождений во мнениях, ни пылких дискуссий и прочих глупостей, из-за которых обычно случаются ссоры, — так ловко он обходит все острые углы. На репетициях быстро достигается согласие, в основе которого — общее следование правилам немецкой грамматики. Даже в минуты наивысшего напряжения он никогда не теряет почвы под ногами, крепко держась за факты. Фанатик точности, он — заклятый враг всего случайного, неясного, неконтролируемого.

«Зритель должен понимать, чтó говорит актер. Актер должен понимать, чтó говорит автор, автор же должен понимать, чтó говорит он сам»

Мы живем в эпоху непонимания, каждый не понимает каждого, причем порой настолько основательно, что в итоге из этого может родиться успех. Он же считает, что однозначность сегодня важнее всего. Любая вещь становится однозначной, если все работающие над ней придерживаются одного мнения. Достижение однозначности видится ему главной и основной задачей. Он стремится к тому, чтобы вытащить из пьесы и актеров все, что только можно из них вытащить, и для этого готов идти на любые ухищрения и уловки. Если кому-то проще, чтобы все было очень сложно, он с радостью возьмется растолковывать ему роль при помощи теоремы Пифагора.

Сам он предпочитает простых актеров, у которых все идет от сердца и чувства и с которыми он поэтому может разговаривать безо всяких околичностей, хотя и со сложными, непростыми актерами он всегда умеет найти правильный тон: лично я, к примеру, всегда прекрасно работал с ним, притом что как актер я для него совсем не идеал.

Перевод с немецкого Марины Кореневой