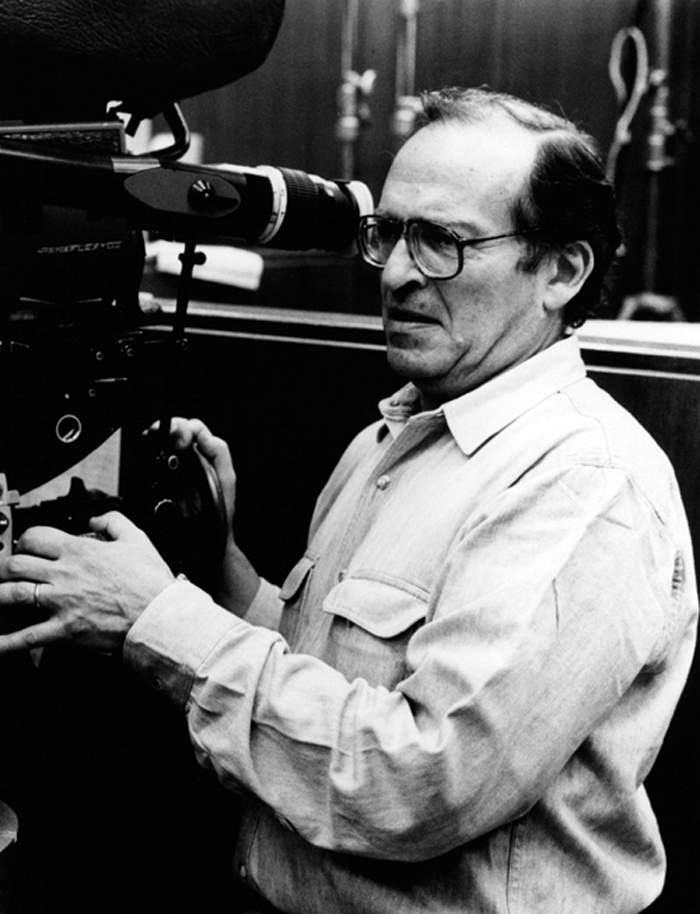

Сидни Люмет. Последний учитель

СЕАНС — 61

Сидни Люмет был евреем. В истории кино, особенно американского, это значит многое. Это значит: быть убежденным ремесленником, никогда не претендовать на позицию «творца авторского мира», с легкостью чередовать жанры и работать так же, как все вокруг, только чуть лучше. Это значит: руководствоваться и в жизни, и в работе одним лишь здравым смыслом. Старательно, впрочем, маскируя его от окружающих — на всякий случай, чтобы не раздражать — под что-нибудь простенькое и извинительное: сластолюбие, как Эрнст Любич, врожденную недотепистость, как Билли Уайльдер, ипохондрию, как Вуди Аллен, жажду наживы, как Стивен Спилберг, или старательность, как братья Коэны. Это значит, наконец: не верить ни во что, кроме самой жизни, короткой и глуповатой, — ни в какие теории, умозрительные концепции и возвышенные соображения. Ибо любое возвышенное соображение чревато погромами, любая теория — гонениями. Надежны лишь случайная секунда нежности, спокойствие мастерства и отсутствие иллюзий. Вокруг может бушевать маккартизм, модернизм, гомосексуализм, фашизм, экспрессионизм, эксгибиционизм, — да мало ли что может стрястись. Но кто-то ведь должен оставаться в лавке. Сидни Люмет за 50 лет снял 44 фильма.

Его имя все прочнее становилось «знаком качества», гарантией безупречного вкуса, внятности повествования и строгости мысли

Среди них были фильмы посильнее и послабее, чистые шедевры и откровенные провалы, кассовые хиты и телевизионные поделки. Несколько фильмов он снял, лишь бы не простаивать, трех — и вовсе стыдился. Он не гнушался порой идти на компромиссы и никогда не считал, что ради результата может позволить себе любые средства. (Один раз, на съемках третьего своего фильма «Такая женщина», 1959, ударил по щеке актрису, от которой никак не мог добиться слез: слезы потекли, кадр был снят, актриса зла не держала и даже благодарила, — а Люмет готов был провалиться от стыда и дал себе зарок никогда больше не прибегать к подобным методам; лучше уж сцену поменять.) Сын выдающегося актера, звезды нью-йоркского еврейского театра 1930-х Баруха Люмета, сам получивший театральную выучку, он тем не менее — в отличие, скажем, от Уайлера или Гросбарда — отнюдь не стремился из каждого актера «выжимать максимум»: сколько нужно для данного фильма, столько и нужно. Поэтому, например, Стайгер, Данауэй или Роберт Престон сыграли у Люмета свои лучшие роли, а Брандо, Синьоре или Ньюмен — вполне проходные: большего от них просто не потребовалось. У него вообще не было «своих» актеров, как не было постоянной съемочной группы или постоянного сценариста. Как не было любимого жанра, сквозной темы, фирменного приема или даже предпочтительного метража. Ничто по отдельности не самоцель, все определено конкретикой технического задания.

Карьера Сидни Люмета началась ослепительно — с берлинского «Золотого медведя» за первый же фильм, «12 разгневанных мужчин». Год стоял 1957-ой, эпоха больших студий издыхала под тяжестью многотысячных массовок и многотонных декораций, продлевая агонию техническими новшествами: цвет, широкий экран, стереозвук и даже 3D, — предчувствуя скорый крах, дряхлеющий Голливуд усиленно румянился и жеманничал наподобие диккенсовской миссис Скьютин. А маховик уже раскручивался в обратную сторону: в цене было все остросоциальное, гражданское и резко-критическое, все откровеннее и безраздельнее царили на американском экране психозы и фобии (индивидуальные или коллективные — не разобрать), с упоением воплощавшиеся адептами страсберговской методы, и до любительской разнузданности «Теней» Кассаветеса оставались считанные месяцы. На этом фоне люметовский дебют выглядел триумфом прямого высказывания и торжеством «человеческого» над «формальным»: двенадцать актеров, одна декорация, строгое черно-белое изображение без изысков. Вызывающая скромность и четкость стиля, мощь актерских работ, полное подчинение всех технических средств драматургическим задачам — фильм был настолько прост и целен, настолько «смотрелся на едином дыхании», что зрителям попроще казалось: а где тут, собственно, кинорежиссер? Вот оператору, понятное дело, пришлось попотеть: полтора часа в замкнутом пространстве — задача труднейшая. Но для Бориса Кауфмана, оператора «Аталанты», «разнообразить картинку» — детская игра: он и дождик с грозой за окном подпустит, и угол съемки будет беспрерывно менять. (Работу Кауфмана по сей день изучают на операторских факультетах всего мира — под этим же грифом: «разнообразить картинку».) А Люмет… ну да, с актерами поработал отлично. Однако с такими актерами, да с таким оператором, да с таким сценарием… Так и сложился миф о «12 разгневанных мужчинах» — среди кинематографистов, взыскующих простоты, и синефилов-простаков: об идеально решенной задаче экранизации пьесы. О «служебной» режиссуре, сводящейся к соединению беспроигрышных компонентов. Право на профессию Люмету после первого же фильма доказывать было уже не надо. А вот право на авторство пришлось бы добывать с боем. Но в этот бой Люмет не рвался.

Зрители воспринимали подготовленные Люметом «эффекты» непосредственно, киноведы мягко пеняли на скудость «образной структуры»

Он просто продолжил снимать, фильм за фильмом, ежегодно. Психодрамы, социальные драмы, судебные драмы, шпионские триллеры, антиутопии, военные эпопеи, комедии, детективы, экранизации классики, мюзиклы… Его имя все прочнее становилось «знаком качества», гарантией безупречного вкуса, внятности повествования и строгости мысли. Его любили актеры, с ним были рады сотрудничать самые разные сценаристы и операторы, его не слишком «зажимали» продюсеры и аккуратно привечали фестивали. Иные имена вспыхивали яркими звездами и становились предметом оживленных дискуссий и многотомных диссертаций, менялись эпохи и стили, моды и технологии, закатился модернизм, отшумела Нью-Йоркская школа, закипела битва вокруг «Догмы» — а Люмет оставался, с завидной регулярностью «выдавая продукт». Ни ажиотажа, ни славы — одно всеобщее уважение, неколебимое и ни к чему не обязывающее. Из всех способов существования в кинопроцессе ему был сужден самый неблагодарный: незримое присутствие.

О том, чего на самом деле стоил режиссер Сидни Люмет, доподлинно было известно лишь настоящим профессионалам. Есть такая категория: режиссер для режиссеров. Те, кто в эту категорию входят, редко присутствуют в первых строках рейтингов, зрительских или киноведческих. Зато коллеги — подчас неизмеримо более успешные, прославленные и амбициозные — не пропускают ни одного их фильма и сидят на просмотрах, втихомолку делая пометки в заветном блокнотике. Профессора, безропотно занимающие свои места за партой. Так редактор киностудии, безвестный за ее пределами, может считаться высшим арбитром среди лауреатов госпремий; так маститые главы корпораций, съезжаясь на курсы повышения квалификации, оставляют свои фанаберии за порогом и внимательно слушают лекцию заштатного доцента. Потому они и стали лауреатами и бонзами, что знают, у кого надо учиться и в чьем присутствии стоит забыть о статусах и регалиях. Несколько поколений американских кинематографистов клялись именами Гриффита, Эйзенштейна, Уэллса и Кубрика. Уроки они брали у Люмета. Ежегодно.

Но по временам казалось, что привычная добротность люметовской выделки стала слишком уж старомодна

Они знали, например, что в «12 разгневанных мужчинах» режиссура решает все, и ни о какой как-бы-сценической «простоте и естественности» актерского проживания и взаимодействия там речь не идет и идти не может. Что, скажем, при мизерном бюджете в 350 тысяч долларов (большего дебютанту и не раздобыть) невозможно снимать стандартной «восьмеркой» диалог так, как он идет, подряд — просто не хватит денег на освещение обеих сторон декорации; а это значит, что горячо спорящие между собой антагонисты снимались с разницей в несколько недель. В таких условиях работа режиссера с актером к «проработке линии роли», мягко говоря, не сводится, — режиссер обязан помнить всю цепочку эмоций назубок, до мельчайших деталей. Они видели, что «клаустрофобический» эффект фильма — не от драматургии, не от напряженности игры и даже не от потемневшего «неба» за окном: Люмет в течение всего фильма постепенно — и незаметно для неспециалиста — перемещает ракурс с верхнего на нижний, чтобы за полчаса до финала над героями навис потолок, и вдобавок меняет объективы — также постепенно — с короткофокусных на длиннофокусные, оптически сужая пространство вокруг героев (от первого кадра в комнате к последнему — почти вчетверо), а затем — по вынесении оправдательного вердикта и при выходе на улицу — распахивая до предела… Зрители воспринимали подготовленные Люметом «эффекты» непосредственно, киноведы мягко пеняли на скудость «образной структуры». Коллеги же учились тому, как сугубо технологическими средствами — цветокоррекцией, работой с монтажным ритмом, переменным соотношением уровней звуковых дорожек — можно решать драматургические и смысловые задачи. Как подчинить единому замыслу каждый компонент кинопроизведения. Как создать метафору не из чайки, зависшей в небе, и не из лодочки, бьющейся о пустынный берег, — но из смены 28-мм объектива на 40-мм.

…Девяностые, однако же, складывались для стареющего Люмета неудачно; откровенно говоря — из рук вон. Ни одного бесспорного хита, зато два бесспорных провала: десятилетие, начавшееся вымученными «Вопросами и ответами» (1990), закончилось бессмысленной попыткой римейка кассаветесовской «Глории» (1998). Нет, Люмет не растерял с годами ни сноровки, ни мастерства, и учиться у него по-прежнему было чему: одна работа с пространством в «Ночь спускается на Манхэттен», аккомпанирующая постепенному распаду личности главного героя, чего стоила. Но по временам казалось, что привычная добротность люметовской выделки стала слишком уж старомодна. Что неспешная обстоятельность его анализа мешает ему замечать и понимать те процессы, будь то психологические или социальные, вся суть которых — в упоении скоростью и демонстративной иррациональности, а именно такие в девяностых задавали тон. Его фильмы конца века проваливались не из-за неряшливости, но из-за несвоевременности, — а это грех для кинематографа куда более тяжкий и фатальный, чем принято считать. Эпоха, поместившаяся между неонатурализмом «Основного инстинкта» и солипсизмом «Матрицы», перестала узнавать себя в методичном, расчисленном, картезианском кинематографе Сидни Люмета.

Упоминание о флэшбеках здесь не случайно: Люмет никогда их не любил

Тем бы все могло и завершиться, — ничуть, само собой, не отменяя всего сказанного выше; полуудачи и даже провалы на восьмом десятке для репутации автора «Долгий день уходит в ночь» (1962) или «Собачий полдень» (1975) не помеха (ну, кроме как, пожалуй, с точки зрения продюсеров). Силам свойственно кончаться, чутью — выдыхаться, мышцам души — кальцифицироваться. Есть, однако, и еще одно свойство у преклонного возраста, когда его удается встретить достойно. Проступает суть. Даже у самых многоумных, всеядных и техничных, с легкостью осваивавших в былые времена любые предложенные форматы, наступающий дефицит сил обнаруживает — порой неожиданно для них самих — тот скелет, которым все держалось. Так 70-летний Хоукс поставил «Красную линию 7000», а 81-летний Хьюстон экранизировал Джойса. Простота что этих фильмов, что трех, поставленных Люметом, перевалившим за восьмидесятилетний рубеж, разумеется, мнима; скелет не бывает прост, он всего лишь наг и недвусмыслен. И дело не столько в наборе жанров, использованных Люметом под занавес жизни, — хотя и он показателен: полицейский фильм, судебная драма, психологический детектив, — сколько в отчетливости постановки проблем, которой уже не мешают никакие сторонние эффекты и ходы, прежде, по избытку сил, успешно камуфлировавшие главный движок люметовского творчества. По счастью, на русском языке это можно сформулировать даже нагляднее, чем на родном автору английском. Дистанция между виной и виновностью. Не просто между «субъектом» и «объектом», «областью морали» и «областью правоприменения», — это все верно и нужно, но чересчур общо. Нет, зазор толщиной с ленту Мебиуса между «виноват» и «виновен», — вот та территория, на которой располагаются поздние фильмы Люмета.

Да и немалая часть прежних, классических, столь, казалось бы, разномастных, — родом оттуда же. Никто из Двенадцати немолодых рассерженных, даже белый рыцарь Восьмой, не брался утверждать, что подсудимый невиноват; они лишь решили, что он невиновен. Семнадцать лет спустя другое жюри присяжных, собравшись в Восточном экспрессе, столь же единогласно сочло подсудимого виноватым, и до его официальной виновности им дела не было. Ростовщик Сол Назерман в глазах окружающих виновен в нелюдимости и жестокости, но они суть лишь плоды сжирающего его чувства вины за то, что он в Освенциме выжил, а его семья нет; его виновность — то, как видят его, — и его вина — то, что видит он, — разделены монтажными склейками между клиентами, жалующимися на жизненные тяготы, и вспышками памяти о пережитых концлагерных муках. Агент Чарльз Доббс из «Смертельного дела» (1966) прав, выслеживая и разоблачая опасного врага, но обречен на муки совести, когда его давний дорогой друг гибнет на его глазах; просто так уж случается порой в этой проклятой шпионской профессии, что опасный враг и дорогой друг — одно лицо (оттого-то она, собственно, и проклята). А адвокат Фрэнк Галвин из «Вердикта» (1982) невинен перед собой и перед Богом, но очернен и виновен в глазах общества, и преодоление этого конфликта заставляет его не соглашаться на сделку, но прилюдно, в суде добиваться признания виновности преступников.

Нет мерила времени помимо душевной боли

В люметовских фильмах 2000-х от всего этого многообразия вариаций не остается и следа. Обескураживающий лаконизм и памфлетность замысла в «Полном досмотре» (2004), неожиданная легкость режиссерского туше в «Признайте меня виновным» (2006), небывалая для Люмета безнадежность антропологии в «Пока дьявол не знает, что ты мертв» (2007), — все эти сюрпризы имеют одну общую причину. В каждом из трех случаях автор пренебрег требованиями жанрового формата, всегда тонкими и осторожными, предоставив избранному изводу темы словно бы самому формировать конструкцию и не слишком озабочиваясь приличествующим «облачением». Для первого фильма хватило эффектного синопсиса и подробной работы с актерами при почти нулевой — с драматургией. Для второго — умно найденной реальной истории в качестве сценарной основы и специфической харизмы Вина Дизеля, бритоголового качка с детской хитринкой в глазах. Ну то есть на прощальном гала-концерте прославленный мэтр играет гаммы. Хорошо играет. Ровно. Два отделения кряду.

И только в последнем своем фильме Люмет не выдерживает и срывается на виртуозность. По крайней мере, так кажется на первый взгляд. Однако изощреннейшая драматургия, основанная на постоянной смене точек зрения и каскаде флэшбеков, не менее естественна и неизбежна для выбранного материала, чем лобовой параллелизм «Полного досмотра». Упоминание о флэшбеках здесь не случайно: Люмет никогда их не любил. Ад Освенцима в «Ростовщике» (1964) да финальный «доклад» Пуаро в «Убийстве в Восточном экспрессе» (1974) — чуть ли не единственные два прецедента на всю полувековую фильмографию. Методичность Люмета неизменно делала его поступательное повествование столь цельным, что в уходах в прошлое попросту не возникало нужды; в конце концов, минувшее имеет драматургический смысл постольку, поскольку минуло не совсем, осело в героях и сквозит в них, а значит, его вполне достаточно вписать в рисунок роли и провести на уровне актерской игры: взгляда, жеста, реакции. Но фильм «Пока дьявол не знает, что ты мертв» не просто построен на флэшбеках, он по большей части из них одних и состоит. По одной простой причине: чтобы Люмету рассказывать историю последовательно, это должна быть чья-то история. Кого-то, кто, живя изо дня в день, ведет за собой сюжет. Этот «кто-то» совсем необязательно нравственно безупречен; этих «кого-то» может быть даже несколько, как в «Группе», и тогда Люмет исполнит фугу. Но вопрос о вине и виновности — вопрос сугубо человеческий. А потому главный герой Сидни Люмета — непременно носитель совести. Не потому, что людей без совести он боится или, по благодушию, в них не верит. Просто ему с ними нечего делать. Рассказать о них нечего. Кажется, лишь один раз он позволил себе абсолютно, патологически бессовестного героя — Диану Кристенсен в «Телесети» (1976); однако там ей был дан партнер, живой и грешный, и тот произносил финальный обличительный монолог, и немыслимое лицо Фэй Данауэй застывало, как восковое, когда Уильям Холден мягко произносил на прощание: «Ты безумна, Диана. Смертельно безумна».

Прощальный урок всем арт-хаусным кумирам, кичащимся своей социальной озабоченностью

Мир последнего фильма Люмета — мир людей, у которых совесть атрофирована как не было. Как раз единая, традиционная, повествовательная драматургия была бы здесь непозволительным насилием над материалом: она заставила бы предположить, что история про подобных людей может иметь цельность и логику. Что одного из них можно почему-нибудь избрать «главным героем», то есть предпочесть другим, — а значит, есть и другие, «альтернативные» критерии ценности человеческого существа. А это не так. Сюжет про тех, кто «смертельно безумен» и не мертв лишь потому, что дьявол еще не в курсе, нет никакого смысла располагать во времени, ибо времени здесь нет: вакуум предсмертия, сущностная пустота. Поговаривали, будто стареющий режиссер решил-де напоследок сделаться модернистом, дабы после череды провалов «осовременить» свой устаревший почерк, — и недаром эта пошлейшая версия звучала так правдоподобно. В организованном Люметом переключении между сюжетными линиями и впрямь можно уловить привкус новейшей «интерактивности» — подобно тому, как в середине 1970-х Диану Кристенсен ее любовник называл «воплощением телевидения». Вот только эффект этот не заемный, не механически перенесенный из подсмотренных у внуков гаджетов, а логически следующий из антропологии, чутко уловленной стариком в окружающем его мире. Сведение к минимуму временнóго фактора, главный триумф новейших технологий, и привычка к переключению между разными фабулами и изображениями, для Люмета неотличимы, поскольку и то, и другое требует от человека нравственной безучастности. Нет оснований для непрерывного просмотра помимо вовлеченности в моральную коллизию. Нет мерила времени помимо душевной боли.

Виртуозная с виду драматургия последнего фильма Люмета — драматургия принципиально кризисная, но это кризис не режиссера, а его героев. Моральная атрофия, обыденность насилия, окончательный крах всех ценностных иерархий, — 83-летний «крепкий профи» без видимой натуги прошелся по главным болевым точкам минувшего «нулевого» десятилетия, преподав прощальный урок всем арт-хаусным кумирам, кичащимся своей социальной озабоченностью и с подозрительным азартом играющим роли арбитров в «забавных играх» современности. Для автора «Ростовщика» и «Детской игры» (1972) в этих забавах загадок не нашлось: зло, как встарь, осталось мелким и мерзким, добро — случайным и хрупким. За те полвека, которые Люмет снимал свои фильмы, мир без устали создавал себе иллюзии и теории, чтобы всякий раз, по прошествии нескольких лет, гневно и обиженно разочароваться в них. Некоторые из этих теорий Люмет выслушивал с искренним любопытством, некоторые — лишь с видимым; иным иллюзиям сочувствовал, иные же и вниманием не удостаивал; удивления на его лице замечено не было ни разу. Потому что есть те, кто знают о мире и людях побольше самого дьявола. Те, кто остаются в лавке.