Корни, ветви и стволы

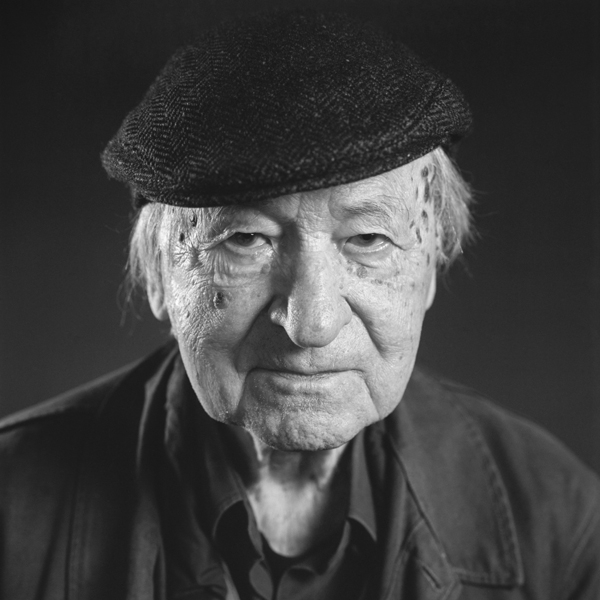

Интервью с Йонасом Мекасом

СЕАНС — 62

В статье «Кто мы — андерграунд?» в 1966-м вы писали, что после войны чувствовали себя распавшимся на тысячи кровоточащих кусочков. Создается ощущение, что с помощью ваших фильмов вы собираете эти фрагменты — осколки мировой души. Удалось ли вам обрести целостность за все это время?

Не думаю, что когда-нибудь смогу их собрать или что я вообще действительно хочу собрать эти фрагменты вместе. Иногда это хорошо, когда кто-то состоит из множества разных кусочков, хотя не всем людям такое подходит. Оборотной стороной монолитности может быть ограниченность. Думаю, хорошо быть раздробленным на множество осколков.

Радикальные изменения могут происходить, если они вызваны отчаянием.

Как вы сейчас понимаете словосочетание «независимое кино»?

Сегодня мне кажется, что не существует ничего независимого — мы все зависим от множества вещей. Кинематографист, у которого нет денег и есть только маленькая камера, может думать, что тратящие миллионы на свои фильмы крупные режиссеры не являются независимыми, но на самом деле это не так: по-своему они независимы, они могут делать то, что хотят, потому что у них есть на это деньги. Вам может не нравиться, что они делают, но это то, чем они являются и чего они хотят, так почему нет? Вы те, кто вы есть, и делаете то, что вы делаете, а они те, кто они есть. И в то же время вы тоже не совсем независимы, потому что за вашей спиной вся история кино, а вы только продолжаете то, что делали другие. Вы зависите от технологии, от наиболее актуального и доступного вам инструмента, от цифровых технологий, которые постоянно меняются, от индустрии. На самом деле независимости нет — вы зависите от тех, кто делает доступной для вас эту технологию.

То есть «независимого» кино никогда не существовало?

Да, но в этом нет ничего негативного или позитивного — это просто факт. Нейтральный факт. Это то, как человечество движется вперед.

Какими словами тогда вы предпочли бы определить свой кинематограф?

Я не определяю, я просто пытаюсь делать то, что мне хочется делать. Хотя я даже не знаю, чего я хочу — я просто делаю и не определяю это. Определить что-то можно, когда оно уже завершено, и мы оглядываемся назад, а определить то, что впереди, мы совсем не в состоянии. Мы просто движемся вперед, не зная, что нас ждет, а знаем только то, что остается позади. И это мы можем определить: «Посмотрите-ка, то, что он делает, похоже на дневниковые фильмы, на документацию жизни»… Мы можем говорить об этом, но мы никогда не знаем, каким будет наш следующий шаг. Хотя в каком-то смысле это предопределено: когда дерево растет, оно не меняет резко направления своего роста. Это возможно, если кто-то, скажем, построит рядом с этим деревом здание, которое будет загораживать от него солнце, но в противном случае оно продолжит расти нормально, распуская все те же ветви. Радикальные изменения могут происходить, если они вызваны отчаянием. Если у дерева случится нервный срыв.

Когда я ходил по городу, я не видел этих зданий, мне было на них наплевать — я видел деревья и цветы.

Ваш первый фильм назывался «Оружие деревьев» (Guns of the Trees). Что для вас означала эта метафора?

Ничего особенного. Я взял это название из поэмы Перкофа о том, как он и другие молодые люди чувствовали себя в 60-х — они больше не принадлежали обществу, которое шло по ложному пути, они были где-то еще. В то время в Америке, да и в других странах тоже, происходили серьезные изменения, и каждое следующее поколение сильно отличалось от предыдущего. Они не понимали, что происходит, и чувствовали себя так, словно все против них — и даже деревья в парках выглядели, как направленное на них оружие. Это был фильм о молодой девушке, покончившей с собой, и людях, пытавшихся понять причины этого поступка. Она это сделала потому, что не могла и не хотела жить в таком обществе.

«Уолден» — один из самых известных ваших фильмов — называется так же, как и книга Генри Дэвида Торо. Но она была об идиллии лесной жизни, а ваш фильм снят в большом городе…

Да, в Нью-Йорке. Я вырос среди природы, и когда приехал в Нью-Йорк, я все еще был полон воспоминаний о ней. Когда я ходил по городу, я не видел этих зданий, мне было на них наплевать — я видел деревья и цветы. Я искал в этом городе природу. Нью-Йорк был моим Уолденом.

Почти всю свою жизнь вы провели в изгнании, и один из ваших фильмов, этому посвященный, назывался «Lost, lost, lost». Другой был снят во время кратковременной поездки в Литву и рассказывал о ваших корнях. Интересно было бы узнать, существует ли, по-вашему, вообще такая вещь как дом?

Это интересный вопрос. Я думаю, у всех нас есть дом — место где нам хорошо, где все знакомо и ты чувствуешь себя своим. Если мы оглянемся на сто лет назад, то увидим, что раньше люди обычно жили на одном и том же месте, а сейчас они постоянно перемещаются — теперь у людей множество домов. Совсем не обязательно, что дом — это место, где ты родился. Ощущение дома зависит от того, чем ты занимаешься и с кем ты находишься: часто нам приносят это ощущение наши друзья. Но помимо дома есть еще и корни, происхождение. Что такое корни? Если вы родились в России и ваши предки русские, а ваше происхождение уходит корнями в «русскую душу», вы наследуете определенные черты, которых вам не избежать — наследуете то, что называется «быть русским». И жизнь в Италии или Испании не изменит вас — вы все равно останетесь русским.

Мои фильмы сделаны так, и я бы мог назвать свое кино бездумным — оно лишено мысли.

Мой друг с литовскими корнями недавно впервые в своей жизни побывал в Литве, и первое, о чем он стал рассказывать, была природа и то, как ее воспринимают местные люди. Если я не ошибаюсь, Литва была последней европейской страной, принявшей христианство.

Дохристианская религия там была тесно связана с природой, она была очень пантеистической. До XIX века в некоторых частях страны люди все еще не были христианами и поклонялись деревьям. Не то, чтобы они были язычниками, просто они были ближе к природе.

Это отразилось на ваших фильмах, как вы думаете?

Думаю, частично да. Я вырос на ферме, так что мое детство сильно связано с природой. Да и корни старой Литвы по-прежнему здесь, их невозможно избежать — все еще много пантеизма и природы. И то, как мыслит и действует литовец, этим определяется.

Создается ощущение, что в ваших фильмах расстояние между взглядом и реальностью предельно сокращается.

Требуется время, чтобы войти в это состояние съемки, в состояние видения, подобное тому, в котором находится музыкант: он играет не думая, инструмент становится его частью. То же самое и с камерой — ее глаз, должен стать вашим глазом, чтобы можно было снимать не раздумывая. Как и в музыке, если начнете думать, вам придется остановиться, вы не сможете продолжать играть. Мои фильмы сделаны так, и я бы мог назвать свое кино бездумным — оно лишено мысли.

Только ли реальность оказывается перед нами на экране? Не пытаетесь ли вы через объектив своей камеры заглянуть еще и в прошлое?

Камера не может снимать прошлое — только то, что перед ней. Да, когда я бродил по городу в «Уолдене», не обращая внимания на здания и снимая деревья, я делал это потому, что помнил деревья своего детства, и в этом смысле связь с прошлым присутствовала. Но линза камеры видит только то, что перед ней — стопроцентную реальность и ничего больше. Иллюзии и фантазии существуют в голове. С помощью истории их можно ввести в фильм. Но я не люблю истории.

Я отбираю изображения реальности так же интуитивно, как выбираю фрагменты реальности, которые мне хочется запечатлеть на пленке.

Но не создаете ли вы истории в своих фильмах закадровым текстом?

Что такое история? История — это фрагмент жизни, а люди — ее персонажи. Люди превращаются в персонажей, что бы ты ни показал. Если показать разговор, который между нами сейчас происходит, он будет историей: вы хотите что-то узнать, задаете вопросы, мы пытаемся друга друга понять — куча всего происходит. История может быть сколь угодно малой и простой. Жизнь — это огромное множество всевозможных историй, и каждый ее момент — отдельная история. Я просто собираю кусочки вместе, а они уже образуют нарратив.

А как происходит процесс этой сборки?

Первая стадия процесса — это съемка: я снимаю, снимаю и снимаю реальную жизнь. На втором этапе я имею дело с этим отснятым материалом, пленкой или видео, на котором запечатлена реальная жизнь, но которое жизнью уже не является. Сидя в монтажной и просматривая эти изображения реальности, я начинаю думать, что бы из этого я показал друзьям. Пытаясь представить, что я смотрю на это чужими глазами, я понимаю, что какие-то куски получились скучными, что-то мне не удалось передать тем образом, которым я это снял — и я начинаю вырезать. Когда я снимаю, я никогда не следую какому-то плану — это чистая интуиция: я просто живу и держу наготове камеру, и если вдруг вижу вещи, которые мне хочется снять, я включаю ее. Я не знаю, на самом деле, почему я снимаю именно то, а не другое. Так же проходит и процесс отбора материала: я отбираю изображения реальности так же интуитивно, как выбираю фрагменты реальности, которые мне хочется запечатлеть на пленке.

Может, вам есть что посоветовать молодым людям, которые хотят заниматься кино?

Нет, никаких советов. Просто делаете то, что вам хочется, и со временем вы узнаете, чего вам на самом деле хотите. Не слушать того, что говорят другие — вот самый лучший совет.

Читайте также

-

«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым

-

«Когда Средневековье обзывают темным, мне хочется сказать: «А ты сам кто?»» — Разговор с Олегом Воскобойниковым

-

«Угодить Шостаковичем всем невозможно. Шостакович у каждого свой» — Разговор с Алексеем Учителем

-

«Мне теперь не суждено к нему вернуться...» — Разговор с Александром Сокуровым

-

«Вся история в XX веке проходила перед камерой» — Разговор с Валери Познер

-

«Не думаю, что препятствия делают фильм лучше» — Разговор с Анной Кузнецовой