«Доверительное управление»

Из истории и практики документального театра

Собрание акционеров. Группа Rimini Protokoll, 2008

Берлин, театр Hebbel am Ufer. Восемь тридцать утра. На сцену выходит солидный мужчина в деловом костюме: «Уважаемые акционеры, представители акционеров, дамы и господа!» Это Дитер Цетше, председатель правления акционерного общества Daimler. Он открывает спектакль группы Rimini Protokoll, который так и называется — «Собрание акционеров». Дело происходит в разгар кризиса 2008 года. Мир охвачен паникой. Акции Daimler по сравнению с 2005?м упали вдвое. Помимо купившей билеты публики в зале собрались акционеры или их представители, профсоюзные лидеры, рыночные аналитики, общественные деятели. В спектакле о механизмах рынка и природе кризиса есть тщательно отрепетированные выступления, спланированные столкновения позиций. Между ними — зоны спонтанных реакций и незапланированных речей. Куда повернет разговор и сколько он продлится, заранее никто не знает. «Собрание акционеров» закончилось к ночи и длилось пятнадцать часов.

Группа Rimini Protokoll — Штефан Кэги, Хельгард Хауг и Даниэль Ветцель — самые известные сегодня игроки в документальном театре. В их театре нет актеров. Исполнителем, а также документом для них является реальный человек. Работа с таким материалом невероятно трудоемкая, никогда не знаешь, к чему она приведет. Иногда она растягивается на годы. «Собрание акционеров», например, делали три года — все началось с того, что группа стала покупать акции Daimler и следить за поведением курса и компании.

Созданный в 2000?м Rimini Protokoll — может быть, самое значительное явление в документальном театре нового времени. Но вообще-то немецко-швейцарская группа — только одна из тысяч, которые занимаются документальным театром. Rimini Protokoll выводит на сцену обыкновенных людей, иногда оказываясь на самом краю между спектаклем и реальностью. Московский Театр.doc занимается вербатимом — актеры воспроизводят речевые портреты обыкновенных людей. Полифония судеб и голосов для «дока» и есть современность. А в знаменитом спектакле Алвиса Херманиса «Долгая жизнь» в рижском Новом театре нет ни слова. Он родился из долгих наблюдений актеров за престарелыми, и его тоже называют документальным. Под вывеской «документальный театр» сегодня оказались самые разные сценические практики. И с какой стороны на них ни посмотри — это совершенно иной род деятельности, чем тот, каким документальный театр был при рождении.

Родился он в двадцатых. Документальностью были увлечены Мейерхольд и Эйзенштейн, которые встраивали в сценический текст кинохронику, а в диалоги — цитаты из современников; лефовец Сергей Третьяков создал для Мейерхольда пьесу «Рычи, Китай!» на основе газетной заметки о восстании в китайской провинции и собственных наблюдений в Китае; Третьяков же был теоретиком и практиком того, что сегодня называют вербатимом, а сам он называл «биоинтервью». Самым последовательным документалистом на сцене был немец Эрвин Пискатор. У коммуниста Пискатора шиллеровские разбойники говорили цитатами из Розы Люксембург и Карла Либкнехта; с ним судился Вильгельм II из-за того, что он вывел последнего кайзера на сцене в глупом виде; Пискатор выиграл, доказав, что реплики Вильгельма в его пьесе документально зафиксированы. Он стоял у основания немецкого агитпропа — писал для первых любительских групп. В двадцатых компартия Германии заказала ему политическое обозрение рабочего движения и революции 1919 года, и он создал вещь под названием «Несмотря ни на что». Она была составлена из стенограмм заседаний в рейхстаге в июле 1914?го, кинохроники начала войны, материалов суда над Либкнехтом. Современность для Пискатора диалектически вписывалась в историю. Сама история мыслилась как линейное поступательное движение, логичное сочленение причин и следствий, ведущее к общественному прогрессу. Спектакль «Несмотря ни на что» замышлялся как эпос, но вышел на сцену с купюрами — к счастью для зрителей: изначально Пискатор собирался открыть широкую панораму классовой борьбы восстанием Спартака. «Ленинские анализы осмысливали германское современье на опыте вчерашнего дня», — писал Сергей Третьяков; произведение давало «не только объяснение прошлого, но и проекцию будущего».

9 месяцев / 40 недель. Реж. Сергей Шевченко, Дмитрий Куличков, 2012

Позже доктеатр существовал в тлеющем режиме, пока в шестидесятых не появилось «Дознание» Петера Вайса. Пискатора сформировали Первая мировая с газовыми атаками, которые он пережил, служа в пехоте, и революция 1919 года; театр Вайса был вызван к жизни Холокостом. Вайс с родителями, немецкими евреями, выехал в Швецию незадолго до Второй мировой. В 1945?м увидел кинохронику об освобождении концлагерей. В газовых камерах гибли его ровесники, он избежал их участи по случайности. Этот факт не давал ему покоя. В шестидесятых, бывая в Германии, он пережил другое сильное чувство — страна переживала «экономическое чудо» и наслаждалась, легко расставшись с чувством вины. Пьеса «Дознание», скомпилированная Вайсом из материалов Франкфуртского суда над нацистскими преступниками, свидетельствовала о том, что аденауэровская Германия хотела забыть. Пьеса-трибунал пожаром шла по стране. Театр будто бы возвращал к жизни чудовищ, чтобы еще раз совершить над ними суд.

К восьмидесятым, когда родилась новая волна документалистики, отношения театра с современностью решительно изменились. Пример, который лучше всего показывает эту перемену, — «Час восемнадцать» в Театре.doc. Спектакль Михаила Угарова по пьесе Елены Греминой о гибели в тюрьме юриста Сергея Магнитского имеет подзаголовок «суд, которого не было». Театр судил тех, кто допустил эту смерть, — судью, сотрудников следственного изолятора, врача «скорой помощи». Казалось бы, перед нами тот же жанр пьесы-трибунала, что и «Дознание» Вайса. Но есть разница. Вайс исследует массовое истребление людей — «док» интересует отдельная человеческая жизнь. Вайс говорит об историческом событии — «док» обращается к событию, которое произошло только что и еще не стало историей. Вернее, оно произошло, когда история уже закончилась.

Новая вспышка документального театра пришлась на тот период, когда происходила ломка самого понятия «история». С одной стороны, она была связана с крушением социалистической идеи и советской империи, с другой стороны — с разочарованием в капитализме, который, вступив в постиндустриальную фазу, проявил неуправляемость. Все исторические возможности, которые человек когда-либо помыслил, были актуализированы и исчерпаны. Философия объявила конец истории, если точнее — наступление эпохи постистории. Новый взгляд на ход вещей отказывался видеть в социальных явлениях прогресс, в стечении событий — логику, в современности — новизну. «История — это наш утраченный референт, то есть наш миф», — говорил Бодрийяр, введший термин «постистория» в обиход. Джеймисон развил его мысль: «предчувствия будущего, катастрофического или спасительного, заместились ощущениями конца того или этого — идеологии, искусства или социального класса, социальной демократии или общества всеобщего благоденствия».

По идее, документальный театр, который от рождения был театром идеологическим, должен был бы в этот период прекратить свое существование. Между тем он, напротив, пережил настоящий расцвет. Современный театр, выросший на обломках ренессансной традиции и вобравший в себя практики современного искусства, мультимедиа, современный танец, цирк, новые технологии, получил от немецкого исследователя театра Ханса-Тиса Лемана название постдраматического. Документалистика стала одним из инструментов постдрамы. С помощью этого инструмента современный театр буравил стену, отделяющую его от реальности.

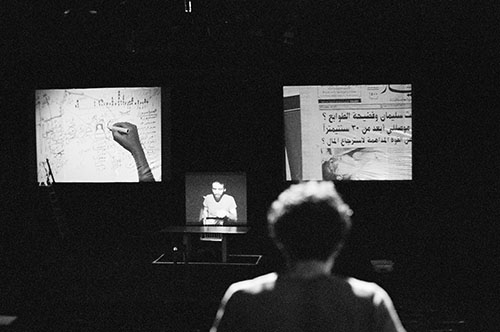

В поисках пропавшего работника. Реж. Раби Мруэ, 2008

В девяностых наделала шума пьеса американской журналистки Ив Энслер «Монологи вагины» — рассказы женщин о переживаниях, связанных с телесностью. В лондонском Ройал-Корте Стивен Долдри показывал «Язык тела» — мужчины, лежа голыми в ваннах, описывали отношения со своими телами. После нескольких семинаров, которые Ройал-Корт дал в Москве, в Театре.doc появились «Преступления страсти» Галины Синькиной — за основу были приняты монологи женщин-рецидивисток, убивших своих возлюбленных. Театр.doc изучал стратегии русского пьянства в «Алконовеллах» Любы Мульменко, переживание женщинами беременности, как его понимают мужчины, в «9 месяцев / 40 недель» Сергея Шевченко и Дмитрия Куличкова. Документальный театр оказался родом антропологии — даже когда касался крупных катастроф. В 2002?м Григорий Заславский в проекте «Норд-Ост» вывел на сцену людей, выживших при освобождении заложников в театральном центре. Речь шла не о причинах трагедии, а о переживаниях людей, оказавшихся в заложниках. Тогда же, в только что открытом Театре.doc, Елена Гремина и Михаил Угаров создали «Сентябрь.doc» — спектакль состоял из высказываний о трагедии в Беслане с чеченских, осетинских и русских интернет-форумов. В центре была анатомия разлитой в воздухе ненависти. Театр исследовал переживания по поводу реальности, а не ее скрытые пружины. Претензия на знание этих самых пружин, на широкие обобщения вызывала отторжение, поскольку связывалась с деятельностью масс-медиа, производящих суррогаты действительности. Частное, единичное, незначительное ускользало из-под манипуляций масс-медиа, поэтому вызывало больше доверия. Оно и стало предметом доктеатра.

Пискатор судил действительность и историю с позиций марксистской теории. Rimini Protokoll в 2008?м собрал тех, кто читает Маркса сегодня, в спектакле «Капитал. Том первый». Томас Кучинский, последний директор Института экономической истории ГДР, цитирует Маркса по памяти. Пятидесятилетний немец-маоист; латыш, в прошлом советский диссидент; немецкий студент-нонконформист, открывший для себя Маркса совсем недавно, когда он снова стал входить в интеллектуальную моду. Частные истории, никак не укладывающиеся в теорию, и есть современность.

Доктеатр не доверяет ни теориям, ни официальным источникам информации. Некогда Третьяков написал «Рычи, Китай!» на основании газетной заметки — сегодня газета не аргумент. Единственный на моей памяти документальный спектакль, взявший за основу газетную публикацию, я увидела в 2008 году. «В поисках пропавшего работника» ливанца Раби Мруэ был театральным детективом, составленным из газетных вырезок. Мруэ собирал объявления о пропажах людей. Однажды он набрел на объявление о чиновнике Министерства финансов, который исчез одновременно с казенными деньгами. Газеты следили за расследованием. Поначалу журналистами ставился вопрос, действительно ли имела место кража. Каждое новое сообщение все меньше сомневалось и приписывало несчастному все более и более крупную кражу. Сообщение о находке мертвого расчлененного тела чиновника поставило точку в истории. Коррупционная система спровоцировала чиновника на преступление, и, воспользовавшись этим, повесила на него недостачу и убрала с глаз долой. Интересное знание об иранском государстве. Его не почерпнешь ни из газет, ни из National Geographic. По-настоящему цепляют в спектакле факты, которые превращают текст в контекст: то, что отец чиновника публично, через газету, отрекся от сына; тот факт, что автор спектакля живет в эмиграции.

Документальные спектакли вроде постановки Раби Мруэ в большом количестве курсируют между театральными фестивалями. Но в целом это товар местного назначения, к тому же скоропортящийся — так считает Никола Маккартни, организатор всех московских документальных воркшопов Ройал-Корта. Британский театр перевел на английский массу русской «новой драмы», но ни одной документальной пьесы. Равно как на русский переведены главные британские авторы нулевых — Марк Равенхилл, Сара Кейн, Кэрил Черчилл. Но не были переведены, например, «Серьезные деньги» Черчилл и Макса Стаффорда-Кларка — выдающаяся документальная пьеса, добравшаяся с маленькой сцены Лондона до Бродвея. «Серьезные деньги» описывали механику финансовых спекуляций и рейдерских захватов. В России это была тема актуальней некуда. Но частности, которые придавали пьесе достоверность, делали ее непроницаемой для российского зрителя.

The Mothers. Реж. Ализе Зондвейк, 2007

Суть глобальных явлений современный документальный театр больше не описывает с позиций научных теорий. В ход идет поэтическая образность. На последних гастролях в Москве Rimini Protokoll показывал «Пробу грунта в Казахстане». Люди говорили в спектакле на трех языках — немецком, казахском и русском. Пожилой русский немец, в 1991?м репатриировавшийся в Германию, крутил педали велотренажера и вспоминал родную улицу в Павлодаре, а на экране за его спиной эта улица убегала вдаль. Молодой казах, эмигрировавший в Германию и сделавший там карьеру, вместе с нами смотрел видеозапись, на которой оставшиеся в Казахстане бабушка (лучшее платье) и дедушка (ордена во всю грудь) поют для него народную песню. Немцы, работающие на казахских буровых, рассказывали о трудностях вахтенного быта и технологии бурения. Каждый в отдельности говорил о себе и о том, что знает только он. В целом спектакль через маленькое и частное говорил о большом и значительном: новое переселение народов зарифмовано с трансфером нефти.

Еще одно различие между старым и новым доктеатром — механизм воздействия. Предтеча Брехта Пискатор и последователь Брехта Вайс рассчитывали на логику и призывали публику к осознанности. Сегодняшний документальный театр ставит на игру и эмпатию. Эмпатия и игра делают репортаж театром. Можно сколько угодно писать и выступать о терпимости к эмигрантам и при этом наблюдать, как растет ксенофобия. А можно, как в голландском Ro theater, вывести на сцену представительниц местных диаспор, и они, готовя у плиты национальные блюда, танцуя, исполняя национальные песни и бесстрашно рассказывая о себе откровенные или смешные вещи, будут вызывать в публике встречное доверие (спектакль The Mothers). Там же, в Ro Theater, есть спектакль «Кабаре бодибилдеров»: спортсмены-маргиналы, одетые в трико, показывают сценки из трудовых будней людей традиционных профессий — пекарей, таксистов, парикмахеров. Посыл этого спектакля прост и бесхитростен: мы понимаем и уважаем вас, уважайте и вы наш труд, хотя он не производит ни продукты, ни услуги.

Эти заметки пишутся в Хабаровске, во время документальной лаборатории в местном ТЮЗе. Двое драматургов, Люба Мульменко и Кристина Квитко, и два десятка актеров рыщут по городу — в краеведческом музее, в парках, на вокзалах, в перинатальном центре и центре дикой природы. С утра до ночи они интервьюируют десятки людей, а днем собираются на сцене, чтобы разобрать находки: интересную речь и простые истории, особые дальневосточные странности и универсальные человеческие типы. Через три дня театр покажет публике эскиз спектакля, и можно заранее предсказать, что это будет. Хабаровчане будут недоумевать. Кто-то выйдет из зала, хлопнув дверью. Актерам будет не по себе: они ломают конвенции, которые сами же десятилетиями утверждали. Согласно этим конвенциям, публика должна пассивно наблюдать за тем, как артисты за условной «четвертой стеной» искусно притворяются людьми, которых нет и никогда не было. Наш спектакль называется «Хабарова здесь не было». В нем не будет Хабарова, нога которого не ступала в городе его имени, не будет и других выдающихся людей. На сцене и в зале будут не зрители и артисты, а обычные дальневосточники. Люди разного достатка, политических взглядов, образования будут совместно исследовать свою идентичность. Часа два займет показ, а потом еще столько же люди будут его обсуждать — так мне подсказывает опыт, это шестая по счету документальная лаборатория, в которой я участвую. Мы не относим свой род делания по ведомству высокого драматического искусства. Для нас это первым делом коммуникация. Первые документалисты занимались размежеванием — отделением овсов от плевел, чистых от нечистых, правых от неправых. Сегодняшний доктеатр — идеальный способ говорить и договариваться. Высокоактивное устройство по производству доверия. В стране высоких заборов и бескрайних полей, на которых никто ни с кем рядом не сядет, это самая дефицитная вещь.

Читайте также

-

Как сберечь — нет ли средства, нет ли, нет ли, есть ли...

-

Обладать и мимикрировать — «Рипли» Стивена Зеллиана

-

Музыка, рождающая кино — Рюсукэ Хамагути и Эико Исибаси о фильме «Зло не существует»

-

Мы идем в тишине — «Падение империи» Алекса Гарленда

-

Будто в будущее — «Мейерхольд. Чужой театр» Валерия Фокина

-

Под тенью умерших в саду — «Белое пластиковое небо» Баноцки и Сабо