Отар Иоселиани — Голос с этого света

Год назад ушел из жизни Отар Давидович Иоселиани. Вспоминаем мастера и перечитываем блистательный портрет режиссера, написанный Еленой Грачевой для 62-го номера «Сеанса».

Голос

СЕАНС — 62

Все фильмы Отара Иоселиани рассказаны его голосом. Во всяком случае, нам, русским зрителям. Даже потом, когда его французские фильмы вдруг заговорили голосами профессионалов дубляжа, мы все равно непроизвольно продолжали слышать аутентичный иоселианиевский бубнеж. В нем есть монотонность настоящего фольклорного свойства: так изъясняются эпические сказители и люди, умеющие рассказывать анекдоты. Автор немногословен и, если можно обойтись без болтовни, с удовольствием молчит. Когда взрослый Иоселиани предложил русской публике свой вгиковский диплом — фильм «Саповнела» (1959), — он вообще не стал переводить текст, сообщив, что собирался делать немое кино, но его заставили написать слова, выкинуть он их не может, поэтому просто игнорирует.

Когда герои говорят много, голос Иоселиани все равно говорит мало: обозначается суть дела, а дальше мы вольны наслаждаться музыкой словесной перепалки и понимать главное — интонации, позы, жесты, мимику, то есть отношения, которые за словами, может, и потерялись бы.

Настоящая биография легко становится еще одним частным случаем выдуманной Иоселиани действительности

Этот авторский конспект с расставленными акцентами — бесценное преимущество русского зрителя. То, что произносит или не произносит за кадром режиссер, — не просто перевод, но толкование, интерпретация, самостоятельная тема в хоре голосов. Именно из голоса автора образуется не самая привычная для кинематографа форма нарратива — с повествователем-посредником: он, с одной стороны, пересказывает историю, которую мы смотрим, по-своему (будто бы без выражения, выпуская описания природы, внутренние монологи и прочее занудство), а с другой — сцепляет все фильмы в единое авторское лирическое высказывание.

Обычно этот лирический голос рассказывает чужие истории. Какое бы взаимопонимание ни царило между автором и героем, рассказчик всегда отделен от персонажа и утверждает всеобщность опыта: не лирическая исповедь, но басня, притча. И только в «Шантрапе» (2010) Иоселиани вдруг отдает герою автобиографические сюжеты, цитаты из своих прежних фильмов и слова, известные преданным поклонникам по интервью. Это очень странное чувство — слышать, как один и тот же голос рассказывает одни и те же вещи о жизни режиссера и о жизни героя и проговаривает то, что раньше оставалось за кадром. Но ошибкой было бы считать, что автор наконец решает признаться, что все герои до этого были им, любимым. Наоборот: настоящая биография легко становится еще одним частным случаем выдуманной Иоселиани действительности — цельной, правдоподобной, иррациональной, мгновенно узнаваемой и, на первый взгляд, очень простой.

Если мы ценим красоту повтора — древнейшую основу искусства, — мы сможем увидеть и общность всего, что ни есть, и неповторимость каждой новой вариации

Когда критики описывают сюжеты, рассказанные Иоселиани, и выводят мораль, то результат получается, во-первых, нудный, во-вторых, один на все фильмы. Что-то вроде: Золотой век утрачен, человек одинок, усилия тщетны, везде одно и то же, и вот наша жизнь. Это все совершенная правда. Но если пересказать все то же самое этим невозмутимым, отстраненным и одновременно ироничным голосом, с этими интонациями, модуляциями, акцентом, в этом странном сложном ритме повторов и вариаций — на выходе получится что-то совсем другое: да, притча, ясная и аскетичная, но разыгранная по образцу Баховой токкаты, или классического грузинского многоголосия, или пестрого восточного ковра, когда ноты или краски сплетены в сложнейший ритмичный узор. Иоселиани любит говорить о своих фильмах: это ткань. Каждый персонаж, каждая тема, каждый предмет, раз появившись, не исчезают — не только из фильма, но и из всех последующих фильмов. Красота возникает именно из ритма повторов простейших элементов сюжетного рисунка.

Рисунок Отара Иоселиани

Музыка

В кинематографе Иоселиани ритм — основа смысла. Аналогии с музыкальной партитурой — общее место интервью и статей, и дело не только в том, что звучащая музыка в его картинах не менее важна, чем звучащий голос. В документальном фильме «Грузия одна» (1995) есть фраза:

«В Грузии считается вульгарным и недопустимым петь в один голос», — и это самое точное описание того, как все устроено.

В грузинском многоголосии каждый человек поет свою партию, иногда выходя на первый план, иногда уходя вглубь, но никогда не исчезая совсем. Музыкальная линия каждого голоса индивидуальна и собрана из одних и тех же несложных повторяющихся элементов, но сопряжение голосов, их контрапункт в каждой точке времени дает новое созвучие. Каждый раз, когда персонаж появляется в кадре, он равен себе предыдущему: герои Иоселиани никогда не меняются, не переживают потрясений, прозрений, они могут расти, как растет и обогащается обертонами мелодия, но они те же в любой точке фильма. Новый смысл растет из нового сочетания героев, вещей, реплик, жестов и прочих элементов, из метонимии, возникающей в каждой монтажной фразе (калейдоскоп — еще один штамп критических статей).

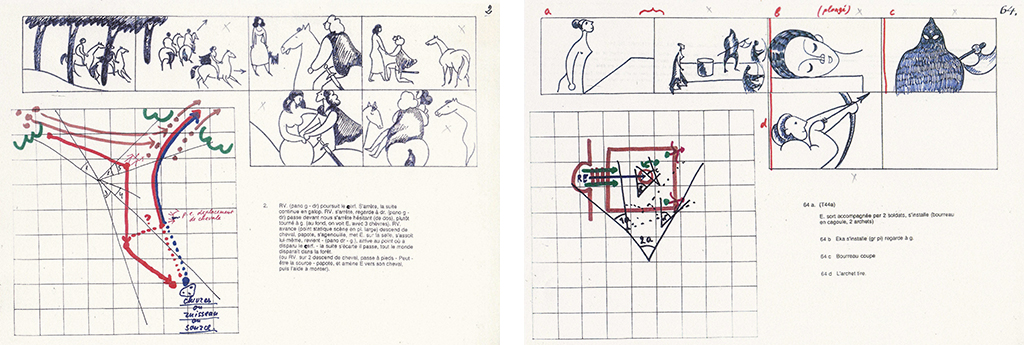

Поэтому так важна для Иоселиани схема движения героя в кадре и схема движения камеры (к каждому фильму режиссер с помощниками делает сотни точнейших раскадровок с магическим хитросплетением разноцветных стрелочек). У него никогда не бывает просто фона, на котором действует герой. Каждая птичка, влетевшая в кадр, девушка, въехавшая на велосипеде, пейзаж, портрет, обрывок песни, фразы обязательно обладают своим, самостоятельным, отдельным от героя смыслом и вызывают вспышку перекрестных ассоциаций (так работают слова в стихотворной строчке). Это совершенно не значит, что всех птичек, которые влетают в кадр, контролируют режиссер и оператор. Это значит, что кино снято так, что у каждого, даже стихийно возникшего, элемента сохраняется его индивидуальность, неподчиненность общему хору, нерастворенность в общем массиве информации. Поэтому Иоселиани так любит непрофессиональных актеров: в них всегда остается что-то помимо того, что придумал автор. Поэтому Иоселиани так любит настоящие вещи в кадре, а не студийный реквизит.

Голос Иоселиани всегда рассказывает одну и ту же историю: как все было хорошо, а потом исчезло

В документальном фильме о том, как Иоселиани снимал «Сады осенью» (2006)1, есть эпизод, как режиссер яростно спорит с продюсером о некоем персонаже, который появляется в картине два раза: важно ли, чтобы зритель заметил, что он читает именно Рабле? Продюсер упорствует, отстаивая зрительское время, а для режиссера не просто книжка, а книжка Рабле — важнейший смысловой акцент, важнейшая краска, важнейший обертон, без которого общей партитуре сцены будет чего-то недоставать, пусть обложка и мелькнет на экране всего на несколько секунд.

1 Фильм-бонус лицензионного DVD, выпущенного компанией «Кино без границ» в 2007 году.

Поэтому так важен лейтмотивный принцип монтажа, когда одни и те же элементы постоянно повторяются, накапливая смыслы, не только внутри фильма, но и в разных картинах — иногда разделенных десятилетиями. В студенческом документальном фильме Иоселиани «Чугун» (1964) есть эпизод: рабочие, измученные, сушат рубашки, намокшие от пота, на вентиляторе. И вдруг рубашки вздуваются, как парус, и мы почти физически чувствуем ветер, и можно дышать и на какое-то мгновение забыть раскаленный ад горячего цеха. А потом рубашки высыхают, люди их надевают и идут работать дальше — вспышка ассоциаций постепенно угасает, подсвечивая собой соседние кадры, пока ее не сменит новая. Этот кадр повторен в «Утре понедельника» (2002), но там образ поддержан следующими далее по сюжету парусами, бегством, большим плаванием, и старый смысл впитывает новый. Если мы ценим красоту повтора — древнейшую основу искусства, — мы сможем увидеть и общность всего, что ни есть, и неповторимость каждой новой вариации.

У лейтмотивного монтажа с постоянными повторами-возвращениями элементов есть еще один смысл: преодолеть дискретность повествования. В полифонии мы не слушаем сначала одну мелодию, а потом другую, мы всегда слышим сразу весь аккорд. В фильмах Иоселиани мы вынуждены следить за многими линиями, смонтированными последовательно, но именно повторы напоминают, что на самом деле они движутся во времени параллельно.

Это значит, что у плохого есть свое место, и оно свое место знает, а если вдруг забывает, то добро справится и вернет зло на его законное место

Движение времени — это то, про что Иоселиани и снимает кино. Возвращаясь к моральным сентенциям: даже те немногие варианты, что перечислены, избыточны. Голос Иоселиани всегда рассказывает одну и ту же историю: как все было хорошо, а потом исчезло. Что бы ни снимал Иоселиани, фундамент всей постройки, органный пункт (или, если изъясняться в терминах грузинского полифонического пения, бурдонный бас) всей партитуры — сожаление об утраченном прошлом, грусть о том, что оно все было, а теперь ничего этого больше нет.

Смерть Золотого века

Мирча Элиаде, говоря о мифологеме Золотого века, определил ее как представление «о совершенстве начала вещей». Слово «совершенство» может значить много чего, и в случае Иоселиани речь идет не о безупречности, идеальности, бесконфликтности или чем-то таком. В фильме «Пастораль» (1975) крестьяне живут в идиллии не потому, что идеальны; это не салонное рококо, а полноценная древнегреческая идиллия с драками пастухов и амебейной высокохудожественной руганью. Хотя нет, амебейной — это все же по очереди, а у Иоселиани все кричат одновременно: настоящее торжество полифонии.

Никакой умилительной первозданности в этих крестьянах тоже нет: они и снобы почище городских, и хитрецы, как положено деревенским. Просто они там, где должны быть, на своем месте; и им там хорошо, и месту этому тоже неплохо. Чужие могут внести минутное смятение, но оно не успевает ничего разрушить. Женщина, которая месит тесто, вдруг поднимает голову, видит в окне автобуса мужчину и встречается с ним взглядом, а потом какое-то время смотрит вслед автобусу и все же возвращается к своему хлебу. Как ни странно, у городских то же самое: в деревне рай, но никому в голову не приходит остаться, бросить оркестр, припасть к истокам. Все делают то, что любят, и, по счастливому устройству мира, это что-то и нужно делать. В опасности только девочка, которая задумалась, но задумчивый герой — особый случай, о нем речь позже.

Совершенство начала вещей, по Иоселиани, — в их уместности. В том, что существование человека, зверя, вещи рождается из самого устройства жизни и потому подходит ей, а жизнь подходит ему. В том, что участники процесса жизни точно знают, зачем они тут, в чем смысл и что им делать, все части вселенной подходят друг к другу, и поэтому мир полон, гармоничен и прекрасен. Это совершенно не значит, что там нет чего-то плохого. Это значит, что у плохого есть свое место, и оно свое место знает, а если вдруг забывает, то добро справится и вернет зло на его законное место. Важно и то, что зло всегда не внутри, а снаружи.

Рисунок Отара Иоселиани

Один поправляет вино, другой — мелодию или пиджак

Недаром спектакль о войне с турками, который разыгрывают патриархальные баски в фильме «Эускади» (1982), называется «Пастораль», и черти пляшут в нем со словами: «Что нам сделать, чтобы посеять зло? — Посеять зло в этой стране будет трудно. Но мы постараемся». Все правда: трудно, и постараются, и потерпят поражение. С этой точки зрения пастораль — это описание правильного порядка вещей, который может за себя постоять. Как только он, этот порядок, перестает справляться с вторжением, он умирает.

Как это выглядит, мы видим в каждом фильме Иоселиани, с первого до последнего. В «Саповнеле» сначала цветы просто растут на склонах, и они хороши такие, какие они есть, и там, где они есть. Потом прекрасный человек начинает улучшать эти цветы, но вместе с его частью цивилизации приходит и другая, и каток закатывает в асфальт все, что растет. Именно этим кадром Иоселиани начинает свой последний (по времени) фильм «Шантрапа», снятый более пятидесяти лет спустя. В «Листопаде» (1966) умирает уже целый мир: правильный, неспешный, совестливый, в котором человек заботится о лозе и вине, а благодарное вино доставляет человеку наслаждение. Умирает, как только городские начинают производить вино в товарных количествах бригадами, на заводе, по плану.

С другой стороны, померла так померла

С этой точки зрения у чужаков, будь то городские, турки, буржуи или коммунисты, порок всегда один: они чужаки. Они ничего в наших делах не понимают, у них свои правила, и они неправильные. Патриархальный мир боится чужих именно поэтому. Турки в спектакле «Пастораль» одеты в городские костюмы и шляпы — разве от них может быть что доброе! Коммунисты в «Листопаде» считают, что вино будет зреть согласно их квартальному плану — что с них взять! Поэтому задача героя, начиная со святого Георгия, — защищать правильные правила от неправильных, исправлять изъяны и возвращать починенное на место. С этой точки зрения между героями фильмов «Листопад» и «Жил певчий дрозд» (1970) разницы нет: один поправляет вино, другой — мелодию или пиджак, только, в отличие от святого Георгия, они просто люди: их время уходит, их силы малы, а круг починяемых вещей узок.

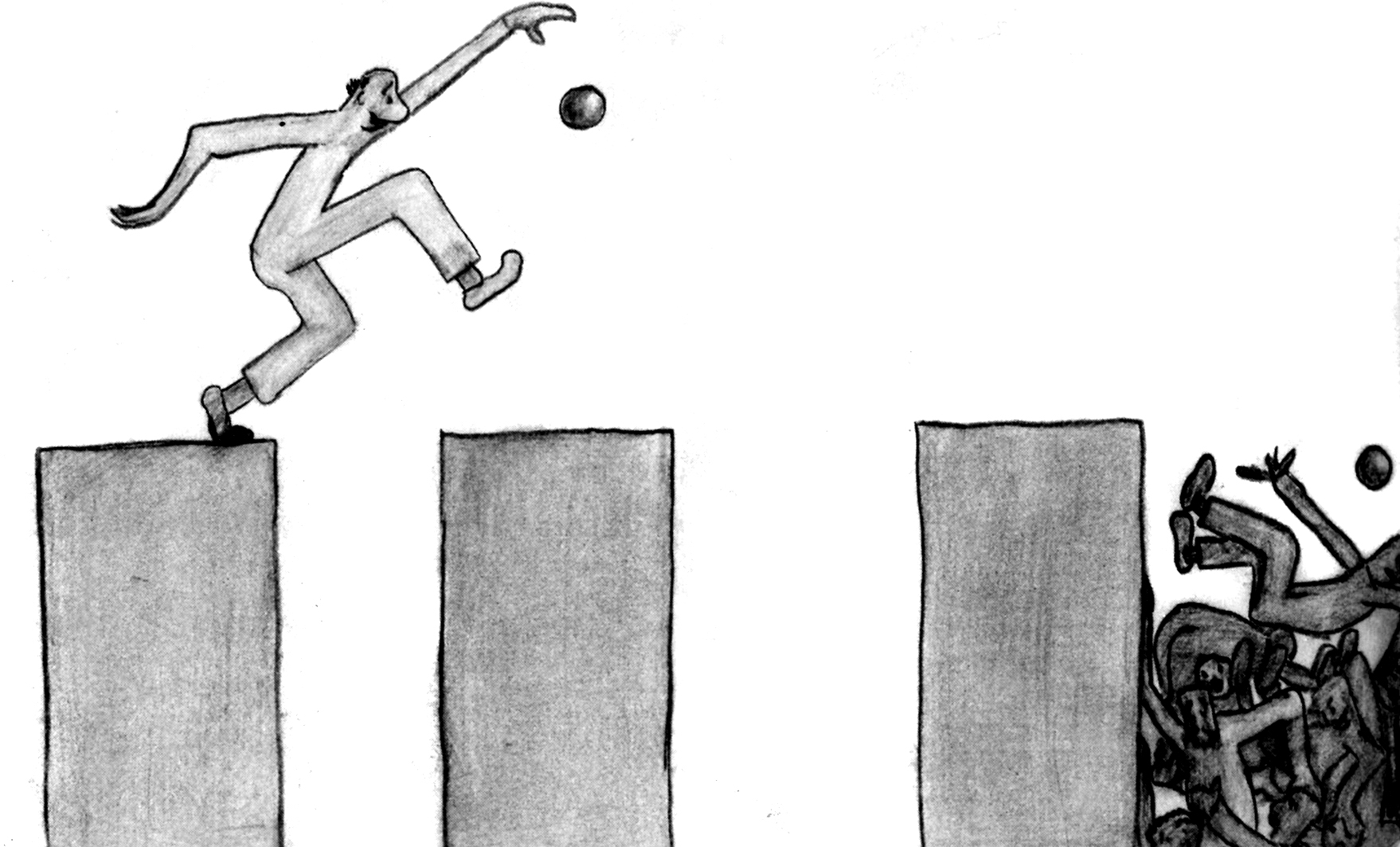

От того, как мы ценим их усилия, и зависит отношение к героям Иоселиани, их делу и перспективам апокалипсиса: либо мы грустим, что жалкие попытки несоизмеримы с разросшимся злом и все гибнет навсегда, либо радуемся: если зло не в состоянии заглушить даже малое усилие, оно бессильно, а смерть — просто часть жизни. Иоселиани с готовностью подбрасывает аргументы в обе стороны.

С одной стороны, в каждом фильме мы видим смерть утопии и вырождение. Раньше мир был свободен от зла, сейчас остались только островки. Люди на портретах всегда красивее, чем те, кто под этими портретами обедают. В какой-то момент исчезают и сами портреты: либо они перекочевывают в дома буржуа, а в комнатах аристократов по стенам уже не дедушки, а девушки, либо их потомки начинают есть где попало: на кухне, на бегу, в кафе. В конце концов штамповка фамильных портретов ставится на поток, как в «Утре понедельника» (2002). В принципе, история с портретами — универсальная схема порчи: раньше все было индивидуальность, нынче все штамп. Казалось бы, патриархальный мир в оппозиции новому времени всегда занимал полюс несвободы: куда ни кинь, все не от тебя зависит — ни сословие, ни образ жизни, ни ремесло. У Иоселиани все наоборот: человек, который прислушивается только к ритму природной и (или) родовой жизни или внутреннему голосу, больше ни от чего по-настоящему не зависит и поэтому живет свою жизнь, а не чужую. Люди поют хором не потому, что у них нет индивидуальной партии, а потому, что хор, который получается из их индивидуальных партий, гораздо красивее. И когда герой «Утра понедельника» говорит, что в его стране больше не поют за столом, это и есть смерть патриархальной утопии.

Поэтому человек на своем месте — всегда идиллия, будь он дикий африканец или бывший министр Франции

С другой стороны, померла так померла. Смерть у Иоселиани все больше и больше становится делом житейским, и отчаяние ранних фильмов постепенно сменяется взрослым принятием.

Крестьянин, холя и лелея барана, режет его без резиньяций — и сам помирает, как время придет, тоже без них. В «Шантрапе» дед время от времени проводит инвентаризацию и ехидно вычеркивает всех приятелей, кто помер. Его внук поднимает с пола старинную фотографию: «Кто это?» Бабушка, с чувством: «Твой дедушка! Ты похож на него!» На что дед, не отвлекаясь от вычеркивания, саркастически: «Выбрось эту фотографию!» Зачем фотография, если родной внук не узнает меня на ней? Этого человека больше нет, а я есть, и вспоминать меня рановато. В «Утре понедельника» два бомжа, нашедшие в стене сломанного дома шкатулку с письмами, сначала с интересом их читают, а потом пускают по ветру: это просто чужая мертвая жизнь, и автор совершенно не делает из этого трагедии. Антиквариат — удел выскочек, это им нужны чужие культурные слои за отсутствием своих, и в фильмах Иоселиани тому десятки примеров.

Так умеет жить шантрапа, человек несерьезный. Иоселиани постоянно выпячивает черты детского поведения в своих героях, но даже дети приспособлены к жизни лучше

Поэтому проблема не в том, можем ли мы удержать мир от конца света, и не в том, считать ли результатом наши жалкие к тому попытки. Все устроено так, как устроено. Но мы можем прожить свою жизнь, а можем не свою, и когда живем не свою — страдаем и мы, и мировое устройство. Поэтому настоящая свобода в том, чтобы узнать свое; найти его среди вороха возможностей, без разбору вываленных на голову современностью. Поэтому человек на своем месте — всегда идиллия, будь он дикий африканец или бывший министр Франции. Поэтому детство всегда утопия — в нем нет выбора, все данность и незыблемость, и все на своем месте. Поэтому задумавшийся и потерявшийся будет маяться, пока не найдется. Поэтому попавший в плен к суете и вещам никогда не найдется и будет маяться. Проблема героя Иоселиани в том, что он задумывается.

Авара, кинто, шантрапа

В начале фильма «Шантрапа» Нико, начинающий режиссер, показывает Барбаре, другу детства, ныне жене высокопоставленного чиновника, свою картину, и героиня советует «подумать еще». «Я только это и делаю», — отвечает герой, после чего следует титр: «Шантрапа». В этом же фильме, когда Нико, уже во Франции, сочиняет своего персонажа, единственное, что он может о нем придумать за шесть часов работы: «Он ушел, насвистывая» — и это бесит даже его машинистку-сочувственницу.

Ушел, насвистывая. Герой Иоселиани только и делает, что думает, но мысли его легки. Легкомыслие мешает герою вписаться и в коммунисты, и в буржуи, и вообще куда бы то ни было. Авара, кинто, шантрапа — типаж тбилисской жизни, попавший в шаржи и зарисовки уже в начале XX века. В тбилисском словаре это все синонимы бездельника, шалопая, зеваки, гуляки, человека несерьезного, не умеющего заняться делом зарабатывания денег, делающего что придется, зато знающего толк в пирушках — и в том, как извлечь из беспечности наслаждение.

Простаки Иоселиани любопытны, но задумчивы

В документальном фильме «Мой друг Отар Иоселиани» (2012) Юрия Роста Иоселиани говорит так: «В Грузии и, может быть, в Армении есть какая-то древняя традиция жить на этом свете. Быть бедным и беспечным — это уважительно и почетно». Беспечность как род аристократизма: не гнаться вместе со всеми за чем-то, не относиться слишком серьезно к деньгам, почестям и способам их добыть, не зависеть от приличий и обыкновений, но уметь наслаждаться самим течением жизни, с любопытством глазея по сторонам.

Рисунок Отара Иоселиани

Так умеют жить аристократы, бомжи, неразумные дети и ироничные старики. Особенно старики, которые у Иоселиани главные хулиганы и бузотеры. Так умеет жить шантрапа, человек несерьезный. Иоселиани постоянно выпячивает черты детского поведения в своих героях, но даже дети приспособлены к жизни лучше: они умеют хитрить и постоянно поучают героев-простаков и защищают их, как младших братьев. В фильме «Жил певчий дрозд» Гия совершенно по-детски залезает под стол, заметив нежеланного визитера, — и соседские дети немедленно включаются в игру, делают невинные лица, мотают головами, а потом снисходительно говорят герою: «Он ушел, вылезай». В «Листопаде» сын директора завода говорит Нико после очередной стычки героя с начальником: «Разве можно с ним так разговаривать? С ним надо хитрить. Нельзя так». Приличных же взрослых это ребячество непритворно бесит. Приятель Нико, человек серьезный, видит, как Нико гоняет в футбол в первый же свой обеденный перерыв, и вскипает от возмущения: «Какой у тебя будет авторитет?» И каждый раз герой в ответ улыбается той самой улыбкой, которую мы запомним по финалу: и когда играет в футбол, и когда заглядывает за девушкин забор, и когда заливает желатин в злосчастный бут. Есть вещи, которые не получаются у настоящих взрослых, потому что они, взрослые, знают, что «все равно не получится». Такие вещи получаются только у простаков, шантрапы.

И только прирожденный зевака всегда один и может выхватить что-то из реальности и увидеть то, что не видит больше никто

Но и простаки у Иоселиани не совсем правильные. Классический простак силен отсутствием рефлексии, его взгляд незамутнен и открыт. Простаки Иоселиани любопытны, но задумчивы. В отличие от рефлексирующих интеллигентов — работников умственного труда, вперяющих взор преимущественно внутрь, задумчивость героев Иоселиани — прямое следствие любопытства: нужно же понять, что ты увидел: что это такое, как устроено и какой из этого следует вывод.

Когда в «Шантрапе» Иоселиани наконец решается высказаться без обиняков по поводу собственной профессии и воспроизвести точку зрения общественности на нее, результат получается саркастический. Кино — вещь дорогая, трудная, при этом эфемерная и бесполезная с точки зрения общественной пользы. А также оплаченная кем-то возможность для режиссера-эгоиста «удовлетворить свои интересы за общественный счет», плод личного легкомысленного любопытства, сомнительных идей и скверного характера. В общем, не настоящее дело, а так, баловство, негожее для серьезного человека. Каторжный труд в кадр, конечно, попал, но увиденный сквозь призму того же общественного мнения: боже мой, зачем так надрываться? Кому оно надо? Разве есть какой-то прок от этих терзаний?

Для Иоселиани родство шантрапы — зеваки, немедленно оказывающегося в средоточии чужой жизни, если она хоть чем-то любопытна, — и кинематографа неоспоримы. У Гии в фильме «Жил певчий дрозд» редкий талант не пропустить ни одного объектива, мимо которого он пробегает: микроскоп, телескоп, теодолит, кинокамера. (Невозможно не вспомнить документальные съемки Иоселиани за работой с оператором, когда он, соображая, как все будет выглядеть в кадре, все время приставляет к глазу прямоугольный монокуляр). Обычные люди отвлекаются или оборачиваются только на что-то сногсшибательное: красивую девушку или чужую смерть; толпа зевак собирается тогда, когда кто-то дерется или попадает под машину. И только прирожденный зевака всегда один и может выхватить что-то из реальности и увидеть то, что не видит больше никто. И, как платоновский герой, впасть от увиденного в «задумчивость среди общего темпа труда». Правда, в отличие от указанного персонажа, неглубоко и ненадолго.

Даже война превращается в театр: стоит боевикам начать палить из пушки, как зеваки мгновенно собираются на безопасной стороне улицы и начинают комментировать и давать советы

Но соглядатайство — вещь щекотливая, и это Иоселиани тоже обыгрывает с неизменным ехидством. Чужой любопытный взгляд есть род вторжения, и в «Шантрапе» это предъявлено даже с некоторой прямолинейностью. К примеру, такой эпизод: камера длинным планом движется вдоль декорации, но на границе ее не выключается, и, когда актер выходит за пределы съемочного павильона, снимает китель и садится покурить, он все еще в фокусе и все еще герой кино. Именно в «Шантрапе» камера постоянно выходит за рамки кадра: снимает, как герои входят на площадку и выходят; снимает, как съемка заканчивается, все прибирают павильон и только старуха актриса одиноко сидит в пустеющей комнате и почему-то не торопится домой… Что это за пристальный взгляд? Почему не выключается камера, когда дело сделано? В какой момент любопытство превращается во вторжение, подслушивание и подсматривание? Благородный зевака у Иоселиани и бесконечные соглядатаи, подсматривающие в чужую замочную скважину, в глазок в двери, в особистскую камеру в стене, — антиподы, но и родственники: друг другу и кинокамере.

И жизнь незамедлительно реагирует на все эти недреманные очеса. В «Шантрапе» притворства и игры в «реальности» явно больше, чем в «кино». Члены худсовета перед встречей с режиссером сначала репетируют свои реплики. Перед визитом атташе по культуре каморку режиссера декорируют советскими артефактами, а после его ухода сразу убирают реквизит. И так далее и тому подобное, и списать это только на советское лицемерие не получится, потому что в несоветских фильмах Иоселиани все то же самое. Даже война превращается в театр: стоит боевикам начать палить из пушки, как зеваки мгновенно собираются на безопасной стороне улицы и начинают комментировать и давать советы (ср. «Грузия одна» и «Разбойники. Глава VII», 1996).

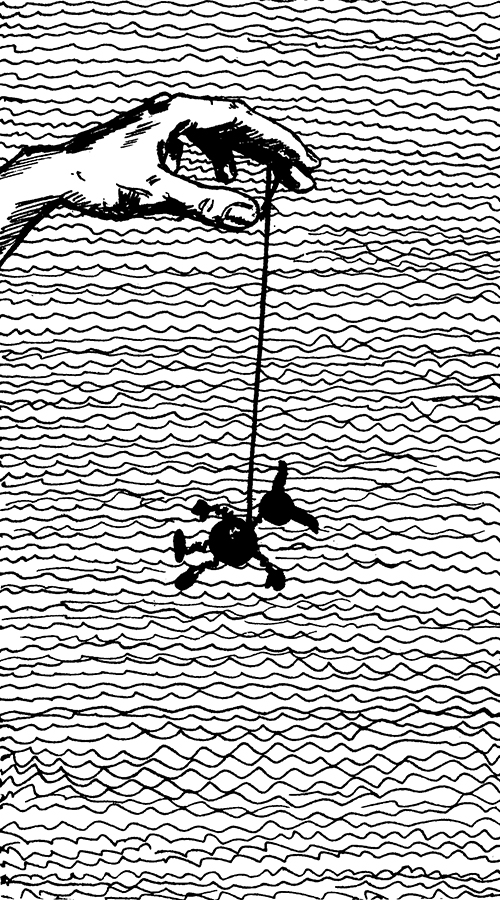

Пожалуй, это единственное, что в кинематографе Иоселиани поменялось всерьез: в ранних фильмах с простодушием могли прекрасно соседствовать лукавство, хитреца и всяческие комбинации, но никогда не было такого тотального притворства. Чем старше Иоселиани, тем больше в его кино мир тонет в фарисействе (правда, весело так тонет, не без удовольствия, по Кьеркегору: под аплодисменты зрителей). Простодушный и бескомпромиссный Нико, вернувшийся было из «Листопада», потыкавшись и побившись о реальность, сигает с мостков благословенной Грузии к русалке и уплывает куда подальше. Другое дело, что режиссер подшучивает над ним не меньше, чем над другими героями — да и над любимым делом, и над жизнью как таковой. Кажется, что голос Иоселиани в «Шантрапе» звучит совсем уж саркастически и идентифицируется не с Нико, а с его ехидным строптивым дедом. И когда Нико сбегает — дед остается на берегу. И камера остается с ним, а режиссер Иоселиани продолжает показывать нам свое кино. А мы продолжаем его смотреть.