Крах острова Крым

СЕАНС – 29/30

В 2000-м, на рубеже веков и тысячелетий, сенсационно «выстрелил» романом «Укус ангела» подчеркнуто камерный до тех пор Павел Крусанов. Если Виктору Пелевину в романе «Generation «P»» довелось подвести черту под девяностыми — или, вернее, поставить на них жирный крест, — то «Укус ангела» был воспринят чуть ли не всеми как прорыв в будущее: альтернативное будущее, разумеется, и, что еще важнее, — вариативное (как варьировались от «пропаганды русского фашизма» до «злобного глумления над имперским проектом» и оценки романа). Размышляя над причиной этого успеха, а точнее, меры этого успеха, я тогда же указал на поразительное сразу в нескольких отношениях совпадение: роман, посвященный восхождению к верховной власти в России некоего неприметного и никому не известного человечка, роман, который каждый волен был трактовать как угодно, причем не без оснований, почерпнутых из самого текста, — вышел как раз в то время, когда чуть ли не вся страна «в надежде славы и добра» приветствовала приход во власть подполковника КГБ Путина, при том, что «славой и добром» люди считали вещи совершенно разные, сплошь и рядом противоположные и даже взаимоисключающие. Роман воспринимался амбивалентно, и Путин воспринимался амбивалентно — и две эти амбивалентности совпали, как два туза в прикупе. Путин стал президентом, а его земляк Крусанов — живым классиком.

И этот мiръ — независимо от человеческих качеств и мировоззренческих позиций его творца — неизменно оказывается устроен как Освенцим

Важно, однако, подчеркнуть, что роман Крусанова прочитывался как бунтарский. Но если бы только это! Как бунт воспринималось и восхождение «серого подполковника» — ельцинского выдвиженца и назначенца, в рамках операции «Преемник» разыгрывающего роль анти-Ельцина!

Творческое сознание всегда фашизоидно. Между Творцом Всего Сущего и тварью дрожащей художник занимает промежуточную позицию сверхчеловека. Мораль он презирает, а при слове «культура» (мертвая культура!) хватается за маузер. Соперники — которых он не считает соперниками — нужны ему только затем, чтобы их уничтожить, потому что борется он не с ними, а, подобно Иакову, с самим Творцом. Борется за мiръ — и, будучи не в силах одержать верх, создает в конце концов мiръ собственный, в котором чувствует себя — и фактически является — Вседержителем. И этот мiръ — независимо от человеческих качеств и мировоззренческих позиций его творца — неизменно оказывается устроен как Освенцим.

Такова творческая фашизоидность первого порядка, но есть и фашизоидность второго порядка. Каким бы индивидуалистом ни был сам художник, в творчестве он апеллирует к коллективному бессознательному, включая самые темные атавистические инстинкты (и начиная с них), он — в меру сил и возможностей — перманентно провоцирует «восстание масс», он говорит: «Blut und Boden!» — и, по сути дела, не говорит ничего другого. А когда ему заказывают (методом «социального заказа» в том числе) что-нибудь оптимистично-умеренное (и хотя бы умеренно оптимистичное), у него не получается ничего — или все равно получается то же самое.

На протяжении девяностых в нашей литературе, уже отвергшей «социалистический выбор» и хорошенько оттоптавшейся на имени Сталин и на мавзолейной мумии, существовал щедро авансированный заказ на «капиталистический оптимизм» — на, условно говоря, «Остров Крым» во всероссийской, но по-западному глянцевой упаковке. Конкретные предложения — от чикагских мальчиков, как их тогда называли, а чуть позже — от Березовского, Гусинского и Ходорковского — получили, допустим, Михаил Веллер и Александр Мелихов; изрядную премию «за творческую пропаганду капитализма» (хотя сформулировано это было как-то по-другому, через понятие «либерализм») учредило на спонсорские деньги нищее «Знамя»; на ту же мельницу лили воду институт русского Букера и множество зарубежных премий (те же люди и те же принципы торжествовали и при присуждении Государственной), не говоря уж об «Открытом обществе» Джорджа Сороса. Людей покупали членством в ПЕН-клубе, грантами, стипендиями, зарубежными командировками и лекционными турне — и люди, разумеется, покупались. Или, конечно же, продавались. Вот только не получалось у них ничего — или получалось заведомо фашизоидное (второго порядка), как, скажем, у букеровского лауреата Владимира Маканина или председателя одного из букеровских жюри Михаила Кураева.

«Патриотическую», по самоопределению, литературу (Распутина и пр.) я здесь вообще не рассматриваю — она все десятилетие пребывала в изоляции, в карантине, в творческой резервации; речь идет исключительно о «демократах», «либералах» и «консерваторах» — все они, кроме откровенно третьесортной эмигрантской швали, безуспешно пытались, вынеся по частям с завода, собрать капиталистический пылесос — и получался у них в лучшем случае автомат Калашникова. К концу девяностых — с их явно катастрофическими ожиданиями, антиутопией и «чернухой» (в лучшем случае — с тотальной иронией) как адекватными эсхатологическим настроениям жанрами — крах проекта «Остров Крым» обозначился окончательно.

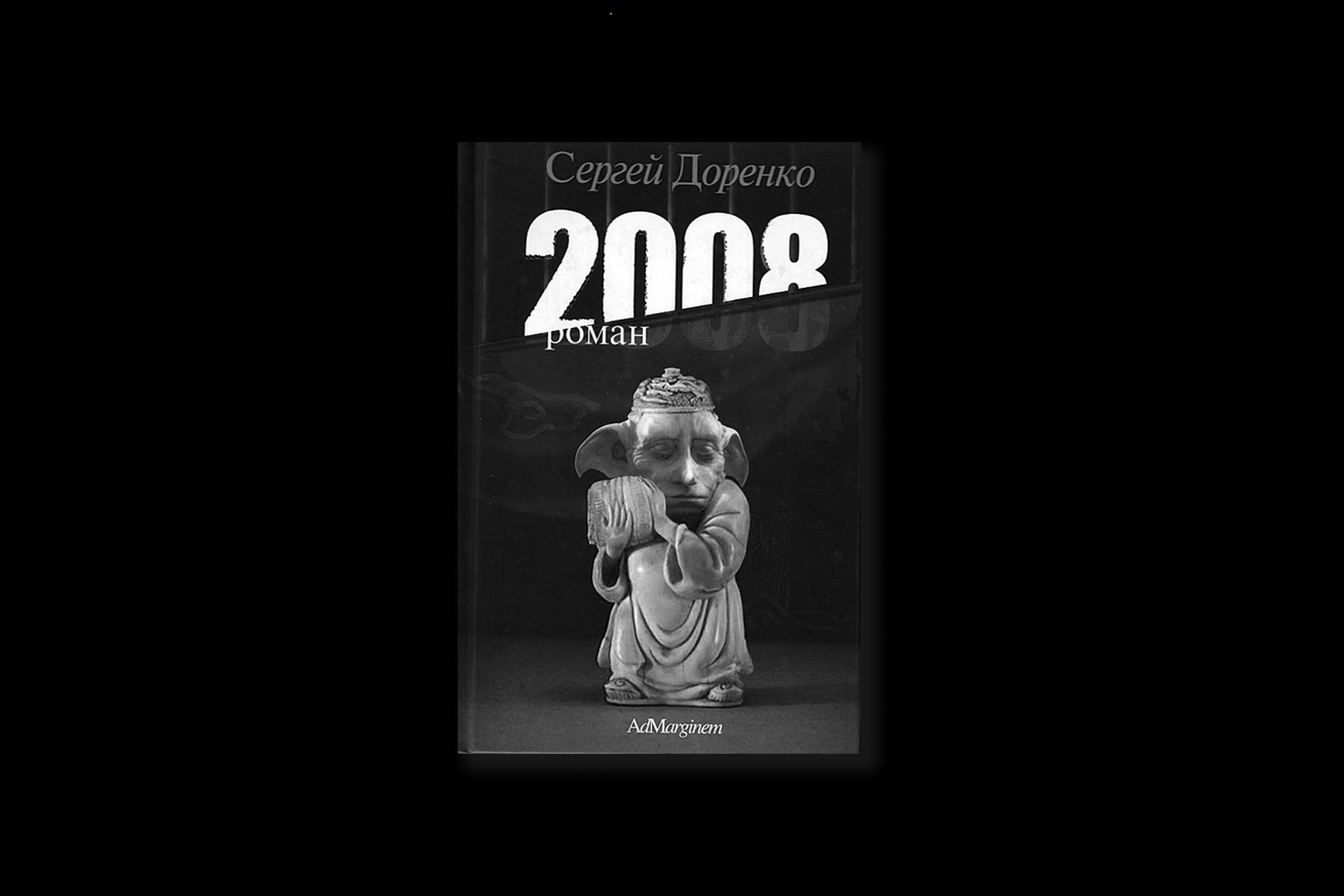

Бунтарство сразу же приняло антипутинский (или, как выразился в жанре либерального доноса критик Немзер, антигосударственный) характер. «Господин Гексоген» Александра Проханова — роман «патриота», встреченный на ура значительной частью либералов (или уже былых либералов?), — послужил точкой отсчета. Сочинения в «антигосударственном» жанре, как правило, подписанные звучными именами, начали появляться чуть ли не ежеквартально — вплоть до «2008» Сергея Доренко и памфлета «Лимонов против Путина»… Любопытной разновидностью антипутинского романа стали «Большая пайка» и, в особенности, «Меньшее зло» — апологетика Бориса Березовского, предпринятая его другом и сподвижником Юлием Дубовым, а также и другие произведения, написанные во славу опальных олигархов, прежде всего, Ходорковского. Причем выяснилась любопытная вещь: прозаикам и публицистам, бессильным воспеть капитализм как таковой, удалось сделать это по контрасту, выигрышно противопоставив ворюг кровопийцам, а точнее, заведомых ворюг — заранее подозреваемым в кровопийстве властям.

Впрочем, наряду с, условно говоря, политическим романом дух бунтарства овладел и литературой бытового содержания (но все же не масскультом), придав ей неслыханную доселе асоциальность с выраженным антибуржуазным уклоном. Сергей Болмат («Сами по себе»), Гаррос-Евдокимов («(голово)ломка») и даже Татьяна Москвина («Смерть это все мужчины») не только возопили по-цветаевски: «С волками площадей отказываюсь выть!» — но и принялись этих самых волков (слава богу, исключительно компьютерной мышкой) поодиночке и целыми стаями отстреливать.

Отстреливаемые буржуины не сразу, но организовали вооруженную оборону: Владимир Спектор, Оксана Робски, Сергей Минаев (в порядке публикации первых вещей) заговорили о презрении к «взбесившемуся обывателю» (а именно так, напомню, характеризовал фашистов Лев Троцкий), а точнее, разумеется, — к взбесившемуся клерку, к взбесившемуся интеллигенту, взбесившемуся и вообразившему себя писателем-вседержителем. Правда, претензии денежных мешков на новую — чуть ли не жертвенную — элитарность оказались в литературном смысле недостаточно обеспечены. Богатые тоже плачут, но Москва не верит их слезам.

Взбунтовались в литературе и парии — от косноязычных «телок», которым надоело быть только «телками», до замшелых теток, от «мастеров низшего пилотажа» до мелких драгдилеров, прогоревших коммерсов и пустившихся в бега правильных пацанов. Читатель простит, если я в данном случае обойдусь без конкретных примеров. Однако, поверив их совокупному литературному свидетельству, понимаешь: на блаженном острове Крым втихомолку точат ножи и они. Не зря же получил такое широкое распространение миф о больных СПИДом, из мести кусающих почтенную публику прямо на улице. Месть — ключевое слово; любой бунт рождается из желания отомстить.

комбинацию из трех пальцев сложить куда легче, чем из трех десятков людей и минимум трехсот тысяч долларов

Особый случай литературного бунтарства — феноменальное по объему и крайне разнородное по качеству творчество Дмитрия Быкова. Быков бунтует прежде всего против недостаточного внимания к собственной персоне; этот мятеж уже следует называть иначе — Быков стал знаменитостью, но (как в милицейском протоколе из анекдота) «убрал, но не прекратил». Подлинная причина моноспектакля «Двенадцать разгневанных мужчин» отпала — и ярость, да и вдохновение приходится имитировать.

Нечто весьма похожее произошло ближе к середине нулевых и с Прохановым: после присуждения писателю «НацБеста» за все тот же «Гексоген» он вошел в литературный и прежде всего телевизионный истеблишмент на правах чуть ли не официально провозглашенного «клеветника России». И дело, разумеется, не в градусе «антигосударственной клеветы» (Проханов ее ничуть не разбодяжил), а в ее стилистической витиеватости — и хотя бы поэтому нулевой опасности для власть предержащих. Осознавая это, писатель выпустил в 2006-м откровенную и сознательную автопародию — роман «Теплоход «Иосиф Бродский»», — в которой смеется (в том числе и не в последнюю очередь) над собой в литературно-профетической своей ипостаси.

Случай Проханова вроде бы подтверждает приблизительные, слишком приблизительные, на мой взгляд, рассуждения Михаила Ямпольского об адаптации бунтарей режимом и о социально-психологической исчерпанности любого бунтарства. Монолог Ямпольского строится по распространенной на Западе якобы философской схеме: сначала вбрасывается тезис, трактуемый почему-то как аксиома, потом на основе «аксиомы» строится эвристическая модель — и наконец уже под нее подгоняется вся конкретика. А почему, собственно, «машиной желания» (в терминах Ямпольского) является консумация (или, допустим, Интернет), а не Царство Божье? И разве церковь (независимо от конфессии) не развивается тысячелетиями по законам сетевого маркетинга? И не гибнут, устремляясь в мусульманский рай, бунтари-шахиды? Осознай первое, признай второе, засвидетельствуй третье, — и слух о смерти бунтарства в плавильном котле общества потребления окажется, мягко говоря, преувеличенным. Что же касается Проханова, да и Быкова — с их почти тридцатилетней разницей в возрасте, — то и там и тут рука бойца колоть устала, но махалово продолжается по инерции. По инерции, но тем не менее продолжается!

Разумеется, литературное бунтарство есть замещение другого бунтарства — подлинного. Наличие изрядного — и все множащегося — числа певцов во стане русских воинов рельефно подчеркивает вопиющее отсутствие самого воинства (не говоря уж об отсутствии стана). Кукиш в кармане, к которому все привыкли в годы застоя (и который безуспешно пытались преобразовать в трехперстье на протяжении всех девяностых), оказался извлечен из широких штанин и показан властям — и политическим властям, и экономическим. Грозящим нам, соответственно, смертью или голодной смертью (по Марксу). Сегодняшняя реальность, однако, в том, что ни тем ни другим они не грозят — или, вернее, бессильны реализовать исходящую от них угрозу.

Литературное бунтарство заметнее, допустим, киношного — но только потому, что комбинацию из трех пальцев сложить куда легче, чем из трех десятков людей и минимум трехсот тысяч долларов. Да и персонифицированнее это выходит, а значит, и нагляднее.

Ну и, наконец, сегодняшние писатели в основном народ молодой и — в силу не столько объективных обстоятельств, сколько некоего общего разгильдяйства — бедный. Молодой (Проханов с Лимоновым, да уже и Быков — исключения, подтверждающие общее правило), злой, голодный — классическая формула предпосылок для бунта. Предпосылок для которого хоть отбавляй и в жизни — вот только никому его не хочется. Никому, кроме разве что нацболов.

И как раз нацболы (и о нацболах) пишут сегодня в формате художественной литературы интереснее и свежее всего. (Подробно я рассмотрел этот вопрос в статье «Нацболь», деловая газета «Взгляд», 12 мая 2006.) Нацбольская — и по партийной принадлежности авторов (начиная с Захара Прилепина), и по духу проза завоевывает одни литературные позиции за другими, проповедуя прежде всего жертвенность как выход из личного тупика и кровавое насилие как выход из тупика общественного. Правда, идет ли подготовка к всамделишному восстанию, или же имеет место очередное его замещение, я на данный момент судить не возьмусь. Конечно же, в той или иной мере происходит и то и другое — но вот какая тенденция возобладает?

Читайте также

-

Как сберечь — нет ли средства, нет ли, нет ли, есть ли...

-

Синефильская Россия — Десятка лучших в моменте

-

«Учиться воздуху» — О последней мастерской Сергея Соловьева

-

Кукарача-синефилия — Советы музыкального подполья

-

Не время для... — 2023 в российском кино

-

Вечная весна в золотом городе — Лучшие мультфильмы 2023 года