Розанов о Суворине

А мой фельетон о Леонтьеве Суворин не принял. «Я не могу

печатать того, что не понимаю», — пишет мне умный старик,

хотя излишне простой, элементарный.

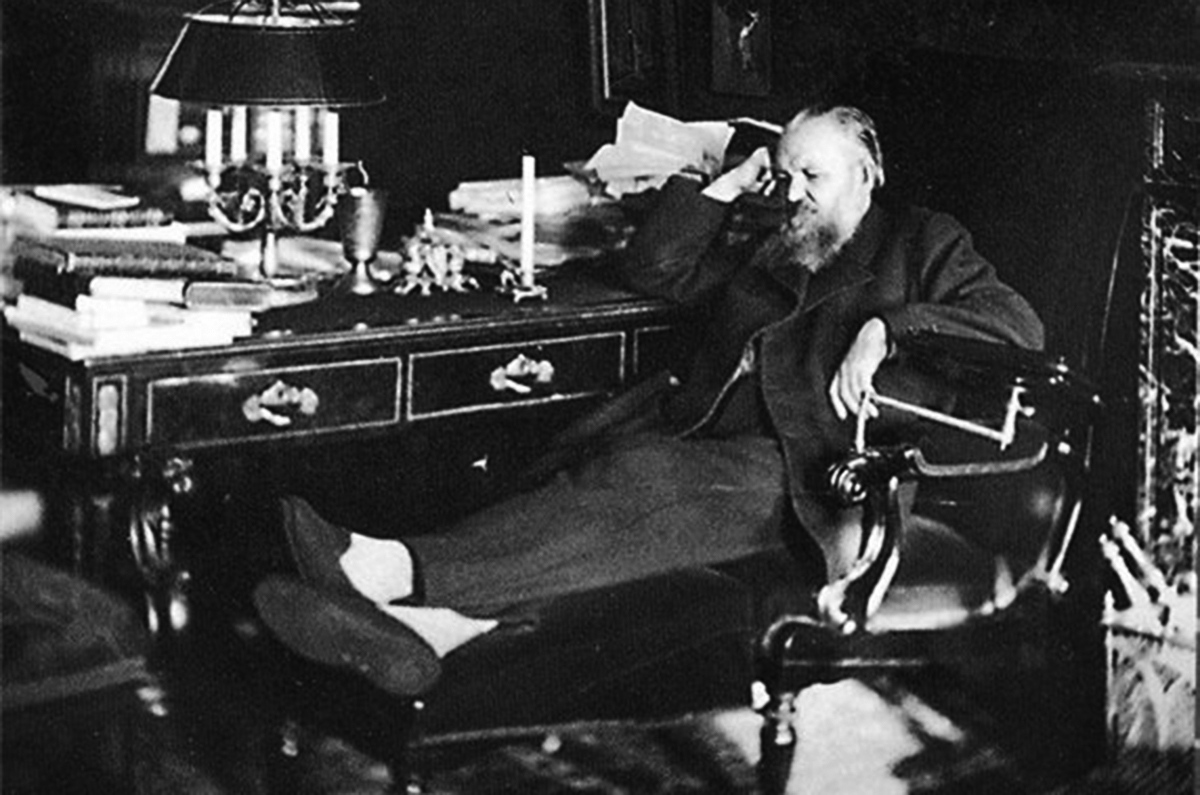

С 4-мя миллионами состояния, он сидел с прорезанным горлом в глубоком кресле.

Это было так: я вошел, опросил Василья, «можно ли?», — и, получив кивок, прошел в кабинет. Нет. Подошел к столу письменному. Нет. Пересмотрел 2–3 книги, мелькнул по бумагам глазом и, повернувшись назад, медленно стал выходить…

На меня поднялись глаза: в боку от пылающего камина терялось среди ширм кресло, и на нем сидел он, так незаметный…

Если бы он сказал слово, мысль, желание, — завтра это было бы услышано всею Россиею. И на слово все оглянулись бы, приняли во внимание.

Но он три года не произносит уже никаких слов. 78 лет.

Я поцеловал в голову, эту седую, милую (мне милую) голову… В глазе, в движении головы — то доброе и ласковое, то талантливое (странно!), что я видел в нем 12 лет. В нем были (вероятно) недостатки; но в нем не было неталантливости, ни в чем, даже в повороте шеи. Весь он был молод и всегда молод; и теперь, умирая, он был так же молод и естествен, как всегда.

Пододвинув блокнот, он написал каракулями:

— Я ведь только балуюсь, лечась. А я знаю, что скоро умру.

И мы все умрем. А пока «не перережут горла» — произносим слова; пишем, «стараемся».

Он был совершенно спокоен. Болей нет. Если бы были боли — кричал бы. О, тогда был бы другой вид. Но он умирает без боли, и вид его совершенно спокойный.

Взяв опять блокнот, он написал:

— Толстой на моем месте все бы писал, а я не могу.

Спросил о последних его произведениях. Я сказал, что плохи. Он написал:

— Даже Хаджи-Мурат. Против «Капитанской дочки» чего же это стоит. Г…

Это любимое его слово. Он любил крепкую русскую брань: но — в ласковые минуты, и произносил ее с обворожительной, детской улыбкой. «Национальное сокровище».

Он был весь националист: о, не в теперешнем, партийном смысле. Но он не забыл своего Воронежа, откуда учителем уездного училища вышел полный талантов, веселости и надежд: в Россию, в славу, любя эту славу России, чтобы ей споспешествовать. Пора его «Незнакомства» неинтересна: мало ли либеральных пересмешников. Трогательное и прекрасное в нем явилось тогда, когда, как средневековый рыцарь, он завязал в узелок свою «известность» и «любимость», отнес ее в часовенку на дороге, и, помолясь перед образами, — вышел вон с новым чувством. «Я должен жить не для своего имени, а для имени России». И он жил так.

«Опавшие листья» (1), май 1912 г.

Употребляя ходкое теперь слово «фракция», можно сказать, что нельзя вообразить человека, который так мало способен был бы приписаться к какой-нибудь «фракции», как он. Это был русский ум, а не «фракционный» ум; это был русский характер, а не «фракционный» характер. То, что он всегда стоял на своих собственных ногах и никогда не хотел думать чужою головою, как равно то, что он никогда, никому и ничему не отдавал в плен своего сердца, — было одною из главных причин той многолетней тайной и явной злобы, которая кипела вокруг него, но которая всегда была по своему происхождению «фракционной».

Многие всяческою ценою готовы бы были купить свободную голову Суворина; но свободную голову Суворина никому не удалось купить. И эта свобода Суворина была главным источником ожесточения против него многочисленных и часто могущественных литературных течений и политических партий. Но он понимал, что Россия спрашивает от него таланта и труда и что это нужно и полезно России в гораздо большей степени, чем те мелкие перегородки, которыми перегородилось и искрестилось русское общество.

Юбилейная статья «50-летие А. С. Суворина». «Новое время», 27 февраля 1909 г.

Он был всегда ясен, прост и в высшей степени натурален. Никогда не замечал в нем ни малейшей черты позы, рисовки, «занятости собою», — черты почти все общие у журналистов. Никогда — «развалившийся в креслах» (самодовольство), что для писателя почти что Царство Небесное.

«Опавшие листья» (2), август 1912 г.

Если столько у меня просят, сколько же у Суворина просили?! Видал письма — и он все удовлетворял. И ни один, когда он умер, не прислал телеграммы, письма: «Он мне помог, — вечная ему память!»

«Сахарна», июнь 1913 г.

Бедный и милый Суворин. Вечная ему память. Дети мои никогда не должны забывать, что, если бы не он, я при всех усилиях не мог бы им дать образования. До поступления в «Н. Вр.» ежемесячно не хватало, и ни о плате за учение, ни о «мундирчике» не могло быть и речи. И бедные дети мои, эта милая Таня и умный Вася, — жались бы в грязных платьицах в углу, без книг, без школы. […]

Когда я думаю, что мои дети действительно не получили бы без Суворина образования, и до сих пор в страхе и отвращении сжимается мое сердце.

«Сахарна», 29 октября 1913 г.

Года 3–4 назад, когда Ив. В. Жилкин (прелестный «трудовик») говорил с симпатией и, во всяком случае, без вражды о «Нов. Вр.» и Суворине и я наивно ему сказал: «Отчего бы вам не писать у нас?» — засмеялся своим добрым и спокойным смехом и сказал:

— Что же бы из меня сделали газеты, если бы я стал писать в «Нов. Вр.».

(Следует сказать, что товарищ его по 1-й Г. Думе, гораздо более его радикальный и разрушительный, помещал анонимно статьи в «Н. Вр.»; и вообще-то «у нас все почти бывали».)

«Сахарна», 9 ноября 1913 г.

Не знаю, как теперь, — но до 1904–1905 гг., когда я писал много передовиц в «Нов. Вр.» и вообще теснее стоял к средоточию газеты и, так сказать, к ее гражданскому и общерусскому делу, — я чувствовал ее отношение к другим газетам. Было впечатление, как бы этих других газет не было. «Нов. Вр.» терроризировало все другие газеты, притом не замечая вовсе их, не замечая своего до известной степени ужасного дела. Суть этого «террора», не замечаемого вовсе редакциею «Н. Вр.», заключалась в том, что голос всех других газет — притом довольно читаемых — был до того глух в России, до того на них всех, кроме одного «Нов. Вр.», не обращал никто внимания, — не считались с ними, не отвечали им, не боялись их ругани и угроз и, увы, не радовались их похвалам и одобрениям, как бы они все печатались на «гектографе» и вообще домашним способом, «еще рукописно» и «до Гуттенберга», как ученические школьные журнальчики. Было что-то малолетнее и никому не нужное в них. Между тем пописывали (там) и профессора. И вот эти тоже «профессора», голос которых в самом «Мин. нар. просвещ.» не обращал на себя никакого внимания, если они не печатались на столбцах «Нов. Вр.», — чувствуя полное свое бессилие сказать что-нибудь громко без связи с «Нов. Вр.», — и это года, и долгие года, накалились таким бешенством против «Нов. Вр.», какое вообще не имеет параллелей себе иначе как разве в классическом и библейском мире. […] На много лет, на десятки лет, — «Нов. Вр.» сделало неслышным ничей голос, кроме своего. Шперк, который понимал практические дела как-то лучше и яснее моего, говаривал: «Пока я не буду печататься в «Нов. Вр.», я считаю, что я вообще нигде не печатаюсь». […] Отсюда напомнившие мне это недавние слова П. П. Перцова: «Когда была напечатана первая статья моя в «Нов. Вр.», в пору «Нового Пути», — то Дим. Серг. (Мережковский) сказал мне […]: «Вот и отлично, Петр Петрович, что вы прошли в «Новое Время», — за вами и я пройду». Отсюда бешеные порывы, — до слез каких-то, пройти в «Нов. Вр.». При этом все […] ругали «Нов. Вр.» и видели (не все истинно, но кой-кто и истинно) его дефекты. «Ругают», а «только бы пройти сюда». Один из старых членов редакции мне сказал как-то […]: «Вы не знаете, какие лица просились к нам, присылали статьи. Но мы отказывали, видя, что тускло написано». Таким образом, «вся литература побывала тут», но… «много званых, а мало избранных». В этом и секрет бешенства, и притом единственный секрет. Вся почти литература просилась: а вы понимаете, что значит обида «не быть принятым», — понести рукопись, свернутую в трубочку, назад, к себе, домой. «Не приняли. Не нужно». […] Семенов-Тяньшаньский (академик, географ) печатается, — иногда мелким шрифтом (шрифт всегда по усмотрению редактора) и, очевидно, «с удовольствием». Да и как иначе: все читают, все внимают, вся Россия слушает каждое мое слово, всякую мою мысль. За «таким делом» побежит всякий, и академик, и герой войны. Это «открытие книгопечатания». Теперь: не будь «Нов. Вр.», — их всех «слушали бы», ибо не было бы неравенства и преимущественности. «Нов. Вр.», достигнув (черт знает какими путями) колоссальной преимущественности, как бы всех «их», всю печать — спустила в какой-то погреб небытия, к качествам «гектографа» и писания для себя. «Ты, Рцы, гениальный человек. Так думаешь, и мы не оспариваем. Но тебя никто не видит и не слышит… Мы, положим, и дураки сравнительно с тобой, но наши разговоры вся Россия слушает, интересуется ими и о них, в свою очередь, разговаривает». Это почти «безумное» положение вещей, может быть, почти «преступное», — коего как-то сумел достигнуть старик Суворин, и оно спокойно держится, без всякого потрясения, и теперь, — действительно удивительно, и может быть, не бывало в мире печати. При этом нужно иметь в виду изумительную распущенность и халатность в самой редакции, в ее «кабинетах», проистекающую из полной уверенности, что «все так и останется». Я никогда не видал, чтобы деятельность редакции была напряжена, старательна «на этот час», «на эту неделю». Мож. быть, в России многое «трясется», но в «Нов. Вр.» ничего не «трясется». Вот Богачев бредет с сигарой, вот «кой-кто» не совсем трезвый. Все ругают редактора, что «не прошла моя статья», почти вслух и ему в лицо, и он курит папиросу и ничего не отвечает. Играют в шахматы. «Кажется, нигде и никаких событий не происходит». Этот полный и постоянный покой редакции проистекает из уверенности, что «с газетой ничего не случится» — одно и что «мы делаем доброе для России дело» — другое. Я много слышал со стороны: «Как отлично держится «Нов. Вр.» (в процессе Ющинского): между тем никто «не держался», никакого напряжения не было, а только «Меньшиков писал свои статьи»; и «Розанов писал свои статьи». […]

В «Нов. Вр.» есть много удивительного. Кой-что есть даже иррациональное. «Иррациональные-то вещи и удаются». Это — так спокон веков. «Черт свистит в дудку, а люди танцуют».

Но добрый Суворин верил в Бога, и я верю, что «свистит ангел». Добрый Ангел Русской Земли.

«Сахарна», 19 декабря 1913 г.

«Не пришли к Суворину» (в юбилей) очевидно составило какую-то конспирацию, и были «уговоры не прийти»: ибо не только тогда кричали во всей печати: «Мы не пришли», но, когда я издал его письма и сказал, что «он не обиделся», никто не поверил, а все стали уверять, что «ему было очень больно».

Но уверяю, что больно не было. Это я знаю, как «свой человек там».

Но отчего? Об этом я размышлял.

«Не пришли» все те, которые были чем-нибудь обязаны Суворину.

Естественно, «не пришел» Амфитеатров, забравший шесть тысяч аванса, вышедший из газеты и даже не сказавший «уплачу», и не уплативший, и несмотря на успехи «России», т. е. уже начавший загребать деньги.

Столь же странно было бы сказать старику: «Здравствуй» — Мережковскому, коего даром объявления в «Нов. Пути» печатал Суворин. И свидания с коим столько раз он (Мер.) просил через меня. Но я, зная, что ничего не выйдет, и зная взгляд старика на Мер., уклонялся исполнить просьбу друга.

Стыдливые истины.

И «не пришел» никто из студентов и молодежи, за которых, по письмам, не видя их в лицо, «распоряжением на контору» уплачивал Суворин (плата за учение, — так помощь).

Милый, прелестный старик. Как я чту твою память. Она вся благородная. И как понятно, что тебе «не пожал руку» в 70 лет неблагородный век.

И что ты остался спокоен и после этого продолжая делать добро людям, которых никогда даже в лицо не видал.

А Изгоев, как черная собака, писал о нем сейчас после «†»: «сын безграмотной попадьи и битого фухтелями николаевского солдата».

«Сахарна», 18 декабря 1913 г.

Суворин не только не был смущен, что к нему «не пришли», но и не обратил никакого внимания. Накануне и 3-го дня — я увидел его в ночи бродящим в халате по коридору, где уставлены в шкафах «комплекты» (Нов. Вр.) и старые журналы, начиная от «Современника». Помню, он так весело рассмеялся, встретив меня в одном из «переходов» этих нескончаемых редакционных складов. У него бывала эта улыбка, совершенно молодая, юная, светлая и невинная. Я ее знал и любил. Мы всегда с ним болтали «черт знает о чем», без всякой цели и направления. Кое-что в нем и во мне было схоже (этого ему и на ум не приходило): и вот я думаю это «инженерное трудолюбие» и «я люблю мой сад». У него «сад» — театр, актрисы, шумы; у меня — «античные монеты». […] Нужно сказать — издали и «не войдя сам в газету», я не имел ни о ней, ни о нем настоящего представления и кое-что (в тоне) и мне в ней не нравится. Но «все разъяснялось с отличнейшей стороны», как только приближался. Было маленькое легкомыслие, но не хвастовство. И т. д. «Все с грехом»: но «грехи» Нов. Вр. никогда не были грехами тщеславия, пустозвонства, жадности (денежной), подхалимства. Странно, что такая «литературная газета» на самом деле была очень далеко от гноящейся «литературности» и представляла «пунцовый халат Ал. Серг.», в котором тонул смеющийся… то смеющийся, то задумчивый… старик. Все его портреты (и молодые), для меня совершенно несносные, какие-то фальшивые и деланные, — вовсе не передают живого С-на, полного жизни, напряжения, ясности и доброты.

«Мимолетное», 25 апреля 1915 г.

Умер Суворин: но кругом его — дела его, дух его, «все» его. Так же шумит типография, и шумит газета, и вот-вот, кажется, «сходить бы с корректурой наверх» (в кабинет, «к самому»).

А нет его. «Нет», — и как будто «есть». Это между «нет» и «есть» колебание — какое-то страшное. Что-то страшное тут. […]

«Человек как будто не умирал»: и это до того страшно и чудовищно, для того, кто ведь действительно умер, и ему только то одно и важно, что его более нет и он перешел в какую-то новую действительность, в которой «газет уже во всяком случае нет».

И оставлен нами, суетящимися, «совсем один» в этой страшной новой действительности.

«Опавшие листья» (1), декабрь 1912 г.