Режиссер категории Бьетт — разговор с Пьером Леоном

СЕАНС – 49/50

— Пьер, расскажите, пожалуйста, о вашей первой встрече с Бьеттом.

— Это было в декабре 1980 года, на небольшом фестивале в Марсиньи, в центре Франции. Там была представлена несколько необычная двойная программа: с одной стороны — фильмы Поля Веккиали и те, что он продюсировал для «Диагонали», с другой стороны — панорама современного немецкого кино. Поскольку вокруг «Диагонали» было устроено множество празднеств, вся или почти вся их компания приехала в эту глубокую заснеженную провинцию: конечно же, сам Веккиали, Жан-Клод Гиге, Бьетт, Жерар Фро-Кутаз, актеры, разные ассистенты… Все мы обедали в одном ресторане, и беседы между ними и юными синефилами, которыми мы тогда были, завязывались сами собой. Но я в основном общался с Гиге, который был менее сдержанным, чем Бьетт. К тому же в ту пору фильмы Гиге мне очень нравились, тогда как фильмы Бьетта (он тогда только что закончил съемки «Вдали от Манхэттена») меня несколько пугали. Впоследствии мы регулярно пересекались, но наша настоящая дружба завязалась вокруг музыки, в то время, когда я писал рецензии на пластинки для Libération, между 1985 и 1988 годами. Бьетт в те годы вел радиопередачи на France Musique и, кстати, именно таким образом зарабатывал на жизнь.

— Вы сказали, что фильмы Бьетта вас тогда пугали. Почему?

— Они были очень загадочными. Я привык смотреть сложные, умозрительные фильмы, но я никогда не видел фильмов, настолько сбивающих с толку, тщательно продуманных и в то же время очень простых. Я отдавал себе отчет, что понимаю лишь половину из того, что они хотели сказать; я чувствовал, что там есть скрытая красота, ключами для понимания которой я тогда не обладал. Я был более восприимчив к отрывистому лиризму Гиге, чем к сумасшедшему, непринужденному реализму Бьетта.

— Бьетт был критиком и кинорежиссером, чье творчество (как статьи, так и фильмы) практически неизвестно за пределами Франции. И даже во Франции степень его известности намного уступает популярности, например, Сержа Данея. Как вы обьясняете эту ситуацию? И в этой связи чем является ваш фильм: данью уважения другу и мэтру или попыткой вернуть Бьетта на подобающее ему место в кинематографическом пантеоне?

— Бьетт сотрудничал с Cahiers du cinéma в течение двух разных периодов. Сперва — начиная с 1964 года (журналом тогда руководил Ромер, а потом, после его отстранения, Риветт): мне кажется, в те годы Бьетт писал о фильмах, которыми больше никто не хотел заниматься. В сентябре 1965 года он дезертировал из французской армии и сбежал в Италию, где жил до конца 1969-го. Там он сошелся с Пазолини, который оказал на него огромное влияние, а также с Бертолуччи, Лорой Бетти, Эльзой Моранте и другими. Именно в Италии он снял свои первые фильмы — четыре короткометражки. В те годы для него были особенно важны два режиссера: Штрауб и Оливейра (последнего он открыл для себя в Локарно, и его статья в Cahiers, посвященная этому мастеру, была всего лишь второй по счету — после статьи Базена).

Я не пытался раскрыть секреты нашей дружбы.

Когда он вернулся во Францию, Cahiers были в самом разгаре своего маоистского периода, и Жан-Клод осмотрительно держался в стороне от этих турбуленций. Он возобновил работу в Cahiers только после того, как там наступила некоторая «нормализация», и я бы сказал, что именно тогда он совершил настоящий прорыв в своем критическом письме, схожий, как мне кажется, с тем, что сделали в кинокритике в те же годы Даней и Скореки. Кроме переоткрытия творчества некоторых авторов (таких как Дуглас Сирк), все трое почувствовали, что практика синефилии должна вот-вот радикально измениться, и было необходимо, чтобы критика не осталась с носом. У Скореки это выразилось в радикализации его дискурса «против новой синефилии». У Бьетта мы скорее наблюдаем полную ревизию критического арсенала: с одной стороны, уже нельзя игнорировать присутствие телевидения; с другой стороны, фильмы приходят в кинозал все более и более изуродованные рекламой, пиаром, общественным мнением и слухами — как положительными, так и отрицательными. Тогда Бьетт ставит все фильмы (будь то старые или новые) и все условия их просмотра (будь то киноэкран или экран телевизора) на одну доску, обнажая таким образом различие между настоящим и актуальным, между тем, что останется, и тем, что сотрется.

Но, возвращаясь к вашему вопросу, я считаю, что нужно различать две вещи. У Бьетта-критика существует некоторая аудитория, и мне кажется, что его идеи о кино более или менее известны французским читателям и критикам. У него опубликованы два сборника критических текстов — «Поэтика авторов» (Poétique des auteurs) и «Что такое синеаст?» (Qu’est-ce qu’un cinéaste) — и дневник (Cinémanuel), что означает, что познакомиться с его идеями не так трудно — если, конечно, ты не слишком ленив, а лень как раз и характерна для квазибольшинства французских критиков. А вот Бьетт-кинорежиссер — это другое дело. Его фильмы очень редко показывают, иногда в Синематеке. Разумеется, он не так известен, как Серж Даней, но не стоит забывать, что Даней в течение многих лет руководил киноотделом одной из ведущих французских газет (Libération), где по определению ты более на виду, чем в редакции Trafic.

Chasse gardée был коммерческим провалом, почти комичным.

Что касается моего фильма, «Бьетт», мне трудно сказать, чем в точности он является. Жан-Клод был моим другом, но я не пытался в этом фильме раскрыть секреты нашей дружбы. Он не был мэтром, и я не уверен, нравится ли мне сама идея оммажа. Я был ведом какой-то смутной, подспудной мыслью, что со своей сдержанной силой, своим критическим юмором и огромным режиссерским талантом, чуждающимся позерства, Бьетт мог бы быть представителем этого потерянного поколения, застрявшего между «новой волной» и девяностыми, — поколения, опыты которого свидетельствуют о дерзости, как формальной, так и политической, и рядом с которыми многие постмодернистские псевдоэкстравагантности кажутся пустыми и смешными. Поэтому необходимо, чтобы фильмы Бьетта, а также Веккиали, Аррьеты, Трейу, Давила и других, вышли, наконец, из тени, из-под завесы молчания. Я бы добавил к этому списку видеопериод Годара, Out 1 и цикл «Девы огня» Риветта, фильмы Шаброля 1966–1976 годов, все еще малоизвестные.

— Какой ваш любимый фильм Бьетта и почему?

— У меня нет любимого фильма по той простой причине, что, как и у Ромера, фильмы Бьетта вытекают один из другого, говорят друг с другом, перекликаются. Это транзитивные фильмы, из них тяжело выделить один. За исключением, пожалуй, Chasse gardée («Заповедная охота» / «Эксклюзивная территория») — эдакого турнеровского фильма категории «Б», напряженного, мрачного, главным персонажем которого является женщина, полная решимости обрести свободу («Гертрудушка из Туке», как говорил Даней). Это очень странный и очень красивый фильм, который Жан-Клод совсем не любил — из-за того что съемки были сопряжены с определенными трудностями. Chasse gardée был коммерческим провалом, почти комичным.

— Вам довелось сотрудничать с Бьеттом-актером и Бьеттом-режиссером: вы снялись в двух его фильмах — Chasse gardée (1992) и «Комплексе Тулона» (1996); Бьетт играет у вас в «Дяде Ване» (1997) и «Подростке» (2001). Не могли бы вы рассказать о том, как Бьетт работал с актерами?

— В Chasse gardée у меня, кажется, всего две реплики — вряд ли можно даже назвать это персонажем. Я как-то рассказал Жан-Клоду, что однажды в Libération редактор пришла в офис и заявила: «Если моя страница не пройдет, я подаю в отставку!». Эта сцена очень развеселила Жан-Клода, и он написал для меня эту роль. В другой раз я сказал Жан-Клоду, что мечтаю дирижировать увертюрой Cosi fan tutte Моцарта. Несколько месяцев спустя он придумал для меня роль в «Комплексе Тулона»: ученик дирижера, меломан и догматик. На сьемках он давал очень четкие указания, но был прост и мягок. В любом случае, он не любил конфликты и ненавидел див.

— А в чем заключалась особенность актерской игры самого Бьетта?

— Как только вещи начинали его забавлять, и он не чувствовал давления, он был готов на все. Играть он очень любил. Он был весьма хорош у Штраубов, у Ромера. В Othon Штраубов у него лицо молодого и трагичного Генсбура. В «Подростке» он играл то, с чем был очень хорошо знаком, — я, кстати, придумал этот персонаж коллекционера пластинок, чтобы немного посмеяться над ним и самим собой: мы могли часами висеть на телефоне, сравнивая десятки версий «Пасторали» или Седьмой симфонии Брукнера. В 1987 году я наконец осуществил свою мечту десятилетней давности, сняв «Дядю Ваню». В нем он был просто восхитителен — мне кажется, это было неожиданностью для него самого. Позже он всегда говорил, что это была роль, которой он больше всего гордился.

— Как бы вы определили стиль Бьетта-критика?

— Энигматичный, точный, парадоксальный, не лишенный чувства юмора.

— В синефильском дискурсе имя Бьетта чаще всего ассоциируется с его разделением тех, кто снимает фильмы, на четыре категории: режиссер, постановщик, автор и синеаст (réalisateur, metteur-en-scène auteur и cinéaste). Что думаете об этой таксономии вы — как синефил и синеаст?

— Бьетт попытался ввести это теоретическое разделение в статье «Что такое синеаст?», опубликованной весной 1996 года в 18 номере Trafic, и я знаю, что оно произвело большое впечатление на многих людей, вплоть до Годара. Что больше всего поражает в этом тексте — это его неумолимый ригоризм, даже суровость, которая, возможно, объясняется подозрительностью, с которой Бьетт относился к обзорным теоретическим статьям (articles du fond). Но я никогда не смог полностью разделить эти идеи, и я об этом заявляю с такой легкостью, поскольку у меня было много возможностей обсудить их с самим Жан-Клодом. Меня настораживало то, что я инстинктивно чувствовал неравенство этих категорий: была «главная» категория — синеаст (тот, кто отличается своим видением мира). Я также думаю, что этот текст, несмотря на свою общеизвестность, является своего рода подытоживанием «авторской политики», последней попыткой определить, что же такое «автор» сегодня, прежде чем окончательно выйти из борьбы и начать заниматься тем, что по-настоящему интересно: фильмами. Это был только первый этап.

— В таком случае, какие статьи Бьетта произвели на вас наибольшее впечатление?

— «Управление фильмами» (Le gouvernement des films) — текст, который он написал два года спустя и который является логическим продолжением «Что такое синеаст?». Он остался практически незамеченным, хотя мне он кажется более интересным, более открытым, менее абстрактным. Утверждая, что в фильме можно выделить три фундаментальные действующие силы — формальный проект, повествование и драматургию — и что одна из этих инстанций всегда главенствует над двумя другими, Бьетт, открывая возможность многочисленным комбинациям и рокировкам внутри каждого фильма, вдыхает жизнь в саму идею кино, которое, в свою очередь, становится тем, чем ему надлежит быть: мышлением в движении.

«Смутная тайна мира» — это определение вполне подходит для описания его кино.

— Интересно, как у него родилась эта теория?

— Я могу рассказать, как он пришел к этой идее, и вы увидите, что у Бьетта открытие определенных законов (таких как, например, закон диалектической зависимости повествования и драматургии) было навеяно просмотром того или иного фильма, то есть конкретным наблюдением. В письме, написанном мне в августе 1997 года, Бьетт рассказал, что он только что открыл для себя «И подбежали они» Миннелли, из которого он до тех пор видел только отрывки:

«Фильм очень понравился. Единственное, что смущает, это Артур Кеннеди в роли брата: по-моему, плохой выбор — он переигрывает. Но все остальные ошеломительны. Этот фильм позволил мне понять кое-что о кино: во-первых, то, что Миннелли занимается не режиссурой актеров, а хореографией движений, жестов, интонаций, и это гармонично удовлетворяет все безудержные запросы психологии и драматургии (в этом смысле жена Кеннеди грандиозна, и, между прочим, персонаж секретарши тоже прекрасен). Но мысль, на которую меня натолкнул этот фильм и которая касается не только Миннелли, это то, что существует три категории фильмов: в общих чертах, фильмы, которые базируются на повествовании, те, что держатся на драматургии, и те, что основываются на кинематографической форме. Я приведу примеры. Уолш ставит во главу угла повествование, тогда как Миннелли — драматургию; действительно, у Уолша наши фантазии побуждаются рассказанной историей, даже если драматургия играет у него несомненно важную роль (но никогда не затмевает повествование), тогда как у Миннелли повествование почти никогда не взывает к нам, чего нельзя сказать о драматургии. В эту категорию я бы также отнес Ренуара, а также атеиста Росселлини, даже Форда, у которого важны драматические блоки (я еще не понял, в какую категорию попадает Хоукс). Что касается фильмов кинематографической формы, мне кажется, сюда можно легко отнести Эйзенштейна, Годара, Оливейру, Штраубов, у которых ни повествование, ни драматургия не являются ведущими. Что мне особенно нравится в этой тройной классификации — из нее не вытекает никаких иерархий. Но она интересна еще и потому, что усложняет и в то же время проясняет многие вещи: например, у Турнёра повествование питается смутной тайной мира».

— Раз уж вы упомянули Жака Турнёра, не могли бы вы сказать пару слов о значении, которое он имел для Бьетта?

— Мне кажется, что Бьетт достаточно поздно открыл для себя Турнёра: после своего возвращения из Италии. «Смутная тайна мира» — так он говорит о Турнёре, и это определение вполне подходит для описания его собственного кино. Бьетт восхищался у Турнёра не только пониманием мизансцены, ее экономностью и вкусом, но еще и его отказом от статуса автора. Турнёр считал себя служащим киностудий, который всего лишь выполняет заказы (за исключением «Звезд в моей короне», фильма, ради возможности снять который он отказался от своей зарплаты), — Бьетту это очень импонировало. Мне кажется, что именно Бьетту (и Скореки) мы обязаны настоящей переоценкой Турнёра как великого режиссера, а не просто мастера фильмов категории «Б».

Ромер обнажил своих героев до самых костей, не оставляя на них ни грамма плоти.

— Программа «Бобур: последний мэйджор!», где вы представили ваш фильм про Бьетта, был экскурсом в историю французского кино по версии Сержа Бозона. Но Бьетт в некотором смысле тоже предложил собственную версию истории кино. Не могли ли бы вы рассказать о том, как Бьетт видел выживание кино прошлого в настоящем (например, на телевидении)? Что он думал об отношениях, которые связывают кинематограф прошлого с кинематографом настоящего? Является ли он моделью, системой ценностей?

— Вы абсолютно правы. Бьетт довольно быстро понял, что не только официальная история кино неудовлетворительна, но и все ее иерархии более или менее сомнительны, поскольку подчиняются коньюнктурным императивам: экономическим, политическим, идеологическим. И даже если он ощущал естественное родство с Cahiers du cinema, он не обязательно разделял их коллективные вкусы и всегда держался вдалеке от больших критических машин. Бьетт был в поисках неопосредованного отношения с фильмами, независимо от их социального существования, если можно так выразиться; и телевидение, как метод распространения кино, было для него благословением, поскольку он обожал запираться дома, среди тысяч своих пластинок, книг и видеокассет. Именно так он мог устанавливать связи между абсолютно непохожими фильмами, и мне кажется, что Бьетт был одним из редких режиссеров и критиков, который не заморачивался вопросом современности. Медийный коллективизм создает единую культуру видения, формулирует ответ на эстетические проблемы, с которым каждый может согласиться, предлагает обнадеживающие схемы, в то время как Бьетт пытался обрести то самое сущностное одиночество синефила, члена неопределенного, неустойчивого и хрупкого сообщества.

Кинематограф естественным образом обратился к созерцанию, блужданию, распаду.

— Вы цените Бьетта, помимо прочего, за то, что он не пытался разрешить для себя вопрос современности. Но вы сами не единожды участвовали в дебатах по поводу кино и современности. Мы, в частности, имеем в виду ваш диалог с Михаилом Ратгаузом, опубликованный на сайте KINOTE, где вы упоминаете две тенденции, определившие развитие авторского кино в восьмидесятые годы: условно говоря, путь Антониони — Годара — Штрауба и путь Пазолини — Фассбиндера, и конфликт между этими направлениями. Вы постулировали, что последователи первого пути одержали победу над последователями второго. Не могли бы вы развить эту мысль?

— Мне кажется, что между 1980-м и 1986 годами, по крайней мере во Франции, была попытка возвратиться к тому, чем кино было до «новой волны», то есть желание вернуться к повествованию, персонажам, интриге, более уловимой форме — всем тем вещам, которые были дискредитированы в особенности Годаром, но также Риветтом, а со стороны повествования — и Ромером, который обнажил своих героев до самых костей, не оставляя на них ни грамма плоти, за исключением разве что их профессий. Эта тенденция называлась «новое французское качество» (Nouvelle Qualité Française), и она была представлена режиссерами чаще левых взглядов, таких как Тавернье или Клод Миллер, негласным проектом которых было производство французских фильмов в духе Сидни Поллака.

Эта тенденция, вкупе с официальной политикой, считавшей, что кино также является индустрией, конечно же, оставила за бортом все маргинальные проявления в этом искусстве. Перед лицом подобного наступления — можно сказать, противоестественного — левых политических настроений и денег, у кинорежиссеров, отказывающихся следовать этим путем (подобно тем, кто сегодня отказывается примыкать к доктрине «срединного» кино, cinéma du milieu), не было другого выхода, кроме поиска радикальных решений.

А поскольку нарративное кино было скомпрометировано тенденцией «французского качества», кинематограф естественным образом обратился к созерцанию, блужданию, распаду — отсюда такой успех кинодневников, autofictions, и тому подобного. Посмотрите, например, на эволюцию Алена Кавалье. Вполне логично, что эти режиссеры черпали вдохновение в неистовых и безжизненных экспериментах Антониони, радикальных попытках ликвидации и конфронтации Годара, в политической и формальной строгости Штраубов.

Пазолини, а затем и Фассбиндер, были настолько инвестированы в мифические и исторические нарративы своих стран, настолько насытили свою историю обширными исследованиями социума и личности, выходящими далеко за рамки их личных жизней, что в наших бескровных и разобщенных обществах их стало просто невозможно брать за образцы для подражания. Есть и другая причина — на этот раз не эстетическо-психологическая — которая повлияла на исход этого противоборства: так называемая «новая азиатская волна» с лихвой почерпнула из колодца Антониони — Годара — Трюффо, и с известным успехом. А это как раз и называется конкуренцией.

— Как бы вы позиционировали Бьетта по отношению к этой дихотомии?

— То, о чем я говорил, относится к современному кино, а Бьетт начинал работать совсем в других условиях, как эстетических, так и экономических, даже если то, что происходило в 1985–1995 годах, коснулось и его. Мне кажется, что описываемая мной в общих чертах тенденция касается в первую очередь поколения режиссеров, появившихся в начале девяностых, которым нужно было решить для себя этот вопрос наследия. Не стоит забывать, что Серж Даней вместе с Вендерсом и Годаром провозгласил смерть кино, и что это вызвало некоторый дискомфорт. Нарративное кино к тому времени стало напичкано такими ненавистными вещами, как фильмы Тавернье, и было естественно обратиться к рафинированному, менее нарративному кино, хотя бы из протеста. Но у Бьетта не было необходимости решать эти вопросы. Он вырос с Cahiers, с Ромером, а позже со Штраубами, Оливейрой, Дюрас, Веккиали, он не искал в тот момент свой стиль. У него не было никакой причины для паники.

— Рабочая версия «Бьетта» была показана в Центре Помпиду в рамках проекта Сержа Бозона и Паскаль Боде «Бобур: Последний мейджор!», в программе, посвященной кинематографу восьмидесятых годов. В рамках того же проекта и представляя то же десятилетие в истории французского кино, вы выступили с программой песен Курта Вайля на стихи Бертольта Брехта. Ваш концерт носил название «Наш Брехт», что является, по всей видимости, отсылкой к статье Бьетта «Брехтовское кино?», первоначально опубликованной в Cahiers du cinéma и позже вошедшей в сборник «Поэтика авторов». Как родилась идея этой программы?

— Когда Серж Бозон попросил меня показать «Бьетта» в рамках своего проекта в Бобуре, он предложил сопроводить показ чем-то вроде лекции о ремесленном аспекте некоторых из бьеттовских фильмов. Поскольку я знал, что в ближайшие годы продолжу вплотную заниматься товарищем Бьеттом, я отверг это предложение. Серж тогда спросил, не хочу ли я сделать что-нибудь другое. Я вспомнил про текст Бьетта о Брехте, где он упоминает снятый Брехтом фильм «Тайны одной парикмахерской», который на момент написания статьи он еще не видел (ему довелось посмотреть его только двадцать лет спустя, во время одной из своих поездок в Мюнхен). Я впервые увидел этот фильм в Лиссабонской синематеке в прошлом году, и он мне очень понравился. Я подумал, что было бы неплохо сделать что-нибудь вокруг этого фильма. Поскольку темой бозоновского проекта было столетие кино, сама собой родилась идея построить песенный спектакль вокруг этого немого фильма Брехта, а также других фильмов. Я составил видеоряд, смешав отрывки из приблизительно пятнадцати фильмов, который служил задником и декорацией (одновременно статичной и движущейся) этого «фильма без пленки», используя выражение Кулешова.

Бьетт был сам в некотором роде Синей Бородой — разумеется, в хорошем смысле.

— «Наш Брехт» — это Брехт, исполняемый на французском, но еще и Брехт, рассуждающий вместе с Бьеттом о теоретических и технических проблемах кино (в сравнении, например, с театром). А какие были отношения с театром у самого Бьетта (и можно ли говорить о брехтовском влиянии на его кино)?

— С театром у него были сложные отношения. Я думаю, что он не любил ходить в театр и был равнодушен к театральной режиссуре. Но театр как язык, как неиссякаемый резервуар жизни, он любил: Шекспир, Корнель, римский театр (и не только театр, у него была страсть к древнеримской литературе), Чехов (ведь он играл у меня дядю Ваню и считал эту роль лучшей в своей актерской карьере, а в своем последнем фильме «Салтимбанк», где использован мой перевод Чехова и декорация Рено Леграна, Бьетт снова появляется в костюме дяди Вани, с приклеенной бородой (не синей!), и т. д.

И о Брехте. Мне кажется, что кино Бьетта можно назвать брехтовским в том смысле, что оно настойчиво воспроизводит некоторые социальные и жестикуляционные повадки и обряды, и это прежде всего выражается посредством языка, в особенности — через игру слов: слова у Бьетта играют как актеры. Но никогда не забываешь, что это слова!

Но вообще-то он не видел значительного брехтовского следа в кино, за исключением, пожалуй, Штраубов и некоторых фильмов Брессона. С другой стороны, он обнаруживал брехтовские отметины у таких неожиданных режиссеров, как де Милль, Эйзенштейн и Капра, которые черпали из того же «арсенала драматических методов», что и немецкий поэт. К этому парадоксальному списку можно добавить Гитри.

«Брехт для кинематографиста — это Провидение, как и любой другой великий творец, знающий свое искусство: ни больше, ни меньше. Как Стравинский, как Шенберг, как Кафка, как Джойс, как Паунд, как Ланг или Чаплин. Из него можно черпать, но рискуя закопать, то, что вычерпал, в самую глубокую и, может быть, самую сокровенную часть своего творчества. Чтобы снова начать все сначала»

Этим все сказано.

— Ваш фильм о Бьетте заканчивается сценой из его пьесы «Синяя Борода», исполняемой Франсуазой Лебрюн, Паскалем Серво и вами в пустом театральном зале. Почему вы решили сделать именно эту пьесу последним аккордом фильма?

— «Синяя борода» была написана Бьеттом по заказу INA (Institut National de l’Audiovisuel) в 1984 году. Дело в том, что в 1982–1984 годах INA запустил серию «камерных фильмов», но сняты были только два — «Матиуэтт, или Внутренние районы» (La Matiouette) Тешине и «Во всю прыть» (A toute allure) Роберта Крамера. А «Синяя борода» вернулась… в камеру, как шутил Бьетт, так как INА прекратил серию, не найдя для нее ни одного смелого телеканала (да, кошмар уже начинался). Но Бьетт не загрустил — во-первых, потому, что получил за это деньги, а во-вторых, как он говорил потом, это был его лучший сценарий, и он, наверное, сделал бы из него неважный фильм. В нем должны были играть Говард Вернон, Жан-Фредерик Дюкас и Лора Бетти. Сценарий был опубликовал в шестом и седьмом номерах Trafic. Однажды Кристине Лоран, которая периодически работает в лиссабонском театре Луиш-Мигела Синтры, пришло в голову поставить спектакль по сказке Шарля Перро, и тогда она открыла бьеттовский сценарий. Жан-Клод с радостью согласился адаптировать свой текст для театра, тем более что переделывать пришлось по минимуму: добавить один монолог и одну сцену. Бьетт сам присутствовал на репетициях и даже заснял на видеокамеру генеральную репетицию (ее отрывки я включил в свой фильм). Эти две сцены, написанные специально для Лиссабона, а значит — никем никогда не читанные и не слышанные по-французски, я решил вставить в фильм, как только его задумал. Монолог читает (по-французски) сам великолепный Синтра, а в конце мы с Лебрюн и Серво играем вторую неопубликованную сцену. Вот и вся предыстория.

Для меня в этом есть еще, конечно, какая-то смутная личная линия: я думаю, что Бьетт был сам в некотором роде Синей Бородой — разумеется, в хорошем смысле. И если покопаться в биографии Шарля Перро, там можно тоже найти много общего с Бьеттом. Перро жил в бурную эпоху спора между старым и новым, при этом придерживался строгой диалектической середины. Думаю, что у Бьетта были похожие понятия об искусстве.

— Ранее в интервью вы упомянули, что планируете продолжить вплотную заниматься Бьеттом в ближайшее время.

— Дело в том, что я — пока что формально — договорился с Центром Помпиду о проведении ретроспективы Бьетта в 2012 году. Точнее, не просто его ретроспективы, а целой программы, которая будет длиться два месяца (апрель и май) и в которую войдут не только все фильмы Бьетта (7 полнометражных и 7 короткометражных), но и фильмы «Диагонали» (Веккиали, Гиге, Трейу, Давила), а также других режиссеров, чье творчество так или иначе связано с Бьеттом: Пазолини, Штрауб, Ромер, Оливейра, Монтейру, Билл Дуглас, Питер-Эммануэл Гольдман, Турнер, Ланг, Уолш, и другие. Конечно же, я ищу других партнеров (фестивали, синематеки), которые захотели бы и смогли бы показать эту программу после Бобура. Пока что дала согласие Лиссабонская синематека.

Читайте также

-

Энергия несогласия — «Евгений Телегин» Виктора Тихомирова

-

«Адрес — время, а не место» — Новая жизнь Канского видеофестиваля

-

Как сберечь — нет ли средства, нет ли, нет ли, есть ли...

-

Обладать и мимикрировать — «Рипли» Стивена Зеллиана

-

Музыка, рождающая кино — Рюсукэ Хамагути и Эико Исибаси о фильме «Зло не существует»

-

Мы идем в тишине — «Падение империи» Алекса Гарленда

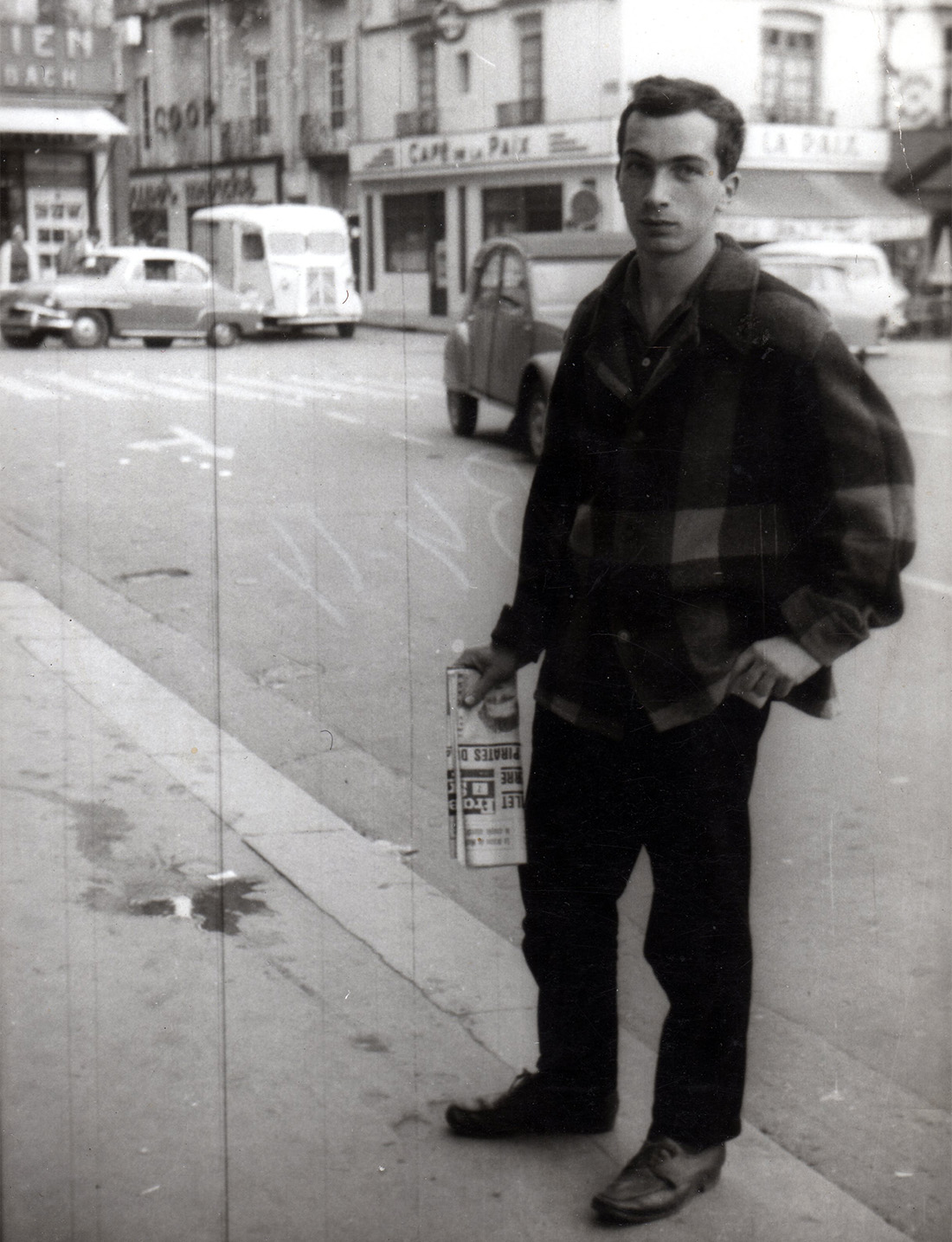

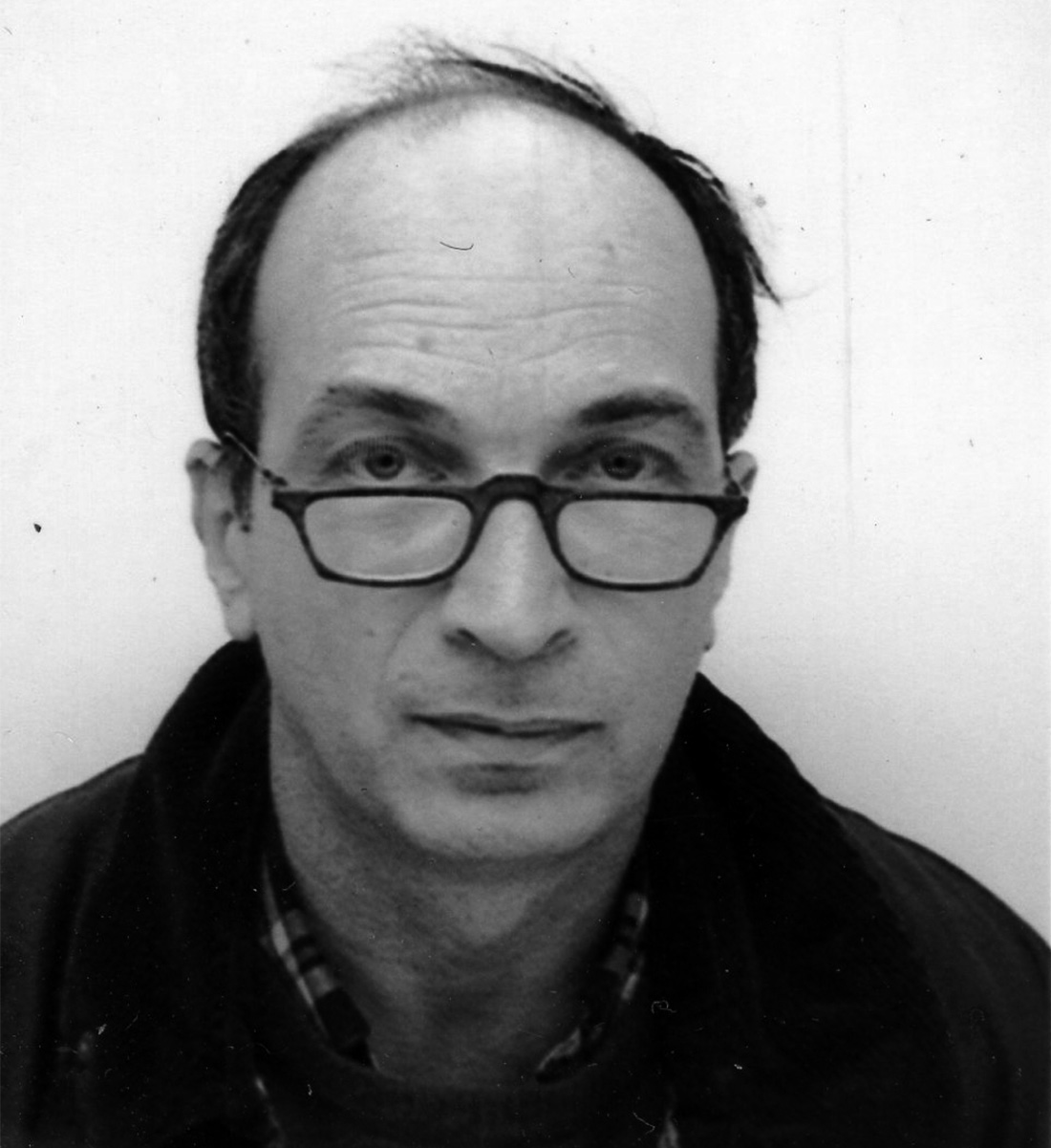

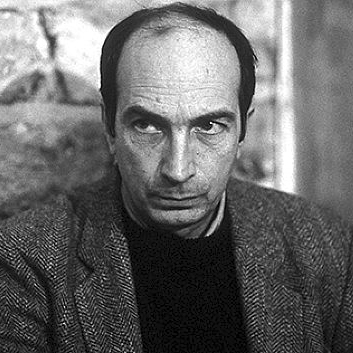

На Роттердамском кинофестивале состоялась мировая премьера «Например, Электра» (Par exemple, Electre) — совместного фильма актрисы Жанны Балибар (снимавшейся у Жака Риветта и Рауля Руиса) и режиссера Пьера Леона (автора фильма «Идиот»). Полгода назад на фестивале документального кино FID в Марселе Леон представлял свою картину «Бьетт» о французском режиссере, актере и кинокритике Жан-Клоде Бьетте, в фильмах которого также снималась Балибар.

Неофициальная премьера картины «Бьетт» Леона состоялась в рамках программы «Бобур: Последний мэйджор!», организованной Сержем Бозоном и Паскаль Боде в Центре Помпиду и посвященной столетию французского кино (1910–2010). Документальный фильм Леона возвращает имя Бьетта на заслуженное место в коллективном синефильском бессознательном. Во Франции Бьетта хорошо знают в качестве критика — вместе с Сержем Данеем он основал киноведческий журнал Trafic, а также написал ряд важных книг о кино. Как режиссер Бьетт снял семь полнометражных фильмов («Театр материй», «Три моста над рекой» и другие), но им еще предстоит найти своего зрителя.

Лариса Смирнова и Дмитрий Мартов побеседовали с Пьером Леоном о творческом наследии самого парадоксального автора студии Поля Веккиали Diagonale. Сокращенный вариант этого интервью был опубликован в седьмом номере журнала Undercurrent и «Сеансе» № 49/50. Мы предлагаем вашему вниманию полную версию.