Энди Уорхол: Выстрелы на «Фабрике»

Как‑то раз мы с приятелем, включив на полную громкость The Doors, разбирали хлам в мансарде на Пушкинской улице, еще не переименованной обратно в Большую Дмитровку, где незадолго до того мне посчастливилось поселиться. В куче роскошного мусора — в этих мансардах располагались тогда мастерские театральных художников — мой товарищ наткнулся на старый киот из красного дерева со стеклянной дверцей. Вытряхнув, недолго думая, бумажную иконку, он вставил на ее место фотографию, вырванную из найденного в той же куче американского журнала. Черно‑белый снимок запечатлел пару: бледный, худой человек в седом парике и темнокожий красивый парень, имя которого, Жан‑Мишель Баския, я в тот день впервые услышала. Фото иллюстрировало статью, приуроченную к смерти всемирно известного художника Энди Уорхола. Этот киот так и остался стоять на моей книжной полке, пока дом, перед тем как снести, окончательно не расселили. Приятелю моему было почти пятнадцать, мне только что исполнилось девятнадцать, мы оба безмерно гордились своей причастностью к андеграундной тусовке, и упомянутая мансарда с камином быстро прославилась в качестве одного из ее правильных мест.

Жан Мишель Баския. Энди Уорхол. 1984

С тех пор миновало двадцать пять лет. За это время на месте снесенного дома выросло здание Новой сцены Большого театра, в Москве с шумом прошли неделя Уорхола и премьерная выставка Жан‑Мишеля Баския, мой товарищ стал одним из основателей арт‑кластера «Винзавод», а мне довелось побывать в роли хозяйки тысячеметровой галереи по соседству, переделанной из фабричного цеха. Словом, покровительство святыни contemporary art возымело силу.

Сегодня у нас присутствием Уорхола в частном собрании мало кого удивишь, это непреложный показатель «продвинутого» статуса и достатка: благо, продукции «Фабрики» хватит на всех желающих «соответствовать», были бы средства. Иконы и целые иконостасы рыночных ценностей, хоть и с тридцатилетним опозданием, предсказуемо пришлись по вкусу новой русской буржуазии, что, в общем, еще раз подтверждает безошибочную меткость их создателя, сумевшего первым срастить опробованный метод коммерческой рекламы с идеолого‑пропагандистским инструментарием. По существу, именно Уорхол — бог и король поп‑арта — поставил жирную точку в послевоенном культурном раскладе, окончательно утвердив победу американцев как основных «выгодоприобретателей»: как ни крути, а победа в любой войне измеряется масштабами культурной и экономической экспансии. Что есть поп‑арт, как не полное слияние бизнеса и искусства? С этой поры едва ли не любая классициссирующая тенденция стала почти неизбежно ассоциироваться с тоталитарной эстетикой. Понятия «вкус» и «китч» поменялись местами и стали подразумевать в точности обратное тому, что означали ранее.

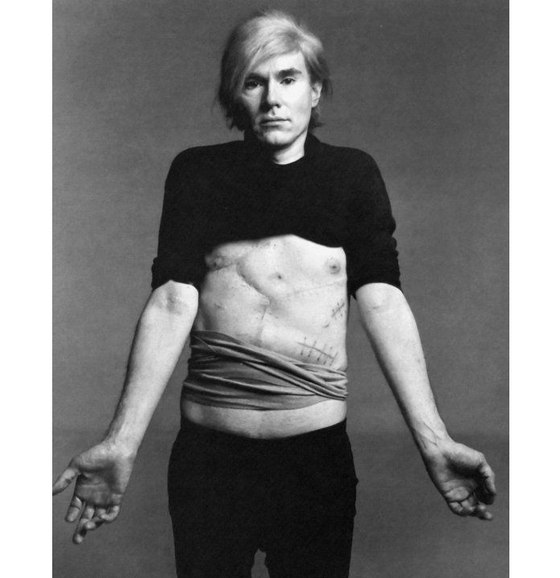

Энди Уорхол. Ричард Аведон. 1969

Идеология бизнес‑искусства оформилась у Энди Уорхола на больничной койке, после того как 3 июня 1968 года его едва не убила писательница и феминистка Валери Соланас. «Штат» продолжал заниматься делами, конвейер производил картины без участия автора. Этот феномен Уорхол назвал «кинетическим бизнесом».

— гласит «Философия Энди Уорхола (от А к Б и наоборот)», ставшая священной книгой бизнес‑искусства.

Принято считать, что Валери Соланас отважилась на покушение, оскорбившись тем, что Энди не потрудился поставить или хотя бы издать ее пьесу, а после и вовсе куда‑то дел единственный экземпляр рукописи. Но с некоторой дистанции в этом отчаянном акте видится нечто почти богоборческое. Об Уорхоле говорили, что он использует людей, а потом их выбрасывает, что люди для него — расходный материал. Вряд ли в истории с Валери он хотя бы отчасти чувствовал себя виноватым, но факт остается фактом: благодаря его отказу от обвинительных показаний она получила всего три года лишения свободы с принудительным лечением в психиатрической клинике. Ни один художник до Уорхола не обладал такой степенью и широтой влияния на вкусы как избранные, так и массовые. Выбеленный витилиго, с серебряной шевелюрой, кажется, он в самом деле обладал какими‑то чертами божества — неоспоримого, равнодушного и фригидного.

Из манифеста ОПУМ[1]

«Мужчина — абсолютный эгоцентрик, запертый в себе, неспособный на сопереживание или отождествление себя с другими. Он — полумертвая, ни на что не реагирующая масса, неспособная давать или получать удовольствие или счастье; соответственно, он в лучшем случае абсолютно скучное явление, безобидное пятно, поскольку только те, кто способен воспринимать и принимать других, обладают очарованием. Он застрял на полпути в сумеречной зоне между человеком и обезьяной, но гораздо хуже обезьян, потому что, в отличие от них, способен испытывать множество негативных чувств — ненависть, ревность, позор, отвращение, вину, стыд, сомнение; более того, он осознает, что он такое и чего ему недостает».

Валери Соланас, «Манифест ОПУМ».

«В 1960‑е годы люди, по‑моему, забыли, что такое эмоции. И не думаю, что они о них вспомнили. По‑моему, как только начинаешь смотреть на эмоции с определенной точки зрения, ты уже никогда не сможешь относиться к ним как к реально существующим. Приблизительно это случилось и со мной. Я не знаю, был ли я когда‑нибудь способен на любовь, но после 1960‑х я никогда больше не думал на языке „любви“».

Трудно сказать, было ли одиночество для него неизбежностью или осознанным выбором. Скорее всего, и тем и другим. «Я не вижу ничего ненормального в одиночестве. Мне хорошо одному. Люди сильно преувеличивают значение их любви. Она не всегда важна. То же относится к жизни — ее значение люди тоже преувеличивают. Личная жизнь и личная любовь — то, о чем не думают восточные мудрецы». Его «беспокоящим» идеалом было пустое пространство, которое ему вынужденно приходилось делить с другими людьми и заполнять предметами. «Один критик назвал меня „Само ничто“, и это совсем не укрепило меня в ощущении собственного существования. Потом я понял, что само по себе существование ничего не значит, и почувствовал себя лучше. Однако меня все еще преследует мысль о том, что я посмотрю в зеркало и никого не увижу, только пустоту».

Валери Соланас выводят из зала суда

Охотнее, чем в зеркало, Энди смотрел в камеру с обратной стороны. Его знаменитые скрин‑тесты, серия из 472‑х «живых портретов», — возможно, единственный или, по крайней мере, самый убедительный акт если не человеколюбия, то, во всяком случае, интереса к человеку. Или, скорее, любопытства. В этих роликах, длящихся в среднем четыре‑пять минут, множество знаменитостей — вот Сьюзен Зонтаг смущенно ребячится, вот Сальвадор Дали поигрывает серебряным кошельком. Лу Рид пьет кока‑колу из стеклянной бутылки. Боб Дилан, будущий нобелевский лауреат, чешет ухо и дергает головой, выпадая из кадра; кудри на лбу отбрасывают тень на глаза: взгляда почти не видно, непонятно, играет ли он, забавляется или скучает. Нико, солистка The Velvet Underground, трогает волосы, смотрит по сторонам, запрокидывает голову, прикрываясь ладонью от слишком яркого света. Листает журнал, потом сворачивает его и смотрит, как в подзорную трубу. Никакой суеты в движениях — сценический опыт дает себя знать.

И все же лучшие образы серии — это «фабричные люди», «суперзвезды» Уорхола, чудесные, прекрасные чистые листы — те, «чей талант трудно определить и еще труднее продать». Иногда среди них находятся прототипы, годные к запуску в массовое производство. Большеглазая блондинка с короткой стрижкой смотрит в камеру, моргая тяжелыми кукольными ресницами. Больше она ничего не делает, но наблюдатель ни на секунду не теряет к ней интереса. Узнаваемый грим — жирная стрелка и высветленное веко, резко затемненное у складки — «знаменитый макияж Эди Седжвик», музы Энди начала шестидесятых, главной героини фильма Factory Girl.

Через несколько лет, в двадцать восемь, она умрет от передозировки после длительного и, как казалось, обнадеживающего лечения от наркотической зависимости. Другая, но с той же стрижкой — Ингрид, придумавшая слово Superstar и занявшая место отверженной Эди в уорхоловской свите. Еще одна, с длинными темными волосами, смотрит внимательно и прилежно, старается не моргать. Лицо неподвижно. Минута. Еще полминуты. К исходу второй — глаза наливаются влагой, слеза скатывается по щеке. Это, пожалуй, самый известный и проникновенный «живой портрет» — Ann The Girl Who Cried a Tear.

Ann The Girl Who Cried a Tear

Девушку зовут Энн Бьюкенен, в то время она была спутницей поэта‑битника и андеграундного издателя Чарльза Плимелла и дружила с Аленом Гинзбергом. Эти кинопробы, снятые одним кадром, — рабочий материал, на любой студии после отсмотра отправляющийся в корзину, — лучшее, что осталось от экспериментов Энди Уорхола в кино. К тому же, возможно, именно они наиболее удовлетворяют принципам его философии — нерукотворность, потенциал бесконечного тиражирования, безотходность. «Когда я вижу старый фильм Эстер Уильямс, где сто девушек спрыгивают с качелей, я думаю о том, как проходили предварительные просмотры, и про все дубли, в которых у какой‑нибудь девушки не хватило храбрости спрыгнуть в нужный момент. В монтажной такой дубль становился отходом — его вырезали, и девушка, вероятно, тоже превращалась в „отходы“ — ее, наверное, увольняли. А ведь эта сцена была гораздо забавнее, чем настоящая, где все прошло нормально, и девушка, которая не прыгнула вовремя, была звездой вырезанных кадров». «Вырезанные кадры — превосходны. Я их тщательно храню».

Кажется логичным, что в конце концов он, точно ВАЛЛ‑И, придумал хранить, складировать не только вырезанные кадры, но и любые другие отходы — записки, счета, сувениры, прочитанные журналы, использованные зубные щетки, ненужные подарки и всякий прочий хлам в таком же роде.

Совсем неплохая идея, если как следует вдуматься. Ведь о жизни наших далеких предков мы судим по археологическим раскопкам, вскрывающим напластования мусора — так почему не облегчить жизнь своим любопытным потомкам, упаковав его заведомо в коробки и написав на них год и месяц? Сегодня эти датированные коробки с мусором тщательно сохраняются в именном музее Энди Уорхола на его родине в Питтсбурге — вместе с работами, полной подборкой номеров журнала Interview, архивами, видеодокументами и личными вещами, среди которых корсет, который ему пришлось носить после покушения. Впрочем, музейные коллекции — не единственный способ сохранить память о нем. Художник и экспериментальный режиссер Энди Уорхол стал рекордсменом среди коллег по числу воплощений в кино. В самой «мусорной» из лент — британском скетч‑сериале Noel Fielding’s Luxury Comedy — ему досталась роль робота‑уборщика. Думается, Энди с его самоиронией оценил бы шутку. Кроме того, — см. «Философию» — он в самом деле знал толк в уборке. И обожал телешоу.

[1]Общество Полного Уничтожения Мужчин (S.C.U.M.)